Теоретические основы электротехники. Часть 1. Установившиеся режимы в линейных электрических цепях

.pdf

ными составляющими емкости bC = ω C и проводимости

b |

L |

|

1 |

. Если b |

|

|

b |

|

, то |

0 , и входная проводи- |

|

|

|

||||||||||

|

|||||||||||

|

|

L |

C |

|

|

L |

|

|

2 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

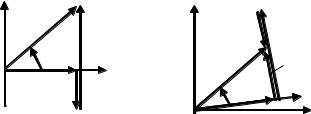

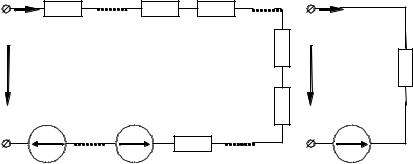

мость цепи имеет резистивно-емкостный характер (рис. 2.8, а). Векторная диаграмма для токов и напряжений (рис. 2.8, б) соответствует случаю, когда φ > 0.

Im |

Y |

Im |

IL |

IC |

|

|

|||

|

|

YC |

|

|

|

>0 |

|

|

IL+IC |

|

|

|

I |

|

|

|

|

|

|

YR |

YL |

Re |

>0 |

U |

|

|

|

||

|

|

|

IR |

Re |

|

а) |

|

|

б) |

|

|

Рис. 2.8. |

|

|

Уравнения, описывающие процессы в параллельной RLC- цепи, подобны по структуре уравнениям для последовательной RLC-цепи и могут быть получены одно из другого путем замены тока на напряжение, проводимости – на сопротивление, емкости – на индуктивность. Следовательно, параллельная и последовательная RLC-цепи являются дуальными.

2.5. Активная, реактивная, полная и комплексная мощности

Активная мощность определяется как среднее значение мгновенной мощности за период и численно равна

P = U I cos φ. (2.22)

По знаку активной мощности можно судить о направлении передачи энергии. При P > 0 двухполюсник потребляет энергию, при P < 0 – отдает энергию остальной части цепи.

Полной мощностью S называется величина, равная произведению действующих значений тока и напряжения на входе цепи

S = U I. |

(2.23) |

41

Активная мощность цепи может быть выражена через полную мощность:

P = S cos φ. |

(2.24) |

Таким образом, полная мощность есть максимальное значение активной мощности при φ = 0.

Комплексное число S, модуль которого равен полной мощности цепи S, а аргумент – углу сдвига фаз между током

и напряжением φ, называется комплексной мощностью цепи:

S = S ejφ.

Переходя от показательной формы записи к тригономет-

рической |

|

S = S cos φ + jS sin φ, |

(2.25) |

устанавливаем, что вещественная часть комплексной мощности равна активной мощности цепи:

Re(S) = S cos φ = P;

мнимая часть S представляет собой реактивную мощность цепи:

Im(S) = S cos φ = Q. |

(2.26) |

Реактивная мощность характеризует процессы обмена энергией между цепью и источником. Мощность, запасаемая в магнитном поле цепи, больше нуля, а запасаемая в электрическом поле – меньше нуля.

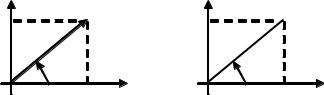

Комплексному числу S соответствует вектор S, проекции которого на вещественную и мнимую оси равны соответственно P и Q (рис. 2.9, а). Прямоугольный треугольник, катетами которого являются P и Q, а гипотенузой – S, называется треугольником мощностей. Очевидно, что активная, реактивная и полная мощности связаны соотношением S2 = P2 + Q2, вследствие чего треугольник мощностей подобен треугольнику сопротивлений этой же цепи (рис. 2.9, б), и компоненты мощности S (S, P, и Q) могут быть выражены через сопротивление Z и его компоненты Z, R и X:

2 |

|

|

R 2 |

(2.27) |

|

S U I I Z; P S cos U I |

|

I R; |

|||

Z |

|

||||

Q Ssin U I |

X |

I 2 X ; S S e j I 2Z e j I 2 Z. |

|

||

Z |

|

||||

|

|

|

|

|

|

42

|

Im |

S |

|

Im |

Z |

Q |

|

X |

|

||

|

|

|

|

||

|

S |

|

|

Z |

|

0 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

P Re |

|

|

R Re |

|

|

а) |

|

|

б) |

Рис. 2.9.

Связь между комплексной мощностью и комплексными действующими значениями тока и напряжения задается соотношением

|

|

U e j u I e j i , |

|

|

S U I |

(2.28) |

|

|

I e j i – комплексно сопряженный ток. |

|

|

где I |

|

||

2.6. Баланс мощностей

Рассмотрим электрическую цепь, содержащую N идеальных источников напряжения, M идеальных источников тока и H идеализированных пассивных элементов. Тогда уравне-

ние баланса мгновенных мощностей

N M |

H |

|

pk и |

pk п , |

(2.29) |

k 1 |

k 1 |

|

где pkи – мощность источника, pkп – мощность потребителя. Уравнение баланса комплексных мощностей удобно за-

писать в форме

|

N |

|

|

M |

|

|

|

|

H |

|

|

|

S И E k I k |

|

U |

k J k |

I k2 Z k |

S П . |

|||||||

|

||||||||||||

|

k 1 |

|

|

k 1 |

|

|

|

|

|

k 1 |

|

|

Отсюда следует баланс активных мощностей |

||||||||||||

N |

|

|

|

M |

|

|

|

|

H |

2 |

||

PИ Re E k I k |

Re U k |

J k |

I k Rk PП , |

|||||||||

k 1 |

|

|

|

k 1 |

|

|

|

|

k 1 |

|

||

баланс реактивных мощностей |

|

|

2 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

N |

|

|

|

M |

|

|

|

|

|

|

H |

|

QИ Im E k I k Im |

U |

k |

J k I k |

X k QП , |

||||||||

k 1 |

|

|

|

k 1 |

|

|

|

k 1 |

|

|||

cos φ = P/S называется коэффициентом мощности.

(2.30)

(2.31)

(2.32)

(2.33)

43

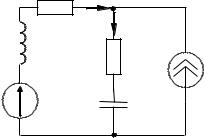

Пример 2.5. В цепи (рис. 2.10) напряжения на соответ-

ствующих индексам элементах и ток I1 |

имеют следующие |

||||||||||||

значения: |

|

|

|

|

|

|

|

|

UR1 = 2,33 ej149,8º В; |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UR2 = 6,93 ej210,5º В; |

||

|

|

R1 |

|

I1 |

I2 |

|

|

|

|

|

j239,8º |

В; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

UL = 4,66 e |

|||

L |

|

|

|

|

R2 |

|

J |

|

UC = 0,77 ej120,5º В; |

||||

|

|

|

|

|

|

|

UJ = 6,97 ej24,2º В; |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I1 = 2,33 ej144,8º В. |

||

|

E |

|

|

|

|

C |

Проверить |

выполнение ба- |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ланса мощностей. |

|

|||

|

|

|

Рис. 2.10 |

|

|

|

|

Решение. В соответствии с |

|||||

|

|

|

|

|

условием баланса мощностей |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

мощность источников равна мощности потребителей: Sи = Sп. |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

21,5 j9,06 10 3 В А; |

|

|

|||

Sи E I1 |

U J J |

|

|

|

|||||||||

S |

п |

I 2 |

R j X |

L |

I 2 |

R j X |

C |

21,4 j9,07 10 3 В А. |

|||||

|

1 |

|

1 |

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|||

Условие баланса выполняется.

2.7. Преобразования электрических цепей

Понятие об эквивалентных преобразованиях. Анализ процессов в электрических цепях может быть существенно упрощен за счет использования различных преобразований, в результате которых отдельные участки цепей заменяются эквивалентными – либо с более простой топологией, либо более удобными для анализа.

Два участка цепи называются эквивалентными, если при замене одного из этих участков другим токи и напряжения в остальной части цепи не изменятся. Преобразования такого типа также называются эквивалентными. Отметим, что преобразуемые электрические цепи должны иметь одинаковое число внешних выводов, и в процессе преобразований токи выводов и напряжения между ними должны оставаться неизменными.

Рассмотрим правила преобразования цепей с последовательным и параллельным соединениями.

44

Участки цепи с последовательным соединением эле-

ментов. Рассмотрим одноконтурную цепь (рис. 2.11). Уравнение этой цепи составим по второму закону Кирхгофа для мгновенных значений:

|

1 |

|

|

|

1 |

|

di |

di |

|

|

R1i Rn i C1 |

i dt Cm |

i dt |

L1 dt |

Lk dt |

|

(2.34) |

||||

|

|

|

u e1 e p . |

|

|

|

||||

i |

R1 |

|

|

R n |

C1 |

|

C m |

i |

Rэ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C1 |

u |

|

|

|

|

|

|

L1 |

u |

|

|

|

e p |

|

e1 |

|

|

|

eэ |

|

Lэ |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

Lk |

|

|

|

|

|

|

а) |

|

|

|

|

|

|

б) |

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 2.11. |

|

|

|

||

|

После приведения подобных (2.34) примет вид: |

|

|

|||||||

|

|

1 |

|

di |

|

|

|

|

|

|

|

RЭ i C |

Э |

i dt LЭ dt |

u |

eЭ , |

|

|

(2.35) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

m |

|

|

k |

p |

|

|

где RЭ Ri ; |

|

1 |

1 ; LЭ |

Li ; |

eЭ ei . |

|

|

|||

|

i 1 |

CЭ |

i 1 |

Ci |

|

i 1 |

i 1 |

|

|

|

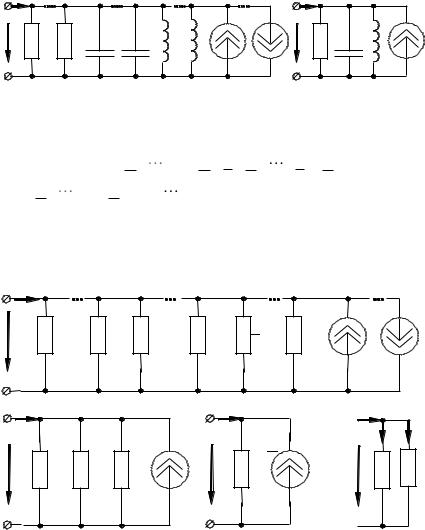

Если обобщенная одноконтурная цепь находится под гармоническим воздействием, то от эквивалентной схемы (рис. 2.11) удобнее перейти к электрической схеме для комплексных значений (рис. 2.12, а). Уравнения (2.34) в комплексной форме в этом случае имеют вид:

Z R1 I Z R n I Z C 1 I Z C m I Z L1 I Z L k I

|

U E1 E p . |

(2.36) |

|

|

|

||

После преобразований получаем ZЭ I = U – EЭ, |

|||

n |

m |

k |

p |

где Z Э Z R i Z C i Z L i ; EЭ Ei . |

|||

i 1 |

i 1 |

i 1 |

i 1 |

45

Эквивалентная цепь для комплексных действующих значений приведена на рис. 2.12, б.

I |

ZR1 |

ZRn |

ZC1 |

I |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

ZCm |

|

U |

|

|

|

U |

Zэ |

|

Ep |

E1 |

|

ZL1 |

Eэ |

|

ZLk |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

а) |

|

б) |

|

Рис. 2.12.

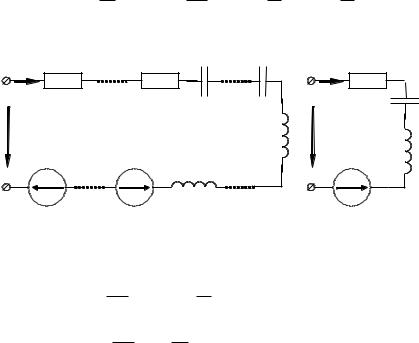

Участки цепи с параллельным соединением элемен-

тов. Пусть электрическая цепь (рис. 2.13, а) состоит из параллельно соединенных n активных сопротивлений, m емкостей, k индуктивностей и p независимых источников тока (обобщенная двухузловая цепь). Все элементы цепи находятся под одним и тем же напряжением u, поэтому уравнение цепи, по первому закону Кирхгофа

|

i |

|

1 |

|

u |

1 |

|

|

u C |

du |

C |

|

du |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m dt |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

R |

n |

|

|

|

1 |

dt |

|

(2.37) |

||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

u dt |

|

1 |

|

|

u dt J J . |

|||||||||||||||

|

|

|

L |

|

|

L |

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

p |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

После приведения подобных |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

i |

1 |

|

|

u |

CЭ |

du |

|

|

|

1 |

|

u dt J Э , |

|

|

(2.38) |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

R |

|

|

|

|

dt |

|

|

L |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

Э |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Э |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

n

где RЭ Ri ;

i 1

Уравнению

(рис. 2.13, б).

1 |

k |

1 |

|

m |

p |

|

|

; CЭ |

Ci ; J |

Э Ji . |

|||

L |

L |

|||||

i 1 |

|

i 1 |

i 1 |

|||

Э |

i |

|

(2.38) соответствует преобразованная цепь

46

i |

|

|

|

|

|

|

J1 |

Jp |

i |

|

Jэ |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

u |

R1 |

|

R n |

C1 |

Cm |

|

|

|

u |

Rэ Cэ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

L1 |

Lk |

|

|

|

Lэ |

|

|

|

а) |

|

|

|

|

|

|

б) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 2.13. |

|

|

|

|

|

При гармоническом воздействии для комплексной схемы |

||||||||||

замещения (рис. 2.14, а, б, в) |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

I Y R1U |

Y RnU Y C1U |

Y C mU |

|

|||||

Y L1U |

Y Lk U J 1 |

J p . |

|

|

|

|

|||||

|

После преобразований: |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

I Y Э U J Э , |

|

|

|

(2.39) |

||

|

|

|

n |

|

m |

|

k |

|

p |

|

|

где Y Э |

Y R i Y C i |

Y L i ; |

J Э |

J i . |

|

|

|||||

|

|

|

i 1 |

i 1 |

|

i 1 |

|

i 1 |

|

|

|

I |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J1 |

Jp |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

U |

|

YR1 |

YR n |

YC1 |

YC m |

YL1 |

YLk |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а)

I |

Jэ |

I |

Jэ |

I |

I1 I2 |

|

|

U |

|

||

U |

YRэ YCэ YLэ |

U |

Yэ |

|

|

|

|

|

|

Z1 |

Z2 |

|

б) |

|

в) |

г) |

|

Рис. 2.14.

Используя формулу преобразования цепей с параллельным соединением элементов, получаем правило растекания токов в параллельных пассивных ветвях (не содержащих источников энергии) (рис. 2.14, г)

47

Y |

1 |

; |

Z |

|

|

Z1 Z2 |

; |

U I Z |

|

; |

I |

U |

|

I |

|

Z2 |

. |

|||||||||||

|

Э |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

Z |

|

|

Э |

|

Z Z |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

Z |

|

|

|

Z Z |

2 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

||||

То есть ток ветви равен подтекающему току, умноженному на сопротивление смежной ветви и деленному на сумму сопротивлений этих ветвей.

Эквивалентные преобразования треугольника сопротивлений в звезду и звезды – в треугольник. Такие преобра-

зования должны быть эквивалентными по отношению к внешней цепи. Это значит, что подходящие к выводам токи должны быть одинаковы, одинаковы также должны быть напряжения между выводами, т.е. I 1 , I 2 , I 3 и U 12 , U 2 3 , U 31 одинаковы как для звезды (рис. 2.15, а), так и для треугольника (рис. 2.15, б) сопротивлений.

Соотношения эквивалентности для комплексных значений при переходе от треугольника к звезде:

Z 1 |

|

|

Z 12 Z |

31 |

; |

Z 2 |

|

|

Z 12 Z |

23 |

; |

Z 3 |

Z 23 |

Z 31 |

. (2.40) |

|

Z 12 |

Z 2 3 |

Z 31 |

Z 12 |

Z 23 |

Z 31 |

Z12 Z |

2 3 Z 31 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

При переходе от звезды к треугольнику:

Z |

|

Z |

|

Z |

|

|

Z1 Z 2 |

; Z |

|

Z |

|

Z |

|

|

Z 2 Z 3 |

; Z |

|

Z |

|

Z |

|

|

Z 3 Z1 |

. (2.41) |

|

12 |

1 |

2 |

Z 3 |

23 |

2 |

3 |

Z1 |

31 |

3 |

1 |

Z 2 |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Выражения комплексных проводимостей, образующих стороны треугольника, могут быть получены из (2.41) путем замены комплексных сопротивлений их проводимостями:

Y 12 |

|

Y 1Y 2 |

; Y 2 3 |

|

Y 2 Y 3 |

; |

Y 31 |

|

Y 3 Y 1 |

. |

|

Y 2 Y 3 |

Y 2 Y 3 |

Y 2 Y 3 |

|||||||||

|

Y 1 |

|

Y 1 |

|

|

Y 1 |

|

||||

|

|

|

|

|

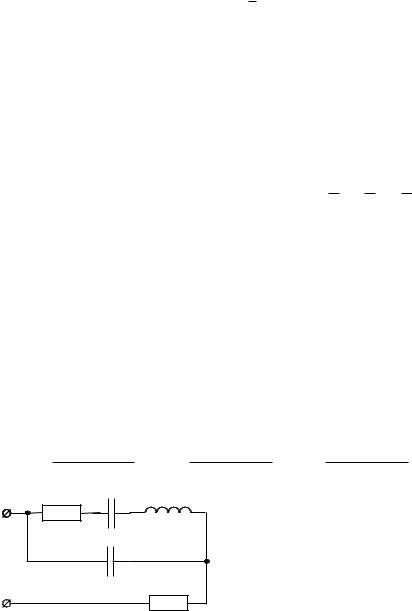

Пример |

2.6. |

Рассчитать |

||||

|

|

|

|

|

комплексное входное сопро- |

||||||

|

R1 |

C1 |

L1 |

|

тивление |

цепи (рис. 2.16) с |

|||||

|

|

|

|

|

параметрами: |

|

|

||||

|

|

C2 |

R2 |

|

R1 R2 |

1кОм ; |

|

|

|||

|

|

|

С1 С2 |

0,5 нФ ; |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

Рис. 2.16. |

|

|

L 10 мГн ; |

f 39,8 кГц . |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

48

Решение. Эквивалентное комплексное сопротивление

ветви с элементами R1, C1, L1 ZЭ1 = ZR1 + ZC1 + ZL1. Комплексное сопротивление параллельно включенных

ветвей с ZЭ1 и C2

Z Э2 |

Z Э1 Z C 2 |

. |

|

||

|

Z Э1 Z C 2 |

|

Комплексное входное сопротивление цепи ZВХ = ZR2 + ZЭ2. Подставив значения параметров элементов цепи в выражения

Z R1 Z R2 R1 , Z L j L , Z C1 Z C 2 |

j |

, |

|

|

|||

C1 |

|||

получим: ZВХ = 1 кОм. |

|

||

|

|

2.8. Расчет электрических цепей со взаимной индуктивностью

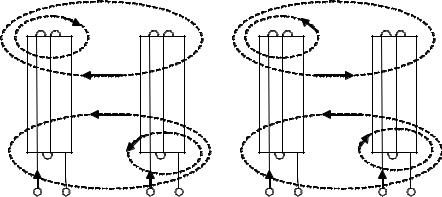

Понятие взаимной индуктивности. Две или несколько катушек индуктивности называются связанными, если изменение тока в одной из них приводит к появлению ЭДС в остальных (рис. 2.17).

Полный магнитный поток первой и второй катушек соответственно:

Ф1 Ф11 Ф12 ; Ф 2 |

Ф 2 2 Ф 21 . |

(2.42) |

Согласное включение |

Встречное включение |

|

|

Ф11 |

|

|

|

|

Ф11 |

|

|

Ф21 |

|

|

|

|

Ф21 |

|

|

Ф12 |

|

|

|

|

Ф12 |

|

|

Ф22 |

|

|

|

|

Ф22 |

|

i1 |

i2 |

|

|

i1 |

|

i2 |

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

1' |

2 |

2' |

1 |

1' |

2 |

2' |

|

а) |

|

|

|

|

б) |

|

|

|

|

Рис. 2.17. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

49 |

Так как правомерна связь:

1 N1Ф1 N1Ф11 N1Ф12 ; 2 N2Ф 2 N2Ф 2 2 N2Ф 21 , (2.43)

где Ψ1 и Ψ2 – потокосцепления катушек, то, учитывая фор-

мулу e |

d |

, запишем: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

d |

11 |

|

d |

12 |

|

|

|

d |

2 2 |

|

d |

21 |

|

|

|||

e |

|

|

|

|

|

|

; e |

|

|

|

|

|

. |

(2.44) |

|||||

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||||||||

1 |

|

|

dt |

dt |

|

|

|

dt |

dt |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Знак «+» соответствует совпадающим по направлению магнитным потокам самоиндукции и взаимоиндукции, и такое включение называется согласным (рис. 2.17, а). Знак «–» соответствует противоположным направлениям этих потоков, и такое включение называется встречным (рис. 2.17, б).

Запишем выражение (2.44) относительно напряжений в комплексной форме:

U1 |

= jω(L1 I1 ± M12 |

I2); |

(2.45) |

U2 = jω(L2 I2 ± M21 I1).

Здесь M12 = M21 =M – взаимная индуктивность катушек L1 и L2, равная M kС В

L1L2 ; kС В – коэффициент связи, не пре-

L1L2 ; kС В – коэффициент связи, не пре-

вышающий 1.

Полная комплексная мощность катушек, обусловленная взаимной индуктивностью,

|

j 2 M I 1 I 2 |

|

^ |

|

|

|

|

||

S M |

cos I 1 I 2 |

. |

||

|

|

|

|

|

Здесь знак «+» соответствует согласному включению, знак «–» – встречному.

Введем понятие одноименных зажимов. При одинаковых направлениях токов относительно одноименных зажимов двух индуктивно связанных катушек магнитные потоки самоиндукции и взаимоиндукции складываются. В противном случае зажимы называются разноименными.

Эквивалентные преобразования участков цепей со свя-

занными индуктивностями. Рассмотрим эквивалентные преобразования участков цепей со взаимоиндуктивностями и

50