Вакуумные и плазменные приборы и устройства

..pdf5. Мощность, рассеиваемая анодом,

Ра макс = Ia Ua. (5.5)

Коэффициент полезного действия генераторной лампы определяется выражением:

h = |

Pâû õ |

|

||

|

|

. |

(5.6) |

|

Ð |

+ Ð |

|||

|

âû õ |

à |

|

|

В применяемых на практике ламповых генераторах величина h составляет 50–60 %.

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к генераторным лам-

пам.

1)генераторные лампы должны обладать большими допустимыми значениями анодного напряжения, анодного тока, мощности, рассеиваемой на аноде;

2)генераторные лампы должны обладать малой проходной емкостью;

3)генераторные лампы должны иметь большой статический коэффициент усиления;

4)генераторные лампы должны иметь «правые» анодно-сеточные характеристики;

5)генераторные лампы должны иметь высоковольтную конструкцию;

6)генераторные лампы должны иметь большую крутизну и небольшое сопротивление в режиме возврата.

Предельная допустимая мощность Ра макс определяет и величину полезной

колебательной мощности Рвых, которую можно получить от данной лампы. Поэтому принята следующая классификация генераторных ламп по мощно-

сти:

1.Генераторные лампы малой мощности (Ра макс <20 Вт). Эти лампы по своей конструкции и внешнему виду мало отличаются от приемно-усили- тельных ламп.

42

2.Генераторные лампы средней мощности (Ра макс от 20 Вт до 1 кВт). Эти лампы по своей конструкции существенно отличаются от приемно-усили- тельных ламп, но аноды их имеют естественное охлаждение.

3.Мощные генераторные лампы (Ра макс > 1 кВт). Эти лампы работают при наиболее высоких анодных напряжениях (до 20 кВ) и имеют принудительное охлаждение.

5.2 Типы генераторных ламп

Наиболее распространенным типом генераторных ламп малой и средней мощности являются пентоды. Основные достоинства пентодов при применении их в радиопередающих устройствах следующие:

1.Большой коэффициент использования анодного напряжения (в = 0,9– 0,95). Благодаря этому от лампы можно получить большую полезную мощность.

2.Большая величина коэффициента усиления о . Вследствие большого коэффициента усиления пентода требуется меньшая амплитуда напряжения возбуждения, что позволяет уменьшить число ступеней усиления мощности.

3.Небольшая проходная емкость Cac1 , что обеспечивает более устойчивую работу генератора.

4.Отсутствие динатронного эффекта.

5.Возможность использования защитной сетки в качестве модулярной сетки.

Наряду с пентодами в генераторах и других электронных устройствах на-

ходят применение также лучевые тетроды.

Большинство мощных ламп имеют триодную конструкцию, так как при конструировании мощных ламп встречаются большие трудности с отводом тепла от сеток. Конструкция генераторных ламп с принудительным охлаждением

43

позволяет очень просто охлаждать анод. Анод лампы погружается в бачок с проточной водой или снабжается радиатором, обдуваемым воздухом.

В генераторных лампах триодного типа применяются катоды прямого накала типа «беличья клетка». Наиболее мощные триоды с водяным охлаждением изготавливают на полезную мощность до 500 кВт, а с воздушным охлаждением

— до 100 кВт.

Сетки генераторных триодов выполняются из молибдена, вольфрама и тантала. В некоторых триодах сетки покрываются порошками циркония или титана, выполняющими одновременно роль газопоглотителей. Выводы электродов мощных ламп выполняются из молибдена, вольфрама или из сплава (ковар, феррохром). Допустимая температура медного анода не должна превышать 200С. Расход воды на 1 кВт мощности лампы, отводимой с поверхности анода, колеблется в пределах от 1 до 5 л/мин Так, лампа ГК-1А (Ра макс = 200 кВт) потребляет 200 л/мин.

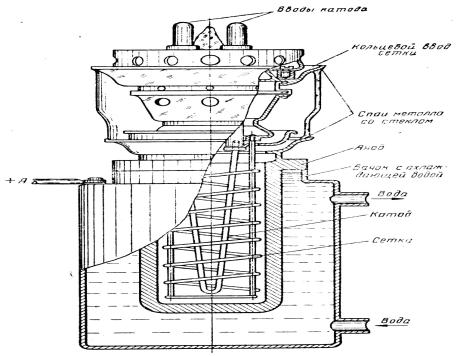

На рисунке 5.1 показан генераторный триод с водяным охлаждением.

Рис. 5.1

44

5.3 Особенности характеристик генераторных ламп

В генераторных лампах используется режим работы с «отсечкой» анодного тока, обеспечивающий более высокий КПД. Для получения большой мощности необходимо использовать анодный ток лампы вплоть до предельно допустимой величины. Следовательно, мгновенное напряжение на сетке должно доходить до больших положительных значений, что приводит к большим сеточным токам. В силу указанных обстоятельств семейство анодных характеристик генераторной лампы состоит из характеристик анодного тока, снятых как при отрицательных, так и при положительных напряжениях на сетке.

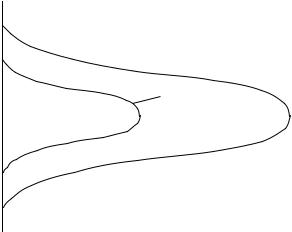

На рисунке 5.2 показаны входные характеристики мощного триода ГК-1А.

Рис. 5.2

Как видно из рисунка, выходные характеристики мощного триода подобны выходным характеристикам пентода. Линия критического режима имеет большую величину. Наиболее выгодной точкой для Iа макс является точка перегиба характеристики из режима возврата в режим прямого перехвата.

Анодно-сеточные характеристики мощного триода ГК-1А сдвинуты вправо (рис. 5.3).

45

Рис. 5.3

Веерообразное расхождение характеристик объясняется тем, что при меньшем напряжении на аноде ток сетки растет быстрее, чем анодный ток. Для обеспечения правых характеристик управляющая сетка лампы должна быть густой, т.е. с малой проницаемостью и большим коэффициентом усиления.

6ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ПРИБОРЫ

6.1Основные сведения об устройстве электронно-лучевых приборов

Электронно-лучевые приборы — это приборы, в которых формируются и используются электронные потоки в виде тонких лучей.

К электронно-лучевым приборам относятся осциллографические трубки, радиолокационные трубки, приемные телевизионные трубки, передающие телевизионные трубки, электронно-оптические преобразователи и др.

Несмотря на многообразие типов приборов, в каждом из них содержатся элементы, которые являются общими для них. Этими элементами являются:

1)электронная пушка, служащая для предварительного формирования электронного пучка;

46

2)электронные линзы, служащие для формирования электронного пучка на мишени требуемой конфигурации и интенсивности;

3)отклоняющая система, служащая для управления сфокусированным пучком;

4)приемник электронного пучка — устройство, где при взаимодействии с электронами пучка происходит основной эффект. Наиболее распространенным видом приемника является люминесцирующий экран, а также потенциалоносители (мишени);

5)корпус (баллон) прибора, служащий для сохранения в нем вакуума и для крепления внутренних деталей прибора.

6.2 Электронная пушка

Основным назначением электронной пушки (прожектора) является формирование кроссвера, являющегося объектом для главной электронной линзы, которая отображает его на экране прибора. В обычных электронно-лучевых трубках объемный заряд пучка небольшой. Первеанс пучка не превышает

10 |

-9 A |

, и действием пространственного заряда можно пренебречь. Поэтому в |

||

|

3 |

|||

|

||||

|

|

B2 |

|

|

таких приборах применяют слаботочные электронные пушки, элементы которых состоят из диаграмм и цилиндров.

Практически во всех электронно-лучевых трубках электронной пушкой является иммерсионный объектив, состоящий из трех элементов: катода, модулятора и анода (ускоряющего электрода).

На рисунке 6.1 показана схема электронной пушки, представляющая собой импрессионный объектив.

47

модулятор анод

катод |

dкр |

|

Д

Z

lкм |

lам |

|

g |

Рис. 6.1

Импрессионный объектив (электронная пушка) представляет собой своеобразный триод, в котором изменение потенциала модулятора регулирует ток, отбираемый с катода. В качестве катода применяется оксидный катод, как катод, имеющий низкую рабочую температуру и большую величину удельной эмиссии.

Управляющий электрод (модулятор) представляет собой диафрагму толщиной и диаметром отверстия Д. На модулятор подается регулируемый отрицательный потенциал для регулировки тока луча.

Ускоряющий электрод (анод) выполняется обычно в виде цилиндра, а со стороны модулятора он закрыт диафрагмой. На анод подается ускоряющее напряжение. Через отверстие в модуляторе поле анода провисает сильнее на оси и убывает в направлении радиуса. Следовательно, катод нагружен неравномерно и наибольший отбор тока имеет место с его центрального участка.

На рисунке 6.2. показано распределение плотности тока по поверхности катода для Uм = 0 и Uм < 0.

48

RK

Uм = 0

Uм = 0

Uм < 0

0

j

Рис. 6.2 Изменение потенциала модулятора оказывает двойное действие на ток

катода. Во-первых, ток меняется, как и в триоде, за счет изменения про-

странственного заряда у катода по закону степени |

3 . |

|

2 |

Во-вторых, ток меняется за счет изменения площади поверхности катода, у которой создается положительный градиент поля (рис. 6.2).

Следовательно, изменение потенциала модулятора будет сопровождаться более быстрым изменением тока, отбираемого с катода, чем изменение потенциала сетки в триоде. Ток с катода выражается следующим отношением:

|

7 |

|

|

|

IK = Ç |

(UÇ -UM ) 2 |

, |

(6.1) |

|

UÇ2 |

||||

|

|

|

где UM — потенциал модулятора; UЗ — потенциал запирания.

Зависимость запирающего напряжения от геометрических параметров пушки выражается формулой Гайне:

|

( Ä - )2 |

|

|

UÇ = 0,034 |

|

Ua . |

(6.2) |

|

|||

|

lKM =laM |

|

|

Как видно из формулы (11.2), существенное влияние на величину запирающего напряжения оказывает диаметр отверстия в модуляторе Д. Для уменьше-

49

ния величины запирающего напряжения диаметр отверстия Д выбирают порядка 1,0–2,0 мм.

Угол расхождения пучка в скрещении определяется следующим выраже-

нием:

sin = 0,3 |

Ä UÇ -UM |

|

|||

|

|

|

|

|

|

3 |

|

UÇ . |

(6.3) |

||

|

laM4 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

На рисунке 6.3 показана зависимость тока луча от напряжения модулято-

ра.

I

I

– |

U |

0 |

|

Рис. 6.3 |

|

В пушках без ограничивающих диафрагм в анодном цилиндре ток луча близок к току катода и его зависимость от напряжения на модуляторе подчиняется закону (6.1).

Для оценки диаметра пятна на экране трубки необходимо знать радиус пучка в скрещении. Величина радиуса пучка в скрещении может быть найдена из уравнения:

- |

eU |

a |

r2 |

sin2 |

|

|

|

|

KP |

|

|

, |

(6.4) |

||

|

KT |

|

2 |

|

|||

0,1 = e |

|

RK |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

где rKP — радиус кроссвера; RK — радиус катода; Ua — напряжение ускоряющего электрода.

50

6.3 Электронные линзы

Для формирования электронного луча в трубках используют электронные линзы. Линза — устройство, создающее аксиально-симметричное неоднородное или магнитное поле.

Рассмотрим основные типы электронных линз, которые используются в электронно-лучевых приборах.

Линза-диафрагма образуется диафрагмой с круглым отверстием. На рис. 6.4 представлена электронно-оптическая система, состоящая из двух плоских электродов с потенциалами U1 и U2, между которыми помещена диафрагма радиусом R и потенциалом Uд.

Рис. 6.4

В области диафрагмы вдоль оси Z будет иметь место провисание эквипотенциалей из области с большей напряженностью поля в область в меньшей напряженностью. Следовательно, в области диафрагмы образуется электронная линза. В этой линзе U (Z)>0 свидетельствует о том, что линза собирающая.

Второй возможный случай (рис. 6.5) соответствует рассеивающей электронной линзе.

51