Компьютерная геометрия и графика

..pdf51

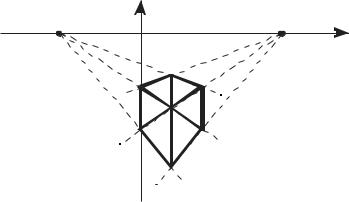

Точки схода в данном случае расположены на оси x [1/ p 0 0 1] и на оси y [0 1/ q 0 1] .

Отметим, что для построения реалистичной проекции недостаточно просто отцентрировать объект. Его нужно еще повернуть определенным образом, но это мы рассмотрим позже.

Аналогично, трехточечная или косая перспектива получается

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

0 |

p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

z |

= [x y z |

1] |

0 |

1 |

0 |

q |

|

= [x y z px + qy + rz +1], |

||

x |

h |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

1 |

r |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

y |

z |

|

|||

|

x |

|

y |

|

z |

|

1 |

= |

|

|

|

|

|

|

1 . |

|

|

|

|

|

px + qy + rz +1 |

px + qy + rz +1 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

px + qy + rz +1 |

|

|||||||

Точки схода лежат на всех трех осях:

[1/ p 0 0 1],[0 1/ q 0 1],[0 0 1/ r 1].

Пример построить самостоятельно.

При построении перспективных проекций для получения “правильных” (реалистических) изображений часто полезно выполнить ряд предварительных аффинных преобразований поворотов вокруг координатных осей и смещений. При этом может измениться вид перспективы.

Повернем единичный куб вокруг оси y на угол θ и сместим его к точке

[l m |

n] |

. Затем построим одноточечную перспективную проекцию с центром |

||||||||||||||

в точке k |

на оси z на плоскости z =1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Матрица: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

cosθ |

0 |

−sinθ |

0 1 |

0 |

0 |

|

0 |

|

cosθ |

0 |

−sinθ |

−sinθ / k |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

1 |

0 |

0 0 1 |

0 |

0 |

|

= 0 |

|

1 |

0 |

0 |

. |

||

|

|

θ |

|

cosθ |

|

|

|

|

|

|

|

θ |

|

cosθ |

cosθ / k |

|

sin |

0 |

0 0 |

0 |

1 |

|

1/ k |

|

sin |

0 |

|

||||||

l |

|

m |

n |

1 0 0 |

0 |

1 |

l |

|

m |

n |

n / k +1 |

|||||

Т.е. матрица преобразования дает двухточечную перспективу.

|

|

52 |

|

точка |

Y* |

точка |

|

схода |

схода |

||

|

X*

Рисунок 2.12 |

|

При этом линии, которые были параллельны оси |

y , остались |

параллельны, а линии, которые были параллельны осям x и |

z , сходятся в |

точках [−kctgθ 0] и [ktgθ 0] на оси x . |

|

Трехточечная перспектива получается, если предварительно выполнено вращение вокруг двух координатных осей, например на угол θ вокруг оси y и

угол Φ вокруг оси x .

2.8.6 Восстановление трехмерной информации Восстановление трехмерной информации по его проекциям является

проблемой в самых разных областях науки и техники. Очень распространен и хорошо изучен метод восстановления трехмерной информации по трем ортогональным проекциям (чертежи: вид сверху, сбоку и спереди). Менее известно и более проблематично восстановление информации по перспективным проекциям, например по фотографиям. Ниже мы рассмотрим основные положения, позволяющие восстанавливать трехмерную информацию по проекциям произвольного вида, и сформулируем требования к тому, какая априорная информация необходима в тех или иных случаях.

Проекция произвольного вида на плоскость z = 0 получается с помощью следующего преобразования общего вида:

53

|

T |

T |

0 |

T |

|

|

|

|

|

|

|

11 |

12 |

0 |

14 |

|

|

|

|

|

|

[x y z 1] |

T21 |

T22 |

T24 |

y |

0 |

(3.8.6.1) |

||||

|

|

0 |

|

|

= x |

h . |

||||

|

T31 |

T32 |

T34 |

|

|

|

|

|

|

|

|

T41 |

T42 |

0 |

T44 |

|

|

|

|

|

|

Аналогично можно записать проекции на плоскость x = 0 и y = 0 . Мы будем рассматривать вопросы восстановления в случае плоскости z = 0 . Остальные случаи, очевидно, легко могут быть рассмотрены по аналогии.

Раскроем уравнение (3.8.6.1):

|

|

|

|

* |

; |

|

|

|

|

|

|

|

a) T11x +T21 y +T31z +T41 = hx |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

* |

; |

|

|

|

|

|

(3.8.6.2) |

|

b) T12 x +T22 y +T32 z +T42 = hy |

|

|

|

|

|

|

||||||

c) T x +T y +T z +T = h . |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

14 |

24 |

34 |

44 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Подставим (3.8.6.2) c) в a) и b) : |

|

|

|

|

||||||||

(T |

−T x ) x +(T |

−T x ) y +(T |

−T x ) z +(T |

−T |

x ) = 0; |

(3.8.6.3) |

||||||

11 |

|

14 |

21 |

24 |

|

|

31 |

34 |

41 |

44 |

|

|

(T −T y ) x +(T −T y ) y + |

(T −T y ) z +(T −T y ) = 0. |

|

||||||||||

12 |

|

14 |

22 |

24 |

|

|

32 |

34 |

42 |

44 |

|

|

На систему уравнений (3.8.6.3) можно смотреть с трех точек зрения.

1. Пусть известны x , y , z и матрица T . Найти x* , y* . Это – задача построения проекции, которой мы уже занимались до сих пор. Решение получается непосредственно из уравнения (3.8.6.3).

2. Пусть известны матрица T и координаты x , y . Требуется найти координаты x, y, z . Это задача восстановления трехмерной информации по проекции известного вида. При этом система уравнений (3.8.6.3) не имеет решения (два уравнения с тремя неизвестными). Для получения искомых координат требуется иметь две различные проекции, матрицы которых T и T′′ известны, и, кроме того, известны координаты одной и той же точки пространства на каждой из этих проекций x1, y1 и x2 , y2 . (Пример – две фотографии объекта). Тогда имеем две пары уравнений вида (3.8.6.3), которое в матричном виде можно записать как

54

AX =T , где |

|

|

|

|||

|

T |

′ |

−T |

|

′x |

|

|

11 |

14 |

|

1 |

||

T |

′ |

−T |

′y |

|||

A = |

12 |

14 |

|

1 |

||

T |

″ −T |

|

″x |

|||

|

11 |

14 |

|

2 |

||

|

|

″ |

−T14 |

″ |

|

|

T12 |

|

|

y2 |

|||

X =[x |

|

y |

z]T ; |

|||

T21′ −T24′x1

T22′ −T24′y1

T21″ −T24″x2

T22″ −T24″y2

T |

′ −T ′x |

|

|||

31 |

34 |

|

1 |

|

|

T |

′ |

−T ′y |

|

||

32 |

34 |

|

1 |

; |

|

T |

″ −T |

″x |

|

||

31 |

34 |

|

2 |

|

|

T32 |

″ |

−T34 |

″ |

|

|

|

|

y2 |

|

||

B = |

|

|

′ |

x |

|

−T |

′ |

T |

′ |

y |

|

−T |

′ |

T |

″ |

x |

|

−T |

″ |

T |

″ |

y |

|

−T |

″ T |

. |

T |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

44 |

1 |

41 |

44 |

1 |

42 |

44 |

|

|

2 |

41 |

44 |

|

|

2 |

42 |

|

||||||||

Получим систему из 4-х уравнений с тремя неизвестными. Решение этой системы может быть получено только приближенно, методом подбора. Тем не менее, то, что мы получили – это метод восстановления трехмерной информации по двум различным, но известным проекциям.

3.Пусть известны координаты точки в трехмерном пространствеx, y, z и

еекоординаты на проекции x, y . Необходимо определить матрицу T , то есть

вид проекции. Теперь два уравнения (3.8.6.3) содержат 12 неизвестных. Для получения решения нам нужно иметь 6 таких пар уравнений, т.е. знать координаты в пространстве и на проекции – 6 так называемых опорных точек. Имея такую априорную информацию, мы можем восстановить вид проекции, то есть найти элементы матрицы T , и затем использовать этот результат для восстановления трехмерных координат других, не опорных точек, по методу, рассмотренному в предыдущем случае.

В матричной форме система 12 – ти уравнений может быть записана следующим образом:

A′T = 0 ,

где

55

x10x2

0x3

A′ = 0x40

x50

x60

T =[T11

0 |

−x x * |

|

|

1 |

1 |

x |

−x y * |

|

1 |

1 |

1 |

0 |

−x x * |

|

|

2 |

2 |

x |

−x y * |

|

2 |

2 |

2 |

0 |

−x x * |

|

|

3 |

3 |

x |

−x y * |

|

3 |

3 |

3 |

0 |

−x |

x * |

|

4 |

4 |

x |

−x y * |

|

4 |

4 |

4 |

0 |

−x x * |

|

|

5 |

5 |

x |

−x y * |

|

5 |

5 |

5 |

0 |

−x x * |

|

|

6 |

6 |

x |

−x y * |

|

6 |

6 |

6 |

y1 0 0 y1 y2 0 0 y2 y3 0 0 y3 y4 0 0 y4 y5 0 0 y5 y6 0 0 y6

−y1x1*

−y1 y1*

−y2 x2*

−y2 y2*

−y3 x3*

−y3 y3*

−y4 x4*

−y4 y4*

−y5 x5*

−y5 y5*

−y6 x6*

−y6 y6*

z |

0 |

−z x * |

||||

|

1 |

|

|

|

1 |

1 |

0 |

z |

−z y * |

||||

|

|

|

1 |

|

1 |

1 |

z |

2 |

0 |

−z |

x * |

||

|

|

|

|

2 |

2 |

|

0 |

z |

2 |

−z |

2 |

y * |

|

|

|

|

|

2 |

||

z |

0 |

−z x * |

||||

|

3 |

|

|

|

3 |

3 |

0 |

z |

−z y * |

||||

|

|

|

3 |

|

3 |

3 |

z |

4 |

0 |

−z |

x * |

||

|

|

|

|

4 |

4 |

|

0 |

z |

4 |

−z |

4 |

y * |

|

|

|

|

|

4 |

||

z |

5 |

0 |

−z x * |

|||

|

|

|

|

5 |

5 |

|

0 |

z |

5 |

−z y * |

|||

|

|

|

|

5 |

5 |

|

z |

6 |

0 |

−z |

x * |

||

|

|

|

|

6 |

6 |

|

0 |

z |

6 |

−z |

6 |

y * |

|

|

|

|

|

6 |

||

T12 T14 T21 T22 T24 T31 T32 T34 T41 T42

1 0

01

10

01

10

01

10

01

10

01

10

01

T44 ]T .

x1*

y1*

x *

2*

y2

x3*

y3* ; x4*

y4* x5*

y *

x5* 6

y6*

56

3ПЛОСКИЕ КРИВЫЕ

3.1МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛОСКИХ КРИВЫХ

Вэтом разделе мы будем заниматься математическим описанием кривых на плоскости, а затем в пространстве, и далее – описанием поверхностей.

С одной стороны, любая кривая может быть представлена совокупностью точек, над которыми затем могут выполняться рассмотренные ранее преобразования. При этом важно, чтобы точки кривой располагались достаточно близко друг к другу, иначе они будут давать неверное представление о форме кривой. Математическое описание кривой имеет целый ряд преимуществ перед описанием через совокупность точек.

Основные преимущества следующие:

1. математическое описание является точным; оно позволяет вычислить такие характеристики кривой, как наклон, радиус кривизны и т. д.

2.оно компактно может быть занесено в память.

3.математическое описание позволяет легко менять форму кривых; результаты преобразования кривых известной матрице T могут быть также представлены в форме математического описания.

Теперь рассмотрим различные методы математического описания плоских кривых.

Математически кривая может быть представлена в параметрической и непараметрической форме. Непараметрическое описание задается в виде явной функции

y = f (x),

либо в виде неявной функции f (x, y) = 0.

Задание в виде явной функции имеет один существенный недостаток: этим способом нельзя определить многозначные кривые, то есть такие, в которых одному значению x может соответствовать два и более значения y .

Неявные функции лишены этого недостатка.

57

При параметрическом задании кривой каждая координата точки на кривой представляется как функция одного параметра.

Плоские параметрические кривые с одним параметром представляются в

виде

x = f (t )y = f (t ),

где t – параметр.

Геометрическая интерпретация математических описаний следующая. |

|

Для непараметрических функций – это геометрическое место точек плоскости, |

|

удовлетворяющих уравнениям |

y = f (x) или f (x, y) = 0. То есть все точки |

[x, y], удовлетворяющие этим |

уравнениям, принадлежат кривой, и ни одна |

точка, координаты которой не удовлетворяют уравнениям, не принадлежит |

|

кривой.

Параметрические кривые интерпретируются как траектория движения некоего точечного объекта. При этом t имеет смысл времени. Положение конкретной точки (то есть в фиксированный момент времени) определяется

( ) ( )

парой f t ; g t .

Наклон кривой определяется следующим оразом:

– для явной непараметрической функции:

dy |

|

df |

|

′ |

dy |

|

|

|

= |

|

= |

f x(x) Y − y = |

|

( X − x) – уравнения касательных |

|

dx |

dx |

dx |

|||||

|

|

|

|

– для неявной непараметрической функции:

|

dy |

= − |

∂f |

∂x |

(из уравнения |

∂f dx + |

∂f dy = 0 ). |

|

|

∂f |

∂y |

||||

|

dx |

|

∂x |

∂y |

|||

Уравнения касательных: |

|

|

|||||

|

∂F ( X − x) + |

∂F (Y − y) = 0 ; |

|

|

|||

|

∂x |

|

|

∂y |

|

|

|

– для параметрической функции:

58

tgα = |

dy |

= |

dy dt |

= |

g′(t ) |

|

|

|

|

; |

|||

dx |

dx dt |

f ′(t ) |

||||

Уравнения касательных:

X − x = Y − y ; x′ y′

Наибольшее применение в машинной графике находят так называемые конические сечения.

Конические сечения – это сечения правильного конуса некоторой плоскостью. В зависимости от взаимного расположения секущей плоскости и оси симметрии конуса сечение будет являться кривой, относящейся к следующим четырем типам:

окружность, эллипс, парабола и гипербола.

Все эти кривые относятся к кривым второй степени, то есть могут быть описаны уравнениями второй степени

ax2 +bxy + cy2 + dx + ey + f = 0 , |

(4.1.1.) |

где хоть один из a,b,c ≠ 0 . Вопрос, о том, какую именно кривую представляет это уравнение, определяется значениями его коэффициентов. Можно показать, что если величина дискриминанта.

D = b2 − 4ac = 0, то это парабола;

если D < 0 – эллипс или окружность; если D > 0 – гипербола.

3.2ОКРУЖНОСТЬ

Окружность с центром в точке C[m,n] и радиусом r задается уравнением

(x − m)2 +( y − n)2 = r2 .

Раскрывая скобки, приведем его к виду (4.1.1):

x2 + y2 − 2mx − 2ny + m2 + n2 − r2 = 0

или

59

x2 + y2 + dx + ey + f = 0

где

d = −2m, e = −2n, f = m2 + n2 − r2 .

Таким образом, уравнение окружности содержит три неизвестных коэффициента. Соответственно, для построения окружности (или дуги окружности) необходимо знать три точки, через которые она проходит: две концевые точки дуги и одну промежуточную. Однако построение дуги окружности через три заданные точки – это не единственный способ. Дуга окружности будет определена, если известны

–две концевые точки и центр;

–одна концевая точка и наклон в начале и в конце и т. д. Приведем пример.

1. Построить дугу окружности, проходящей через три точки:

(1, 1), (2, 2), (3, 2).

Уравнение окружности x2 + y2 + dx + ey + f = 0 в результате подстановки

координат этих точек: 2 + d + e + f = 0 ;

8 + 2d + 2e + f = 0;

13 +3d + 2e + f = 0.

Решением этой системы является d = −5; e = −1; f = 4 ,

то есть уравнение искомой дуги

x2 + y2 −5x + y + 4 = 0; 1< x < 3 .

Центр этой окружности лежит в точке [m,n]

m = −d 2 = 5 2 = 2.5 ,

n = −e 2 =1 2 = 0.5.

Радиус этой окружности

r = m2 + n2 − f = 6.25 + 0.25 − 4 = 2.5 .

60

2. Построить дугу окружности заданного радиуса r = 5, проходящую

через две точки (1, 1) и (3, 2). Тогда

2 + d + e + f = 0 13 +3d + 2e + f = 0

d 2 4 + e2 4 − f = 25 .

Решение этой системы получается итерационным способом:

d = −8.4; e = 5.7; f = 0.7 .

Центр окружности [m,n] =[4.2;−2.85] .

3. Построить окружность с начальной точкой (1 ,1) и с наклоном в начале 1, в конце – 0. (конечная точка здесь не известна и не может быть выбрана произвольно).

Определим уравнение наклона:

dy |

= − |

∂f |

∂x = − |

2x + d |

. |

|

∂f |

|

|||

dx |

∂y |

2y + e |

|||

Тогда исходные данные запишутся как y =1 при x =1;

dy dx =1 при y =1 и x =1; dy

dx =1 при y =1 и x =1; dy dx = 0 при x = 3 ;

dx = 0 при x = 3 ;

то есть

2 + d + e + f = 0 ;

−2 + d =1 , то есть 4 + d + e = 0 ; 2 + e

6 + d = 0.

Отсюда d = −6; e = 2; f = 2 .

Уравнение исходной окружности: x2 + y2 −6x + 2y + 2 = 0 .

Радиус: r = (d / 2)2 + (e / 2)2 − f = 9 +1− 2 = 8 .