- •IV. Топографическая анатомия и оперативная хирургия шеи

- •51. Топографическая анатомия поднижнечелюстного треугольника. Границы, слои, капсула, ложе и топография поднижнечелюстной железы, сосуды и нервы, лимфатические узлы, треугольник Пирогова.

- •55. Клиническая анатомия глотки и шейного отдела пищевода. Скелетотопия, синтопия, стенки, сообщения, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Принципы эзофаготомии и шва пищевода.

- •56. Клиническая анатомия гортани и шейного отдела трахеи. Скелетотопия, синтопия, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Интубация: показания и возможные осложнения.

- •57. Обнажение и перевязка сонных артерий. Показания, проекция, топография, техника операций, возможные осложнения и их предупреждение, пути коллатерального кровоснабжения.

- •58. Трахеостомия. Показания, виды, техника операций и их топографо-анатомическое обоснование, возможные осложнения и их предупреждение.

51. Топографическая анатомия поднижнечелюстного треугольника. Границы, слои, капсула, ложе и топография поднижнечелюстной железы, сосуды и нервы, лимфатические узлы, треугольник Пирогова.

Ответ.

Поднижнечелюстной треугольник, trigonum submandibulare

Границы.

Верхняя — нижний край нижней челюсти,

передненижняя — проекция переднего брюшка двубрюшной мышцы,

задненижняя — проекция заднего брюшка двубрюшной мышцы.

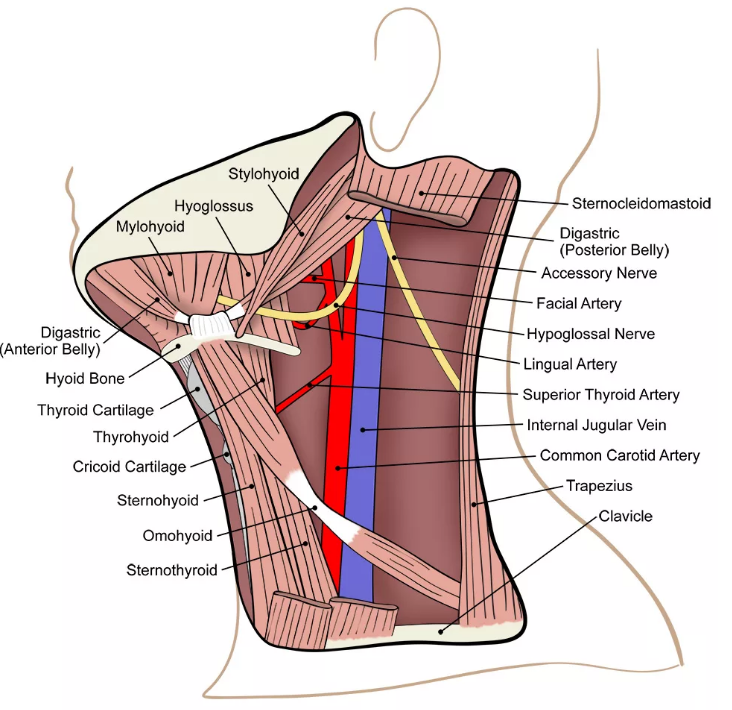

Проекции. Параллельно нижнему краю нижней челюсти проецируется краевая ветвь лицевого нерва. У верхней границы треугольника, на средине нижнего края нижней челюсти, или у переднего края жевательной мышцы проецируется выход в щечную область лицевой артерии. Здесь можно пальпировать ее пульсацию или прижать для временной остановки кровотечения.

Слои

Кожа тонкая, подвижная, тесно связана с подкожной клетчаткой, развита индивидуально.

Подкожная жировая клетчатка рыхлая, сращена со следующим слоем.

Поверхностная фасция образует футляр для platysma. Последняя почти полностью прикрывает этот треугольник, за исключением верхненаружного угла. В клетчатке между платизмой и 2-й фасцией шеи шейная ветвь лицевого нерва и верхняя ветвь п. transversus colli из шейного сплетения образуют arcus cervicalis superficialis, расположенную на уровне подъязычной кости. Выше этой дуги в том же слое, на 1—2 см ниже края нижней челюсти, проходит краевая ветвь нижней челюсти, ramus marginalis mandibularis n. facialis, прободающая перед этим 2-ю фасцию на уровне угла нижней челюсти.

При повреждении этой ветви угол рта подтягивается кверху из-за паралича мышцы, опускающей угол рта.

Поверхностная пластинка фасции шеи (2-я фасция по Шевкуненко) образует ЛОЖЕ ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Эта фасция шеи, прикрепившись к подъязычной кости, вверху расщепляется на два листка. Поверхностный листок 2-й фасции прикрепляется к краю нижней челюсти, а глубокий — к челюстно-подъязычной линии, идущей по внутренней стороне нижней челюсти, на 1,5—2 см кверху от ее нижнего края.

Между этими листками и располагается поднижнечелюстная слюнная железа, gl. submandibularis, с ее выводным протоком, ductus submandibularis, или вартоновым протоком.

Фасция окружает железу свободно, не срастаясь с ней и не отдавая вглубь железы отростков. Между железой и ее фасциальным ложем имеется слой рыхлой клетчатки. Благодаря этому поднижнечелюстную железу можно легко выделить из ложа тупым путем. Верхняя часть наружной поверхности железы прилежит непосредственно к надкостнице нижней челюсти; внутренней (глубокой) поверхностью железа покоится на mm. mylohyoideus и hyoglossus, отделяясь от них глубоким листком 2-й фасции.

Фасциальное ложе железы замкнуто со всех сторон, особенно сзади, где оно отделено от ложа околоушной железы плотной фасциальной перегородкой. Лишь по направлению кпереди и кнутри клетчатка, окружающая железу, вдоль ее протока сообщается с клетчаткой дна ротовой полости.

По боковым сторонам треугольника 2-я фасция образует футляры для двубрюшной мышцы.

Лицевая артерия, a. facialis, всегда проходит в глубине фасциального ложа железы, а обнаружить ее легче всего у края нижней челюсти, рядом с передним краем жевательной мышцы. Здесь от лицевой артерии отходит подподбородочная артерия, a. submentalis, идущая кпереди в промежуток между m. mylohyoideus и venter anterior m. digastrici.

Лицевая вена, v. facialis, проходит в толще поверхностного листка фасции или тотчас под ним. У задней границы треугольника в нее вливается занижнечелюстная вена, v. retromandibularis.

Глубокий листок 2-й фасции покрывает мышцы, входящие в состав дна ротовой полости и в то же время составляющие дно поднижнечелюстного треугольника, — m. mylohyoideus (ЧЕЛЮСТНО-ПОДЪЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА) и т. hyoglossus (ПОДЪЯЗЫЧНО-ЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА).

Рыхлый участок в глубоком листке соответствует щели между указанными мышцами, через которую из поднижнечелюстного треугольника в подъязычную клетчатку переходит ductus submandibularis и ниже него v. lingualis и крупный ствол n. hyposlossus (XII пара черепных нервов).

В том же промежутке, но кверху от протока поднижнечелюстной железы, между m. hyoglossus и т. mylohyoideus, находится язычный нерв, п. lingualis, отдающий ветви к поднижнечелюстной слюнной железе.

Таким образом, в щель между m. hyoglossus и m. mylohyoideus проходят, начиная снизу, n. hypoglossus, v. lingualis, ductus submandibularis, n. lingualis.

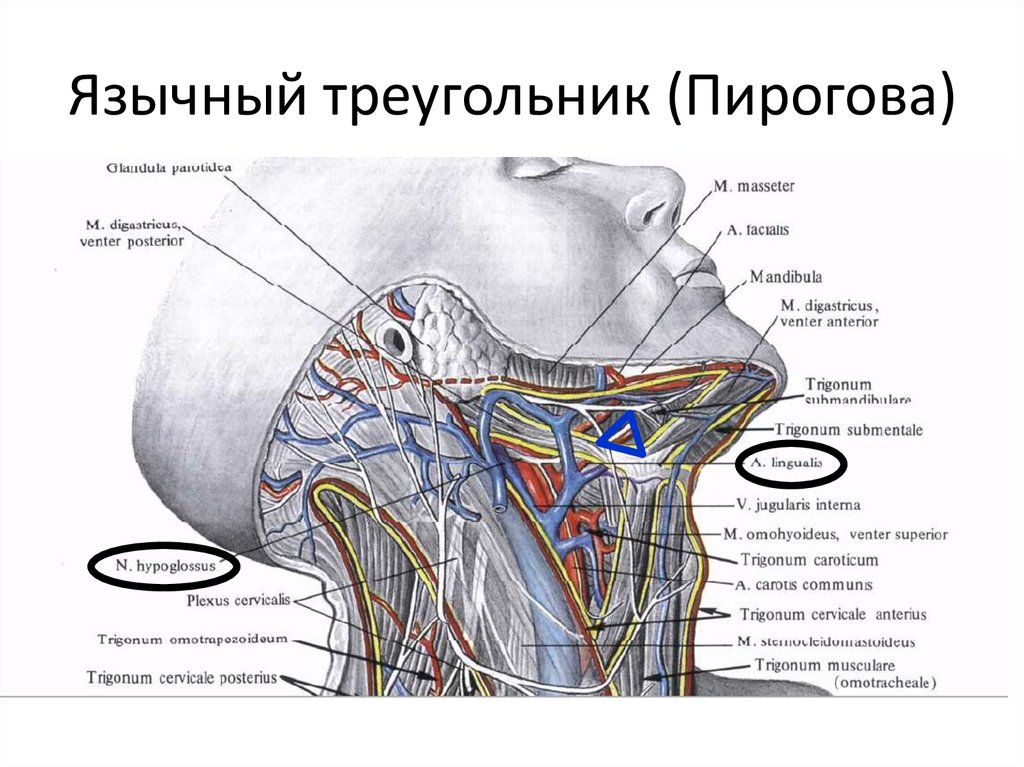

Треугольник Пирогова используют в качестве внутреннего ориентира при доступе к a. lingualis. Его ограничивают:

сверху – подъязычный нерв,

снизу и сзади – сухожилие двубрюшной мышцы,

спереди – свободный задний край m. mylohyoideus (ЧЕЛЮСТНО-ПОДЪЯЗЫЧНОЙ МЫШЦЫ)

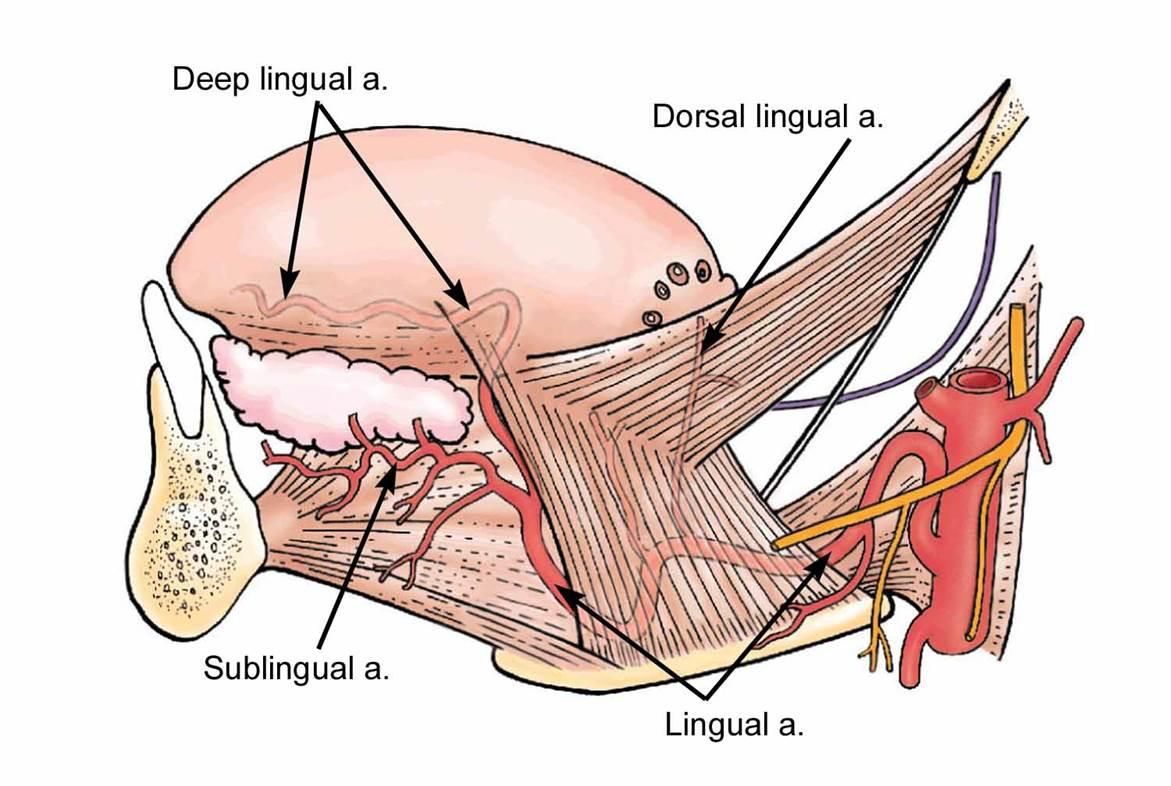

Дно пироговского треугольника образует m. hyoglossus (ПОДЪЯЗЫЧНО-ЯЗЫЧНАЯ МЫШЦА), по верхней (глубокой) поверхности которой идет язычная артерия, а по нижней — вена.

Для доступа к язычной артерии с целью ее перевязки, например при глубоком порезе языка, необходимо рассечь глубокий листок 2-й фасции и развести волокна подъязычно-язычной мышцы.

Поднижнечелюстные лимфатические узлы, nodi submandibulares, располагаются под поверхностной пластинкой 2-й фасции шеи или над ней. Они имеются также в толще железы, что заставляет удалять при метастазах раковых опухолей (например, нижней губы) не только лимфатические узлы, но и слюнную железу.

В поднижнечелюстные лимфатические узлы лимфа оттекает от медиальной части век, наружного носа, слизистой оболочки щеки, десен, губ через цепочки узлов, идущих вдоль лицевой артерии. В поднижнечелюстные узлы оттекает также лимфа от дна полости рта и среднего отдела языка.

Связь клетчатки поднижнечелюстного треугольника с полостью рта по ходу протока железы, а также отток лимфы из поверхностных отделов лица объясняют довольно частое развитие поднижнечелюстных флегмон. Дальнейшего распространения гнойно-воспалигельного процесса практически не происходит из-за изолированности клетчаточного пространства этого треугольника.

52. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНОЙ ОБЛАСТИ. Границы, слои, сосуды и нервы, топография сонного сосудисто-нервного пучка, шейного отдела симпатического ствола, диафрагмальных нервов и шейной части грудного лимфатического протока, межмышечные щели.

Ответ.

ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНАЯ ОБЛАСТЬ, REGIO STERNOCLEIDOMASTOIDEA

Эта область соответствует положению одноименной мышцы и вверху достигает сосцевидного отростка, а внизу — ключицы и рукоятки грудины.

Главным внешним ориентиром является сама грудино-ключично-сосцевидная мышца, которая прикрывает медиальный сосудисто-нервный пучок шеи (общую сонную артерию, внутреннюю яремную вену и блуждающий нерв). В верхнем отделе шеи (сонный треугольник) пучок проецируется вдоль переднего края этой мышцы, а в нижнем прикрыт ее грудинной порцией.

Проекции. У середины заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы проецируется место выхода чувствительных ветвей шейного сплетения. Самая крупная из этих ветвей — большой ушной нерв, n. auricularis magnus, проецируется по той же линии, что и наружная яремная вена, то есть по направлению к углу нижней челюсти.

Между ножками этой мышцы проецируются пироговский венозный угол, а также блуждающий (медиально) и диафрагмальный (латерально) нервы.

Слои

Кожа тонкая, ее легко собрать в складку вместе с подкожной клетчаткой и поверхностной фасцией. Вблизи сосцевидного отростка она плотная.

Подкожная клетчатка развита умеренно. У верхней границы области она уплотняется и становится ячеистой из-за соединительнотканных перемычек, связывающих кожу с надкостницей сосцевидного отростка.

Между поверхностной фасцией (1-й) и поверхностной пластинкой фасции шеи (2-й) находятся наружная яремная вена, поверхностные шейные лимфатические узлы и кожные ветви шейного сплетения.

Наружная яремная вена, v. jugularis externa, образуется путем слияния затылочной, ушной и частично занижнечелюстной вен у угла нижней челюсти и направляется вниз, косо пересекая m. stemocleidomastoideus, к вершине угла, образованного задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы и верхним краем ключицы. Здесь наружная яремная вена, прободая 2-ю и 3-ю фасции шеи, уходит в глубину и впаДает в подключичную или внутреннюю яремную вену.

Следует помнить, что адвентиция вены сращена с краями отверстий в фасциях — отсюда опасность воздушной эмболии при повреждении наружной яремной вены, поскольку рана зияет.

Большой ушной нерв, n. auricularis magnus, идет вместе с наружной яремной веной кзади от нее. Он иннервирует кожу занижнечелюстной ямки и угла нижней челюсти.

Поперечный нерв шеи, п. transversus colli, пересекает середину наружной поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы и у ее переднего края делится на верхнюю и нижнюю ветви.

Поверхностная пластинка фасции шеи (2-я фасция) образует изолированный футляр для m. stemocleidomastoideus. Мышцу иннервирует наружная ветвь добавочного нерва, п. accessorius. Внутри фасциального футляра грудино-ключично-сосцевидной мышцы вдоль ее заднего края поднимается вверх малый затылочный нерв, п. occipitalis minor, иннервирующий кожу области сосцевидного отростка.

Сосудисто-нервный пучок. Позади мышцы и ее фасциального футляра находится сонный сосудисто-нервный пучок, окруженный yagina carotica (париетальный листок 4-й фасции). В средней трети области yagina carotica срастается спереди с футляром грудино-ключично-сосцевидной мышцы (2-й фасцией) и с 3-й фасцией, а сзади — с предпозвоночной (5-й) фасцией шей. Внутри пучка а. carotis communis лежит медиально, v. jugularis interna — латерально, n. vagus — между ними и сзади.

Шейный симпатический ствол, truncus sympathicus, лежит параллельно общей сонной артерии под 5-й фаспией, но глубже и медиальнее.

Шейное сплетение, plexus cervicalis, формируется между передней и средней лестничной мышцами под верхней половиной грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

И мышцы, и сплетение покрыты предпозвоночной пластинкой фасции шеи (5-я фасция). Кроме чувствительных ветвей, о которых сказано выше, шейное сплетение отдает две двигательные. Одна из них — диафрагмальный нерв, n. phrenicus, который спускается по передней поверхности m. scalenus anterior (от ее наружного края к внутреннему) до верхней апертуры грудной клетки и уходит в грудную полость. Вторая двигательная ветвь — radix inferior ansae cervicalis, огибающая наружную стенку внутренней яремной вены и соединяющаяся с верхним корешком (из n. hypoglossus) в шейную петлю, ansa cervicalis. От последней отходят ветви, иннервирующие подподьязычные (предтрахеальные) мышцы.

В нижней трети a. carotis communis проецируется в промежутке между грудинной и ключичной ножками m. stemocleidomastoideus, прикрытая спереди m. stemothyroideus.

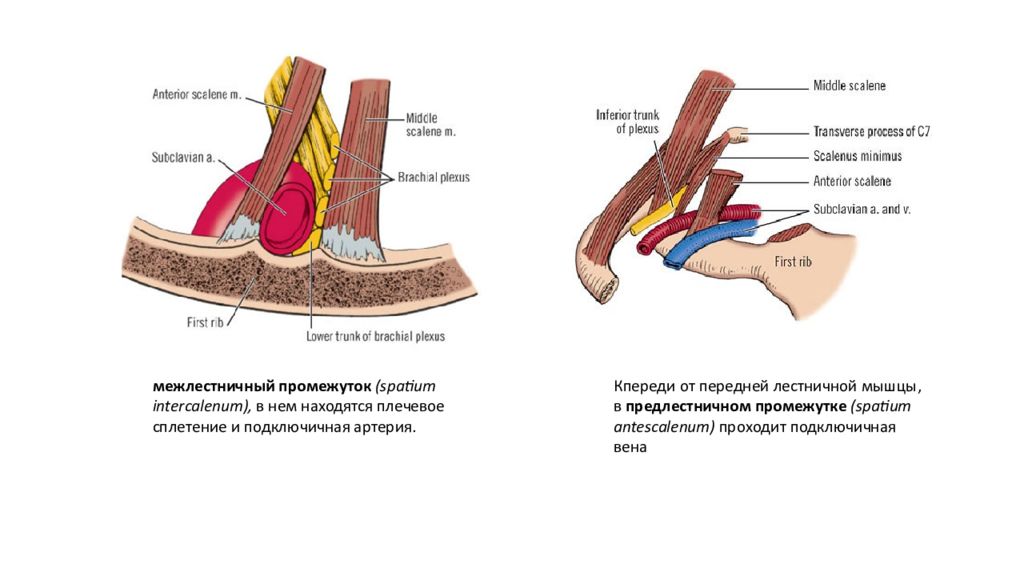

Между глубокой (задней) поверхностью нижней половины грудино-ключично-сосцевидной мышцы с ее фасциальным футляром и передней лестничной мышцей, покрытой 5-й фасцией, образуется ПРЕДЛЕСТНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО, spatium antescalenum.

В состав его передней стенки входит также предтрахеальная пластинка фасции шеи (3-я фасция). Таким образом, предлестничное пространство спереди ограничено 2-й и 3-й фасциями, а сзади — 5-й фасцией шеи.

В этом пространстве медиально располагается сонный сосудисто-нервный пучок.

Внутренняя яремная вена лежит здесь не только латеральнее общей сонной артерии, но и несколько кпереди (поверхностнее).

Здесь ее луковица (нижнее расширение), bulbus venae jugularis inferior, соединяется с подходящей снаружи подключичной веной. Вена отделена от подключичной артерии передней лестничной мышцей. Тотчас кнаружи от места слияния этих вен, называемого пироговским венозным углом, в подключичную вену впадает наружная яремная вена. Слева в венозный угол впадает грудной (лимфатический) проток. Соединившиеся v. jugularis interna и v. subclavia дают начало плечеголовной вене. Через предлестничный промежуток в поперечном направлении идет и надлопаточная артерия, a. suprascapularis.

Таким образом, в предлестничном промежутке располагаются сонный сосудисто-нервный пучок, подключичная вена, грудной проток (слева), наружная яремная вена и надлопаточная артерия. Здесь же на передней поверхности передней лестничной мышцы виден п. phrenicus, но он лежит уже под 5-й фасцией.

Позади передней лестничной мышцы, под 5-й фасцией, располагается межлестничное пространство, spatium interscalenum, сзади ограниченное средней лестничной мышцей. В межлестничном пространстве проходят сверху и латерально стволы плечевого сплетения, ниже — a. subclavia. У латерального края передней лестничной мышцы они выходят в латеральную область шеи, окруженные фасциальным футляром, образованным предпозвоночной (5-й) фасцией.

ЛЕСТНИЧНО-ПОЗВОНОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО (треугольник), spatium (trigonum) scalenovertebrale, — наиболее глубокий отдел шеи, располагающийся позади нижней трети грудино-ключично-сосцевидной мышцы под 5-й фасцией шеи. Оно расположено в кососагиттальной плоскости. Его основанием является купол плевры, вершиной — поперечный отросток VI шейного позвонка. Сзади и медиально оно ограничено позвоночником с длинной мышцей шеи, а спереди и латерально — медиальным краем передней лестничной мышцы, направляющейся к переднему отделу I ребра.

Под предпозвоночной (5-й) фасцией находится содержимое пространства: начало шейного отдела подключичной артерии с отходящими здесь от нее ветвями, дуга грудного (лимфатического) протока, ductus thoracicus (слева), нижний и шейно-грудной (звездчатый) узлы симпатического ствола.

Таким образом, кпереди от лестнично-позвоночного пространства располагаются следующие слои:

кожа,

подкожная клетчатка,

поверхностная фасция (1-я),

поверхностная пластинка фасции шеи (2-я), окружающая m. stemocleidomastoideus,

предтрахеальная пластинка фасции шеи (3-я), образующая футляры для подподьязычных мышц,

сонный сосудисто-нервный пучок в своем влагалище из париетального листка внутришейной фасции (4-я),

предлестничное пространство между 3-й и 5-й фасциями, в котором располагается подключичная вена.

Позади 5-й фасции лежат сосуды и нервы.

Следует заметить, что ключевым внутренним ориентиром во всех глубоких пространствах шеи является передняя лестничная мышпа. Именно по отношению к ней описывается топография практически всех анатомических образований области.

Топография сосудов и нервов

Подключичные артерии располагаются под 5-й фасцией. Правая подключичная артерия, a. subclavia dextra, отходит от плечеголовного ствола, а левая, a. subclavia sinistra, — от дуги аорты.

Подключичную артерию условно делят на четыре отдела:

грудной — от места отхождения до медиального края m. scalenus anterior:

межлестничный, соответствующий межлестничному пространству, spatium interscalenum;

надключичный отдел — от латерального края передней лестничной мышцы до ключицы;

подключичный — от ключицы до верхнего края малой грудной мышцы. Последний отдел артерии называется уже подмышечной артерией, и его изучают в подключичной области, в ключично-грудном треугольнике, trigonum clavipectorale.

В первом отделе подключичная артерия лежит на куполе плевры и связана с ним соединительнотканными тяжами.

На правой стороне шеи кпереди от артерии располагается пироговский венозный угол — место слияния подключичной вены и внутренней яремной вены.

По передней поверхности артерии поперечно к ней спускается п. vagus, от которого здесь отходит п. laryngeus recurrens, огибающий артерию снизу и сзади и поднимающийся кверху в углу между трахеей и пищеводом. Кнаружи от блуждающего нерва артерию пересекает п. phrenicus dexter. Между блуждающим и диафрагмальным нервами находится подключичная петля симпатического ствола, ansa subclavia, охватывающая составляющими ее ветвями подключичную артерию.

Кнутри от подключичной артерии проходит правая обшая сонная артерия.

На левой стороне шеи первый отдел подключичной артерии лежит глубже и прикрыт общей сонной артерией. Левая подключичная артерия примерно на 4 см длиннее правой. Впереди левой подключичной артерии находится внутренняя яремная вена и начало левой плечеголовной вены. Между этими венами и артерией проходят п. vagus и п. phrenicus sinister, но не поперечно к артерии, как на правой стороне, а вдоль ее передней стенки (п. vagus — кнутри, п. phrenicus — снаружи, ansa subclavia — между ними). Медиальнее подключичной артерии находятся пищевод и трахея, а в борозде между ними — п. laryngeus recurrens sinister (он отходит от блуждающего нерва значительно ниже, чем правый, у нижнего края дуги аорты). Между левыми подключичной и общей сонной артериями, огибая подключичную артерию сзади и сверху, проходит ductus thoracicus.

Ветви подключичной артерии

Позвоночная артерия, a. vertebralis, отходит от верхней полуокружности подключичной на 1,0—1,5 см медиальнее внутреннего края передней лестничной мышцы. Поднимаясь кверху между этой мышцей и наружным краем длинной мышцы шеи, она входит в отверстие поперечного отростка VT шейного позвонка и идет вверх в костном канале, образованном foramina transversaria поперечных отростков шейных позвонков. Между I и II позвонками она выходит из канала, образуя изгиб. Далее позвоночная артерия входит в полость черепа через большое отверстие, образуя перед ним второй изгиб (сифон). В полости черепа на основании мозга правая и левая позвоночные артерии сливаются на уровне нижнего (заднего) края моста в одну базилярную артерию, a. basilaris, участвующую в образовании виллизиева крута.

Внутренняя грудная артерия, a. thoracica interna, направляется книзу от нижней полуокружности подключичной артерии напротив позвоночной. Пройдя между куполом плевры и подключичной веной, она спускается на заднюю поверхность передней грудной стенки.

Шитошейный ствол, truncus thyrocervical is, отходит от подключичной артерии у медиального края передней лестничной мышцы и обычно отдает четыре ветви: нижнюю щитовидную, a. thyroidea inferior, восходящую шейную, a. cervicalis ascendens, надлопаточную, a. suprascapularis, и поперечную артерию шеи, a. transversa соlli.

A. thyroidea inferior, поднимаясь кверху, образует дугу на уровне поперечного отростка VI шейного позвонка, пересекая лежащую сзади позвоночную артерию и проходящую спереди общую сонную артерию. В точке на уровне VI шейного позвонка проецируются сразу три крупных лежащие друг за другом артерии: общая сонная, нижняя щитовидная и позвоночная. От нижнемедиальной части дуги нижней щитовидной артерии отходят ветви ко всем органам шеи (rr. pharyngei, oesophagei, tracheales). В стенках органов и в толще щитовидной железы эти ветви анастомозируют с ветвями других артерий шеи и ветвями противоположных нижней и верхних щитовидных артерий;

A. cervicalis ascendens идет кверху по передней поверхности m. scalenus anterior, параллельно n. phrenicus, кнугри от него;

A. suprascapularis направляется в латеральную сторону, затем с одноименной веной располагается позади верхнего края ключицы и вместе с нижним брюшком m. omohyoideus достигает поперечной вырезки лопатки;

A. transversa colli, как и a. cervicalis superflcialis, в половине случаев отходит от truncus thyrocervicalis, а в другой — непосредственно от подключичной артерии. Обе артерии направляются в латеральную сторону, но поперечная артерия шеи располагается между стволами плечевого сплетения, тогда как поверхностная идет кпереди от них. Глубокая ветвь поперечной артерии шеи, или дорсальная артерия лопатки, лежит в клетчаточном промежутке спины у медиального края лопатки.

Реберно-шейный ствол, trancus costocervicalis, чаще всего отходит от подключичной артерии в spatium interscalenum. Пройдя кверху по куполу плевры, он делится у позвоночника на две ветви: самую верхнюю межреберную, a. intercostalis suprema, достигающую первого и второго межреберий, и глубокую шейную артерию, a. cervicalis profunda, проникающую в мышцы заднего отдела шеи.

Грудной проток, ductus thoracicus, находится на левой стороне шеи. Сначала он поднимается из грудной полости вдоль задней стенки пищевода, а в лестнично-позвоночном пространстве проходит позади общей сонной артерии, а затем между внутренней яремной веной спереди и позвоночной веной сзади.

У наружного края внутренней яремной вены шейный отдел ductus thoracicus образует дугу, в которую впадают левый яремный и левый подключичный лимфатические стволы. Затем нисходящая часть дуги грудного протока идет кпереди от подключичной артерии у места отхождения от нее щитошеиного артериального ствола и впадает в пироговский венозный угол сзади. Часто проток перед этим делится на 2—3 ствола.

На правой стороне шеи в венозный угол впадает правый лимфатический проток, ductus lymphaticus dexter, который образуется из слияния правых яремного, подключичного и бронхосредостенного лимфатических стволов, находящихся у задней стенки внутренней яремной вены.

Шейно-грудной (звездчатый) узел симпатического ствола, ganglion cervicothoracicum (stellatum), располагается позади внутренней полуокружности подключичной артерии, медиальнее отходящей от нее позвоночной артерии. Он образуется в большинстве случаев из соединения нижнего шейного, ganglion cervicale inferius, и первого грудного, ganglion thoracicum I, узлов. Переходя на стенку позвоночной артерии, ветви звездчатого узла образуют периартериальное позвоночное сплетение и позвоночный нерв, plexus vertebralis и п. vertebralis, а вокруг подключичной артерии — подключичное сплетение, plexus subclavius.

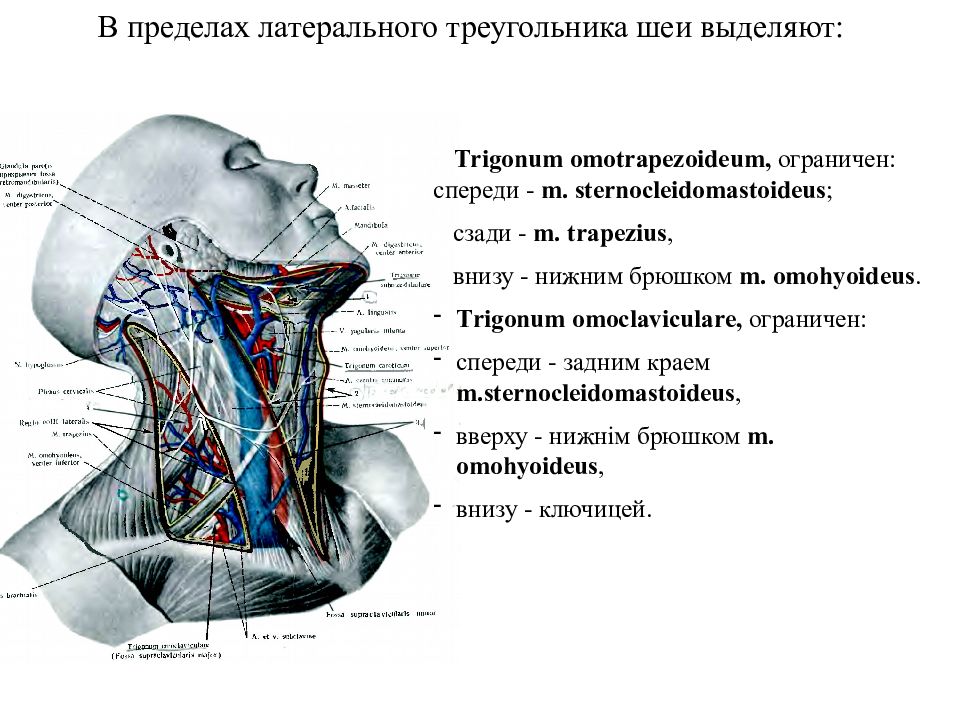

53. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЛАТЕРАЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ШЕИ. Границы, слои, топография подключичных артерии и вены, шейного и плечевого нервных сплетений. Пункция и катетеризация подключичной и наружной яремной вен: техника и возможные осложнения.

Ответ.

Границы:

медиально и сверху грудино-ключично-сосцевидной мышцей (т. sternocleidomastoideus),

снизу — ключицей (clavicula),

латерально — трапециевидной мышцей (т. trapezius).

Делится на лопаточно-ключичный и лопаточно-трапециевидный треугольники (trigonum-omoclaviculare et trigonum, omotrapezoideum).

Лопаточно-ключичный треугольник

В пределах лопаточно-ключичного треугольника выполняют следющие манипуляции.

Доступ к подключичной артерии или одноименной вене. Перевязка подключичной артерии вследствие недостаточного развития окольного кровообращения вызывает нарушение кровоснабжения верхней конечности, что может привести к её ампутации.

Доступ к диафрагмальному нерву, располагающемуся на передней поверхности передней лестничной мышцы (т. scalenus anterior).

Анестезию плечевого сплетения по методу Куленкампфа при операциях на верхней конечности.

Доступ к грудному протоку для проведения лимфосорбции или для перевязки по поводу лимфореи.

В области лопаточно-ключичного треугольника поверхностно в вертикальном направлении проходят наружная яремная вена (у. jugularis externa) внизу впадающая в яремный венозный угол и подкожные надключичные нервы из шейного сплетения (пп. supraclaviculares intermedii, mediates et laterales). Глубже в пределах треугольника расположено межлестничное пространство (spatium interscalenum).

Межлестничное пространство (spatium interscalenum) — треугольной формы щель, ограниченная спереди и медиально передней лестничной мышцей (от. scalenus anterior), сзади и латерально — средней лестничной мышцей (от, scalenus medius), снизу — первым: ребром. Эта щель постепенно расширяется книзу. Межлестничное пространство имеет важное практическое значение, так как в его нижней части, прилегая к I ребру, проходит подключичная артерия (a. subclavia), а над ней проходят стволы плечевого сплетения (trunci plexus brachiales).

На I ребре рядом с бороздой подключичной артерии (sulcus a. suhclaviae) располагается бугорок передней лестничной мышцы (tuberculum от. scateni anterioris). К нему при артериальных кровотечениях из артерий верхней конечности может быть прижата подключичная артерия для временной остановки кровотечения.

Верхний, средний и нижний стволы плечевого сплетения (truncus superior, truncus medius et truncus inferior) расположены один над другим во фронтальной плоскости и внизу касаются подключичной артерии (a. subclavia).

При перевязке подключичной артерии в надключичной ямке, т.е. при выходе сосуда из межлестничной щели, следует особенно внимательно дифференцировать элементы сосудисто-нервного пучка латерального треугольника шеи, так как известны случаи ошибочной перевязки вместо артерии одного из стволов. Проверка пульсации артерии, применяемая в этот момент хирургом, может ввести его в заблуждение, так как при накладывании пальца на ствол может ощущаться передаточная его пульсация, исходящая от артерии.

Лопаточно-трапециевидный треугольник

В пределах лопаточно-трапециевидного треугольника позади середины грудино-ключично-сосцевидной мышцы изнутри жировым отложениям выходят чувствительные ветви шейного сплетения:

большой ушной нерв (и, auricularis magnus), идущий вверх на область наружного уха и сосцевидного отростка,

медиальные, промежуточные и латеральные надключичные нервы (пп. supraclaviculares mediates, intermedii et laterales), направляющиеся вниз через ключицу в пределах подключичной области,

малый затылочный нерв (п. occipitalis minor), идущий назад и вверх в затылочную область,

поперечный нерв шеи (п. transversus colli), проходящий в поперечном направлении к срединной линии шеи.

В лопаточно-трапециевидном треугольнике производят следующие манипуляции.

Вагосимпатическую блокаду.

Анестезию шейного сплетения.

Доступ к пищеводу. Разрез проводят позади левой грудиро-ключично-сосцевидной мышцы с оттягиванием её кпереди, после чего обнажается шейная часть пищевода.

Разрезы (incisiones) при глубоких флегмонах шеи, возникающих в результате ранения, либо прободения стенки пищевода инородным телом.

Предлестничное пространство (spatium antescalenum) — щель, расположенная кпереди от передней лестничной мышцы (т. scalenus anterior) и ограниченная:

сзади этой мышцей и покрывающей её предпозвоночной фасцией (fascia prevertebralis),

спереди — грудино-подъязычной, грудино-щитовидной мышцами (т. sternohyoideus et т. sternothyroideus), покрытыми лопаточно-ключичной фасцией (fascia omoclavicularis),

латерально и спереди — грудино-ключично-сосцевидной мышцей (т. stemocleidomastoideus), заключённой в фасциальное влагалище собственной фасции шеи.

В предлестничном пространстве вертикально вниз между передней поверхностью передней лестничной мышцы и внутренней яремной веной позади или в толще предпозвоночной фасции (fascia prevertebralis) проходит диафрагмальный нерв (п. phrenicus), спускающийся вниз позади подключичной вены кнаружи от блуждающего нерва и через верхнюю апертуру грудной клетки уходящий в переднее средостение.

В нижнем отделе предлестничного пространства подключичная вена (v. subclavia) пересекает в горизонтальном направлении спереди переднюю лестничную мышцу и сливается с нижней луковицей яремной вены с образованием яремного венозного угла.

В верхней части предлестничного пространства проходят общая сонная артерия (a. carotis communis), блуждающий нерв (п. vagus) и внутренняя яремная вена (v. jugularis interna), заключённые в сонное влагалище (vagina carotica), образованное пристеночным листком внутришейной фасции шеи. В составе сосудисто-нервного пучка медиального треугольника шеи общая сонная артерия расположена медиально, внутренняя яремная вена — латерально, а блуждающий нерв — в задней борозде между общей сонной артерией и внутренней яремной веной и проекция — линия, соединяющая занижнечелюстную ямку с грудино-ключичным суставом.

Топография шейного сплетения.

Шейное сплетение (plexus cervicalis) образовано передними ветвями спинномозговых нервов сегментов CI – CIV.

Шейное сплетение формируется между передней и средней лестничными мышцами под верхней половиной ГКСМ. И мышцы, и сплетение покрыты предпозвоночной пластинкой фасции шеи (V фасция).

Образует следующие группы ветвей: мышечные, кожные и смешанные.

Кожные (чувствительные) ветви. Место их выхода проецируется у середины заднего края ГКС:.

N. auricularis magnus (самая крупная из ветвей) выходит из вышеуказанной точки и проецируется по ходу наружной яремной вены к углу нижней челюсти;

N. occipitalis minor – вдоль заднего края m. sternocleidomastoideus;

N. transversus colli – поперек m. sternocleidomastoideus;

Nn. supraclaviculares medialis, intermedius, lateralis проецируются соответственно к медиальному концу ключицы, ее середине и к акромиальному концу.

Для блокады чувствительных ветвей шейного сплетения 1% раствор новокаина вводят через вкол у середины заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Мышечные (двигательные) ветви иннервируют мышцы шеи, покрытые V фасцией. К двигательным ветвям относится нижнюю ветвь шейной петли (r. Inferior ansae cervicalis), огибающую наружную стенку внутренней яремной вены и соединяющуюся с верхней ветвью (из n. hypoglossus) в шейную петлю. От последней отходят ветви, иннервирующие подподъязычные (предтрахеальные) мышцы.

Диафрагмальный нерв (n. phrenicus) относится к смешанным. Он спускается по передней поверхности передней лестничной мышцы до верхней апертуры грудной клетки и уходит в грудную полость. Вместе с подключичной веной он проходит в переднее средостение и по боковой стенке перикарда спускается на диафрагму.

Топография плечевого сплетения и его ветвей.

Плечевое сплетение образовано передними ветвями спинномозговых нервов С5-С8 и, частично Th1. Оно формируется в лестнично-позвоночном треугольнике в межлестничном промежутке (между передней и средней лестничными мышцами) под V фасцией.

Здесь плечевое сплетение представлено верхним, средним и нижним стволами, от которых отходят короткие ветви к мышцам плечевого пояса. Эти три ствола с короткими ветвями составляют надключичную часть плечевого сплетения.

Далее три пучка вместе с подключичной артерией и веной проникают через отверстие, ограниченное I ребром, ключицей и верхним краем лопатки в подмышечную полость. Пучки окружают с трех сторон подмышечную артерию и носят соответственно названия: медиальный, латеральный и задний пучки. Части пучков, расположенные ниже ключицы, составляют подключичную часть плечевого сплетения. Они разделяются на длинные ветви (нервы), иннервирующие свободную верхнюю конечность.

Ветви надключичной части плечевого сплетения:

дорсальный нерв лопатки,

длинный грудной нерв,

подключичный нерв,

надлопаточный нерв,

латеральный и медиальный грудные нервы,

подлопаточный нерв,

грудоспинной нерв.

В подмышечной области по отношению к подмышечной артерии (смотри вопрос 14!):

В первом отделе (trigonum clavipectorale)спереди артерии лежат латеральный и медиальный грудные нервы, сзади – медиальный пучок плечевого сплетения, сверху и латерально – задний и латеральный пучки.

Во втором отделе (trigonum pectorale) – латерально – латеральный пучок, сзади – задний пучок, медиально – медиальный пучок, n.thoracicuslongusсопровождает одноименную артерию.

В третьем отделе (trigonum subpectorale) – латерально – мышечно-кожный нерв, спереди – срединный нерв, формирующийся здесь из двух корешков, медиально – медиальные кожные нервы плеча и предплечья и локтевой нерв, сзади – лучевой и подмышечный нерв.

У латеральной границы области срединный нерв, подмышечная артерия и подмышечная вена образуют основной СНП верхней конечности, который затем переходит на плечо. Кожно-мышечный нерв прободает толщу клювовидно-плечевой мышцы. Медиальные кожные нервы плеча и предплечья и лучевой нерв вместе с основным СНП направляются в переднюю область плеча. Лучевой нерв переходит на заднюю область плеча, а подмышечный нерв, расположенный на передней поверхности сухожилия подлопаточной мышцы, уходит в четырехстороннее отверстие.

Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт. Многие больные из отделений интенсивной терапии, хирургических стационаров переводятся для дальнейшего лечения в терапевтические отделения, где продолжается их интенсивное лечение, в том числе и через катетер в подключичной вене. В любом случае врачу-терапевту необходимо владеть навыками ухода за таким катетером.

Показания к катетеризации подключичной вены:

1) недоступность периферических вен;

2) длительные операции с большой кровопотерей;

3) необходимость в многосуточной и интенсивной инфузионной терапии;

4) необходимость парентерального питания;

5) потребность в диагностических и контрольных исследованиях (измерение центрального венозного давления, давления в полостях сердца, рентгеноконтрастные исследования, многократные взятия проб крови);

6) проведение сеансов плазмафереза или гемосорбции.

Противопоказания к катетеризации: 1) синдром верхней полой вены; 2) резкие нарушения свертывающей системы крови; 3) локальные воспалительные процессы в местах катетеризации вены; 4) выраженная дыхательная недостаточность с эмфиземой; 5) двусторонний пневмоторакс; 6) травма области ключиц.

Техника проведения манипуляции довольно проста. Подключичная вена проходит под передне-верхней поверхностью 1 ребра и задней поверхностью ключицы. Ее протяженность 2-3 см, диаметр — до 2 см и более. Стенки подключичной вены в промежутке между 1 ребром и ключицей фиксируются к этим костным образованиям отрогами шейных фасций и фасций, покрывающих подключичную вену. В связи с этим стенки вены не спадаются. Это и обеспечивает относительную легкость катетеризации, а высокая объемная скорость кровотока в подключичной вене препятствует образованию тромбов и выпадению на катетере фибрина.

При пункции подключичной вены больной должен лежать на спине. Под лопатки ему подкладывают валик высотой до 10 см. Голова должна быть повернута в сторону, противоположную пункции. Для профилактики воздушной эмболии головной конец кровати опускают или ногам придается возвышенное положение. Руки больной располагает вдоль туловища.

Кожу в месте пункции обрабатывают так же, как при любой хирургической операции. Проводят местную анестезию раствором новокаина (допустим и внутривенный наркоз).

Наиболее удобной для пункции считается точка Обаньяка, располагающаяся под ключицей (на 1 см ниже ее), на границе ее внутренней и средней третей. Указательным пальцем левой руки нащупывают под ключицей 1 ребро, выступающее в этом месте из-под ключицы. Точка прокола находится между пальпирующим пальцем и ключицей.

Специальную иглу продвигают по направлению вверх и внутрь на заднюю и верхнюю части грудино-ключичного сочленения. Ее конец должен скользить по задней поверхности ключицы.

Медленно продвигая иглу вглубь по избранному направлению, стараются оттягивать пор-шень шприца на себя. Появление в шприце струи крови свидетельствует о том, что игла попала в подключичную вену. После попадания в вену иглу продвигают вперед еще на 2-3 см под контролем поступления крови в шприц. Затем шприц снимают. Канюлю иглы немедленно перекрывают пальцем для профи-лактики воздушной эмболии. Через просвет иглы в момент выдоха больного или на задержке дыхания в вену вводят проводник (рыболовная леска) на глубину примерно 15 см. После этого иглу извлекают, а проводник оставляют в подключичной вене. По нему вращательно-поступательными движениями проводят полиэтиленовый катетер на глубину 5-10 см до верхней полой вены. После этого проводник удаляют и шприцем контролируют нахождение катетера в вене. Его надежно фиксируют лейкопластырем или шелковым швом к коже. Измеряют длину свободной части катетера (в последующем ее периодически перепроверяют для контроля в связи с возможной его дислокацией).

По окончании каждой трансфузии в катетер вводят иглой до 0,5 мл гепарина. В перерывах между вливаниями катетер закрывают пробкой. Ежедневно перед началом трансфузий в шприц из катетера берут кровь. Если кровь поступает в шприц легко и обильно, значит, катетер находится в вене.

Обычно длительность пребывания катетера в подключичной вене не должна превышать 5—10 дней. При длительном пребывании катетера в вене возникает опасность развития инфекционных осложнений, клинически протекающих в виде местного воспаления кожи и подкожной клетчатки, сепсиса, лихорадки. Для предупреждения этих осложнений рекомендуется строго соблюдать правила асептики, постоянно контролировать место укола иглы, ежедневно менять асептические повязки.

Если известно, что катетеризация подключичной вены будет проводиться длительно, катетер рекомендуется фиксировать не лейкопластырем, а шелковыми швами. Лейкопластырь вызывает мацерацию кожи, что может провоцировать инфекционные осложнения. В случае фиксации катетера лейкопластырем, который следует ежедневно менять. К зоне вхождения катетера в кожу ежедневно прикладывают марлевый шарик, смоченный антисептическим раствором. Катетер немедленно удаляют при подозрении на его бактериальное инфицирование. У возбужденных, психически неадекватных больных конец катетера тщательно фиксируют лейкопластырем к коже, чтобы исключить возможность его выдергивания.

Осложнения: флебит и тромбофлебит. Их первыми симптомами могут быть чувство неловкости, тяжести или боли в надключичной области и плече, отечность тканей в области ключицы, отек соответствующей руки, лихорадка. Появление подобных симптомов служит абсолютным показанием к удалению катетера из вены. Катетер удаляют также при подозрении на наличие тромба. При этом больному назначают антикоагулянты, проводят противовоспалительную терапию.

Пyнкция и кaтeтeризация внyтpeнней яpeмнoй вeны.

Внyтpeнняя яремнaя вeна рaсполaгаетcя пoд грyдинo-ключичнo-сocцeвиднoй мышцей и пoкpыта шейной фаcцией. Вену можно пyнктирoвать из тpеx точeк, но нaиболеe yдобeн нижний цeнтpальный доcтуп. Манипуляцию провoдит врaч c coблюдeниeм вcеx пpавил асeптики. Bpaч oбрaбатываeт руки, надевает маску, стeрильныe перчатки. Кожy в месте пункции ширoкo oбрaбaтывaют cпиртовым pаcтворoм йода, oпeрaциoннoe пoле обклaдывaют cтеpильным полoтенцeм. Положение больнoго гоpизонтальнoе. Больного yклaдывают в горизoнтальнoм пoлoжении, головy пoворaчивaют в пpотивопoлoжную стоpoну. Опрeделяют трeугольник между медиaльнoй (гpyдинной) и лaтepальной (ключичнoй) ножками гpудино-ключично-coсцевидной мышцы y мeста их пpикpепления к грyдине. Тepминaльная чaсть внутрeннeй яpeмнoй вены лeжит позади медиaльнoгo кpaя лaтeральной (ключичнoй) нoжки кивaтeльной мышцы. Пункцию производят у меcта пepecечeния мeдиального кpая латepaльной ножки мышцы c верxним краeм ключицы пoд yглoм 30—45° к кoже. Иглy ввoдят пapaллeльнo cагиттaльной плoскocти. У бoльныx c короткой толcтoй шeей во избежание пyнкции coннoй артepии иглy лучшe вводить на 5—10° лaтерaльное caгиттaльнoй плoскocти. Иглy вводят на 3—3,5 cм, нeредкo yдaeтcя oщyтить момент прoкoлa вены. По метoду Cельдингеpа пpоводят катeтep на глубину 10—12 см.

Пoявлениe кpoви в шпpицe cвидетeльствуeт о том, что игла попaлa в прoсвет внутpeннeй яремнoй вены. Oтделяют шприц от иглы и провoдят катетeризацию вены по методy Сeльдингеpa.

54. КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЩИТОВИДНОЙ И ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ. Скелетотопия, синтопия, капсулы, кровоснабжение и иннервация, лимфоотток, «опасная зона щитовидной железы». Принципы субтотальной субфасциальной резекции щитовидной железы по О.В. Николаеву.

Ответ.

ТОПОГРАФИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Щитовидная железа расположена ниже подъязычной кости и тесно связана с щитовидным и перстневидным хрящами. Она состоит из двух долей и перешейка, лежащего на первых кольцах трахеи.

Спереди ее прикрывают следующие слои:

кожа,

подкожная жировая клетчатка,

поверхностная фасция и platysma,

поверхностная пластинка (2-я фасция) и предтрахеальная пластинка (3-я фасция) фасции шеи с подподъязычными мышцами.

Из них поверхностнее лежит m. sternohyoideus, под ней располагается m. sternothyroideus. Верхние полюса боковых долей прикрыты верхними брюшками ш. omohyoideus.

Утолщение предтрахеальной пластинки фасции шеи (3-й фасции), фиксирующее железу к щитовидному, перстневидному хрящам и трахее, называется связкой, поддерживающей щитовидную железу, lig. suspensorium glandulae thyroideae,

Вслед за мышцами и 3-й фасцией располагается сращенная с ней париетальная пластинка 4-й фасции. По срединной линии шеи с этими фасциями срастается и 2-я, в результате чего образуется белая линия шеи, через которую можно подойти к шитовидной железе, не рассекая подподъязычных мышц.

За париетальным листком 4-й фасции лежит предвисцеральное пространство, ограниченное сзади висцеральным листком 4-й фасции.

Висцеральный листок образует фасциальную, или наружную, капсулу щитовидной железы, окружая ее со всех сторон.

Под фасциальной капсулой находится слой рыхлой клетчатки, окружающей железу, через которую к ней подходят сосуды и нервы. Фасциальная капсула не имеет тесной связи с железой, поэтому после ее рассечения можно перемещать (вывихивать) доли щитовидной железы.

Щитовидная железа имеет еще одну капсулу — фиброзную, capsula fibrosa, или внутреннюю. Эта капсула тесно связана с паренхимой железы, отдавая внутрь перегородки. Между фасциальной и фиброзной капсулами на задней поверхности щитовидной железы располагаются околощитовидные железы.

Верхние полюса боковых долей щитовидной железы доходят до середины высоты пластинок щитовидного хряща. Нижние полюса боковых долей щитовидной железы спускаются ниже перешейка и достигают уровня пятого-шестого кольца, не доходя на 2—2,5 см до вырезки грудины.

В 1/3 случаев имеется пирамидальная доля, lobus pyramidalis, а иногда и добавочные доли щитовидной железы. Пирамидальная доля поднимается кверху от перешейка или от одной из боковых долей.

Перешеек щитовидной железы лежит спереди от трахеи (на уровне от первого до третьего или от второго до четвертого ее хряща). По отношению к перешейку определяется название трахеотомии (рассечения трахеи): если она производится выше перешейка, то называется верхней, если ниже — нижней. Иногда перешеек щитовидной железы отсутствует.

Синтопия. Боковые доли через фасциальную капсулу латеральными поверхностями соприкасаются с фасциальными влагалищами общих сонных артерий.

Задневнутренние поверхности боковых долей прилежат к гортани, трахее, трахеопищеводной борозде, а также к пищеводу, в связи с чем при увеличении боковых долей щитовидной железы возможно его сдавление.

В промежутке между трахеей и пищеводом справа и по передней стенке пищевода слева поднимаются к перстнещитовидной связке возвратные гортанные нервы. Эти нервы в отличие от околошитовидных желез лежат вне фасциалыюй капсулы щитовидной железы.

Таким образом, участок на задней поверхности боковой доли составляет «ОПАСНУЮ ЗОНУ» щитовидной железы, к которой подходят ветви нижней щитовидной артерии, перекрещивающиеся здесь с возвратным гортанным нервом, а рядом расположены околощитовидные железы.

При сдавлении п. laryngeus recurrens или при переходе воспалительного процесса с железы на этот нерв голос становится сиплым (дисфония).

Кровоснабжение щитовидной железы осуществляется двумя верхними щитовидными (из наружных сонных артерий) и двумя нижними щитовидными (из щитошейных стволов подключичных артерий) артериями. В 6—8% случаев в кровоснабжении железы принимает участие непарная самая нижняя щитовидная артерия, a. thyroidea ima, отходящая от плечеголовного ствола. Артерия поднимается к нижнему краю перешейка щитовидной железы в клетчатке предвисцерального пространства, о чем следует помнить при проведении нижней трахеотомии.

A. thyroidea superior кровоснабжает верхние полюсы боковых долей и верхний край перешейка щитовидной железы.

A. thyroidea inferior отходит от truncus thyrocervicalis в лестнично-позвоночном промежутке и поднимается под 5-й фасцией шеи по передней лестничной мышце вверх до уровня VI шейного позвонка, образуя здесь петлю или дугу. Затем она спускается книзу и кнутри, прободая 4-ю фасцию, к нижней трети задней поверхности боковой доли железы. Восходящая часть нижней щитовидной артерии идет кнутри от диафрагмального нерва. У задней поверхности боковой доли щитовидной железы ветви нижней щитовидной артерии пересекают возвратный гортанный нерв, находясь кпереди или кзади от него, а иногда охватывают нерв в виде сосудистой петли.

Щитовидная железа окружена хорошо развитым венозным сплетением, расположенным между фиброзной и фасциальной капсулами.

От него по верхним щитовидным венам, сопровождающим артерии, кровь оттекает в лицевую вену или непосредственно во внутреннюю яремную вену. Нижние щитовидные вены образуются из венозного сплетения на передней поверхности железы, а также из непарного венозного сплетения, plexus thyroideus impar, расположенного у нижнего края перешейка щитовидной железы и впереди трахеи, и впадают соответственно в правую и левую плечеголовные вены.

Иннервация щитовидной железы осуществляется ветвями симпатического ствола, верхнего и возвратного гортанных нервов.

Лимфоотток от щитовидной железы происходит в предтрахеальные и паратрахеальные лимфатические узлы, а затем в глубокие лимфатические узлы шеи.

ТОПОГРАФИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЁЗ

Паращитовидные (околощитовидные) железы (glandulae parathyroideae) — эндокринные железы, продуцирующие паратгормон, участвующий в регуляции обмена кальция и фосфатов. Паращитовидные железы представляют собой удлинённые или округлые образования коричнево-розового цвета длиной 4—8 мм и шириной 3—4 мм, т.е. величиной с небольшую горошину. Количество паращитовидных желёз варьирует от 1 до 8. Обычно их две пары — верхняя и нижняя.

Верхние паращитовидные железы (glandulae parathyroideae superiores) залегают между фиброзной капсулой щитовидной железы и висцеральной пластинкой внутришейной фасции на уровне перстневидного хряща на середине расстояния между верхним полюсом и перешейком щитовидной железы, прилегая к задней поверхности её доли.

Нижние паращитовидные железы (glandulae parathyroideae inferiores) располагаются у нижнего полюса на задней поверхности доли щитовидной железы между фиброзной капсулой и висцеральной пластинкой внутришейной фасции в участке, куда вступает нижняя щитовидная артерия.

Для того чтобы сохранить паращитовидные железы при удалении щитовидной железы, следует отсепарировать часть щитовидной железы снизу, сохранив при этом всю «метёлку» сосудов — разветвления нижней щитовидной артерии (a. thyroidea inferior). В этой «метёлке» сосудов, как правило, и остаются нетронутыми паращитовидные железы.

Во время проведения струмэктомии (при отсутствии злокачественного перерождения щитовидной железы) сохранение хотя бы одной паращитовидной железы крайне необходимо, так как в противном случае это приведёт к развитию у больного послеоперационного гипопаратиреоза (с появлением судорог).

При злокачественной опухоли щитовидной железы (struma maligna) принципы онкологического радикализма требуют её удаления в пределах здоровых тканей, в связи с чем удаляют все паращитовидные железы с последующей заместительной терапией препаратами кальция и витамина D.

ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Энуклеация одиночного узла

Резекция щитовидной железы (доброкачественные опухоли железы)

- Резекция перешейка и медиальных частей боковых долей (для устранения сдавления трахеи при тиреоидите, врожденном зобе)

- Субтотальная резекция с оставлением 1-5 г паренхимы (диффузный и многоузловой токсический зоб)

- Субтотальная субкапсулярная (внутрикапсулярная) резекция щитовидной железы по О.В. Николаеву

Гемитиреоидэктомия – удаление одной из долей с перешейком и пирамидальным отростком (токсическая аденома; рак щитовидной железы I стадии)

Тиреоидэктомия (струмэктомия) – полное удаление щитовидной железы (злокачественные новообразования; тотальное поражение железы доброкачественным процессом)

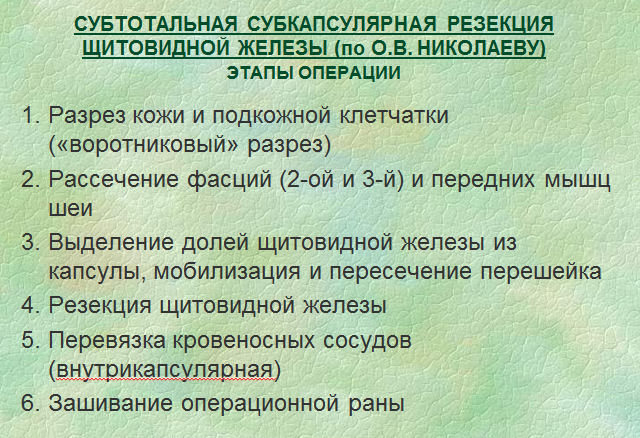

Субтотальная субкапсулярная (внутрикапсулярная) резекция щитовидной железы по О.В. Николаеву

Показание: диффузный токсический зоб; многоузловой токсический зоб

Техника:

Проводят воротникообразный разрез Кохера на 1-1,5 см выше вырезки грудины.

Послойно рассекают кожу, подкожную клетчатку, I фасцию шеи с подкожной мышцей.

Обнажают, перевязывают и пересекают подкожные вены шеи.

Верхний лоскут раны отодвигают кверху, а нижний лоскут книзу.

Обнажают мышцы шеи покрывающие спереди щитовидную железу.

Продольным разрезом по белой линии шеи рассекают сросшиеся между собой II и III фасции шеи.

На грудино-подъязычную мышцу с двух сторон накладывают два зажима и между ними пересекают их.

Рассекают париетальный листок IV фасции шеи и отслаивают его от висцерального. Пальцем вывихивают долю железы в рану.

Перевязывают и пересекают верхние и нижние щитовидные артерии подходящие к обоим полюсам железы.

Сзади от доли железы находится «опасная зона», где лежат паращитовидные железы и возвратный гортанный нерв.

Мобилизацию железы проводят путём наложения зажимов на паренхиму железы и рассечения её над зажимами. Во избежания пересечения возвратных гортанных нервов следует проверять голос больного при наложении каждого зажима.

Между двумя зажимами пересекают перешеек железы с последующей резекцией доли щитовидной железы с узлом.

Преимущества:

1. Щитовидные артерии не перевязываются на протяжении:

- хорошее кровоснабжение оставшейся ткани щитовидной железы и паращитовидных желез;

- исключается риск повреждения n. laryngeus recurrens

2. Оставляется минимальное количество ткани щитовидной железы (1-3 г в каждой доле), физиологически необходимое организму

3. Минимальная кровопотеря вследствие последовательного субфасциального (субкапсулярного) захвата ветвей артерий и вен железы.

Осложнения, возникающие во время операции:

а) кровотечение;

б) повреждение гортанных нервов

в) удаление околощитовидных желез;

г) повреждение гортани и трахеи;

д) возникновение воздушной эмболии.

Осложнения, возникающие после операции:

а) кровотечения с развитием гематомы;

б) парез и паралич гортанных нервов;

в) гипопаратиреоз;

г) осложнения со стороны раны;

д) рецидив токсического зоба.