- •1. Основные достижения научной и практической психиатрии в хх веке. Принципы современной классификации психических расстройств.

- •2. Основные этапы и направления развития психиатрии. Основные принципы оказания психиатрической помощи в рф на современном этапе.

- •Эмпирический (до конца 18 века)

- •Феномено-логический (до конца 19 века)

- •Нозологичекий (20 век)

- •3. Организация психиатрической помощи в России. Основные показатели психического здоровья населения Краснодарского края.

- •4. Понятие здоровья, нормы и патологии в психиатрии. Факторы риска возникновения психических заболеваний.

- •5. Добровольная и недобровольная психиатрическая помощь. Правила психиатрического освидетельствования, госпитализации в психиатрический стационар, помещения на диспансерный учет. Этика в психиатрии.

- •8. Организация психиатрической помощи в России, амбулаторная и стационарная помощь. Основные положения Закона «о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

- •9. Психические расстройства, являющиеся причиной социально опасного поведения больных. Судебно-психиатрическая экспертиза, понятие вменяемости и невменяемости.

- •10. Суицидальное поведение при психических заболеваниях. Тактика врача, методы профилактики.

- •11. Тактика врача в случае двигательного возбуждения и агрессивного поведения. Заболевания, при которых наблюдается возбуждение и агрессивное поведение.

- •12. Общественно-опасные действия психических больных и применяемые к ним принудительные меры медицинского характера.

- •13. Понятие, предмет и задачи судебной психиатрии.

- •14. Психопатологические симптомы и синдромы. Понятие психоза.

- •15. Продуктивная и негативная симптоматика в психиатрии. Диагностическое и прогностическое значение.

- •16. Основные виды биологической терапии психических заболеваний. Основные группы психофармакологических веществ, применяемых в психиатрии, спектр их терапевтической активности.

- •18. Факторы, ограничивающие применение психофармакотерапии: типичные побочные эффекты, формирование зависимости, возможность длительного применения различных классов препаратов.

- •20. Психофармакотерапия в психиатрии: антидепрессанты. Основные классы, спектр терапевтической активности, показания, побочные действия, противопоказания.

- •21. Психофармакотерапия в психиатрии: анксиолитические средства. Классификация по химическому строению. Спектр терапевтической активности, показания, побочные действия, противопоказания.

- •22. Психофармакотерапия в психиатрии: ноотропные средства. Терапевтический диапазон, показания, побочные действия, противопоказания.

- •23. Психофармакотерапия в психиатрии: нормотимические средства. Спектр терапевтической активности, показания, побочные действия, противопоказания.

- •24. Психофармакотерапия в психиатрии: противосудорожные средства. Классификация по химическому строению. Показания, побочные действия, противопоказания.

- •25. Понятие нейролептического синдрома. Клинические проявления, виды дискинезий. Методы терапии, профилактика возникновения.

- •26 Психогигиена и психопрофилактика: определение, задачи, значение.

- •27. Расстройства ощущений и восприятия и их диагностическое значение.

- •28. Дереализация и деперсонализация, болезни, при которых они наблюдаются.

- •29. Клинические варианты галлюцинаций, их диагностическое значение. Объективные признаки наличия галлюцинаций.

- •30. Нарушения ассоциативной деятельности: количественные и качественные расстройства процесса мышления. Основные симптомы, их диагностическое значение.

- •32. Навязчивые состояния: определение, разновидности, диагностическое значение. Отличие навязчивостей от бреда и их возрастные особенности.

- •33. Основные бредовые синдромы: динамика, диагностическое значение, социально опасное поведение больных.

- •34. Синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо. Примеры различных видов автоматизмов. Диагностическое значение.

- •35. Расстройства внимания и памяти: основные виды, их диагностическое значение. Заболевания, при которых наблюдаются синдромы нарушения внимания и памяти.

- •36. Корсаковский синдром: определение, психопатологическое содержание, диагностическое значение, прогноз.

- •38. Умственная отсталость (олигофрения): определение, причины возникновения, степени. Проблема раннего выявления и социальной адаптации.

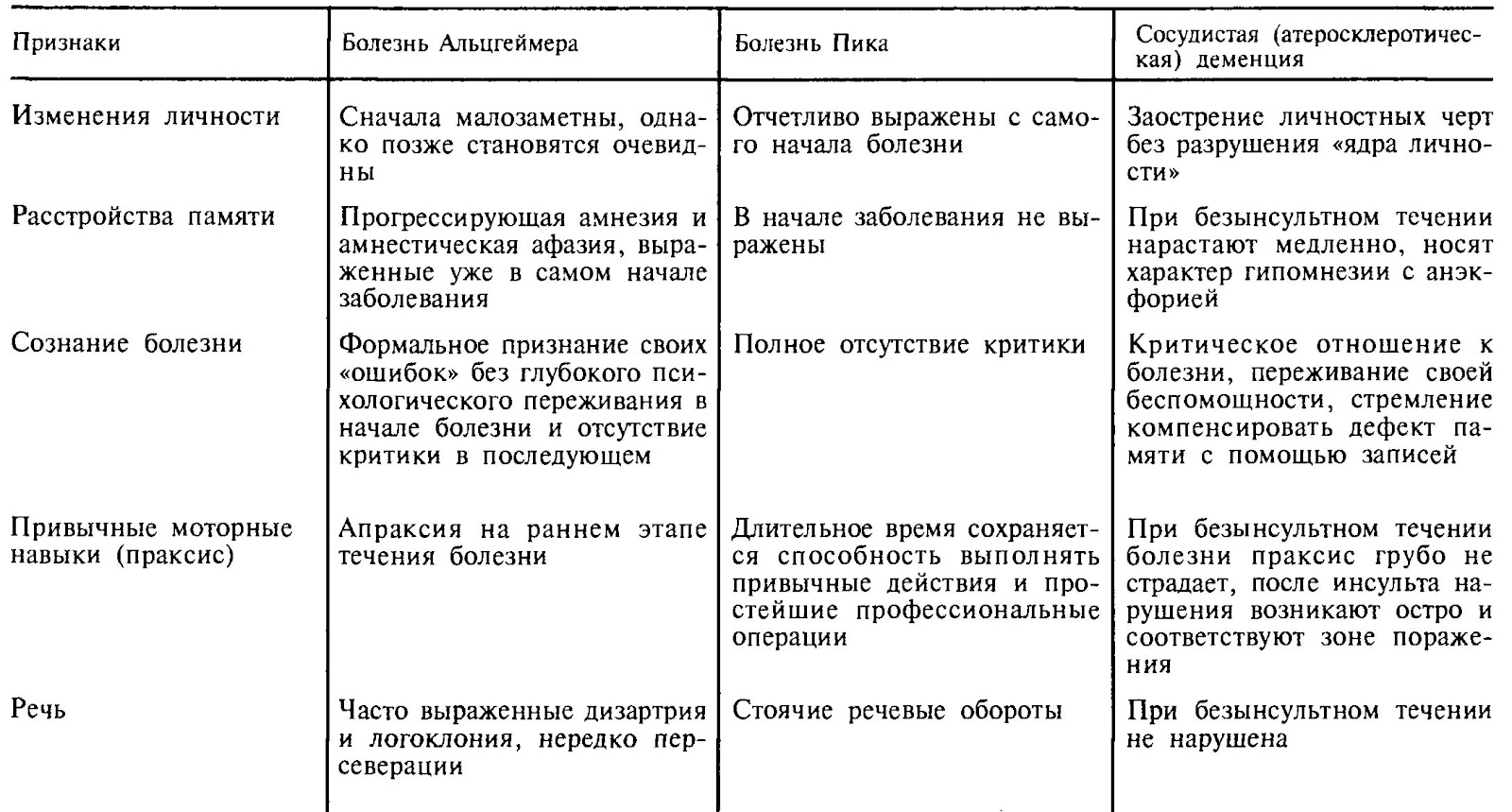

- •39. Деменция: определение. Клинические варианты приобретенного слабоумия, их дифференциально-диагностическое значение.

- •40. Эмоциональные расстройства в клинике психических заболеваний. Основные симптомы и синдромы, их диагностическое значение. Патологический аффект.

- •41. Синдромы аффективных расстройств: депрессивный, маниакальный, апатикоабулический. Их определение, структура и диагностическое значение.

- •42. Формы двигательного возбуждения. Заболевания, при которых они встречаются. Тактика врача, методы купирования.

- •43. Расстройства воли и влечений, их диагностическое значение. Социально-опасное поведение лиц с расстройствами влечений. Апатико-абулический синдром.

- •44. Кататонический синдром: основные симптомы, диагностическое значение. Отличия кататонического возбуждения от маниакального и кататонического ступора от депрессивного.

- •45. Критерии к.Ясперса для диагностики состояний расстроенного сознания. Синдромы нарушения, выключения сознания, их связь с различными психическими и соматическими заболеваниями.

- •46. Синдромы помрачения сознания: типичные проявления, динамика, диагностическое значение. Социально-опасное поведение лиц с помрачением сознания.

- •47. Пароксизмальные явления: припадки эпилептические, истерические, диэнцефальные, эпилептический статус, особые состояния сознания. Их диагностическое значение.

- •48. Большой судорожный припадок. Клиническая характеристика. Заболевания, при которых он встречается. Отличия от истерического припадка.

- •49. Клинические варианты малых припадков : клиническое описание, нозоологическая принадлежность, диагностическое значение.

- •Малые припадки:

- •Абсансы

- •Пропульсивные

- •Ретроопульсивые

- •Миокклонические

- •Атомические

- •Психосенсорные

- •Психомоторные

- •Адверсивные локальные

- •50. Изменение личности при шизофрении, эпилепсии, органических заболеваниях, алкоголизме. Возможности коррекции и реабилитации.

- •51. Соматические расстройства как симптомы психических заболеваний . Клиника маскированной депрессии

- •Маскированная депрессия

- •52. Нарушение физиологических функций( сна, аппетита , сексуальных функций) как проявление психических расстройств. Лечение

- •Расстройство сна

- •Расстройство сексуальных функций

- •53. Ипохондрический синдром. Понятие бредовой, сверхценной и обсессивной формы ипохондрии. Связь ипохондрии с сенестопатиями. Дифференциальный диагноз с соматическими заболеваниями.

- •54. Синдром дисморфании. Нервная анорексия как пример. Диагностическое значение, тактика врача

- •55. Астенический синдром

- •56. Шизофрения: определение, классификация форм и типов течения по а. В. Снежевскому. Основные диагностические признаки, варианты исходов

- •Непрерывный тип

- •Приступообразный- прогредиентный

- •Рекуррентный

- •Простая шизофрения

- •57. Шизофрения: определение, классификация по мкб 10. Ранние признаки заболевания

- •60. Исход шизофрении. Понятие шизофренического дефекта. Методы и принципы реадаптации и реабилитации больных. Показания для направления на мсэ

- •61. Дифференциальная диагностика бредовых расстройств. Отличия шизофрении от органических заболеваний, психогений и аффективных психозов.

- •62. Методы терапии шизофрении…

- •63. Биполярное аффективное расстройств: определение, критерии диагностики, основные закономерности течения, клинические варианты, прогноз

- •64. Дифференциальная диагностика при аффективных психозах...

- •65. Расстройства настроения: рекуррентное аффективное расстройство, циклотимия, дистимия. Клиника, лечение, прогноз

- •66. Бредовые и аффективные психозы, возникающие в пожилом возрасте( инволюционная меланхолия и инволюционный параноид) Терапия, прогноз.

- •66 Общие проявления различных органических заболеваний головного мозга. Понятие психоорганического синдрома. Значение параклинических методов в установлении точного диагноза.

- •68. Органическое эмоционально лабильное расстройство, органическое расстройство личности . Критерии диагностики, принципы терапии

- •69. Атрофические заболевания головного мозга. Клинические проявления, прогноз. Дифференциальный диагноз с атеросклеротическим слабоумием и опухолями

- •70. Сосудистые заболевания головного мозга. Дифференциальный диагноз с атрофическими заболеваниями головного мозга. Терапия

- •72. Болезнь Крейтца-Якоба, психические нарушения при вич-инфекции

- •73.Психические расстройства при внутричерепных опухолях.Ранние признаки,методы диагностики.Дифференциальный диагноз с атрофическими заболеваниями и др.Объемными процессами головного мозга.

- •75. Соматические заболевания как причина психогенных и экзогенных психических расстройств, наиболее часто встречающиеся синдромы. Психические нарушения при эндокринопатиях.

- •76. Психические расстройства у больных эпилепсией. Клиника эпилептических психозов, дифференциальная диагностика, прогноз.

- •1.Эпилептические расстройства настроения

- •2. Сумеречное помрачение сознания

- •3. Эпилептические психозы:

- •4. Перманентные (постоянные) психические расстройства при эпилепсии

- •77. Клиника генерализованного эпилептического припадка. Психические эквиваленты припадков: классификация, диагностическое и прогностическое значение.

- •78. Клиника эпилептического слабоумия. Эпилептический статус.

- •79. Психогенные заболевания: общие критерии диагностики, систематика, течение, прогноз. Характеристика факторов, являющихся психотравмирующими для человека.

- •80. Реактивные психозы: определение, этиология и патогенез. Клинические формы и их типичные симптомы, течение, прогноз. Дифференциальная диагностика, лечение.

- •81. Невротические и соматоформные расстройства: классификация, условия возникновения, закономерности течения, прогноз.

- •82. Неврастения: этиология, клинические проявления, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз.

- •83. Диссоциативное (конверсионное расстройство). Условия возникновения, клинические проявления, их характеристика. Лечение, прогноз.

- •84. Обсессивно-компульсивные расстройства (невроз навязчивых состояний): этиология, предрасполагающие факторы, клинические проявления, лечение, прогноз.

- •86. Клинические варианты расстройств личности и поведения в зрелом возрасте (психопатий) по мкб -10. Критерии диагностики, особенности терапии.

- •87. Эпидемиология наркологических расстройств в рф. Состояние наркологической помощи в Краснодарском крае, основные статистические показатели.

- •88. Алкоголизм: терминология и классификация. Течение и прогноз. Диагностические критерии алкогольной зависимости по мкб -10.

- •89. Алкоголизм: определение, основные синдромы и их психопатологическая структура.

- •90. Симптомы и синдромы при алкоголизме. Виды влечения к алкоголю, классификация, симптоматология.

- •91. Клиника острой алкогольной интоксикации. Степени алкогольного опьянения.

- •92. Патологическое опьянение: определение, классификация, диагностика, судебнопсихиатрическая экспертиза.

- •94. Алкогольный абстинентный синдром (синдром отмены). Условия и причины его возникновения, основные виды.

- •95. Формы злоупотребления алкоголем: классификация, клинические проявления.

- •96. Изменения личности при алкоголизме. Классификация, динамика психопатологических личностных расстройств.

- •98. Классический алкогольный делирий. Симптоматика на различных стадиях развития психоза. Соматовегетативные проявления. Прогноз.

- •100. Алкогольный галлюциноз. Клинические проявления, дифференциальная диагностика с алкогольным делирием и галлюцинаторным синдромом при эндогениях.

- •101. Бредовые алкогольные психозы. Классификация, дифференциальная диагностика с другими формами бредовых расстройств.

- •102. Острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике. Психопатологические проявления. Неврологические нарушения.

- •103. Корсаковский синдром. Диагностические критерии, терапия, прогноз.

- •105. Основные принципы терапии алкоголизма. Задачи лечения на различных этапах. Конкретные терапевтические методы.

- •106. Алкогольная деградация личности. Сходство и отличие алкогольной деградации личности от психической деградации при других психических расстройствах.

- •107. Алкогольная зависимость у женщин. Особенности течения, прогноз.

- •108. Особенности течения алкогольной зависимости в подростково-юношеском возрасте. Роль наследственности, преморбидных особенностей, микросоциального окружения.

- •109. Возрастные аспекты алкогольной зависимости. Особенности течения алкогольной зависимости у пожилых. Варианты течения, характер ремиссий. Прогноз.

- •110. Соматические и неврологические нарушения при алкоголизме.

- •112. Основные принципы лечения алкогольной зависимости. Этапы лечебного процесса, их соотношение и место в общей системе лечения.

- •113. Немедикаментозные методы лечения алкоголизма, их виды. Показания, противопоказания.

- •114. Неотложная помощь в наркологии: интенсивная и реанимационная терапия тяжелой степени алкогольного опьянения и алкогольной комы.

- •1) Удаление не всосавшегося яда (алкоголя)

- •2) Обеспечение адекватного внешнего дыхания

- •3) Ускорение метаболизма алкоголя и восстановления функций цнс

- •115. Основные принципы и виды профилактики алкоголизма. Определение понятия, стратегии, психологические технологии.

- •116. Реабилитация в наркологии. Определение понятия, виды реабилитационных структур.

- •117. Наркомании: определение, основные критерии наркотического вещества и зависимости от психоактивных веществ (по мкб – 10).

- •118. Определение понятий: пав, злоупотребление, зависимость. Заболеваемость и болезненность наркоманиями в Краснодарском крае.

- •119. Классификация наркоманий. Этиология и патогенез (на примере опийной наркомании)

- •5. Снотворные

- •6 . Средства для наркоза

- •120. Опийная наркомания: острая интоксикация опиатами. Диагностика, клиника. Первая помощь при нарушении сознания с расстройством восприятия и коматозных состояниях.

- •121. Опийный абстинентный синдром: условия возникновения, динамика и психопатология, лечение.

- •6. Симптоматическая терапия:

- •122. Наркомании, вызванные употреблением каннабиноидов. Классификация, клинические проявления на различных стадиях, осложнения.

- •124. Токсикомании у подростков. Особенности клиники. Методы лечения и профилактики.

- •1. Истинная профилактика

- •2. Условная профилактика

- •125. Ятрогенные наркомании и токсикомании. Химические вещества и лекарственные средства, вызывающие зависимость. Методы профилактики и терапии.

- •126. Дифференциальная диагностика острых интоксикаций различных форм наркоманий (опий, кокаин, гашиш, барбитураты, транквилизаторы, психостимуляторы). Отличия от алкогольного опьянения.

- •Дифференциальная диагностика

- •Опьянения психоактивными веществами

- •(Жаргонное название может служить одним из диагностических критериев)

- •127. Основные направления медицинской психологии, основные методы исследования, связь с другими дисциплинами

- •6. Психокоррекция и психотерапия

- •128. Индивидуально-типологические свойства личности. Темперамент: типы, свойства.

- •3 Типа телосложения/тип темперамента:

- •129. Характер (понятие гармоничного характера, составляющие, акцентуации характера, клинические особенности).

- •1) Проявляются не всегда и не везде, а лишь в тех случаях, когда трудные жизненные ситуации предъявляют повышенные требования к «месту наименьшего сопротивления» в характере данного индивида;

- •2) Не препятствуют удовлетворительной социальной адаптации личности или нарушения адаптации носят временный, преходящий характер;

- •3) В определенных жизненных ситуациях могут даже способствовать социальной адаптации.

- •130. Акцентуации характера, поведение лиц с различными акцентуациями в медицинской практике.

- •131. Пути преодоления стресса, копинг-стратегии и механизмы психологической защиты. Адаптивное значение и роль в формировании психической и соматической патологии.

- •1) Нехватка внешних средств или внутренних способностей для достижения цели;

- •133. Понятие внутренней картины заболевания (влияние пола, возраста, профессии, особенностей темперамента, характера на тип реагирования на болезнь).

- •134. Адаптивные и дезадаптивные типы реагирования на болезнь.

- •135. Психосоматические заболевания. Личность как основа психосоматической патологии.

- •136. Психологическое консультирование (принципы, особенности, разновидности).

- •1) Компетентность, профессиональная и научная ответственность (Не навреди!)

- •2) Конфиденциальность, неразглашение или долг молчания консультанта по отношению к третьим лицам - важнейший принцип работы консультанта.

- •3) Исключение профессиональных злоупотреблений (информированность клиента)

- •4) Принцип «Не оценивать» (безоценочное отношение): считается одним из наиболее труднодостижимых в работе консультанта.

- •137. Психокоррекция (принципы, особенности, разновидности).

- •138. Психотерапия. Виды психотерапевтического воздействия, применяемые методы и средства. Показания и противопоказания.

- •139. Психотерапия. Основные директивные и недирективные методы. Показания к применению. Эффективность, преимущества и недостатки по сравнению с биологической терапией.

- •140. Понятия гармоничной и акцентированной личности, их отличие от психопатий и изменений личности вследствие прогредиентных психических заболеваний

68. Органическое эмоционально лабильное расстройство, органическое расстройство личности . Критерии диагностики, принципы терапии

Органическое расстройство личности (f07.0).

Клиника

Шесть и более месяцев отмечаются характерологические изменения, которые либо выражаются в целом в заострении преморбидных черт личности, либо в возникновении торпидности, вязкости, брадифрении (глишроидия). В эмоциональном фоне — либо непродуктивная эйфория (мория), либо дисфории. Часто на поздних этапах — эмоциональная лабильность или апатия. Порог аффекта низкий, и незначительный стимул может вызвать вспышку агрессии. В целом утрачивается контроль над импульсами и побуждениями. Отсутствует прогноз собственного поведения по отношению к окружающим, характерны подозрительность, паранойяльность. Высказывания стереотипны, характерны плоские и однообразные шутки. Хотя на первых этапах расстройства памяти не характерны, они могут прогрессировать, и в этом случае следует говорить о деменции.

Диагностика

Основана на выявлении основного заболевания и типичных эмоциональных, когнитивных и характерологических изменений. В дополнение к анамнестическим данным или другим свидетельствам болезни, повреждению или дисфункции головного мозга, достоверный диагноз требует присутствия 2 или более черт:

1) значительное снижение способности справляться с целенаправленной деятельностью;

2) эмоциональная лабильность (от эйфории к дисфории), иногда апатия;

3) выражения потребностей и влечений возникают без учета последствий или социальных условностей (антисоциальная направленность);

4) подозрительность или параноидные идеи (обычно отвлеченного содержания);

5) изменение темпа речевой продукции, вязкость и гиперграфия;

6) изменение сексуального поведения.

Терапия

Лечение основано на применении ноотропов (ноотропил, фенибут, глютаминовая кислота, энцефабол, аминалон) в сочетании с препаратами, способствующими контролю над импульсами: карбамазепин, литий (лития карбонат, контемнол, литинол), бета-блокаторы, малые дозы нейролептиков.

+Органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство (f06.6).

Клиника

Основой клиники является астенический синдром, который характеризуется: слабостью, гиперсензитивностью (гипеальгезией, гиперестезией, гиперакузией, часто фотобоязнью), головокружениями, снижением моторной активности, быстрой утомляемостью, раздражительностью, нарушением концентрации внимания, слезливостью.

Диагностика

Основана на выявлении в анамнезе вероятных причин эмоциональной лабильности.

Терапия

Заключается в приеме неспецифических стимуляторов (алоэ, женьшень, фибс, элеутерококк), ноотропов (ноотропил, фенибут, глютаминовая кислота, энцефабол, аминалон) в течение нескольких курсов витаминотерапии большими дозами, физиотерапии.

69. Атрофические заболевания головного мозга. Клинические проявления, прогноз. Дифференциальный диагноз с атеросклеротическим слабоумием и опухолями

К атрофическим процессам относят ряд эндогенно-органических заболеваний, основным проявлением которых бывает слабоумие: болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, деменция с тельцами Леви, хорея Гентингтона, болезнь Паркинсона и некоторые другие, более редкие нозологии. В большинстве случаев данные заболевания дебютируют в зрелом и пожилом возрасте без очевидной внешней причины.

Этиология по большей части неясна. Для некоторых заболеваний доказана ведущая роль наследственности. При патолого-анатомическом исследовании обнаруживают признаки очаговой или диффузной атрофии без явлений воспаления или выраженной сосудистой недостаточности. Особенности клинической картины зависят в первую очередь от локализации атрофии (см. раздел 1.3).

Болезнь Альцгеймера [G30, F00] - довольно распространенное эндогенное заболевание, начинающееся в предстарческом или старческом возрасте, выражающееся в диффузной первичной атрофии коры головного мозга с преимущественным поражением теменных и височных долей, а также отчетливыми изменениями в подкорковых ганглиях. Клинические проявления и патолого-анатомическую картину данного заболевания описал немецкий психиатр А. Альцгеймер в 1906 г. Он, в частности, обнаружил в гистологических препаратах мозга больных многочисленные признаки дистрофии (скрученные нейрофибриллы - «альцгеймеровские клубки») и гибели нейронов с явлениями пролиферации глии, а также резкое увеличение количества сенильных (амилоидных) бляшек, которые в небольшом количестве обнаруживают в старческом возрасте у всех людей.

Описанный автором типичный вариант заболевания - пресенильная деменция (дебютирует в возрасте от 40 до 60 лет). Женщины заболевают в 3 раза чаще (по некоторым данным, в 8 раз), чем мужчины. Клиническая картина определяется выраженными нарушениями памяти и интеллекта (см. ниже табл. 19.1), грубым расстройством практических навыков (апраксией), изменениями личности (тотальным

слабоумием). Однако, в отличие от других дегенеративных процессов, заболевание развивается постепенно. На первых этапах

присутствуют элементы осознания болезни (формальная критика), а личностные расстройства выражены нерезко (сохранение ядра личности). Очень быстро возникает апраксия - потеря способности выполнять привычные действия (одеваться, готовить пищу, ходить в туалет). Часто наблюдают расстройства речи в виде дизартрии и логоклонии (повторения отдельных слогов). При письме также можно обнаружить повторы и пропуски слогов и отдельных букв. Обычно утрачивается способность к счету. Сильно затруднено осмысление ситуации, что приводит к дезориентации в новой обстановке. Не понимая степени своей беспомощности, больные больные часто, выйдя из дома, теряются, не могут понять, где находятся, уходят в другую часть города.

В инициальном периоде болезни Альцгеймера возможны нестойкие бредовые идеи преследования и кратковременные приступы помрачения сознания.

На поздних этапах болезни часто присоединяется очаговая неврологическая симптоматика: оральный и хватательный автоматизмы, парезы, повышение мышечного тонуса, эпилептиформ-ные припадки. При этом физическое состояние и активность больных достаточно долго остаются сохраненными. Лишь на поздних этапах возникают грубое расстройство не только психических, но и физиологических функций (маразм), смерть от интеркуррентных причин. Средняя длительность заболевания - 8 лет.

Активный атрофический процесс, начинающийся в старческом возрасте (70-80 лет),

называют старческим слабоумием. Психический дефект при этом варианте болезни выражен более грубо. Отмечают нарушение практически всех психических функций: грубые расстройства памяти, интеллекта, расстройства влечений (прожорливость, гиперсексуальность) и полное отсутствие критики (тотальная деменция). Видно противоречие между глубоким нарушением мозговых функций и относительным соматическим благополучием. Больные проявляют упорство, поднимают и передвигают тяжелые вещи. Характерны бредовые идеи материального ущерба, конфабу-ляции, депрессивный, злобный или, наоборот, благодушный фон настроения. Расстройства памяти быстро нарастают. Больные стереотипно вспоминают картины детства (экмнезия - сдвиг в прошлое). Неправильно называют свой возраст. Не узнают родных: называют дочь сестрой, внука - начальником.

Амнезия приводит к дезориентации. Больные не могут оценить ситуацию, встревают в любой разговор, делают замечания, порицают любые действия окружающих, становятся ворчливыми. Днем часто наблюдаются сонливость и пассивность. Вечером больные становятся суетливыми: перебирают старые бумаги, отрывают от одежды тряпки, чтобы связать вещи в узел. Не понимают, что находятся дома, пытаются выйти в дверь (ночные сборы в дорогу). Резкое снижение активности может указывать на возникновение соматического заболевания, при этом больные самостоятельно жалоб не высказывают. Смерть насту-

пает через несколько лет, когда к психическим расстройствам присоединяются тяжелые соматические нарушения.

Патолого-анатомическая картина старческого слабоумия и болезни Альцгеймера существенно не различается. Это позволило в новейших классификациях рассматривать данные заболевания как единую патологию. При этом описанный Альцгеймером пресенильный психоз рассматривают как атипичный, рано начавшийся вариант заболевания. Клинический диагноз может быть подтвержден данными рентгеновской КТ и МРТ (расширение желудочковой системы, истончение коркового вещества, углубление борозд, внешняя гидроцефалия).

Этиология данных расстройств неизвестна. Описаны как случаи семейного наследования, так и спорадические (не связанные с наследственностью) варианты болезни (см. раздел 1.1). Предполагают, что в патогенезе болезни существенную роль играют накопление амилоида (сенильные бляшки, отложения в стенке сосудов) и снижение функций холинергической системы мозга. До настоящего времени неясно, является амилоидоз причиной или следствием дегенерации.

Методы этиотропного лечения неизвестны. Типичные ноотроп-ные и сосудистые средства [пирацетам, ГАМК (аминалон*), вин-поцетин] малоэффективны. В качестве заместительной терапии используют ингибиторы холинэстеразы: ипидакрин (аксамон*, нейромидин*), галантамин (реминил*,

нивалин*), ривастигмин (экселон* ), донепезил (арисепт* ) и предшественники ацетилхоли-на - холина альфосцерат (глиатилин*). Некоторый положительный эффект наблюдали при использовании церебролизина, препаратов гинкго и блокаторов NMDA-рецепторов [мемантин (акатинол мемантин*)]. Однако все эти средства компенсируют расстройства памяти лишь при мягкой деменции, то есть на

начальных стадиях заболевания. В случае возникновения продуктивной психотической симптоматики (бреда, дисфории, агрессии, помрачения сознания) применяют небольшие дозы нейролептиков (рисперидон, кветиа-пин, галоперидол). По общемедицинским показаниям используют также симптоматические средства.

Болезнь Пика (фронтотемпоральная деменция) [G31.0, F02.0] - первичная пресенильная локальная атрофия коры больших полушарий с преимущественным поражением лобных и височных извилин.

Уже на инициальном этапе ведущими в клинической картине заболевания бывают грубые расстройства личности и мышления, полностью отсутствует критика (тотальное слабоумие), нарушена оценка ситуации, отмечают расстройства воли и влечений. Автоматизированные навыки (счет, письмо, профессиональные штампы) довольно долго сохраняются. Больные могут читать текст, но осмысление его грубо нарушено.

Расстройства памяти появляются значительно позже, чем изменения личности, и не столь грубо выражены, как при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Поведение чаще характеризуется пассивностью, аспонтанностью.

При преимущественном поражении преорбитальных отделов коры головного мозга наблюдают грубость, сквернословие, гиперсексуальность. Речевая активность снижена, характерны стоячие симптомы - постоянное повторение одних и тех же оборотов, суждений, стереотипное совершение довольно сложной последовательности действий.

Физическое состояние долгое время остается хорошим, только на поздних этапах возникают нарушения физиологических функций, которые и приводят к смерти больных. Средняя продолжительность заболевания - 6 лет.

Деменция с тельцами Леви

Деменция с тельцами Леви [G31.8, F02.8] - нейродегенеративное заболевание, развивающееся в пожилом и старческом возрасте и проявляющееся сочетанием деменции, паркинсонизма и психических нарушений в виде иллюзий и галлюцинаций.

Выделение данной нозологической единицы было основано на типичных патолого-анатомических признаках, в частности, на наличии во всех отделах коры головного мозга и подкорковых образованиях (черной субстанции, голубом пятне, дорсальном ядре блуждающем нерве, базальном ядре Мейнерта, гипоталамусе) телец Леви, которые представляют собой цитоплазматические включения, состоящие из частично разрушенных белков цитоскелета нейронов.

Прижизненная диагностика затруднена, поскольку клинические проявления сочетают признаки болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Обычно мнестические расстройства выражены меньше, чем при болезни Альцгеймера, больше заметны признаки повреждения лобной коры головного мозга (нарушения внимания, снижение критики, расстройства поведения).

В отличие от большинства атрофических заболеваний, характерны флюктуации в состоянии больных с возможностью периодического ухудшения и последующего восстановления процессов мышления.

Галлюцинации (обычно зрительные истинные) и тремор отмечают не у всех пациентов. Довольно характерны падения

(обмороки). Специфических методов лечения нет.

Хорея Гентингтона

Хорея Гентингтона [G10, F02.2] - наследственное заболевание, передаваемое по аутосомно- доминантному типу (патологический ген расположен в коротком плече хромосомы 4). Средний возраст к моменту возникновения заболевания - 43-44 года, однако часто задолго до манифестации заболевания отмечают признаки неврологической дисфункции и личностную патологию. Лишь у трети больных психические расстройства появляются одновременно с неврологическими или предшествуют им.

Чаще же на первый план выступают гиперкинезы.

Слабоумие нарастает не столь катастрофично, долго сохраняется работоспособность. Автоматизированные действия выполняются больными хорошо, но из-за неспособности ориентироваться в новой ситуации и резкого снижения внимания эффективность труда снижается. На отдаленном этапе (и не у всех больных) развиваются благодушие,эйфория, аспонтанность. Длительность заболевания - в среднем 12-15 лет, однако в трети случаев наблюдают большую продолжительность жизни. Для лечения гиперкинезов применяют нейролептики (галоперидол), резерпин и метилдопу (нарушает синтез дофамина), однако их эффект временный.

Болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона [G20, F02.3] - дегенеративное заболевание мозга с преимущественным поражением экстрапирамидной системы, манифестирующее, как правило, в пожилом и старческом возрасте (чаще в 50-65 лет) и в основном проявляющееся экстрапирамидными нарушениями (тремором, мышечной ригидностью и гипокинезией),

а также различными психическими расстройствами (изменениями личности, депрессией, деменцией и др.).

Впервые заболевание описал Джеймс Паркинсон в 1817 г. под названием «дрожательный паралич». Считается довольно распространенной патологией (от 0,08 до 0,2% населения, по данным разных авторов). Мужчины страдают приблизительно в 2 раза чаще женщин. Психические расстройства возникают у большинства больных, но выражены мягко, деменцию обнаруживают приблизительно у 11% пациентов. Характерны подозрительность (вплоть до бреда ущерба), раздражительность, склонность к повторениям, назойливость (акайрия), признаки депрессии. Также отмечают нарушения памяти, снижение уровня суждений.

Болезнь относят к наследственным (передается по аутосомно-доминантному типу), однако пенетрантность невысока - около 25%. Высказывается мысль о генетическом родстве данного расстройства с некоторыми вариантами болезни Альцгеймера. Дегенерация в первую очередь захватывает substantia nigra.

Для лечения применяют м-холинолитики (тригексифенидил, бипе-риден), препараты леводопы (мадопар*, наком*), амантадин (мидантан*, ПК-Мерц*), пирибедил (проноран*), ингибиторы МАО-В [селегилин (юмекс*)], пиридоксин (витамин В6). Следует помнить, что противо-паркинсонические средства могут провоцировать психоз (делирий, бред преследования, галлюциноз, гипоманию). Лечение таких психозов требует коррекции дозы противопаркинсонических средств и назначения атипичных антипсихотиков (лучше всего клозапина).