- •1. Основные достижения научной и практической психиатрии в хх веке. Принципы современной классификации психических расстройств.

- •2. Основные этапы и направления развития психиатрии. Основные принципы оказания психиатрической помощи в рф на современном этапе.

- •Эмпирический (до конца 18 века)

- •Феномено-логический (до конца 19 века)

- •Нозологичекий (20 век)

- •3. Организация психиатрической помощи в России. Основные показатели психического здоровья населения Краснодарского края.

- •4. Понятие здоровья, нормы и патологии в психиатрии. Факторы риска возникновения психических заболеваний.

- •5. Добровольная и недобровольная психиатрическая помощь. Правила психиатрического освидетельствования, госпитализации в психиатрический стационар, помещения на диспансерный учет. Этика в психиатрии.

- •8. Организация психиатрической помощи в России, амбулаторная и стационарная помощь. Основные положения Закона «о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

- •9. Психические расстройства, являющиеся причиной социально опасного поведения больных. Судебно-психиатрическая экспертиза, понятие вменяемости и невменяемости.

- •10. Суицидальное поведение при психических заболеваниях. Тактика врача, методы профилактики.

- •11. Тактика врача в случае двигательного возбуждения и агрессивного поведения. Заболевания, при которых наблюдается возбуждение и агрессивное поведение.

- •12. Общественно-опасные действия психических больных и применяемые к ним принудительные меры медицинского характера.

- •13. Понятие, предмет и задачи судебной психиатрии.

- •14. Психопатологические симптомы и синдромы. Понятие психоза.

- •15. Продуктивная и негативная симптоматика в психиатрии. Диагностическое и прогностическое значение.

- •16. Основные виды биологической терапии психических заболеваний. Основные группы психофармакологических веществ, применяемых в психиатрии, спектр их терапевтической активности.

- •18. Факторы, ограничивающие применение психофармакотерапии: типичные побочные эффекты, формирование зависимости, возможность длительного применения различных классов препаратов.

- •20. Психофармакотерапия в психиатрии: антидепрессанты. Основные классы, спектр терапевтической активности, показания, побочные действия, противопоказания.

- •21. Психофармакотерапия в психиатрии: анксиолитические средства. Классификация по химическому строению. Спектр терапевтической активности, показания, побочные действия, противопоказания.

- •22. Психофармакотерапия в психиатрии: ноотропные средства. Терапевтический диапазон, показания, побочные действия, противопоказания.

- •23. Психофармакотерапия в психиатрии: нормотимические средства. Спектр терапевтической активности, показания, побочные действия, противопоказания.

- •24. Психофармакотерапия в психиатрии: противосудорожные средства. Классификация по химическому строению. Показания, побочные действия, противопоказания.

- •25. Понятие нейролептического синдрома. Клинические проявления, виды дискинезий. Методы терапии, профилактика возникновения.

- •26 Психогигиена и психопрофилактика: определение, задачи, значение.

- •27. Расстройства ощущений и восприятия и их диагностическое значение.

- •28. Дереализация и деперсонализация, болезни, при которых они наблюдаются.

- •29. Клинические варианты галлюцинаций, их диагностическое значение. Объективные признаки наличия галлюцинаций.

- •30. Нарушения ассоциативной деятельности: количественные и качественные расстройства процесса мышления. Основные симптомы, их диагностическое значение.

- •32. Навязчивые состояния: определение, разновидности, диагностическое значение. Отличие навязчивостей от бреда и их возрастные особенности.

- •33. Основные бредовые синдромы: динамика, диагностическое значение, социально опасное поведение больных.

- •34. Синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо. Примеры различных видов автоматизмов. Диагностическое значение.

- •35. Расстройства внимания и памяти: основные виды, их диагностическое значение. Заболевания, при которых наблюдаются синдромы нарушения внимания и памяти.

- •36. Корсаковский синдром: определение, психопатологическое содержание, диагностическое значение, прогноз.

- •38. Умственная отсталость (олигофрения): определение, причины возникновения, степени. Проблема раннего выявления и социальной адаптации.

- •39. Деменция: определение. Клинические варианты приобретенного слабоумия, их дифференциально-диагностическое значение.

- •40. Эмоциональные расстройства в клинике психических заболеваний. Основные симптомы и синдромы, их диагностическое значение. Патологический аффект.

- •41. Синдромы аффективных расстройств: депрессивный, маниакальный, апатикоабулический. Их определение, структура и диагностическое значение.

- •42. Формы двигательного возбуждения. Заболевания, при которых они встречаются. Тактика врача, методы купирования.

- •43. Расстройства воли и влечений, их диагностическое значение. Социально-опасное поведение лиц с расстройствами влечений. Апатико-абулический синдром.

- •44. Кататонический синдром: основные симптомы, диагностическое значение. Отличия кататонического возбуждения от маниакального и кататонического ступора от депрессивного.

- •45. Критерии к.Ясперса для диагностики состояний расстроенного сознания. Синдромы нарушения, выключения сознания, их связь с различными психическими и соматическими заболеваниями.

- •46. Синдромы помрачения сознания: типичные проявления, динамика, диагностическое значение. Социально-опасное поведение лиц с помрачением сознания.

- •47. Пароксизмальные явления: припадки эпилептические, истерические, диэнцефальные, эпилептический статус, особые состояния сознания. Их диагностическое значение.

- •48. Большой судорожный припадок. Клиническая характеристика. Заболевания, при которых он встречается. Отличия от истерического припадка.

- •49. Клинические варианты малых припадков : клиническое описание, нозоологическая принадлежность, диагностическое значение.

- •Малые припадки:

- •Абсансы

- •Пропульсивные

- •Ретроопульсивые

- •Миокклонические

- •Атомические

- •Психосенсорные

- •Психомоторные

- •Адверсивные локальные

- •50. Изменение личности при шизофрении, эпилепсии, органических заболеваниях, алкоголизме. Возможности коррекции и реабилитации.

- •51. Соматические расстройства как симптомы психических заболеваний . Клиника маскированной депрессии

- •Маскированная депрессия

- •52. Нарушение физиологических функций( сна, аппетита , сексуальных функций) как проявление психических расстройств. Лечение

- •Расстройство сна

- •Расстройство сексуальных функций

- •53. Ипохондрический синдром. Понятие бредовой, сверхценной и обсессивной формы ипохондрии. Связь ипохондрии с сенестопатиями. Дифференциальный диагноз с соматическими заболеваниями.

- •54. Синдром дисморфании. Нервная анорексия как пример. Диагностическое значение, тактика врача

- •55. Астенический синдром

- •56. Шизофрения: определение, классификация форм и типов течения по а. В. Снежевскому. Основные диагностические признаки, варианты исходов

- •Непрерывный тип

- •Приступообразный- прогредиентный

- •Рекуррентный

- •Простая шизофрения

- •57. Шизофрения: определение, классификация по мкб 10. Ранние признаки заболевания

- •60. Исход шизофрении. Понятие шизофренического дефекта. Методы и принципы реадаптации и реабилитации больных. Показания для направления на мсэ

- •61. Дифференциальная диагностика бредовых расстройств. Отличия шизофрении от органических заболеваний, психогений и аффективных психозов.

- •62. Методы терапии шизофрении…

- •63. Биполярное аффективное расстройств: определение, критерии диагностики, основные закономерности течения, клинические варианты, прогноз

- •64. Дифференциальная диагностика при аффективных психозах...

- •65. Расстройства настроения: рекуррентное аффективное расстройство, циклотимия, дистимия. Клиника, лечение, прогноз

- •66. Бредовые и аффективные психозы, возникающие в пожилом возрасте( инволюционная меланхолия и инволюционный параноид) Терапия, прогноз.

- •66 Общие проявления различных органических заболеваний головного мозга. Понятие психоорганического синдрома. Значение параклинических методов в установлении точного диагноза.

- •68. Органическое эмоционально лабильное расстройство, органическое расстройство личности . Критерии диагностики, принципы терапии

- •69. Атрофические заболевания головного мозга. Клинические проявления, прогноз. Дифференциальный диагноз с атеросклеротическим слабоумием и опухолями

- •70. Сосудистые заболевания головного мозга. Дифференциальный диагноз с атрофическими заболеваниями головного мозга. Терапия

- •72. Болезнь Крейтца-Якоба, психические нарушения при вич-инфекции

- •73.Психические расстройства при внутричерепных опухолях.Ранние признаки,методы диагностики.Дифференциальный диагноз с атрофическими заболеваниями и др.Объемными процессами головного мозга.

- •75. Соматические заболевания как причина психогенных и экзогенных психических расстройств, наиболее часто встречающиеся синдромы. Психические нарушения при эндокринопатиях.

- •76. Психические расстройства у больных эпилепсией. Клиника эпилептических психозов, дифференциальная диагностика, прогноз.

- •1.Эпилептические расстройства настроения

- •2. Сумеречное помрачение сознания

- •3. Эпилептические психозы:

- •4. Перманентные (постоянные) психические расстройства при эпилепсии

- •77. Клиника генерализованного эпилептического припадка. Психические эквиваленты припадков: классификация, диагностическое и прогностическое значение.

- •78. Клиника эпилептического слабоумия. Эпилептический статус.

- •79. Психогенные заболевания: общие критерии диагностики, систематика, течение, прогноз. Характеристика факторов, являющихся психотравмирующими для человека.

- •80. Реактивные психозы: определение, этиология и патогенез. Клинические формы и их типичные симптомы, течение, прогноз. Дифференциальная диагностика, лечение.

- •81. Невротические и соматоформные расстройства: классификация, условия возникновения, закономерности течения, прогноз.

- •82. Неврастения: этиология, клинические проявления, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз.

- •83. Диссоциативное (конверсионное расстройство). Условия возникновения, клинические проявления, их характеристика. Лечение, прогноз.

- •84. Обсессивно-компульсивные расстройства (невроз навязчивых состояний): этиология, предрасполагающие факторы, клинические проявления, лечение, прогноз.

- •86. Клинические варианты расстройств личности и поведения в зрелом возрасте (психопатий) по мкб -10. Критерии диагностики, особенности терапии.

- •87. Эпидемиология наркологических расстройств в рф. Состояние наркологической помощи в Краснодарском крае, основные статистические показатели.

- •88. Алкоголизм: терминология и классификация. Течение и прогноз. Диагностические критерии алкогольной зависимости по мкб -10.

- •89. Алкоголизм: определение, основные синдромы и их психопатологическая структура.

- •90. Симптомы и синдромы при алкоголизме. Виды влечения к алкоголю, классификация, симптоматология.

- •91. Клиника острой алкогольной интоксикации. Степени алкогольного опьянения.

- •92. Патологическое опьянение: определение, классификация, диагностика, судебнопсихиатрическая экспертиза.

- •94. Алкогольный абстинентный синдром (синдром отмены). Условия и причины его возникновения, основные виды.

- •95. Формы злоупотребления алкоголем: классификация, клинические проявления.

- •96. Изменения личности при алкоголизме. Классификация, динамика психопатологических личностных расстройств.

- •98. Классический алкогольный делирий. Симптоматика на различных стадиях развития психоза. Соматовегетативные проявления. Прогноз.

- •100. Алкогольный галлюциноз. Клинические проявления, дифференциальная диагностика с алкогольным делирием и галлюцинаторным синдромом при эндогениях.

- •101. Бредовые алкогольные психозы. Классификация, дифференциальная диагностика с другими формами бредовых расстройств.

- •102. Острая алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике. Психопатологические проявления. Неврологические нарушения.

- •103. Корсаковский синдром. Диагностические критерии, терапия, прогноз.

- •105. Основные принципы терапии алкоголизма. Задачи лечения на различных этапах. Конкретные терапевтические методы.

- •106. Алкогольная деградация личности. Сходство и отличие алкогольной деградации личности от психической деградации при других психических расстройствах.

- •107. Алкогольная зависимость у женщин. Особенности течения, прогноз.

- •108. Особенности течения алкогольной зависимости в подростково-юношеском возрасте. Роль наследственности, преморбидных особенностей, микросоциального окружения.

- •109. Возрастные аспекты алкогольной зависимости. Особенности течения алкогольной зависимости у пожилых. Варианты течения, характер ремиссий. Прогноз.

- •110. Соматические и неврологические нарушения при алкоголизме.

- •112. Основные принципы лечения алкогольной зависимости. Этапы лечебного процесса, их соотношение и место в общей системе лечения.

- •113. Немедикаментозные методы лечения алкоголизма, их виды. Показания, противопоказания.

- •114. Неотложная помощь в наркологии: интенсивная и реанимационная терапия тяжелой степени алкогольного опьянения и алкогольной комы.

- •1) Удаление не всосавшегося яда (алкоголя)

- •2) Обеспечение адекватного внешнего дыхания

- •3) Ускорение метаболизма алкоголя и восстановления функций цнс

- •115. Основные принципы и виды профилактики алкоголизма. Определение понятия, стратегии, психологические технологии.

- •116. Реабилитация в наркологии. Определение понятия, виды реабилитационных структур.

- •117. Наркомании: определение, основные критерии наркотического вещества и зависимости от психоактивных веществ (по мкб – 10).

- •118. Определение понятий: пав, злоупотребление, зависимость. Заболеваемость и болезненность наркоманиями в Краснодарском крае.

- •119. Классификация наркоманий. Этиология и патогенез (на примере опийной наркомании)

- •5. Снотворные

- •6 . Средства для наркоза

- •120. Опийная наркомания: острая интоксикация опиатами. Диагностика, клиника. Первая помощь при нарушении сознания с расстройством восприятия и коматозных состояниях.

- •121. Опийный абстинентный синдром: условия возникновения, динамика и психопатология, лечение.

- •6. Симптоматическая терапия:

- •122. Наркомании, вызванные употреблением каннабиноидов. Классификация, клинические проявления на различных стадиях, осложнения.

- •124. Токсикомании у подростков. Особенности клиники. Методы лечения и профилактики.

- •1. Истинная профилактика

- •2. Условная профилактика

- •125. Ятрогенные наркомании и токсикомании. Химические вещества и лекарственные средства, вызывающие зависимость. Методы профилактики и терапии.

- •126. Дифференциальная диагностика острых интоксикаций различных форм наркоманий (опий, кокаин, гашиш, барбитураты, транквилизаторы, психостимуляторы). Отличия от алкогольного опьянения.

- •Дифференциальная диагностика

- •Опьянения психоактивными веществами

- •(Жаргонное название может служить одним из диагностических критериев)

- •127. Основные направления медицинской психологии, основные методы исследования, связь с другими дисциплинами

- •6. Психокоррекция и психотерапия

- •128. Индивидуально-типологические свойства личности. Темперамент: типы, свойства.

- •3 Типа телосложения/тип темперамента:

- •129. Характер (понятие гармоничного характера, составляющие, акцентуации характера, клинические особенности).

- •1) Проявляются не всегда и не везде, а лишь в тех случаях, когда трудные жизненные ситуации предъявляют повышенные требования к «месту наименьшего сопротивления» в характере данного индивида;

- •2) Не препятствуют удовлетворительной социальной адаптации личности или нарушения адаптации носят временный, преходящий характер;

- •3) В определенных жизненных ситуациях могут даже способствовать социальной адаптации.

- •130. Акцентуации характера, поведение лиц с различными акцентуациями в медицинской практике.

- •131. Пути преодоления стресса, копинг-стратегии и механизмы психологической защиты. Адаптивное значение и роль в формировании психической и соматической патологии.

- •1) Нехватка внешних средств или внутренних способностей для достижения цели;

- •133. Понятие внутренней картины заболевания (влияние пола, возраста, профессии, особенностей темперамента, характера на тип реагирования на болезнь).

- •134. Адаптивные и дезадаптивные типы реагирования на болезнь.

- •135. Психосоматические заболевания. Личность как основа психосоматической патологии.

- •136. Психологическое консультирование (принципы, особенности, разновидности).

- •1) Компетентность, профессиональная и научная ответственность (Не навреди!)

- •2) Конфиденциальность, неразглашение или долг молчания консультанта по отношению к третьим лицам - важнейший принцип работы консультанта.

- •3) Исключение профессиональных злоупотреблений (информированность клиента)

- •4) Принцип «Не оценивать» (безоценочное отношение): считается одним из наиболее труднодостижимых в работе консультанта.

- •137. Психокоррекция (принципы, особенности, разновидности).

- •138. Психотерапия. Виды психотерапевтического воздействия, применяемые методы и средства. Показания и противопоказания.

- •139. Психотерапия. Основные директивные и недирективные методы. Показания к применению. Эффективность, преимущества и недостатки по сравнению с биологической терапией.

- •140. Понятия гармоничной и акцентированной личности, их отличие от психопатий и изменений личности вследствие прогредиентных психических заболеваний

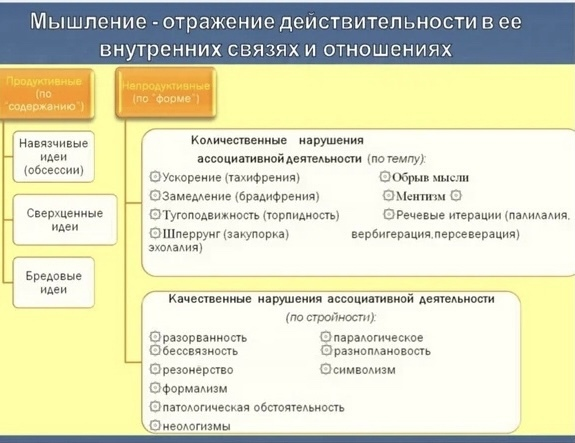

30. Нарушения ассоциативной деятельности: количественные и качественные расстройства процесса мышления. Основные симптомы, их диагностическое значение.

Ускорение мышления (тахифрения). Характеризуется облегченным возникновением и быстрой сменой мыслей, воспоминаний, представлений, увеличением их общего числа в единицу времени. Субъективно переживается как интеллектуальный подъем, обострение воображения, особая ясность мыслей. Одновременно с этим часто наблюдается ускоренная, громкая речь, повышенная говорливость. Похоже, больные утрачивают способность думать про себя, преобладают внешние формы речевой активности. Речь все более приближается к монологу. Преобладают образные представления над абстрактными идеями. Логические отношения подменяются ситуативными, а также механическими ассоциациями по сходству, смежности, контрасту. В выраженных случаях ускорения мышление приобретает характер «скачки идей» — галопирующий поток мыслей становится совершенно неуправляемым. Собственно, пациенты уже «не думают», мысли возникают спонтанно, сами по себе. Речь отстает от хода мыслей, высказывания неполны, отрывочны, успевает произноситься далеко не все, о чем были мысли.

Заторможенность мышления (брадифрения). Проявляется затрудненным образованием мыслей, воспоминаний, представлений, уменьшением общего их числа, однообразием и скудостью содержания. Внешне выражается долгими паузами между вопросами врача и ответами пациента, причем последние обычно односложны и неполны. Сами пациенты не задают много вопросов, инертны. Субъективно переживается «чувство отупения, торможения, неясности в голове, ощущение преграды, пустоты, обеднения мысли». Падает мыслительная инициатива, страдает воображение, планирование, снижается способность интегрировать разнообразные суждения, мысли выражаются с трудом, медленно подбираются нужные слова и выражения. Заторможение мышления наблюдается при депрессии.

Тугоподвижность мышления (торпидность, вязкость). Замедление темпа мыслительных процессов в виде затруднений в переходе от одной мысли к другой или с одной темы на другую, повторяемости, топтании на месте, вследствие длительной фиксации предшествующих ассоциаций, их инертности, прилипчивости. Торпидными становятся также речь, и действия. Обычно сопровождается снижением уровня мышления, обеднением речи (олигофазия, упрощение или громоздкость грамматических структур, обилие неточностей, а также слов, не несущих смысловой нагрузки). Наблюдается при эпилептическом слабоумии.

Закупорка мышления (шперрунг) - эпизодически возникающие состояния блокады мыслительной деятельности, полного ее прекращения. Больные во время беседы внезапно прерываются, умолкают, спустя некоторое время (обычно секунды, минуты) возобновляют рассказ, иногда с того же, на чем остановились. Субъективно ощущается «пустота в голове, провал, перерыв, закупорка мыслей». Могут появляться отдельные мысли, которые тут же «тают», не складываясь во что-либо определенное. При чтении в это время не узнаются слова, плохо понимается значение длинных фраз — «слышу, что говорят, но не понимаю, не доходит смысл». Приостанавливается не только мышление, нарушается также способность представлять, реагировать и действовать. Забывается, что и как надо было делать, зачем понадобился перед тем тот или иной предмет, каково его назначение. Узнавание предметов как будто сохраняется. Больные беспомощно топчутся на одном месте, бесцельно перебирают или перекладывают предметы, могут произносить одни и те же слова, фразы. Сознание обычно не нарушается, воспоминания об этих состояниях сохраняются. Однако нет оснований утверждать, что блокада психической деятельности не может быть тотальной и захватывать также активность сознания.

Обрыв мысли. Состояние, напоминающее шперрунг. Переживается как беспричинное внезапное исчезновение нужной мысли, потеря нити рассуждений, забывается, о чем хотелось сказать и что было сказано перед этим. Способность мыслить, реагировать, действовать при этом не утрачивается. Потерянная мысль может вернуться сразу же, но иногда ее не бывает часами, сутками, после чего она столь же неожиданно появляется в сознании. Попытки пациентов вспомнить забытое оказываются безуспешными.

Ментизм (мантизм). Непроизвольное, насильственное течение неценаправленного потока мыслей, воспоминаний, желаний, представлений различного, обычно плохо запоминающегося содержания. ». Содержание мыслей может расцениваться больным как странное, нелепое, им обычно не свойственное.

Речевые итерации (стереотипии, словесные тики) выражаются непроизвольным, часто многократным повторением слов или фраз, произнесенными как самим больным, так и окружающими. Повторение бывает спонтанным или выявляется в ответах на вопросы. К речевым итерациям относятся палилалия, вербигерация, персеверации, возвращающиеся выражения, эхолалия, а также письменные ее варианты - палиграфия и эхография.

Палилалия заключается в непроизвольном повторении пациентом два раза или более последнего слова, фразы или предложения, сказанных им самим. Данный феномен называют «симптомом граммофонной пластинки» Майер-Гросса или «стоячими оборотами речи»

Вербигерация - повторение бессмысленных выражений, коверкание или нелепое нанизывание слов и звуков.Речевые стереотипии этого рода характерны для шизофрении, встречаются при кататоническом возбуждении.

Персеверации - застревание ответов на вопросы. Сообщив свою фамилию, на последующие вопросы (касающиеся возраста, адреса) больной продолжает называть фамилию. Персеверации наблюдаются при поражении сенсорного центра Вернике, встречаются при оглушенности сознания.

Разорванность мышления. Характеризуется распадом логического строя речи с сохранением способности составлять грамматически правильные фразы и предложения.

Инкогеренция (бессвязность мышления). Проявляется распадом логической структуры мышления и грамматического строя речи одновременно. Речь состоит из бессвязного набора отдельных слов, в основном, имен существительных, которые могут рифмоваться. Бессвязность мышления наблюдается при аментивном помрачении сознания, а также спутанности сознания в острых психотических состояниях различного генеза.

Резонерство (тангенциальное мышление). Основными его признаками являются наклонность к общим рассуждениям и неспособность принимать во внимание конкретные факты и обстоятельства. Пациент пассивно следует формальным аспектам значения слов, упуская из виду то важное обстоятельство, что размышления нужны не сами по себе, но что они — инструмент для достижения определенной цели, формирования конечного вывода, правильность которого может и должна быть доказана. В связи с этим рассуждения приобретают характер беспочвенных, беспредметных и не приводящих к определенному конкретному выводу словесных построений.

Формализм мышления выражается в предпочтительной направленности внимания, интеллектуальных установок не на социально-содержательные, а на формальные аспекты деятельности. Формализм мышления может проявляться склонностью к арифметически точным ответам и констатациям, выделяющим какой-то один несущественный, нередко внешний, сиюминутный момент ситуации.

Патологическая обстоятельность мышления в наиболее типичном ее варианте заключается в чрезмерной детализации описания каких-либо явлений и в неспособности разграничить главное и второстепенное. В этом проявляется снижение уровня процессов обобщения и абстрагирования. Изложение сведений строится не в логической, а пространственно-временной ситуационной последовательности. Она начинается издалека, сопровождается повторением сказанного, остановками, очень медленным продвижением вперед. Сообщения перегружены мелкими, ненужными подробностями, в которых главное содержание утопает, оно не выделяется, логического акцента на нем не делается. Перевести разговор на другую тему или остановить его удается не сразу — больные стремятся договорить начатое до конца.

Паралогическое мышление характеризуется односторонним, предвзятым направлением мыслительной деятельности, в ходе которой принимаются во внимание лишь отдельные факты или случайные стороны явлений, соответствующие доминирующей установке. Все, что ей противоречит, отбрасывается как неверное либо не замечается вовсе

Неологи́зм - расстройство мышления, заключающееся в создании новых слов, несуществующих в языке и понятных только самому лицу с психическим расстройством.

Разноплановость мышления характеризуется отсутствием логических связей между различными мыслями. Действия лишены целенаправленности.

Символизм - психопатологический симптом, проявляющийся в расстройстве мышления, при котором больной придаёт понятиям аллегорический смысл, совершенно не понятный другим, но имеющий для больного исключительное значение.Чаще всего встречается при шизофрении, иногда сочетается с метафизической интоксикацией.

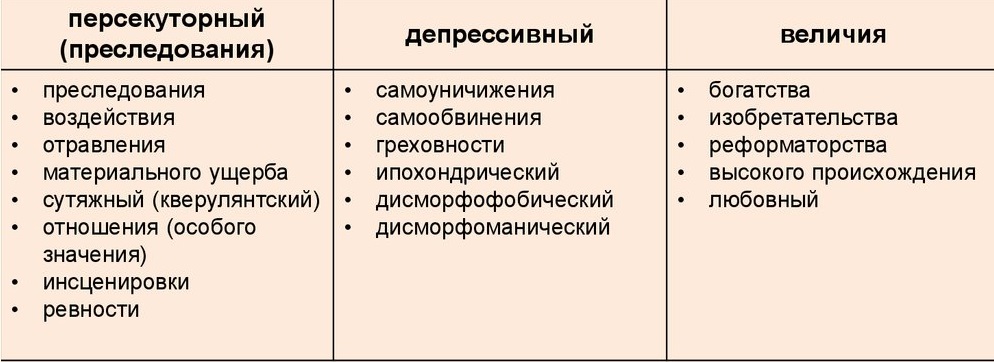

31. Бред: определение, клинические формы, диагностическое значение, социально-опасное поведение больных. Сверхценные идеи, их отличие от бреда.

Бредом называют ложные суждения и умозаключения, возникающие в результате болезненного процесса, овладевающие сознанием больного и не поддающиеся разубеждению (коррекции).

Фабула бреда - сюжет, содержание бредовой мысли.

Основные фабулы и их клинические варианты:

Различные варианты персекуторного бреда связаны с преобладанием у больных тревоги и страха, нередко они определяют их агрессивное поведение и в этом случае становятся показанием к недобровольной госпитализации. Особую опасность представляет ситуация «преследуемый преследователь», когда больной выбирает среди окружающих человека, который, по его мнению, является его обидчиком, и начинает активно его преследовать.

Собственно бред преследования заключается в убежденности пациента в том, что воображаемые преследователи ходят за ним по пятам, наблюдают за его жизнью из окон соседних домов, проникают в квартиру в его отсутствие, проверяют его деловые бумаги и письма, следуют за ним всюду, куда бы он ни направился. Бред воздействия отличается тем, что, по мнению больных, преследование осуществляется посредством сложных технических средств (лучей, аппаратов, магнитофонов, микропроцессоров, электромагнитных полей) или путем дистантного психологического воздействия (гипноза, телепатии, колдовства, экстрасенсорных влияний). Бред воздействия - важная составная часть синдрома психического автоматизма , особо значим в диагностике шизофрении.

Больные с бредом отравления уверены в том, что им в пищу подсыпают яд или в квартиру к ним подводят ядовитые газы. Нередко этому сопутствуют вкусовые или обонятельные галлюцинации. Бред отравления встречается не только при шизофрении, но иногда возникает у больных с инволюционными психозами. Другая фабула, характерная для пациентов пожилого возраста, - бред материального ущерба, при котором преследователи якобы воруют продукты, портят вещи, бьют посуду, подтачивают мебель. Некоторые больные при этом обращаются в различные инстанции с жалобами и требованиями (сутяжный бред).

При бреде отношения (особого значения) случайные факты действительности воспринимаются как важные символы, несущие в себе большую смысловую нагрузку и имеющие непосредственное отношение к жизни больного. В этом случае улыбка на лице случайного прохожего, лай собаки, появление новой автомашины во дворе - все убеждает больного в наличии опасности, недоброжелательства, иногда непосредственной угрозы для его жизни.

Бред инсценировки выражается в уверенности, что окружающие больного люди пытаются его обмануть, разыгрывая из себя врачей, больных, сослуживцев, хотя в действительности являются переодетыми работниками спецслужб или родственниками, которых он давно не видел.

При бреде ревности пациенты вполне уверены в неверности супруга и постоянно заняты сбором свидетельств измены.

Депрессивный бред отражает переживаемое больным мучительное чувство подавленности (тоску, стыд, разочарование, безысходность, вину).

При всех вариантах депрессивного бреда существует повышенная опасность суицидальных действий. Больные могут наказывать себя физическими истязаниями, лишать себя пищи. Изредка встречаются случаи расширенного суицида, когда больной убивает не только себя, но и своих детей, престарелых родителей, чтобы «избавить их от грядущих мук».

Больные с бредом самообвинения и самоуничижения утверждают, что они повинны в смерти родителей, болезни супруга, приписывают себе преступную халатность и недопустимое, оскорбляющее окружающих поведение.

У религиозных пациентов нередко отмечают бред греховности. Выражается в том, что больной постоянно обвиняет себя в мнимых проступках, непростительных ошибках, грехах и преступлениях против отдельных личностей или группы людей.

При ипохондрическом бреде больные уверены в наличии постыдного или тяжелого, неизлечимого заболевания

Дисморфоманический (дисморфофобический) бред проявляется в том, что больные убеждены в существовании у них физического недостатка (уродства, полноты, худобы, дурного запаха). Они тратят довольно много времени, рассматривая и анализируя свою внешность (симптом зеркала)

Различные варианты бреда величия обычно сопровождаются приподнятым, радостным или спокойным, благодушным настроением. Больные в этом случае обычно терпимы к стесняющим их обсто- ятельствам, доброжелательны, не склонны к агрессии. Они не сомневаются, что наделены прекрасной внешностью, вызывают любовь и почитание окружающих, имеют редкие способности, происходят из семьи знаменитых людей, обладают богатством или смогут получить его по наследству.

Социальная опасность больных с бредом может быть обусловлена следующими факторами:

агрессивными намерениями в связи с бредом преследования и ревности;

ситуацией «преследуемый-преследователь»;

остротой состояния, проявляющейся чувственными бредовыми идеями с фабулами инсценировки и отношения;

суицидальными намерениями в связи с различными фабулами депрессивного бреда (самоуничижением, ипохондрией, дисморфоманией).

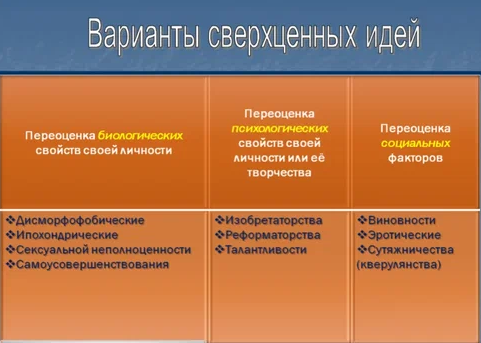

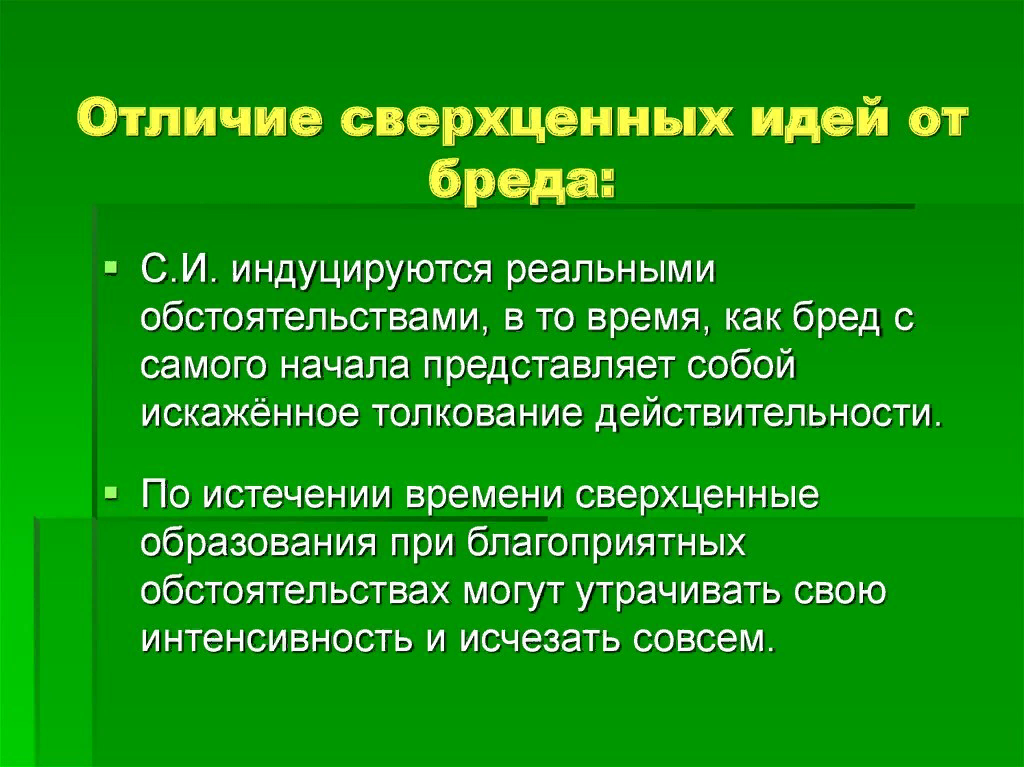

Сверхценная идея – это суждение, возникающее на основе реальных фактов, которое эмоционально переоценивается, гиперболизируется и занимает в сознании больных неоправданно большое место, вытесняя конкурирующие представления.