- •II. Топографическая анатомия и оперативная хирургия конечностей

- •18. Клиническая анатомия локтевого сустава. Суставные поверхности, места прикрепления капсулы сустава, связочный аппарат и слабые места капсулы. Кровоснабжение и иннервация сустава. Пункция сустава.

- •I. Тыл кисти

- •II. Ладонная поверхность

- •21. Топографическая анатомия пальцев кисти. Слои и их характеристика, топография костно-фиброзных каналов и синовиальных влагалищ сухожилий сгибателей пальцев. Понятие о реплантации пальцев и кисти.

- •I. Ладонная поверхность пальцев, facies palmares digitorum

- •II. Тыльная поверхность пальцев, facies dorsales digitorum

- •22. Топографическая анатомия ягодичной области. Границы, слои и их характеристика, сосуды и нервы, клетчаточные пространства и пути распространения гнойных затеков.

- •23. Топографическая анатомия областей бедра. Границы, слои, мышечно-фасциальные ложа, сосудисто-нервные пучки, мышечная и сосудистая лакуны и их содержимое, бедренно-подколенный канал.

- •24. Хирургическая анатомия бедренного канала. Проекция, отверстия, стенки, анатомические предпосылки образования бедренных грыж. Операции при бедренных грыжах, понятие о «короне смерти».

- •I. Передняя область голени, regio cruris anterior

- •II. Задняя область голени, regio cruris posterior

- •I. Топография тыльной поверхности стопы (dorsum pedis)

- •II. Топография подошвенной поверхности стопы (dorsum pedis)

- •Подапоневротическое пространство

- •33. Операции на нервах. Блокада нерва, невротомия, резекция нерва, пластические и реконструктивные операции на нервах.

- •34. Шов нерва. Виды, способы и техника операции. Анатомо-физиологическое обоснование: строение нерва, регенерация и стадии восстановления.

- •35. Операции при флегмонах конечностей. Топографо-анатомическое обоснование локализаций и распространения флегмон и затеков, расположение и техника разрезов.

- •37. Операции при панариции: подкожном, ногтевом, тендовагините. Показания, топографо-анатомическое обоснование, виды и техника операций.

- •38. Ампутации и экзартикуляции. Определение, показания, классификация, виды и способы, этапы и общая техника, ампутационная культя.

38. Ампутации и экзартикуляции. Определение, показания, классификация, виды и способы, этапы и общая техника, ампутационная культя.

Ответ.

Ампутация – усечение (удаление) периферической части конечности на протяжении кости (или костей).

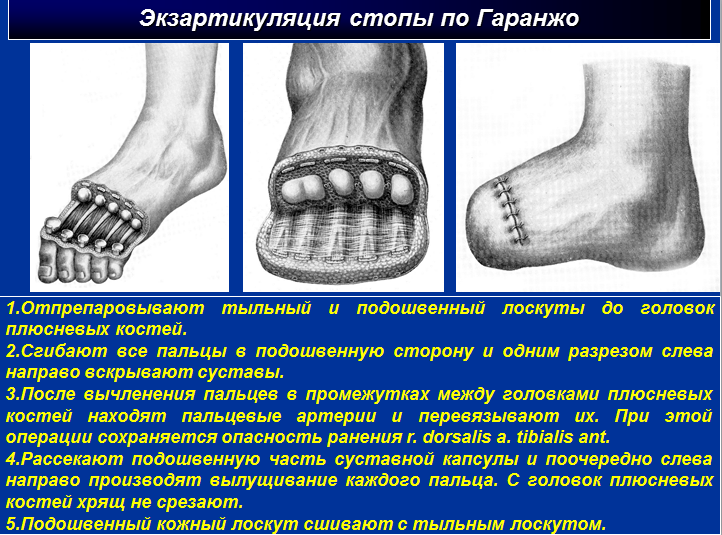

Экзартикуляция – вычленение периферической части конечности на уровне сустава.

NB:

Ампутации и экзартикуляции следует делать только по абсолютным показаниям после того, как исчерпаны все способы консервативного лечения, т.к. это калечащие операции, превращающие физически полноценного человека в инвалида.

Ампутации должны удовлетворять требованиям протезирования, которые способствуют созданию такой культи, с помощью которой больной мог бы опираться на протез и управлять им. Современные протезы для нижних конечностей делаются с так называемой смешанной опорой: прямой, т.е. на конец культи и косвенной – на боковые ее поверхности.

Показания

АБСОЛЮТНЫЕ:

1. Травматический отрыв конечности.

2. Открытые множественные переломы костей со значительным повреждением мягких тканей, сосудов и нервов.

3. Злокачественные опухоли.

4. Гангрена конечности различной этиологии.

5. Наличие в конечности очага тяжелой инфекции (сепсис, анаэробная инфекция).

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ:

1. Хронический распространенный туберкулез костей и суставов у лиц пожилого и старческого возраста.

2. Хронический остеомиелит костей с угрозой остеомиелитного перерождения внутренних органов.

3. Обширные нейротрофические язвы, не поддающиеся ни консервативному, ни оперативному лечению.

4. Врожденные уродства и недоразвитие конечности, не поддающееся хирургической коррекции и протезированию.

5. Тяжелые посттравматические и паралитические деформации, не поддающиеся хирургическому лечению, которые делают конечность функционально непригодной.

Классификации

в зависимости от сроков выполнения:

Первичная ампутация производится в порядке ПХО для удаления нежизнеспособной части конечности, в течение первых 24 часов, т.е. до развития воспаления в ране. При ожогах и отморожениях целесообразно выждать до появления демаркационной линии.

Вторичные ампутации делают в более поздние сроки, в пределах 7-8 дней, т.е. на фоне воспаления или при осложнении течения раневого процесса, угрожающем жизни больного.

Поздние ампутации производятся при тяжелых, неподдающихся лечению остеомиелитах, угрожающих амилоидозом паренхиматозных органов, а также при множественных анкилозах в порочном положении, делающих конечность бесполезной.

Реампутация – повторная ампутация, которая выполняется при наличии порочной культи, каузалгиях, концевых остеомиелитах и т.д.

по форме рассечения мягких тканей:

циркулярные;

овальные;

лоскутные:

а) Фасциопластические

б) Тендопластические

в) Миопластические

г) Костнопластические

Классификация циркулярных ампутаций:

гильотинные;

одно-;

двух-;

трехмоментные.

По способу обработки костной культи:

Апериостальные

Субпериостальные

Транспериостальные

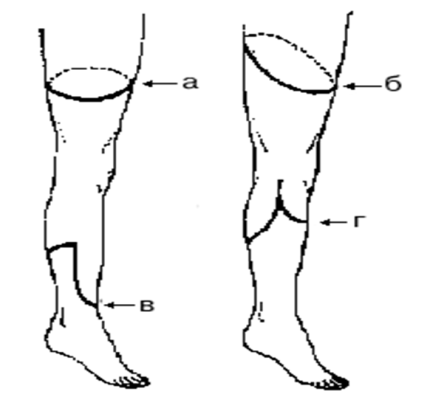

Круговая (циркулярная) ампутация

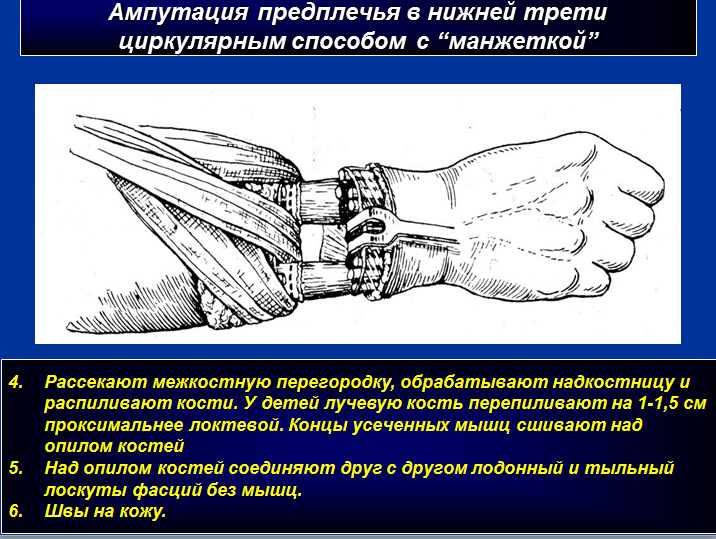

Рассечение мягких тканей выполняется в плоскости, перпендикулярной продольной оси конечности.

Технологии рассечения мягких тканей при ампутации следующие:

одномоментные - сначала рассекается кожа, подкожная клетчатка, собственная фасция, затем по краю сократившейся кожи пересекаются мышцы и перепиливается кость.

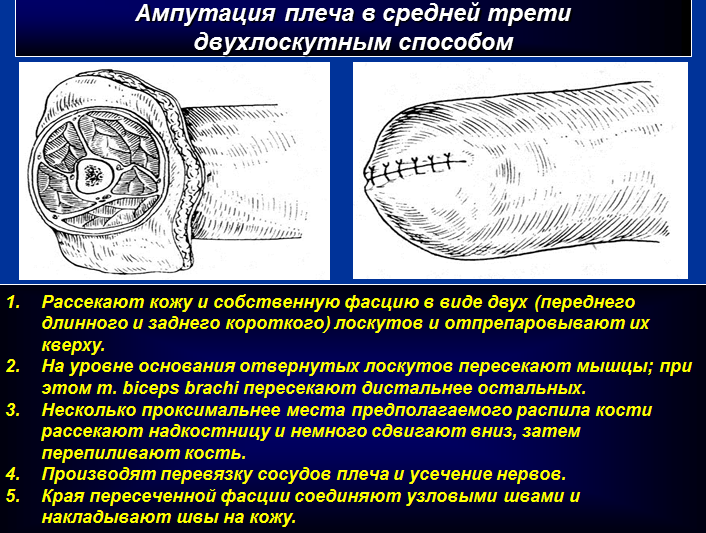

двухмоментные - сначала рассекается кожа, подкожная клетчатка, собственная фасция, затем по краю сократившейся кожи пересекаются мышцы, а по краю сократившихся мышц перепиливается кость.

трехмоментные - в первый момент рассекают кожу, подкожную клетчатку и собственную фасцию. Во второй момент по краю сократившейся кожи рассекают поверхностные мышцы. В третий момент по краю сократившихся поверхностных мышц рассекают глубокие мышцы. Кость перепиливают по краю сократившихся глубоких мышц. Эта операция была разработана Н. И. Пироговым при ампутации бедра.

Момент ампутации - рассечение мягких тканей строго в одной определенной плоскости.

Преимуществом циркулярных способов ампутаций является их экономность по отношению к мягким тканям, лучшее кровоснабжение.

Недостатком циркулярных способов (в первую очередь для нижней конечности) является расположение соединительнотканного рубца на рабочей, опорной поверхности.

Лоскутная ампутация

Отличается тем, что при рассечении мягких тканей формируют один или два лоскута.

При однолоскутной ампутации лоскут должен иметь длину, равную диаметру конечности;

При двухлоскутной длина двух лоскутов должна быть равной диаметру конечности.

При расчете длины лоскута необходимо делать поправку на сократимость кожи за счет ее эластичности.

Преимущество: Важным моментом является то, чтобы послеоперационный рубец не располагался на рабочей поверхности.

Недостатки: неэкономичность, т.к. для формирования лоскута требуется значительный запас здоровых мягких тканей; уязвимость лоскута к действию таких факторов, как инфекция, ухудшение трофики.

Лоскутные ампутации в зависимости от того, какие ткани включаются в состав лоскута, закрывающего опил кости, подразделяются на:

Фасциопластические – лоскут включает кожу, подкожную клетчатку и фасцию;

Миопластические – лоскут дополнительно включает мышцы;

Тендопластические – опил кости укрывается сухожилием;

Костнопластические – опил кости укрывается костной пластинкой.

Этапы ампутации

Наложение жгута и обезболивание

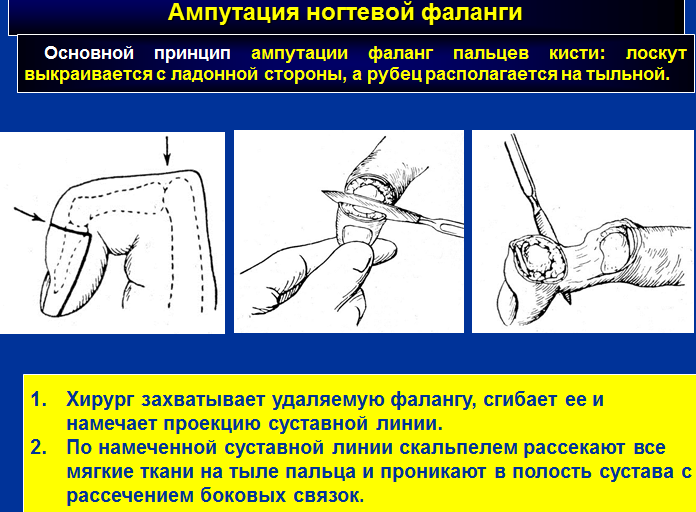

Рассечение кожи, подкожной клетчатки и собственной фасции.

Рассечение мышц.

Перевязка (с прошиванием) магистральных сосудов, обработка и пересечение нервных стволов

Обработка надкостницы.

Перепиливание кости.

Формирование культи.

Рассмотрим общие правила рассечения кожи, мышц, костей, обработки сосудов и нервов при ампутациях.

Рассечение кожи . Различают круговые, овальные, и лоскутные (однолоскутные и двулоскутные) разрезы. Предпочтигельнее делать одно или двулоскутные разрезы. Необходимо запомнить 2 правила: 1) суммарная длина лоскутов должна быть равной диаметру конечности с учетом сократимости кожи, составляющей 3-4 см для бедра, 2-3 см для плеча и 1-2 см для голени; 2) послеоперационный рубец желательно располагать на нерабочей стороне конечности: для бедра - сзади; для голени - сзади, для плеча - не имеет значения, для предплечья - сбоку.

При сосудистых заболеваниях, особенно при диабетической гангрене, нежелательно выкраивать длинные лоскуты, которые подвержены омертвению. Лучше пользоваться двулоскутными способами с короткими кожными лоскутами.

Рассечение мышц. Мышцы рассекают ампутационными ножами с длинным и широким лезвием. При круговых ампутациях мышцы рассекают плавным, но сильным движением по окружности конечности сразу до кости (по Пирогову) или послойно в 2 или 3 этапа. При этом надо помнить старое немецкое правило "Nicht druck, nur zug" - не давить на нож, а проводить протаскивать его, чтобы не разминать или раздавливать мышцы. В ряде случаев, например, при двулоскутных ампутациях, выкраивание кожномышечных лоскутов производят путем прокалывания ножом тканей вблизи ости у основания лоскута и затем выводят нож лезвием кнаружи по линии кожных разрезов (способ "transfixion" по Verduin).

Миодез – сшивание мышц-антагонистов после ампутаций. При плановых операциях миодез считается обязательным. Нередко мышцы дополнительно фиксируют к краям надкостницы. Миодез особенно важен для создания хорошо функционирующих биопротезов верхних конечностей, работающих по сигналам биотоков мышц. Иногда для укрепления мышечных сухожилий кости просверливают специальные отверстия.

Обработка сосудов и нервов. Кровеносные сосуды перевязывают, как правило, кетгутом. Шелковые лигатуры с течением времени выгнаиваются образованием свищей. Крупные сосуды непременно прошиваются во избежание соскальзывания лигатуры.

Обработка нервов обязательна для всех пересеченных нервных стволов, включая кожные. Наилучшим считается отсечение нерва на 4-5 см выше уровня ампутации с помощью очень острой бритвы. Недопустимо раздавливание нерва, как и обработка его концов формалином или карболовой кислотой, как это практиковалось раньше. При веерной обработке нерва и спаянии его с рубцом возможно развитие болевого синдрома - каузалгии или фантомных болей.

Обработка надкостницы:

Апериостальный способ по Бунге применяется у взрослых пациентов. Надкостницу рассекают по окружности кости, сдвигают ее дистально и перепиливают кость, не повреждая надкостницу.

Субпериостальный способ по Пти применяют у детей. Надкостницу рассекают по окружности и отворачивают ее по типу манжетки проксимально. После перепиливания кости распил закрывают надкостницей, сшивая ее края или, как это рекомендует Волков, инвагинируя ее частично в костномозговой канал.

При ампутации конечности, где имеется две кости или больше рекомендуется пилить кости вместе и заканчивать распил одновременно. Исключением являются кости голени, где малоберцовая кость должна быть распилена несколько выше большеберцовой.

Надкостницу нельзя удалять более чем на 0,2—0,З см от места распила для избежания образования концевых секвестров, требующих оперативного удаления или реампутации. Сохранение на конце кости обрывков надкостницы может иметь следствием образование костных шипов — остеофитов.

Культя. После операции образующаяся культя претерпевает процесс "созревания". Если не было миодеза, культя заметно худеет. При недостатке мягких тканей может образоваться порочная культя с выступающей костью и остеофитами, что наблюдается, как правило, при гильотинных способах ампутаций. В настоящее время уже на другой день после операции на культю надевают первичный гипсово-металлический протез. При необходимости производят вытяжение культи с помощью полос липкого пластыря.

Выбор уровня ампутации:

Уровень ампутации – это уровень перепила кости

При выборе уровня ампутации следует руководствоваться принципом Н.И. Пирогова “ампутировать так низко, как только возможно”. Поэтому ампутации конечностей следует проводить в пределах здоровых тканей. У детей предпочтительны не ампутации, а экзартикуляции, т.к. они не нарушают роста костей.