- •II. Топографическая анатомия и оперативная хирургия конечностей

- •18. Клиническая анатомия локтевого сустава. Суставные поверхности, места прикрепления капсулы сустава, связочный аппарат и слабые места капсулы. Кровоснабжение и иннервация сустава. Пункция сустава.

- •I. Тыл кисти

- •II. Ладонная поверхность

- •21. Топографическая анатомия пальцев кисти. Слои и их характеристика, топография костно-фиброзных каналов и синовиальных влагалищ сухожилий сгибателей пальцев. Понятие о реплантации пальцев и кисти.

- •I. Ладонная поверхность пальцев, facies palmares digitorum

- •II. Тыльная поверхность пальцев, facies dorsales digitorum

- •22. Топографическая анатомия ягодичной области. Границы, слои и их характеристика, сосуды и нервы, клетчаточные пространства и пути распространения гнойных затеков.

- •23. Топографическая анатомия областей бедра. Границы, слои, мышечно-фасциальные ложа, сосудисто-нервные пучки, мышечная и сосудистая лакуны и их содержимое, бедренно-подколенный канал.

- •24. Хирургическая анатомия бедренного канала. Проекция, отверстия, стенки, анатомические предпосылки образования бедренных грыж. Операции при бедренных грыжах, понятие о «короне смерти».

- •I. Передняя область голени, regio cruris anterior

- •II. Задняя область голени, regio cruris posterior

- •I. Топография тыльной поверхности стопы (dorsum pedis)

- •II. Топография подошвенной поверхности стопы (dorsum pedis)

- •Подапоневротическое пространство

- •33. Операции на нервах. Блокада нерва, невротомия, резекция нерва, пластические и реконструктивные операции на нервах.

- •34. Шов нерва. Виды, способы и техника операции. Анатомо-физиологическое обоснование: строение нерва, регенерация и стадии восстановления.

- •35. Операции при флегмонах конечностей. Топографо-анатомическое обоснование локализаций и распространения флегмон и затеков, расположение и техника разрезов.

- •37. Операции при панариции: подкожном, ногтевом, тендовагините. Показания, топографо-анатомическое обоснование, виды и техника операций.

- •38. Ампутации и экзартикуляции. Определение, показания, классификация, виды и способы, этапы и общая техника, ампутационная культя.

Подапоневротическое пространство

В медиальном ложе лежат следующие мышцы:

мышца, отводящая I палец (m. abductor hallucis) ,

короткий сгибатель I пальца (m. flexor hallucis brevis)

и сухожилия длинного сгибателя I пальца (m. flexor hallucis longus).

Латеральная группа мышц представлена:

мышца, отводящая мизинец (m. abductor digiti minimi),

мышца сгибатель мизинца (m. flexor digiti minimi),

мышца, противопоставляющая V палец (m. opponens digiti minimi).

В срединном фасциальном ложе:

короткий сгибатель пальцев (m. flexor digitorum brevis),

квадратная мышца подошвы (m. quadratus plantae), сухожилие длинного сгибателя пальцев (m. flexor digitorum longus) с начинающимися от них червеобразными мышцами (mm. lumbricales),

косая и поперечная головки мышцы, приводящей I палец (m. adductor hallucis),

сухожилие длинной малоберцовой мышцы.

Подошвенные межкостные мышцы заключены межкостной фасцией в отдельной ложе.

Кровоснабжение и иннервация подошвенной поверхности стопы осуществляется медиальными и латеральными подошвенными сосудами и нервами.

Между мышечными ложами выделяют 2 борозды: медиальная (sulcus plantaris medialis) (расположена между коротким сгибателем пальцев и мышцами I пальца) и латеральная (sulcus plantaris lateralis)(расположена между коротким сгибателем пальцев и мышцами мизинца). В них проходят сосуды и нервы подошвы.

В лодыжковом канале задняя большеберцовая артерия и большеберцовый нерв делятся на ветви: медиальные и латеральные подошвенные сосуды и нервы, которые проходят на подошву в пяточный канал (расположен между пяточной костью и мышцей, отводящей I палец). Пройдя через пяточный канал, сосуды попадают в медиальную и латеральную подошвенные борозды.

Медиальный СНП (a. plantaris medialis et n. plantaris medialis) направляется в медиальную подошвенную борозду.

Латеральный СНП (a. plantaris lateralis et n. plantaris lateralis) сначала располагается в срединном ложе между коротким сгибателем пальцев и квадратной мышцей подошвы, потом проходит в латеральную подошвенную борозду.

На уровне головок плюсневых костей латеральная подошвенная артерия переходит снова в срединное ложе, где анастомозируя с глубокой подошвенной ветвью из тыльной артерии стопы, участвует в образовании подошвенной дуги (arcus plantaris).

От подошвенной дуги отходят подошвенные плюсневые артерии (aa. metatarseae plantares), которые дают общие подошвенные пальцевые артерии (aa. digitales plantares communes), последние делятся на собственные подошвенные пальцевые артерии (aa. digitales plantares propriae) (собственная пальцевая артерия к наружному краю мизинца отходит непосредственно от латеральной подошвенной артерии).

Проекции

Медиальный СНП проецируется по линии, проводимой от середины внутренней половины ширины подошвы к первому межпальцевому промежутку.

Латеральный СНП проецируется по линии, проводимой от середины ширины подошвы (или от середины линии, соединяющей верхушки медиальной и латеральной лодыжек) к 4-му межпальцевому промежутку.

Клетчаточные пространства

В среднем фасциальном ложе выделяют следующие клетчаточные пространства.

Подапоневротическое – между подошвенным апоневрозом и коротким сгибателем пальцев. Проксимально замкнута, дистально переходит в ПЖК подошвы через комиссуральные отверстия.

Поверхностное – между коротким сгибателем пальцев и сухожилиями длинного сгибателя пальцев. Связана проксимально с подошвенным и пяточным каналами, дистально – с межпальцевой клетчаткой.

Глубокое – между сухожилиями длинного сгибателя пальцев и мышцей, приводящей I палец. Связана с клетчаткой подошвенного канала и межпальцевых промежутков.

Медиальное и латеральное фасциальные ложа не содержат большого скопления клетчатки и не имеют выраженных клетчаточных щелей.

Пути распространения гнойных затеков из среднего фасциального ложа

На тыльную поверхность стопы по ходу глубокой подошвенной ветви тыльной артерии стопы и по ходу червеобразных мышц.

В ПЖК подошвы через комиссуральные отверстия подошвенного апоневроза.

В заднее фасциальное ложе голени. Среднее ложе сообщается с глубоким ложем голени посредством трех каналов. Со средним ложем соединяется подошвенный канал, который проксимально переходит в пяточный; последний переходит в лодыжковый, сообщающийся с глубоким ложем задней области голени.

В медиальное ложе подошвы по ходу сухожилия мышцы, приводящей I палец.

В латеральное ложе подошвы по ходу сухожилия 5 пальца от длинного сгибателя пальцев.

«Конская стопа» – характерный вид стопы при поражении МАЛОБЕРЦОВОГО нерва (ограничение тыльного сгибания стопы и пальцев).

Варусная деформация стоп – патология, при которой пятка установлена в виде буквы «О». Варусная деформация – это медиальная ангуляция (искривление направлено к средней линии тела) дистального сегмента кости или сустава. Обычно патология касается медиальных углов обеих конечностей.

Эквиноварусная косолапость характеризуется сгибанием подошвы, наклоном пятки внутрь (от средней линии ноги) и приведением переднего отдела стопы (медиальное отклонение от вертикальной оси ноги).

Пяточная стопа – это нарушение строения стопы, при котором угол между осью голени и осью пяточной кости менее 90°.

Отмечается:

чрезмерное разгибание, вальгусное (реже варусное) положение стопы;

увеличение продольного свода, опускание бугра пяточной кости;

укорочение стопы;

сглаживание контуров ахиллова сухожилия.

Флегмоны стопы локализуются на тыльной или подошвенной поверхностях стопы.

Положение больного на столе — на спине.

Обезболивание — общее или местное.

Техника операции. Для вскрытия тыльной флегмоны стопы на ее тыле проводится 2—3 продольных разреза параллельно ходу сухожилий разгибателей. Рассекают кожу, подкожную клетчатку, поверхностную и глубокую тыльные фасции.

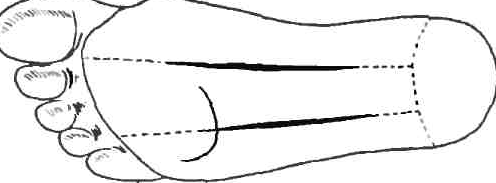

Флегмону подошвенной поверхности стопы наиболее рационально вскрывать двумя типичными разрезами, предложенными Делормом для обнажения подошвенных сосудов и нервов.

Разрезы (наружный и внутренний) проходят по бокам самой толстой части подошвенного апоневроза.

Разрезы проводятся по проекционным линиям, которые намечаются следующим образом. На пятке, на три пальца от ее заднего края, проводят поперечную линию. Середина этой линии соединяется с третьим межпальцевым промежутком, это будет наружный разрез. Если же медиальную половину поперечной пяточной линии разделить пополам и эту среднюю точку соединить с первым межпальцевым промежутком, то это будет линия внутреннего разреза. При обоих разрезах рассекают плотную и толстую кожу, хорошо выраженную подкожную клетчатку, плотный подошвенный апоневроз. Последний оттягивают кнутри и тупым путем проникают вплоть до свода стопы и межкостных мышц, где и находится скопление гноя, которое дренируют.

31. ОПЕРАЦИИ НА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ. Перевязка сосуда в ране и на протяжении. Сосудистый шов. Анатомо-физиологическое обоснование, требования, виды и способы, их сущность, техника шва по Каррелю, микрохирургическая техника. Аппараты для сшивания кровеносных сосудов.

Ответ.

Способы остановки кровотечения

ВРЕМЕННАЯ:

1. Пальцевое прижатие к кости выше места повреждения

- применим лишь в течение короткого периода времени;

- сложно или практически невозможно транспортировать пострадавших

2. Использование жгута

Преимущество: быстрота и простота применения

Недостатки:

- ограниченное время применения (не более 2 часов);

- возможность серьезных осложнений:

гангрена дистальной части конечности;

паралич нервов в результате их сдавления;

турникетный шок

3. Наложение кровоостанавливающего зажима на поврежденный сосуд

4. Наложение тугой марлевой повязки

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ:

1. Механические

- наложение лигатур – перевязка сосуда (В РАНЕ и НА ПРОТЯЖЕНИИ)

2. Физические

- электро – и термокоагуляция

3. Биологические

- гемостатические губки;

тампонада биологическими тканями и др.

4. Химические

- перекись водорода; раствор полуторахлористого железа и др.

5. Восстановление целости поврежденной магистральной артерии с помощью СОСУДИСТОГО ШВА.

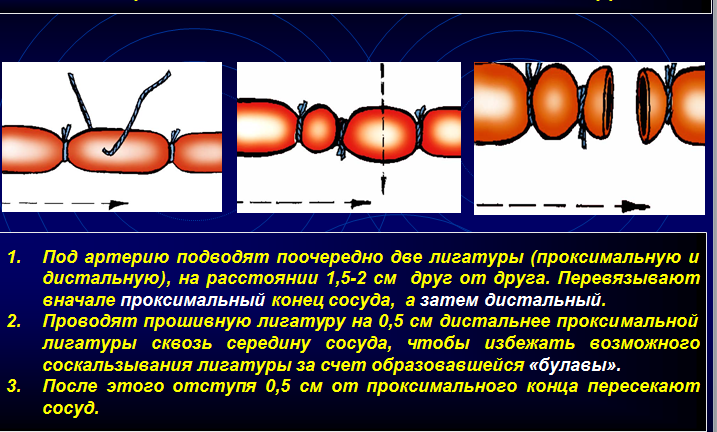

Перевязка сосуда в ране.

Цель – закрытие просвета сосуда на месте повреждения. Перевязку сосуда в ране производят в экстренных случаях при травмах или огнестрельных ранениях.

После осушения раны тампоном накладывают на конец кровоточащего сосуда кровоостанавливающий зажим, проводят под зажим лигатуру и завязывают первый узел. Зажим медленно снимают и одновременно затягивают узел. Завязывают второй узел так, чтобы получился морской узел.

Этапы перевязки сосуда в ране:

1. Оптимальный оперативный доступ

2. Наложение кровоостанавливающих зажимов на концы поврежденной артерии

3. Тщательное выделение концов артерии из окружающих тканей (1-2 см)

4. Наложение лигатур на центральный и периферический концы артерии (даже если периферический конец артерии не кровоточит)

5. Иммобилизация конечности

Перевязка кровеносного сосуда (артерии) в ране невозможна:

- При локализации в областях со сложными взаимоотношениями анатомических образований (ягодичная область, лопаточная область, глубокая область лица);

- При кровотечении в гнойной ране;

- При кровотечении из размозженной раны.

В этих случаях целесообразна перевязка артерии на протяжении:

- способ остановки кровотечения

- метод предупреждения кровотечения перед выполнением сложных операций (ампутация конечности, резекция верхней челюсти и др.)

Цель – уменьшение ПРИТОКА крови к поврежденному отделу органа или конечности, а также для временного выключения кровообращения в той или иной области, когда ожидается большая кровопотеря.

Оперативные доступы для обнажения артерии:

• прямой (проекционный);

• непрямой (окольный, внепроекционный).

Недостатки перевязки артерии

Возможность развития некроза (гангрены) дистальной части конечности в ближайшем периоде после операции;

Развитие в отдаленные сроки при сохранении жизнеспособености конечности «болезни перевязанного сосуда» (быстрая утомляемость конечности, периодические боли, атрофия мышц) вследствие недостаточного кровоснабжения тканей.

Показания:

- при повреждении магистральных сосудов,

- размозженная или огнестрельная рана,

- кровотечение из-за разрушения сосуда гнойным процессом или опухолью,

- травматическая аневризма,

- ампутация конечности, когда наложение жгута невозможно (анаэробная инфекция, высокая ампутация и т.д.).

Любая операция есть операция на кровеносных сосудах. Чтобы подойти к крупным кровеносным сосудам существуют проекционные доступы.

Доступ к подмышечной артерии по Пирогову – это передний край роста волос в подмышечной области.

Плечевая артерия проецируется от середины подмышечной впадины до середины локтевой ямки.

Локтевая артерия – от середины локтевой ямки до внутренней поверхности предплечья (это проекция сверху), а снизу – от внутреннего надмыщелка плеча до гороховидной кости.

Лучевая артерия проецируется от середины локтевой ямки к шиловидному отростку плеча. В настоящее время к ней осуществляют доступ, например, при хроническом гемодиализе.

Проекция бедренной артерии – линия Кена – от середины паховой связки к медиальному надмыщелку бедра.

Глубокая артерия бедра по Петровскому проецируется от границы средней и внутренней третей паховой связки латеральнее линии Кена.

Подколенная артерия проецируется между мыщелком бедра на подколенной площадке.

Передняя большеберцовая артерия идет от середины расстояния между головками малоберцовой кости и шероховатостью большеберцовой к середине расстояния между лодыжками.

Задняя большеберцовая артерия проецируется от точки, расположенной на 1см. кзади от внутреннего края большеберцовой кости к середине расстояния между ахилловым сухожилием и внутренней лодыжкой книзу. Задняя большеберцовая артерия медиальной лодыжки проецируется в области лигаментум ляцинатум.

При выполнении операций на сосудах учитывают их строение.

Артериальная стенка состоит из 3 слоев – наружного – адвентиций, среднего – мышечного и внутреннего – мезотелиального. Поэтому артерии делятся на 3 типа: эластические, мышечные и смешанные. Аорта, плечеголовной ствол, сонные, подключичные артерии относятся к первому типу. Здесь артериальная стенка выдерживает давление до 300мм.рт.ст. артериальная стенка выдерживает давление до 300 мм.рт.ст. артерии меньшего калибра являются сосудами мышечного или смешанного типа. По мере падения давления сокращение мышечного слоя артериальной стенки усиливается. Наличие эластического каркаса в стенке артерии обеспечивает их функциональные свойства – упругость, растяжимость по длине и в поперечном направлении, зияние света при ранениях.

Особенности строения венозной системы обусловлены ее функцией. Наличие клапанного аппарата способствует центростремительному движению крови и препятствует обратному ее току. Стенка вен наиболее тонка и эластична.

Все операции при заболеваниях и повреждениях кровеносных сосудов подразделяются на 4 группы (по Б.В. Петровскому):

1) операции, восстанавливающие проходимость сосудов;

2) операции, ликвидирующие просвет сосудов;

3) паллиативные операции;

4) операции на вегетативных нервах иннервирующих сосуды.

Операции, восстанавливающие проходимость сосудов связаны с наложением сосудистых швов. Хирургический шов может накладываться на стенку сосудов по всей длине окружности – это ЦИРКУЛЯРНЫЙ шов. Если он накладывается не по всей длине – то это БОКОВОЙ шов.

Все сосудистые швы можно подразделить на несколько групп – обивные, выворачивающие, инвагинационные, рассасывающие протезы и механические.

Обивные швы обладают малой адаптационной способностью. Это швы Корреля, Морозовой. Выворачивающие швы с лучшим соприкосновением интимы – это непрерывный матрасный шов. Использование колец Донецкого не приводит к сужению анастомозов.

При инвагинационных швах на вывернутый конец натягивается периферический. Он труден и связан с сужением анастомоза. К таким швам относятся швы Мерфи, Соловьева.

Перевязка сосудов в ране производится для обеспечения надежного гемостаза. Ее необходимо производить с учетом создания оптимальных условий для развития коллатерального кровообращения.

Перевязка сосудов на протяжении осуществляется проксимальнее места ранения, но она иногда осложняется возникновением кровотечения из периферического конца артерии.

Этапы наложения сосудистого шва

1. Мобилизация сосуда.

2. Ревизия мягких тканей, сосудов, нервов, костей и первичная хирургическая обработка раны.

3. Подготовка концов сосуда к наложению шва (на концы сосудов накладывают резиновые турникеты или сосудистые зажимы).

4. Непосредственное наложение шва.

5. Пуск кровотока по сосуду, проверка герметичности шва и проходимости сосуда.

Основные требования, предъявляемые к сосудистым швам

1. Сшиваемые концы сосудов должны соприкасаться по линии швов своей гладкой внутренней поверхностью (эндотелием).

2. Наложение сосудистого шва следует проводить без травмирования эндотелия сшиваемых сосудов.

3. Соединение краёв повреждённого сосуда должно быть с минимальным сужением его просвета.

4. Создание абсолютной герметичности сосудистой стенки.

5. Профилактика образования тромбов: материал, используемый для сшивания сосудов, не должен находиться в просвете и соприкасаться с кровью.

Сосудистый шов Карреля. После мобилизации и выключения из кровотока проксимального и дистального отделов сосуда при помощи зажимов оба конца прошивают через все слои тремя направляющими швами-держалками, располагающимися на равном расстоянии друг от друга. При наложении сосудистого шва швы-держалки растягивают так, чтобы линия соприкосновения концов сосудов имела форму треугольника. В промежутках между фиксированными швами края сосуда сшивают обвивным непрерывным швом. Стежки непрерывного шва проводят на расстоянии 1 мм друг от друга через все слои с небольшим захватом краёв сосуда по всей окружности так, чтобы после затягивания швов нити не выступали в его просвет.

Сосудистый шов Морозовой. Пользуются двумя швами-держалками вместо трёх.

Сосудистый шов Хенкина. Между швами-держалками накладывают очень редкие промежуточные узловые швы. Затем линию швов окутывают муфтой, выкроенной из стенки аутовены. Муфту подшивают к сосуду за адвентицию тремя швами сверху и тремя снизу.

Выворачивающие сосудистые швы (матрацный). Для сшивания задней стенки проксимального и дистального концов сосуда сначала на угол накладывают узловой матрацный шов без затягивания стежков. Только прошив всю заднюю стенку, сближают концы сосуда, одновременно натягивая нити, и тем самым достигают герметичности линии шва. Завязывают первый узловой шов. С ним связывают конец непрерывного шва. Второй угол сосудистой раны прошивают ещё одним узловым матрацным швом, с которым связывают конец нити непрерывного шва. Переднюю стенку прошивают одним непрерывным матрацным швом.

Принцип механического шва заключается в том, что концы сосуда проводятся через специальные втулки, внутренний диаметр которых соответствует наружному диаметру сосуда. Затем концы сосуда выворачиваются (развальцовываются) на этих втулках. Концы сосуда сближаются, и нажатием на рычаг аппарата, развальцованные участки сосуда прошиваются металлическими скрепками на подобие того, как соединяются листы школьной тетради. После этого остается только освободить сосуд от зажимов и втулок.

Применение механического сосудистого шва обеспечивает хорошее прилегание интимы к интиме, хорошую герметизацию линии швов, а также быстроту сшивания сосуда. Однако аппарат для сшивания сосудов может работать только на достаточно эластичных сосудах (атеросклеротические изменения сосудистой стенки затрудняют его использование), а также работа аппарата требует сравнительно большого операционного доступа и выделение сосуда на значительном протяжении.

32. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ. Интимотромбэктомия, эмболэктомия, пластика, протезирование, шунтирование, межсосудистые анастомозы, их сущность и возможности применения в хирургии.

Ответ.

Реконструктивные операции выполняют с целью восстановления магистрального кровотока при нарушении проходимости сосудов.

Острая и хроническая закупорка (окклюзия) артерий связана с образованием внутрисосудистых тромбов и их миграцией по току крови.

Три главных условия тромбообразования определил один из основоположников патологической анатомии Р. Вихров:

1) повреждение стенки артерии (например, руптура атеросклеротической бляшки);

2) нарушение свертываемости крови;

3) замедление кровотока.

Острая окклюзия магистральных сосудов чаще всего наблюдается при митральных пороках сердца (более 50% случаев), при которых тромботические массы накапливаются в расширенном левом предсердии. Известна типичная локализация “застревания” эмболов: чаще всего тромбы локализуются в бедренной артерии (34% случаев); в наружной подвздошной артерии (30%); в 14% эмболы локализуются в подколенной и в 13,6% - в области бифуркации аорты. На верхней конечности эмболия артерий наблюдается значительно реже: в зоне бифуркации плечевой артерии - в 9,1%, в стволе плечевой артерии - в 4,5%.

Эмболэктомия относится к срочным операциям, ее необходимо произвести не позже 6-8 часов от начала окклюзии во избежание ганрены конечности.

Техника операции состоит из следущих моментов:

обнажение артерии в месте локализации эмбола,

введение через разрез артерии (при этом она не кровит) ретроградно катетера Фогарти с баллоном, после раздувания которого извлекают эмбол и, убедившись в востановлении кровотока, производят ушивание разреза артерии.

Тромбэктомия – закрытая производится с помощью зонда Кобата – при недавних тромбах. Открытая – для поздних, сросшихся со стенкой тромбов, разрез делается продольно на стенке сосуда, отсепаровывается тромб, и удаляется.

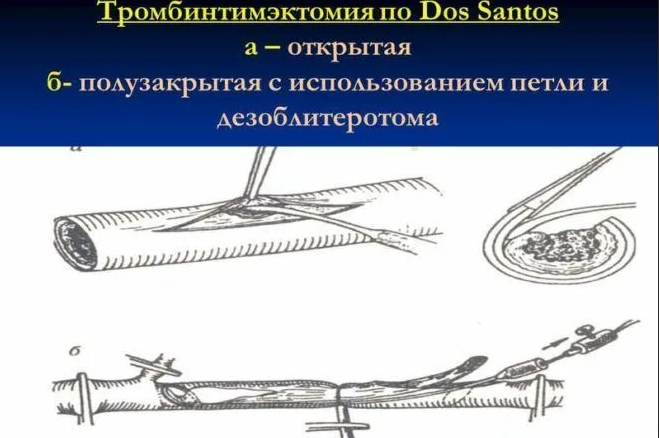

Тромбинтимэктомия (эндартерэктомия) – устраняет не только тромб, но и атеросклеротическую бляшку. Отслаивается интима, повреждённая атеросклеротичексим процессом и удаляется. Интима восстанавливается.

Тромбэндартериоэктомия заключается в оперативном удалении утолщенной интимы вместе с атеросклеротическими массами в зоне сужения артерии. Эта операция допустима в крупных сосудах с сильным кровотоком.

Производят ее в несколько этапов. Из разреза стенки сосуда по окружности отделяют интиму от мышечно-адвентициального слоя и образованную таким образом трубку рассекают поперек. Затем с помощью кольцеобразного инструмента интиму в виде трубки отделяют на необходимом протяжении и отсекают дистальнее зоны ее поражения.

Обходное (или прямое) шунтирование тарлон-лавсановым протезом (могут отторгаться).

Аутовенозное обходное артериальное шунтирование – выделяли поверхностную вену, перевязывали коллатерали и вшивали в сосуд выше и ниже препятствия. Итог – васкуляризация ткани. Вену нужно перевернуть, чтобы не мешали клапаны.

В качестве аутоткани используют сосуды большого сальника – вшиваются выше места повреждения.

При сужении коронарных артерий получила распространение операция аортокоронарного шунтирования – АКШ. Для создания шунта используют взятую с бедра больного v. saphena magna. Один ее конец вшивают в аорту, а другой соединяют со стволом пораженной венечной артерии дистальнее зоны окклюзии.

Чрезкожная ангиопластика (эндоваскулярная дилатация) заключается во введении в бедренную артерию с помощью пункции 2х-просветного катетера Грюнтцига с раздувающимся баллоном и подведением его к месту сужения артерии, например коронарной. С помощью баллона артерию расширяют до необходимого диаметра. Чаще всего эту операцию делают при коронаросклерозе, стенозе почечных артерий под контролем рентгена.

Протезирование сосуда предусматривает замену пораженного участка аорты или других артерий искусственным пластмассовым тканным или плетенным сосудом соответствующей формы и диаметра.