ответы на детские инфекции 2022-2023

.pdf

острое, с быстрой обратной динамикой клинических проявлений - ликвидацией симптомов инфекционного токсикоза и нормализацией стула (чаще всего уже к 5-7-му дню от начала заболевания).

Шигеллез Флекснера клинически мало отличается от шигеллеза Зонне. Однако течение заболевания более тяжелое, часто бывает выраженный колитический синдром с явлениями «гемоколита». Клиническое выздоровление наступает в более поздние сроки - на 7-10-й день болезни и позднее, затягивается и санация организма от возбудителя.

Шигеллез Бойда составляет около 3-5% всех шигеллезов и протекает чаще всего в легкой или стертой форме, при этом симптомы интоксикации и колитический синдром выражены слабо.

Шигеллез дизентерия (Григорьева-Шига) на территории России стал встречаться в виде спорадических случаев (чаще завозных) только в последние годы. Там, где доминирует шигеллез Флекснера и актуален водный путь передачи инфекции, этиологическая роль шигеллезов подгруппы А (Григорьева-Шига, Ларджа-Сакса, Штуцера-Шмитца по старой классификации) заметно выше. Заболевания обычно протекают тяжело, с выраженным первичным нейротоксикозом и интоксикацией, тяжелыми поражениями толстой кишки, гипертермическим синдромом, судорожным синдромом, нарушением сознания. Быстро развивается и резко выражен колитический синдром - боли в животе, тенезмы, слизь и кровь в испражнениях, зияние ануса и др. Вследствие частой рвоты и непрерывных дефекаций, гипертермии, одышки возникают признаки обезвоживания (снижение тургора тканей, сухость кожи и слизистых оболочек, снижение диуреза, гиподинамические нарушения и др.). В крови отмечаются высокий лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом влево (палочкоядерный сдвиг), повышается СОЭ. Болезнь протекает длительно, но может закончиться летальным исходом уже в 1-е сутки

К атипичным формам шигеллеза относят стертую, диспепсическую, субклиническую и гипертоксическую формы.

Стертая форма сопровождается слабо выраженными симптомами - температура тела остается в пределах нормы, общее состояние удовлетворительное. Из клинических проявлений шигеллеза отмечают кратковременный (1-2 дня) жидкий стул 1-2 раза в сутки, иногда с небольшими примесями слизи, зелени. Наблюдается незначительное уплотнение сигмовидной кишки, ослабление наружного сфинктера ануса.

Диспепсическая форма шигеллеза встречается преимущественно у детей 1-го полугодия жизни. Заболевание проявляется нарушением аппетита, нечастыми срыгиваниями, иногда рвотой и изменением частоты стула и характера испражнений (кашицеобразные или жидкие, непереваренные, с патологическими примесями не в каждой порции, но кровь в стуле отсутствует). Общее состояние страдает незначительно, температура тела повышается только до субфебрильных значений или остается в пределах нормы. Диагноз в этих случаях устанавливают на основании эпидемиологических данных и результатов лабораторного исследования.

Гипертоксическая форма см следующий вопрос.

Осложнения. Различают специфические осложнения, связанные с шигеллезом, и неспецифические, обусловленные наслоением вирусной или вирусно-бактериальной инфекции. К специфическим для шигеллеза осложнениям относят выпадение слизистой оболочки прямой кишки вследствие пареза сфинктера заднего прохода, динамическую кишечную непроходимость, инвагинацию, реактивный панкреатит, аппендицит у детей старшего возраста. Другие специфические осложнения - прободение кишечника и развитие перитонита, а также кишечное кровотечение - у детей практически не встречаются.

Среди неспецифических осложнений, особенно у детей раннего возраста, встречаются отит и пневмония (чаще как осложнения наслоившейся ОРВИ), инфекция мочевых путей, дисбактериоз кишечника и (чрезвычайно редко) гемолитико-уремический синдром.

Диагностика. Диагноз шигеллеза устанавливают на основании клиникоэпидемиологических данных с обязательным лабораторным подтверждением. Устанавливать окончательный диагноз шигеллеза на основании только типичной клинической симптоматики не следует, так как в клинической практике нередко встречаются «дизентериеподобные формы» ОКИ (энтероинвазивный эшерихиоз, сальмонеллез, протеоз, кампилобактериоз и др.). Без лабораторного подтверждения диагноз шигеллеза можно установить только тогда, когда имеются достоверные эпидемиологические данные (в очагах инфекции и при лабораторно расшифрованных групповых вспышках шигеллеза).

Для окончательной диагностики используют ПЦР, а также бактериологический и серологический методы исследования. Копрологический метод, как и результаты ректороманоскопии, имеют вспомогательное значение.

Бактериологический метод наиболее распространен. Лучшие результаты дает посев испражнений непосредственно у постели больного, до назначения антибактериальной терапии и с доставкой материала в бактериологическую лабораторию в первые 2 ч с момента взятия. Для исследования выбирают частицы испражнений, содержащие патологические примеси, но не кровь. Посев биоматериала производят на селективные среды среда Плоскирева, Левина и др. Отрицательный результат бактериологического исследования испражнений можно дать на 3-5-й, а положительный, как правило, - на 5-7-й день с момента доставки материала в бактериологическую лабораторию. Частота положительных результатов (высев и идентификация возбудителя) даже при типичных клинических проявлениях шигеллеза не превышает 60-70%.

Окончательный клинический диагноз шигеллезов устанавливают с учетом результатов лабораторного исследования испражнений с указанием вида и серовара шигелл (например, шигеллез Зонне 2е, шигеллез без высева), а также типа и тяжести заболевания (например, шигеллез типичный, среднетяжелая форма). В последние годы в связи с особенностями современной дизентерии, особенно проявляющимися у детей раннего возраста, к основному клиническому диагнозу добавляют топический диагноз (колит, энтероколит и др.) и ведущий инфекционный синдром (например, токсикоз с эксикозом, нейротоксикоз, инфекционнотоксический шок). Течение заболевания определяют при выписке из стационара или к моменту исчезновения всех клинических проявлений шигеллеза (например, острое или затяжное течение).

Серологические методы диагностики, как правило, используют в сомнительных случаях и при отрицательных результатах бактериологического исследования испражнений. Это определение титра специфических антител в сыворотке крови больного и антигена в испражнениях. Для определения титра специфических противошигеллезных антител обычно используют РНГА, реже - РПГА или РА. В качестве антигенов берут взвесь суточной культуры шигелл (РА) или эритроцитарный диагностикум из шигелл Зонне и Флекснера (РПГА, РНГА). Положительный диагностический титр антител при шигеллезе Зонне 1:100, а при шигеллезе Флекснера 1:200. Более достоверным следует считать нарастание титров антител в динамике.

Для экспресс-диагностики используют ИФА и реакцию латекс-агглютинации (РЛА).

Больных дизентерией можно лечить как на дому, так и в стационаре. Вопрос о госпитализации решается на основании клинико-эпидемиологических данных. Госпитализации подлежат больные со средней тяжести и тяжелым течением дизентерии, лица с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, а также больные, представляющие повышенную эпидемиологическую опасность (пищевики и приравненные к ним контингенты).

Питание больным назначают в зависимости от периода болезни и степени выраженности поражения кишечника. Вначале применяется диета № 4 (или № 4б), которая обеспечивает химическое и механическое щажение желудочно-кишечного тракта. После нормализации стула показана диета № 4в с последующим переводом на диету № 2.

При легких формах шигеллеза назначают питание, соответствующее возрасту ребенка, пища должна быть механически обработана. В остром периоде исключаются овощи и фрукты, содержащие большое количество клетчатки, а также острые, соленые, жирные, жареные и маринованные продукты. Общий объем пищи в первые 1-2 дня уменьшают на 15-20% физиологической потребности. Пищу дают в теплом виде в 5-6 приемов.

При среднетяжелых формах назначают дробное кормление с уменьшением суточного объема пищи на 20-30% в течение первых 2-3 дней. С улучшением общего состояния, исчезновением симптомов интоксикации и дисфункции кишечника объем питания быстро доводится до физиологической нормы, а диета расширяется.

При тяжелых формах по возможности сразу же переводят больного на дробное питание с уменьшением объема пищи на 40-50% в первые 2-3 дня. В последующие дни суточный объем пищи увеличивают ежедневно на 10-15% и удлиняют интервалы между кормлениями.

Этиотропная терапия: АБТ с учетом чувствительности. Первая линия – ципрофлоксацин. Применяют гентамицин, полимиксин М сульфат, ампициллин, амоксиклав, амоксициллин,

невиграмон. При среднетяжелых формах шигеллезов лучше назначать нитрофураны (фуразолидон, эрцефурил), 8-оксихинолины (хлорхинальдол и др.). Курс лечения не должен превышать 5-7 дней.

Патогенетически обоснованными препаратами стартовой терапии независимо от тяжести заболевания следует считать энтеросорбенты (энтеросгель, энтеродез, смекта), пробиотики (пробифор, бифидумбактерин форте и др.). Применение энтеросорбентов должно начинаться как можно раньше, желательно при первых симптомах заболевания, и продолжаться до окончания лечения.

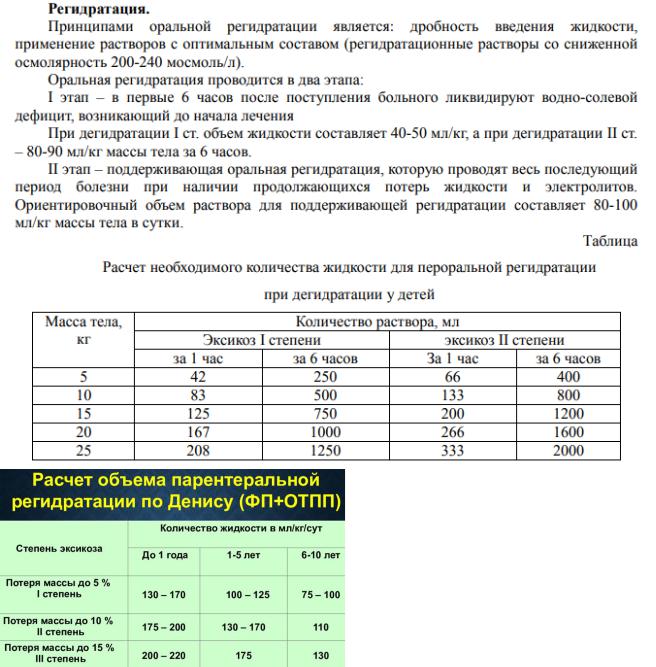

С целью регидратации при легкой форме рекомендуется пероральное применение глюкозо-солевых растворов (Декстроза+ Калия хлорид+ Натрия хлорид+ Натрия цитрат (регидрон); ОРС второго поколения и др.); при среднетяжелом и тяжелом течении - в/в введение солевых полиионныз растворов с учетом степени обезвоживания и массы тела больного (квартасоль, ацесоль, хлосоль, трисоль, дисоль), скорость введения зависит от степени обезвоживания.

Со спазмолитической целью для купирования спазма толстой кишки рекомендуется применение дротаверина (папаверина) перорально по 0,04 г 3 раза в день.

Сцелью коррекции микробиоценоза кишечника в периоде реконвалесценции, когда купирована острая воспалительная реакция, рекомендуется применение бифидумбактерина, бифидумбактерий бифидум+кишечных палочек (бификол), кишечных палочек (колибактерин), лактобактерий ацидофильных и др. в течение 3-4 недель

Сцелью нормализации процессов пищеварения и всасывания рекомендуется применение панкреатина по 0,5 г 2-3 раза в сутки, гемицеллюлазы+желчи компоненты+ панкреатина по 1 драже 3 раза в сут и др.

Профилактика шигеллезов у детей в современных условиях должна быть основана в первую очередь на строгом соблюдении технологии приготовления, хранения и сроков реализации пищи и противоэпидемического режима в детских дошкольных и школьных учреждениях.

Важное значение имеют ранняя диагностика и изоляция больного (или бактериовыделителя шигелл) в условиях стационара или на дому. На всех больных шигеллезом и бактериовыделителей заполняется

экстренное извещение в СЭС (форма № 58). В очаге инфекции после изоляции больного проводится заключительная дезинфекция. За контактными детьми устанавливают медицинское наблюдение на 7 дней, карантин не объявляют. В очаге инфекции в период наблюдения проводят текущую дезинфекцию, осуществляют строгий контроль за стулом детей, в ясельных группах детского сада ведут табель стула. Каждого ребенка с дисфункцией кишечника необходимо изолировать и обследовать бактериологическим методом.

Бактериовыделители шигелл не допускаются в детские дошкольные учреждения вплоть до полной санации организма от возбудителя, за ними устанавливают диспансерное наблюдение. Назначение антибиотиков и химиопрепаратов с целью санации, как правило, малоэффективно и не способствует сокращению сроков бактериовыделения.

На контактных медицинское наблюдение устанавливается на 7 дней с момента изоляции источника инфекции (термометрия, осмотр стула, пальпация кишечника; по показаниям - посев кала). При выявлении больного дизентерией в организованном коллективе, контактные с ним лица подвергаются контрольному бактериологическому исследованию. Химиопрофилактика у контактных с больным лиц не проводится

Для активной иммуннизации предлагается вакцина дизентерийная против шигелл Зонне липополисахаридная жидкая (Шигеллвак, Россия). Вакцину вводят однократно, глубоко подкожно или внутримышечно в дозе 0,5 мл (50 мкг) независимо от возраста начиная с 3 лет. Вакцинацию рекомендуется проводить по эпидпоказаниям, в группах посещающих детские учреждения, отъезжающих в оздоровительные лагеря, а также прививать всех лиц, отъезжающих в регионы с высокой заболеваемостью дизентерией Зонне. Целесообразно вакцинировать работников инфекционных стационаров и бактериологических лабораторий, а также лиц, занятых в сфере общественного питания и коммунального благоустройства.

2.Шигеллез. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез. Классификация, клиника нейротоксикоза. Диагностика, лечение, профилактика.

Для нейротоксикоза, опережающего кишечную дисфункцию, характерны энцефалитический, менингеальный, менингоэнцефалитический и гипертермический (злокачественная гипертермия) синдромы.

Нейротоксикоз (токсическая энцефалопатия, энцефалическая реакция) - представляет собой остротекущую реакцию детского организма на внедрение в сосудистое русло микробных и/или вирусных токсинов с нейротропным действием, способствующих мобилизации громадного количества биологически активных веществ (БАВ), совместно, повреждающих эндотелий сосудов и приводящих к развитию

токсического отека мозга, гипертермии, судорог и своеобразного нейрогенного нарушения функции сердца и легких. Клинический симптомокомплекс нейротоксикоза у детей отличается многообразием проявлений и их быстрой изменчивостью.

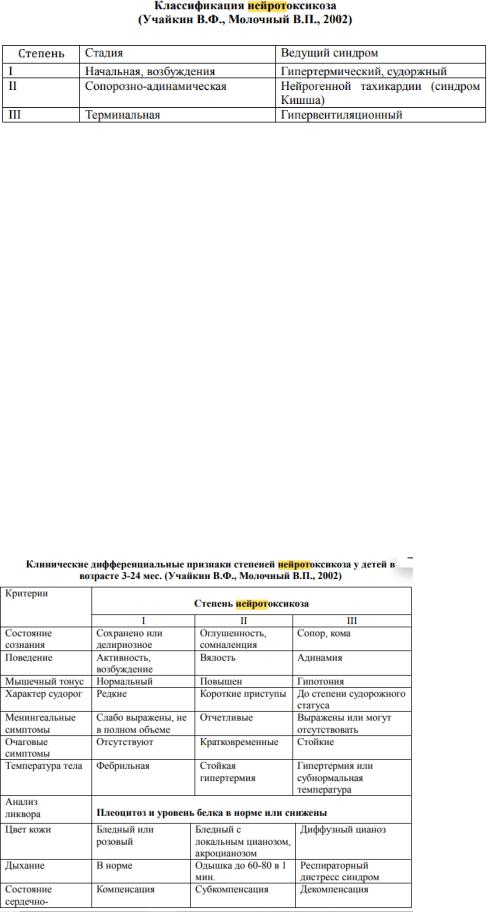

Степени нейротоксикоза:

Нейротоксикоз I степени характеризуется наличием двигательного беспокойства, высокой температуры тела, кратковременных судорог. Сознание нарушено незначительно, явления менингизма не выражены. Отмечается бледность кожных покровов или их легкая гиперемия. Функции органов дыхания и сердечно-сосудистой системы нарушены в пределах, необходимых для компенсации потребностей организма.

Нейротоксикоз II степени сопровождается гипертермией, торпидной к действию антипиретических средств, угнетением сознания до степени сомналенции, сопора. Выявляются отчетливые общемозговые (рвота, головная боль) и менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского). Возможно появление приступов судорог, нестойких очаговых знаков. Отмечаются тахипноэ, до 60-80 в 1 мин, тахикардия до 200 в 1 мин, умеренное повышение или снижение систолического АД, стойкая бледность с локальным цианозом, акроцианозом, пастозностью в области бедер, передней брюшной стенки. Возможен метеоризм. Олигурия менее 1 мл/кг в 1 час. Выявляются умеренная гипоксемия, гипокапния, смешанный ацидоз.

Нейротоксикоз III степени характеризуется приступами судорог, сопровождающихся нарушением дыхания, сердечной деятельности. Температура тела может снизиться до субнормальной или может быть очень высокой. Отмечаются резкая бледность или диффузный цианоз кожных покровов, положительный симптом «белого пятна». Менингеальные симптомы могут исчезать или быть резко выраженными. Сознание нарушено до степени сопора, комы. Мышечная гипотония, адинамия. Тахикардия с явлениями коронарной недостаточности или брадикардия. Снижение систолического и диастолического АД. Дыхательная недостаточность по вентиляционному и шунто-диффузионному типам. Парез кишечника II-III степени. Снижение диуреза до степени анурии. Кровоточивость из мест инъекций, желудочное кровотечение, ДВСсиндром. Типичны гипоксемия, гиперкапния, метаболический ацидоз.

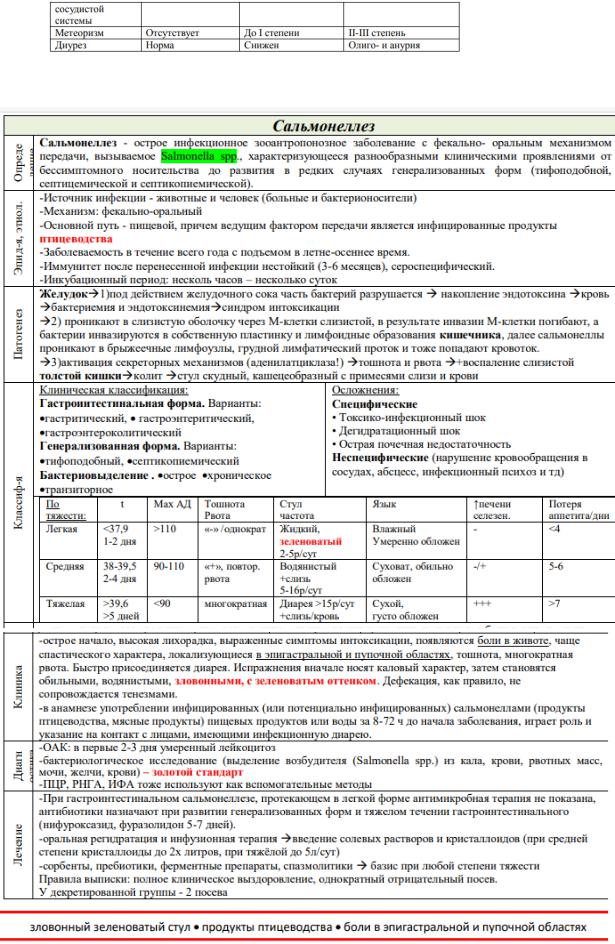

3.Сальмонеллез. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез. Классификация, клиника локализованной формы, осложнения. Диагностика, лечение, профилактика.

Сальмонеллы - мелкие палочки с закругленными концами, грамотрицательные, спор и капсул не образуют. Большинство из них подвижны и имеют перитрихально расположенные жгутики. Они хорошо растут на обычных питательных средах, являются факультативными анаэробами и относятся к условнопатогенным микроорганизмам (т. е. не обладают тропностью только к определенным органам или тканям).

Сальмонеллы содержат термостабильный соматический О-антиген, термолабильный жгутиковый Н- антиген. По структуре О-антигена сальмонеллы подразделяются на группы А, В, С, D, Е и т. д.; а по жгутиковому Н-антигену - на серовары. Различают около 2000 сероваров. От человека выделено более 700 сероваров. В нашей стране зарегистрировано более 500, среди них доминируют сальмонеллы групп В, С, D, Е - сальмонелла энтеритидис, тифимуриум, дерби, панама, анатум, холерасуис.

Сальмонеллы могут длительно сохраняться во внешней среде. Большинство штаммов сальмонелл не только долго выживают в пищевых продуктах (в молоке - 2-40 дней, кефире - около 30 дней, в копченостях - от 4 до 6 мес и т. д.), но и размножаются с накоплением в них токсических субстанций и в первую очередь эндотоксинов.

Сальмонеллы устойчивы к большинству антибактериальных препаратов, но высокочувствительны к обычным дезинфицирующим растворам.

Инфицирование детей обычно происходит от взрослых носителей сальмонелл или больных со стертыми формами заболевания, в детских дошкольных учреждениях - чаще всего от обслуживающего персонала. Источником инфекции для новорожденных нередко бывает мать.

Факторы и пути передачи при сальмонеллезе многообразны. Дети старшего возраста заражаются преимущественно алиментарным путем через мясные, молочные и другие продукты животного происхождения, а также через овощи и фрукты (салаты из капусты, огурцов, помидоров, морковные соки, фрукты и др.), инфицирование которых возможно во время хранения, транспортировки и реализации. Вспышки сальмонеллеза, связанные с пищевым путем инфицирования, возникают в основном в детских учреждениях, где нарушаются правила приготовления пищи и хранения продуктов.

Контактно-бытовой путь заражения отмечается главным образом у детей раннего возраста, особенно у новорожденных, недоношенных и ослабленных другими заболеваниями. Инфицирование нередко происходит в стационарах через предметы ухода, руки персонала, полотенца, пыль, пеленальные столики, горшки.

Сальмонеллез встречается в течение всего года, но чаще – в летние месяцы, что можно объяснить ухудшением условий хранения пищевых продуктов.

Фазы: токсемии, энтеральная фаза, бактериемии.

Втипичном случае сальмонеллез характеризуется доброкачественным циклическим течением

иналичием симптомокомплекса, характерного для этого заболевания, а также выделением возбудителя из фекалий или обнаружением нуклеиновых кислот сальмонелл в фекалиях. Катипичным формам сальмонеллеза относятся:

•стертая и субклиническая формы протекают со слабо выраженными и быстро проходящими симптомами, диагностируются преимущественно в эпидемических очагах;

•бессимптомная форма протекает с отсутствием клинических симптомов болезни, но с нарастанием титров специфических антител в крови. Выявляется в очагах инфекции и у работников сельского хозяйства, непосредственно контактирующих с инфицированной птицей;

•носительство сальмонелл может быть реконвалесцентным (после перенесенного острого кампилобактериоза), транзиторным (выявляется у здоровых лиц в очагах инфекционных диарей) и хроническим (более 3-х месяцев).

Локализованная (гастроинтестинальная) форма включает следующие варианты: гастроэнтероколит, гастроэнтерит, энтероколит, энтерит, мезаденит, аппендицит. Генерализованная форма протекает в виде сальмонеллезной септицемии или септикопиемии. По тяжести течения выделяют легкие, среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. По характеру течения - гладкое и негладкое, в том числе с обострениями и рецидивами. По продолжительности заболевания и его исходу — острое (до 1 месяца), затяжное (до 3-х месяцев), хроническое (более 3-х месяцев).

По течению различают следующие формы сальмонеллеза: легкой степени тяжести, средней степени тяжести и тяжелую.

Инкубационный период колеблется от нескольких часов (при массивном инфицировании пищевым путем) до 5- 6 дней (при контактном пути инфицирования или малой дозе возбудителя). Клинические симптомы, их выраженность, последовательность появления и длительность течения заболевания зависят от клинической формы. Различают типичные (желудочно-кишечная, тифоподобная и септическая) и атипичные (стертая, субклиническая) формы сальмонеллеза, а также бактерионосительство.

Желудочно-кишечная форма сальмонеллеза у детей наиболее распространена. В зависимости от преимущественного поражения того или иного отдела желудочнокишечного тракта ведущими могут быть гастрит, энтерит, колит, гастроэнтерит, энтероколит и т. д.

Гастрит и гастроэнтерит как клинический синдром сальмонеллеза встречаются преимущественно у детей старшего возраста и, как правило, при пищевом пути инфицирования (массивная инвазия). Инкубационный период короткий, до 1 сут. Заболевание начинается остро, с болей в эпигастральной области, повторной рвоты, повышения температуры тела до 38-40 °С, общей слабости. Язык густо обложен, суховат, живот умеренно вздут. Заболевание может закончиться в течение 2-3 дней без появления жидкого стула (гастритическая форма). В ряде случаев эта форма сальмонеллеза начинается остро, с болей в животе, повторной рвоты, но имеются резкая слабость, гипотермия, похолодание конечностей и падение артериального давления по типу коллапса. Чаще всего вслед за симптомами гастрита появляется диарейный синдром - гастроэнтеритический вариант течения. Стул при этом обычно нечастый (до 3-5 раз в сутки), кашицеобразный или жидкий, обильный, непереваренный, иногда водянистый или 281 пенистый с примесью небольшого количества слизи и зелени (рис. 8). В различной степени выражены симптомы интоксикации или токсикоза с эксикозом.

Энтеритная форма чаще развивается при контактном пути инфицирования у детей раннего возраста, имеющих сопутствующие заболевания (рахит, анемия, гипотрофия и др.). Инфекция начинается с болей в животе. Возможны тошнота, однократная рвота, стул учащается до 5-10 раз в сутки и более, бывает кашицеобразным или жидким, водянистым, обильным, непереваренным с белыми комочками, небольшой примесью прозрачной слизи, зелени и резким кислым запахом. Живот умеренно вздут, при пальпации отмечается урчание по всему животу. Температура тела повышается до субфебрильных значений. Возможно развитие токсикоза с эксикозом. Течение болезни более длительное, диарейный синдром может сохраняться до 2-3 нед, сопровождаясь повторным, иногда длительным бактериовыделением.

Колитная форма сальмонеллеза встречается изолированно, редко и по клиническим проявлениям напоминает шигеллез. Как и шигеллез, начинается заболевание остро, с повышения температуры, появления симптомов интоксикации и колитического синдрома: боли по ходу толстой кишки, жидкого, необильного, калового стула с большим количеством мутной слизи, нередко зелени и прожилок крови. В отличие от таковых при шигеллезе проявления токсического синдрома более продолжительные, симптомы дистального колита (тенезмы, спазм сигмовидной кишки, податливость ануса и др.) отсутствуют или появляются не с первых дней болезни, а на 3-5-й день, стул, как правило, остается каловым.

Гастроэнтероколит и энтероколит - наиболее частые проявления сальмонеллезной инфекции у детей любого возраста, составляющие более половины (53,2-67%) всех клинических вариантов болезни. Заболевание начинается остро, выраженность основных симптомов постепенно нарастает в течение 3-5 дней. С первых дней болезни появляется учащенный, обильный жидкий стул, содержащий каловые массы, перемешанные с водой, нередко стул зловонный, с большим количеством мутной слизи и зелени. Цвет и консистенция испражнений нередко напоминают «болотную тину» или «лягушачью икру» (темно-зеленая пенистая масса, состоящая из сгустков слизи). В редких случаях отмечаются и симптомы дистального колита

в виде спазмированной сигмовидной кишки, податливости ануса, тенезмов или их эквивалентов (у детей раннего возраста - натуживание и покраснение лица, беспокойство перед дефекацией). Рвота при гастроэнтероколитической форме сальмонеллеза нечастая, но упорная, появляется периодически, не каждый день, не связана с приемом пищи, воды и лекарств («немотивированная»). Рвота сохраняется на протяжении всего острого периода заболевания.

При осмотре детей обращают на себя внимание густо обложенный, иногда утолщенный язык со следами зубов, умеренно вздутый живот («полный живот»), у детей раннего возраста - гепатоспленомегалия. Дети при сальмонеллезной инфекции, как правило, вялые, сонливые, заторможенные, адинамичные, аппетит значительно снижен.

Температура тела повышается с 1-го дня болезни, достигает максимума к 3-4-му дню и держится в среднем 5-7 дней. Иногда лихорадочный период затягивается до 2-3 нед и более. Несмотря на проводимую, казалось бы, адекватную терапию, явления интоксикации сохраняются, стул нормализуется медленно (к 7-10- му дню и позднее), часто отмечается длительное бактериовыделение.

Следствием выраженного диарейного синдрома, повторной рвоты и других факторов является развитие синдрома токсикоза с эксикозом, нарушениями гемодинамики, функций сердечно-сосудистой, центральной и вегетативной нервной системы, обмена веществ, с угнетением функции почек, печени и нередко коры надпочечников. Развитие токсикоза с эксикозом утяжеляет основной инфекционный процесс и нередко может служить причиной неблагоприятного исхода.

Внутриклеточное паразитирование сальмонелл в эпителиоцитах кишечника (в том числе и макрофагах) определяет возможность их длительного персистирования в организме, возникновения обострений и рецидивов, а также формирования долгосрочного бактериовыделения и низкой эффективности антибиотикотерапии.

Иммунитет при сальмонеллезантибактериальный, типоспецифический, непродолжительный (около 5-6 мес). Повторное заражение детей по истечении этого срока приводит к возникновению нового заболевания, но клинические проявления бывают менее выраженными.

В ходе инфекционного процесса в крови больных накапливаются специфические антитела с преобладанием в раннем периоде болезни IgМ, а затем и IgG. Гуморальные антитела обеспечивают нейтрализацию эндотоксина, но недостаточно нейтрализуют действие микробных тел, особенно если сальмонеллы локализуются в нейтрофилах и макрофагах. При сальмонеллезе, как и при других кишечных инфекциях бактериальной природы, большое значение имеет местный (мукозный) иммунитет.

Осложнения. При гастроинтестинальной форме заболевания возможно развитие сосудистого коллапса, гиповолемического шока, острой сердечной и почечной недостаточности. Больные сальмонеллезом склонны к септическим осложнениям, из которых встречаются гнойные артриты, остеомиелиты, эндокардиты, абсцессы мозга, селезенки, печени и почек, менингиты, перитониты, аппендициты. Кроме того, могут возникнуть пневмонии, восходящая инфекция мочевыводящих путей (циститы, пиелиты), токсико-инфекционный шок. При всех клинических формах заболевания возможно развитие рецидивов.

Диагностика. Типичные формы сальмонеллеза начинаются остро, с нарастанием тяжести общего состояния; лихорадка относительно длительная, отмечаются нечастая, но продолжительная «немотивированная» рвота, болезненность и урчание в правой подвздошной области, густо обложенный язык, явления метеоризма («полный живот»), энтеритный или энтероколитный стул типа «болотной тины» с неприятным, зловонным запахом. При среднетяжелых и тяжелых формах возникают гепатоспленомегалия, особенно у детей раннего возраста, изменения ЦНС в виде вялости, оглушенности, сонливости, в периферической крови - выраженный лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом влево (палочкоядерный сдвиг), повышение СОЭ. Решающими в установлении диагноза являются результаты бактериологического и серологического исследования.

Тактика ведения пациентов с сальмонеллезом:

Госпитализация пациентов со средне - тяжелыми, тяжелыми и осложненными формами заболевания, по эпидемиологическим показаниям.

Амбулаторное лечение пациентов с легкой формой заболевания при отсутствии эпидемиологических, социальных показаний для госпитализации.

Постельный или палатный режим в зависимости от тяжести заболевания.

Учет водного баланса (объема жидкости с учетом регидратации пероральной и/или парентеральной, пищи, потерь пациента с рвотой, диареей, мочеиспусканием).

Щадящая диета в острый период сальмонеллеза при выраженных общих инфекционных и местных симптомах (2–4 дня).

Разрешаются: протертые вегетарианские или на нежирном мясном бульоне крупяные супы или первые блюда с мелконарезанными или протертыми овощами, различные мясные блюда из нежирных сортов мяса; отварные блюда из нежирной рыбы, сыр твердых сортов; подсушенный белый хлеб, сухари, сушки, несдобное печенье. Яблоки разрешаются печеные, в протертом виде.

Назначается АБТ при развитии генерализованных форм и тяжелом течении гастроинтестинального сальмонеллеза, при среднетяжелых формах гастроинтестинального сальмонеллеза у лиц с отягощенным преморбидным фоном.

Профилактика. обязательное направление экстренного извещения в территориальный орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Мероприятия включают оздоровление домашних животных, предупреждение распространения среди них сальмонеллеза, соблюдение санитарного режима на мясокомбинатах, птицефабриках и молочных предприятиях с целью исключить инфицирование сырья в процессе забоя животных и птиц, разделки туш, хранения, транспортировки и реализации.

Мероприятия по предупреждению распространения сальмонеллеза в детских коллективах практически не отличаются от таковых при других ОКИ. Решающее значение имеют раннее выявление и изоляция источника инфекции (больных сальмонеллезом или бактериовыделителей). Проводят однократное бактериологическое исследование испражнений всех больных с дисфункцией кишечника, детей при поступлении в организованные детские коллективы, а также рожениц, поступающих в родовспомогательные учреждения. При бактериовыделении повара, санитарки, медсестры, врача они отстраняются от основной работы до санации организма от сальмонелл.

Изоляция больного прекращается после полного клинического выздоровления и однократного отрицательного бактериологического исследования испражнений, проведенного не ранее чем через 3 дня после окончания этиотропной терапии. Дети, посещающие младшую группу детского сада, подлежат диспансерному наблюдению в течение 3 мес с обязательным ежемесячным бактериологическим обследованием на бактерионосительство. Бактериовыделители сальмонелл в детские ясли, дома ребенка не допускаются, им разрешается посещать эти учреждения только после получения троекратных отрицательных результатов исследования кала, проведенных в течение 15 дней после последнего высева сальмонелл.

При возникновении групповых вспышек сальмонеллеза бактериологическому обследованию подлежат все дети и обслуживающий персонал, а также остатки продуктов, употребленных в пищу в последние 1-2 дня; проверяются места их хранения, технология приготовления пищи и ее реализация.

Карантин не объявляется, устанавливают медицинское наблюдение за контактами в течение 7 дней с момента изоляции больного. Проводят заключительную и текущую дезинфекцию. Специфическая профилактика сальмонеллеза не проводится. В очагах сальмонеллезной инфекции с профилактической целью можно использовать КИП (по 1 дозе в течение 3-5 дней).

4. Сальмонеллез. Определение, этиология, эпидемиология, патогенез. Классификация, клиника

генерализованной формы, осложнения. Диагностика, лечение, профилактика.

Тифоподобная форма составляет в последние годы не более 1-2% всех форм сальмонеллеза и встречается преимущественно у детей старшего возраста. При этой форме отмечаются выраженная бактериемия и токсический синдром. По клиническим проявлениям заболевание напоминает паратиф. Болезнь начинается остро, с повышения температуры тела до высоких значений (39-40 °С), головной боли,