- •1. Физиология с.Х. Животных, как биологическая основа технологии современного животноводства.

- •2. Принципы регуляции физиологических функций. Понятие о гомеостазе.

- •3. Процесс возбуждения, его физиолого-биохимическая сущность. Потенциал покоя и потенциал действия.

- •4. Возбудимые ткани, их свойства. Законы раздражения. Роль возбудимых тканей в организме.

- •1) Закон силы раздражения

- •2) Закон длительности раздражения (закон времени)

- •3) Закон градиента раздражения.

- •5. Механизм мышечного сокращения. Роль потенциала действия, Са и атф. Виды и режим мышечной деятельности.

- •6. Структура и функции нейрона. Рефлекторная деятельность цнс. Нервные центры и их свойства.

- •7. Проводящие и рефлекторные функции спинного и продолговатого мозга.

- •8. Проводящие и рефлекторные функции среднего мозга.

- •9. Промежуточный мозг, функции. Лимбическая система.

- •10. Роль мозжечка. Современные представления о функции ретикулярной формации.

- •11. Кора больших полушарий, функции.

- •12. Процесс торможения в цнс. Координация рефлексов и интеграция функций организма.

- •13. Взаимосвязь и функциональные различия соматического и вегетативного отделов цнс.

- •Виды синапсов. Межнейронная передача возбуждения. Химическая синаптическая передача.

- •Рецепция, рецептор, анализатор. Общие свойства анализаторов, принципы их строения и кодирования сигналов.

- •Кодирование информации в анализаторах

- •Кожный покров и его производные. Кожные механо- и терморецепторы.

- •Физиология анализатора зрения. Свет и его восприятие.

- •Физиология слухового анализатора.

- •Вестибулярный аппарат.

- •Физиология вкуса.

- •Физиология обонятельного анализатора.

- •Физиология движения. Механизм регуляции движения. Утомление и истощение.

- •Понятие о крови. Основные функции крови. Форменные элементы крови.

- •Классификация и функции лейкоцитов. Лейкоцитарная формула.

- •Гематокрит. Гемопоэз. Регуляция кроветворения.

- •Химический состав плазмы.

- •Роль эритроцитов. Гемоглобин, его строения и свойства.

- •Тромбоциты, строение, функции. Современные представления о механизме свертывания крови.

- •Гематология. Антигены (гаптены). Антитела. Резус-фактор. Группы крови.

- •Иммунология. Иммунитет. Современные представления о тканевом и клеточном иммунитете.

- •Строение и общая физиология сердца. Механическая работа сердца.

- •Фазы сердечной деятельности. Автоматия сердца. Проводящая система сердца.

- •Биотоки сердца. Методы их регистрации. Электрокардиография, ее принципы и назначение.

- •Нейрогуморальная регуляция сердечно-сосудистой деятельности.

- •Функции сосудистой системы. Основы гемодинамики. Микроциркуляция.

- •Особенности кровообращения в некоторых органах и у плода.

- •Лимфа и лимфообразование. Функции лимфатической системы.

- •Гипоталамо-гипофизарная система.

- •Эпифиз, его значение и функции гормонов. Тимус, его значение и функции гормонов.

- •Щитовидная и паращитовидные железы, биологическая роль их гормонов.

- •Надпочечники. Строение, гормоны и их биологическая роль.

- •Инкреторный аппарат поджелудочной железы, гормоны и их биологическая роль.

- •Гормоны мужских половых желез и их биологическая роль.

- •Гормоны женских половых желез и их биологическая роль.

- •Диффузная эндокринная система.

- •Общие принципы эндокринной регуляции функций. Биологические основы применения гормонов в животноводстве.

- •Классификация и механизм действия гормонов.

- •Сущность процесса дыхания. Газообмен в легких и тканях. Нейрогуморальная регуляция дыхания.

- •Связывание и транспорт газов кровью. Регуляция актов дыхания. Особенности дыхания у птиц и рыб.

- •Пищеварения в ротовой полости. Состав и роль слюны. Регуляция слюноотделения.

- •Пищеварение в желудке. Типы желудков и их морфофункциональные особенности.

- •Особенности пищеварения у лошадей и свиней.

- •Пищеварение в многокамерном желудке жвачных животных. Метаболизм белков, углеводов и жиров в рубце. Механизм жвачки.

- •Расщепление кормового белка до пептидов и аминокислот

- •Роль микроорганизмов рубца в переваривании углеводов и жиров. Физиологические основы применения небелковых азотистых соединений в кормлении жвачных.

- •Кишечное пищеварение, роль желчи, поджелудочного и кишечного соков в пищеварении.

- •Полостное и пристенное пищеварение. Всасывание питательных веществ в тонком и толстом отделах кишечника.

- •Особенности пищеварения у птиц.

- •Понятие об обмене веществ и энергии. Катаболические и анаболические пути. Методы изучения метаболизма.

- •Биологическая ценность белков. Баланс азота и азотистое равновесие. Регуляция белкового обмена.

- •Роль основных микро- и макроэлементов в организме животных. Регуляция минерального обмена.

- •Обмен углеводов и жиров в организме с.Х. Животных. Регуляция углеводного и жирового обменов.

- •Роль воды в организме. Водный и электролитный баланс.

- •Превращение энергии в животном организме. Баланс энергии, методы измерения затрат энергии. Регуляция обменной энергии.

- •Витамины и их значение для организма.

- •Микроструктура и функции почек. Механизм образования мочи и его регуляция. Конечные продукты обмена. Пути их выведения из организма.

- •Физиология половой системы самцов. Нервная и гуморальная регуляция воспроизводительной функций у самцов.

- •Физиология половой системы самок. Нервная и гуморальная регуляция воспроизводительной функций у самок.

- •Особенности размножения у птиц.

- •Физиология беременности у животных

- •Физиология родового процесса.

- •Процесс овуляции, формирования яйца и яйцекладка.

- •Маммогенез. Морфофункциональная характеристика молочной железы разных видов животных.

- •Химический состав, свойства молока и молозива и их физиологическая роль.

- •Механизм образования белков, жиров, углеводов молока. Регуляция процессов образования и выделения молока.

- •Физиологические основы ручного и машинного доения животных.

- •Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический стереотип.

- •Типы высшей нервной деятельности и их характеристика. Значение знания их в практике ветврача. Методики определения типов внд.

- •Биологическое значение условных рефлексов. Механизм их образования. Роль условных рефлексов в практике ветврача.

- •Адаптация сельскохозяйственных животных. Механизм адаптации.

Химический состав, свойства молока и молозива и их физиологическая роль.

Молозиво — секрет желтовато-коричневого цвета, вязкой консистенции, солоноватого вкуса; содержит много белков, углеводы, жиры, много минеральных солей (особенно магния), витамины, гидролитические ферменты

Основной белок коровьего молока — казеин (около 2,7 %), много меньше лактоальбуминов (0,5 %) и лактоглобулинов (0,2 %). Кроме белка в молоке присутствуют свободные аминокислоты, ферменты, молочный жир (смесь различных триглицеридов, содержит более 40 жирных кислот) в виде жировых шариков диаметром 0,5...10мкм, слипанию которых препятствуют белково- лецитиновые оболочки, углеводы (в основном дисахарид лактоза), а также все витамины, макро- и микроэлементы, малые, средние и большие эпителиальные клетки, нейтрофильные лейкоциты, молочные тельца (особые жировые образования округлой или овальной формы). Из молока кобыл нельзя получить какие-то продукты, так как там намного меньше глобулинов и альбуминов и казеина, а диаметр жировых шариков намного меньше, оно более водиностое и очень сладкое (за счет лактозы).

Механизм образования белков, жиров, углеводов молока. Регуляция процессов образования и выделения молока.

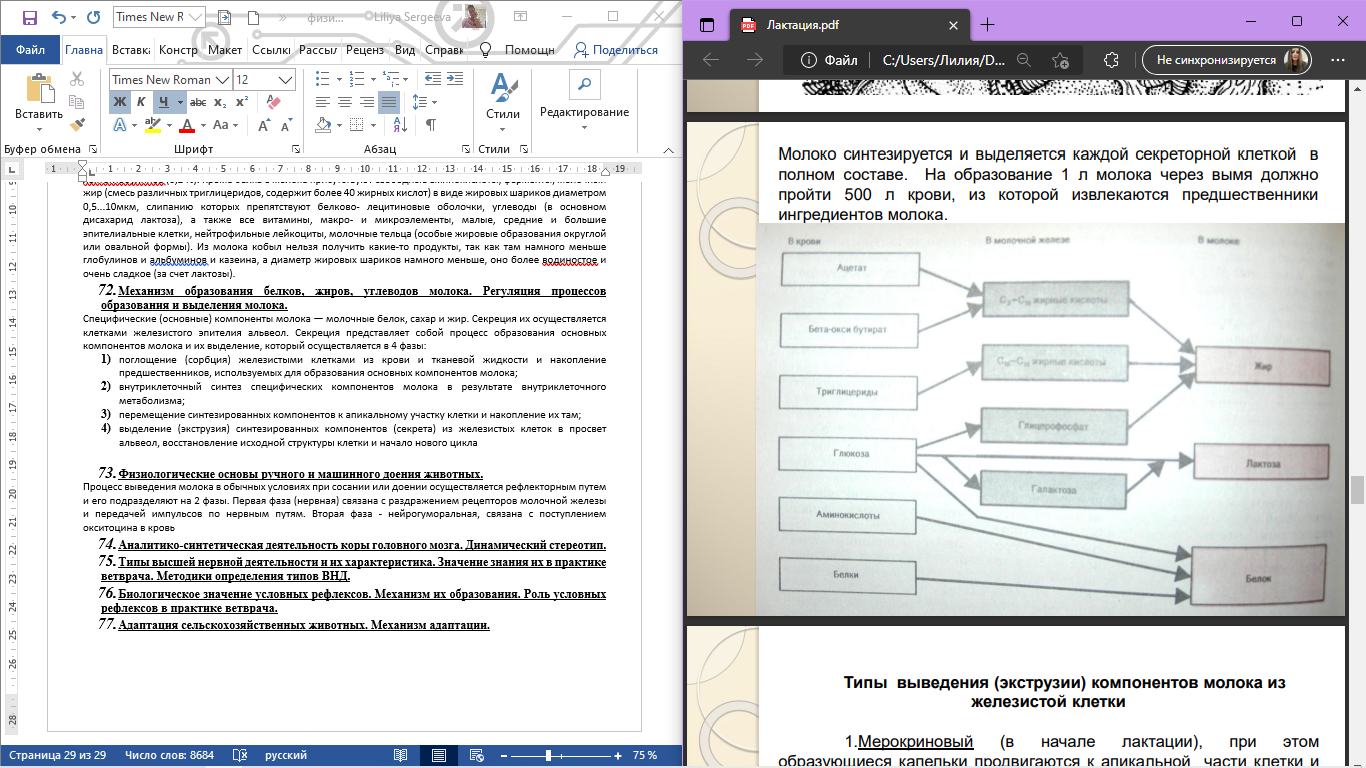

Специфические (основные) компоненты молока — молочные белок, сахар и жир. Секреция их осуществляется клетками железистого эпителия альвеол. Секреция представляет собой процесс образования основных компонентов молока и их выделение, который осуществляется в 4 фазы:

поглощение (сорбция) железистыми клетками из крови и тканевой жидкости и накопление предшественников, используемых для образования основных компонентов молока;

внутриклеточный синтез специфических компонентов молока в результате внутриклеточного метаболизма;

перемещение синтезированных компонентов к апикальному участку клетки и накопление их там;

выделение (экструзия) синтезированных компонентов (секрета) из железистых клеток в просвет альвеол, восстановление исходной структуры клетки и начало нового цикла

Регуляция молокообразования

Процесс молокообразования осуществляется при участии коры полушарий мозга и ряда отделов ЦНС, образующих единую морфофункциональную структуру, регулирующую секрецию и выведение молока - лактационный центр. Каждый из отделов центра лактации выполняет свою функцию. В спинном мозге происходит грубая регуляция двигательной функции молочной железы, в продолговатом мозге регулируется кровоснабжение различных ее частей. Наиболее совершенная нейро-гуморальная регуляция осуществляется промежуточным мозгом: ядрами гипоталамуса, которые при возбуждении выделяют нейросекреты, поступающие в заднюю долю гипофиза

Пролактин и соматотропин - гормон передней доли гипофиза, который не только усиливает секрецию молока, но и способствует росту молочной железы.

Гормоны щитовидной железы усиливают лактацию, стимулируют морфогенез молочной железы, способствуют наступлению лактации и повышают секреторную способность клеток молочной железы.

Прогестерон — гормон желтого тела, надпочечников, плаценты — оказывает тормозящее влияние на лактацию

В процессе лактопоэза молоко секретируется постоянно, накапливаясь в емкостной системе вымени - альвеолах, молочных ходах, протоках и цистернах вымени. При этом повышается давление в емкостных системах вымени и, как следствие, секреция молока замедляется. Молоко выводится обычно не спонтанно, как это имеет место во многих других железах внешней секреции, а лишь при наличии определенных специфических воздействий на железу - сосание или доение.

Молокоотдача — перемещение молока из альвеолярно-потокового отдела в цистернальный в период доения (сосания); путем сосания или доения молоко извлекается из цистерны. Молокоотдача обеспечивается организмом в целом, емкостной системой молочной железы, сосудистой системой вымени, сфинктерами молочных протоков, рефлекторно-гормональным механизмом. Выведению молока во время молокоотдачи способствует повышение давления в альвеолярно-протоковом отделе(с 10-15—до—50-60 мм.рт.ст). За счет сокращения альвеол и повышения тонуса стенок протоков давление быстро нарастает. Одновременно происходит расслабление сфинктеров и цистерн

Процесс выведения молока в обычных условиях при сосании или доении осуществляется рефлекторным путем и его подразделяют на 2 фазы. Первая фаза (нервная) связана с раздражением рецепторов молочной железы(баро, тепло, прикосновения)+(условные рефлексы)+безусловные рефлексы-дежурный жеребенок, и передачей импульсов по нервным путям. Вторая фаза - нейрогуморальная, связана с поступлением окситоцина в кровь