Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 11, ноябрь 2017

.pdf

Бурятия в осуществлении такого возврата. Доводы подателя жалобы о том, что в период с 01.05.2016 по 30.09.2016 им были осуществлены выплаты получателю <…> в общей сумме <…>, являлись предметом рассмотрения апелляционного суда и обоснованно им отклонены. Отклоняя данные доводы, суд правильно исходил из того, что учет поступивших в фонд платежей по персональным получателям не производится».

Аналогичная позиция высказывается и в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 10.10.2016 № Ф04-4582/2016: «судами установлено, что производство по делу № А67-1872/2014 о несостоятельности (банкротстве) Общества прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.

Принимая во внимание, что Общество не ликвидировано, а продолжает осуществлять деятельность, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильным выводам, что уплаченные в период ликвидации капитализированные платежи в настоящее время являются для Общества излишне уплаченной суммой и подлежат возврату, так как заявитель после утверждения мирового соглашения продолжает в общем порядке уплачивать страховые взносы, в том числе и на средства обязательного страхования от несчастных случаев на производстве.

Поскольку основания для уплаты капитализированных платежей отпали (процедура ликвидации в отношении Общества прекращена), иных оснований для удержания капитализированных платежей законом не предусмотрено, суды первой

иапелляционной инстанций правомерно признали отказы Фонда социального страхования в возврате уплаченных капитализированных платежей незаконными

иудовлетворили требования заявителя.

Доводы Фонда социального страхования об отсутствии установленного законодательством порядка возврата капитализированных платежей являлись предметом рассмотрения судов и им дана надлежащая правовая оценка. Как правильно отмечено судами, отсутствие механизма возврата капитализированных платежей само по себе не является основанием для удержания Фондом социального страхования денежных средств».

Показательно и то, что Верховный суд РФ выразил согласие с этой правовой позицией в определении, которым было отказано в передаче кассационной жалобы на указанное постановление суда округа:

«Основанием для внесения в фонд капитализированных платежей для обеспечения выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний явилась процедура ликвидации общества как юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом).

Поскольку производство по делу о несостоятельности (банкротстве) общества было прекращено, общество продолжает свою хозяйственную деятельность и уплачивает страховые взносы, в том числе на средства обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в общем порядке, заявитель посчитал, что перечисленные в фонд в период банкротства капитализированные платежи являются излишне уплаченной суммой, подлежащей возврату» (определение от 03.02.2017 № 304-КГ16-19745).

Аналогичная позиция высказана и в постановлениях ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.03.2009 по делу № А74-2041/2005, АС Уральского округа от 24.05.2016 № Ф093750/16 (определением ВС РФ от 21.09.2016 № 09-КГ16-11392 отказано в передаче с выражением согласия с позицией по отпадению капитализации при мировом соглашении), Волго-Вятского округа от 12.04.2017 № Ф01-989/2017, 7ААС от 14.02.2013 по делу № А02-1311/2012 и от 02.11.2016 № 07АП-9363/2016, 1ААС от 25.01.2017 по делу № А79-7261/2016, определениях АС Томской области от 27.01.2017 № А67-8550/2016 и от 14.04.2017 по делу № А67-687/2017, Ставропольского края от 29.03.2017 по делу № А63-11758/2016.

Кроме того, если бы должник и должен был уплатить обсуждаемые капитализированные платежи в рамках мирового соглашения и продолжить снова платить страховые взносы после его утверждения, это означало бы очевидно неправомерное удвоение его обязательств как страхователя.

На это также обращается внимание в уже упоминавшемся постановлении Седьмого арбитражного апелляционного суда:

«Является правильным вывод суда первой инстанции о том, что кооператив после утверждения мирового соглашения несет бремя выплаты задолженности по капитализированным платежам Королеву В.С. (возвращает ему долг по этим

платежам) и одновременно уплачивает страховые взносы, в том числе и на средства обязательного страхования от несчастных случаев на производстве, что является нарушением его прав в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» (постановление от 14.02.2013 по делу № А02-1311/2012).

ПРАКТИКА. В постановлении 14ААС от 26.08.2015 по делу № А52-4954/2012 (оставлено без изменения постановлением АС Северо-Западного округа от 30.11.2015 № А52-4954/2012) указывается следующее: «Конкурсный управляющий должника 30.04.2015 обратился в суд с ходатайством об утверждении мирового соглашения от 24.04.2015 по настоящему делу. Определением суда от 24.06.2015 в удовлетворении ходатайства отказано.

Не согласившись с названным определением, конкурсный управляющий Общества, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просил определение отменить и принять по делу новый судебный акт.

Доводы жалобы сводятся к тому, что мировое соглашение соответствует требованиям, предусмотренным статьей 156 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ „О несостоятельности (банкротстве)“ (далее — Закон о банкротстве). Как указывает апеллянт, при включении в мировое соглашение капитализируемых платежей для обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в полном объеме, будут нарушены права должника, поскольку такая выплата производится только в случае ликвидации должника, что в свою очередь подразумевает прекращение им своей хозяйственной деятельности и невозможности им оплачивать страховые взносы в будущем, а в настоящем деле должник не ликвидируется, а продолжает вести хозяйственную деятельность и имеет право оплачивать взносы для обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в общем порядке, установленном законом <…>, аргумент конкурсного управляющего Общества о правомерности отсутствия в мировом соглашении сведений относительно

капитализируемых платежей получил надлежащую правовую оценку, с которой апелляционная коллегия согласна».

При заключении мирового соглашения капитализированная сумма кредиторам первой очереди не выплачивается

Подтверждением приведенной позиции об отпадении основания для капитализации при утверждении мирового соглашения, предусматривающего возобновление деятельности должника, является также и то, что для сходной ситуации капитализации платежей по обязательствам банкрота перед лицами, не являющимися застрахованными (п. 1 ст. 135 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (о банкротстве)»; далее — Закон № 127-ФЗ), абз. 3 п. 6 Постановления Пленума ВАС

№ 57 прямо предусматривает, что при заключении мирового соглашения в процедуре конкурсного производства капитализированная сумма не подлежит выплате кредиторам первой очереди, поскольку деятельность должника — юридического лица не прекращается и в указанном случае подлежит погашению задолженность перед

кредиторами первой очереди, образовавшаяся за период до заключения мирового соглашения.

А. В. Егоров (непосредственный участник разработки Постановления Пленума ВАС № 57), комментируя это разъяснение еще на стадии разработки его проекта, пишет: «единственный смысл капитализации заключается в том, чтобы ввиду прекращения юридического лица (должника) обеспечить предварительное погашение тех сумм,

которые будут причитаться кредитору. Размер исчисляется приблизительно, поскольку отсутствует возможность его точного определения. Но как только о прекращении юридического лица больше не идет речи, вопрос с капитализацией также должен отходить на второй план.

При нормальном развитии событий, заключив мировое соглашение со своими кредиторами, должник продолжает свою деятельность, не будучи связанным ограничениями, налагаемыми на него возбужденным производством по делу о банкротстве (так как оно прекращается с утверждением мировой сделки). Это значит,

что должник потерпевшего не исчезает, он способен продолжать повременные выплаты ровно столько, сколько потребуется.

Цель и смысл капитализации отпадают — это основное соображение, которое препятствует истолкованию оборота „погашение задолженности перед кредиторами

первой очереди“ как выплаты капитализированной суммы»2.

Именно поэтому Закон № 127-ФЗ и предусматривает капитализацию платежей только для процедуры конкурсного производства, в которой должник ликвидируется, и не предусматривает ее для остальных процедур, являющихся реабилитационными — финансового оздоровления, внешнего управления и мирового соглашения.

Поэтому же Пленум ВАС прямо указывает в абз. 2 п. 6 Постановления № 57 на то, что в процедурах наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления капитализация повременных платежей не производится.

Мировое соглашение по существу принципиально юридически аналогично таким реабилитационным процедурам, как финансовое оздоровление и внешнее управление, и потому вопрос о судьбе капитализируемых платежей должен решаться во всех этих процедурах одинаково.

В связи с изложенным также явно ошибочным является указание в упоминавшемся выше единственном примере отрицательного отношения судебной практики к исключению из мирового соглашения капитализированных платежей по социальному

страхованию — постановлении ФАС Северо-Западного округа от 29.09.2009 по делу № А13-4909/2007 — следующего: «ссылки ООО „ТехноПарк“ на разъяснения,

содержащиеся в абзаце 3 пункта 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.11.2006 № 57 „О некоторых вопросах установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализированных платежей“, необоснованны, поскольку указанные разъяснения касаются капитализированных платежей, включенных в первую очередь реестра, а не в третью, как это имеет место по настоящему делу».

Очевидно, невозможна ситуация, когда правопорядок привилегированную первую очередь защищал бы хуже, чем обычную третью, и раз точно нет капитализации по первой очереди, то ее однозначно не может быть и по третьей.

Для выхода из банкротства через мировое соглашение требования из фикции просрочки учитывать не нужно

Вопрос о невключении капитализированных платежей в мировое соглашение сходен с вопросом о том, нужно ли для выхода из процедуры банкротства путем расчета

со всеми кредиторами (абз. 7 п. 1 ст. 57 Закона № 127-ФЗ) расплатиться с кредиторами, срок исполнения обязательств перед которыми не истек на момент такого выхода и которые включены в реестр требований кредиторов только в силу такого

специального последствия введения процедуры банкротства, как фикция просрочки (п. 3 ст. 63 и абз. 2 п. 1 ст. 126 Закона № 127-ФЗ) — так называемая акселерация).

По общему правилу акселерация долга не учитывается для рассматриваемого выхода из процедуры банкротства, являющегося квазиреабилитационной процедурой.

ЦИТАТА: «По общему правилу для применения абзаца шестого пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве достаточно отказа только кредиторов, срок исполнения обязательств перед которыми наступил на дату рассмотрения судом вопроса о прекращении производства по делу; однако если будет установлено, что должник с учетом его текущего финансового состояния и разумных прогнозов его развития заведомо неспособен будет расплатиться по всем своим, в том числе непросроченным, обязательствам, то суд в отсутствие отказа включенных в реестр кредиторов, срок исполнения обязательств перед которыми еще не наступил, на основании части 5 статьи 49 АПК РФ не принимает отказ кредиторов с наступившим сроком исполнения от своих требований. Разъяснения, содержащиеся в предыдущем абзаце, применяются также при прекращении производства по делу на основании абзаца седьмого

пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве» (п. 11 постановления Пленума ВАС от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

Указанное решение вызвано тем, что досрочное предъявление требований в деле о банкротстве связано с тем, что вследствие ожидаемого распределения в процедуре банкротства заведомо недостаточной конкурсной массы такие непросроченные кредиторы несут риск того, что потом (когда наступит их срок) уже все имущество должника будет истрачено, а сам должник ликвидирован (и в этом смысле фикция

просрочки при банкротстве непросроченных требований сходна с идеей капитализации) — но раз должник выходит из процедуры банкротства и будет продолжать деятельность и платить, то отпадает основание для акселерации.

Вэтом аспекте невключение капитализированных платежей в мировое соглашение также означает, что должник возвращается в небанкротное состояние, в котором у него нет обязанности капитализировать такие платежи. Капитализация защищает от ликвидации, но раз ее не будет, то и не от чего защищать.

Впротивном случае (если требовать включения капитализированных платежей

в мировое соглашение) оказалось бы, что признание должника банкротом почему-то отрезало для него путь к попытке восстановить свою платежеспособность, причем нарушая тем самым правомерные интересы не только самого должника, но и иных его кредиторов.

Капитализация повременных платежей не производится для требований граждан

Также подтверждает вышеуказанную позицию и то, что п. 4 ст. 213.27 Закона № 127ФЗ предусматривает, что при удовлетворении требований граждан, перед которыми гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, капитализация повременных платежей не производится.

Это связано с тем, что эти обязательства должника не списываются в случае банкротства гражданина (п. 5 ст. 213.28 Закона № 127-ФЗ). В связи с этим должник будет обязан платить по таким платежам и после завершения процедуры реализации имущества из своих доходов и иного имущества, которые он приобретет после такого завершения.

Следует отметить, что на данный момент суды уже начали применять положения п. 4 ст. 213.27 Закона № 127-ФЗ и в отношении капитализированных платежей по социальному страхованию (постановление 2ААС от 17.02.2017 по делу № 02АП-11524/2016).

Всвязи с этим также показательна ситуация банкротства наследственной массы.

Вданном случае, напротив, в силу ограничения ответственности наследников по долгам наследодателя стоимостью наследственной массы (ст. 1175 ГК РФ), наследники не будут обязаны платить ни незастрахованному потерпевшему по обычному деликту, ни взносы по страхованию. В литературе справедливо указывается, что в таком случае п. 4 ст.

231.27 Закона № 127-ФЗ не применяется и должна осуществляться капитализация3.

Пример отрицательного отношения к исключению капитализированных платежей из мирового соглашения

Единственный найденный нами в судебной практике пример отрицательного отношения к исключению из мирового соглашения капитализированных платежей по социальному страхованию содержится в постановлении ФАС СевероЗападного округа от 29.09.2009 по делу № А13-4909/2007.

В данном деле суд отметил следующее: «Доводы жалобы о том, что при заключении мирового соглашения не прекращается деятельность должника, который будет обязан выплачивать повременные платежи, в этом случае

не подлежащие капитализации, отклоняются как основанные на неправильном толковании пункта 4 статьи 154 Закона, не предусматривающего каких-либо исключений из установленного им правила в зависимости от вида задолженности, включенной в третью очередь реестра».

Как видно, этот судебный акт не только явно выбивается из общего массива положительной практики, но и по существу основан на игнорировании ключевого аргумента об отпадении оснований для капитализации с чисто

формальной ссылкой на отсутствие такого исключения в правилах о мировом соглашении. Хотя очевидно, что обсуждаемый вопрос находится на стыке норм о капитализации и мировом соглашении и поэтому явно неверно обсуждать только нормы о мировом соглашении.

Кроме того, показательно, что при отказе в передаче жалобы на упомянутое постановление в Президиум коллегия судей ВАС, в отличие от приводившейся выше положительной практики, не высказалась в поддержку правовой позиции кассационного суда, указав следующее: «учитывая обстоятельства данного дела и исходя из возможности согласования должником, не оспорившим указанные выше судебные акты, и кредиторами другого мирового

соглашения, оснований для переоценки выводов судов двух инстанций не имеется» (определение от 02.12.2009 № ВАС-8914/09).

1 Семянников И. И. Защита работников при банкротстве предприятий. Капитализация платежей в возмещение вреда пострадавшим на производстве: в 2 ч. М., 2002. Ч. I. С. 20–21.

2 Егоров А. В. Капитализация повременных платежей в законодательстве о несостоятельности // Вестник ВАС РФ. 2004. № 5.

3 См., напр.: Петров Е. Ю. Ответственность наследника по долгам наследства // Актуальные вопросы наследственного права / под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2016; Основы наследственного права России, Германии, Франции / под общ. ред. Е. Ю. Петрова. М., 2015.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СПОРЫ

Суд взыскал компенсацию за правомерное причинение вреда окружающей среде. Три аргумента в пользу компании

Денис Александрович Каримов

руководитель практики административного права и процесса ООО «Группа “Форма”» (г. Москва)

Андрей Владимирович Фетисов

управляющий партнер ООО «Группа “Форма”» (г. Екатеринбург)

Дмитрий Михайлович Малюхин

главный эколог ООО «Новый Свет — ЭКО» (г. Санкт-Петербург)

•Как определяется вред окружающей среде

•Что за последствия должны наступить для возмещения вреда окружающей среде

•Как соотносится вред и плата за негативное воздействие на окружающую среду

Административные органы нередко пытаются взыскать суммы возмещения вреда, причиненного окружающей среде, даже если компания в рамках своей деятельности не нарушает экологическое законодательство и действует в пределах полученных разрешений.

Например, организация производит рубку леса на основании договора, который соблюдает (иных нарушений также нет). Однако вред за причинение вреда окружающей среде все равно взыскивается. Суды полагают, что такая возможность предусмотрена п. 36 постановления Пленума ВС РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» (далее — Постановление Пленума ВС № 21). Кроме того, как считают правоприменители, существующие методики расчета вреда также позволяют это делать.

Любое воздействие на окружающую среду причиняет ей вред

Любое воздействие на окружающую среду (и правомерные, и неправомерные действия) может причинять ей какой-либо ущерб (вред). Вместе с тем не всякое воздействие достаточно для взыскания вреда, определение которого дано в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее — Закон № 7-ФЗ).

Пленум Верховного суда РФ указал, что Закон № 7-ФЗ допускает ответственность за вред, причиненный правомерными действиями (п. 3 ст. 1064 ГК РФ). Внесение платы за

негативное воздействие на окружающую среду не освобождает субъектов хозяйственной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещению вреда окружающей среде (ст. 16 Закона № 7-ФЗ). Осуществление заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной деятельности, включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, предполагает обязанность этих лиц возместить вред окружающей среде, в том числе когда на проект такой деятельности имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы (ст. 77 Закона № 7-ФЗ)» (п. 36 Постановления № 21).

С этим разъяснением нельзя согласиться. Конечно, фактически вред действительно причиняется, но он не подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим правовым регулированием.

Рассмотрим три аргумента, которые подтверждают данный тезис.

1. Не всякая хозяйственная деятельность является основанием для возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Такой вред можно причинить только противоправными действиями. Более того, не все противоправные действия служат основанием для взыскания вреда. По смыслу закона, для этого необходимо наступление последствий в виде деградации естественных экологических систем и истощения природных ресурсов.

Вредом окружающей среде признается ее негативное изменение в результате загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов (абз. 36 ст. 1 Закона № 7-ФЗ). В свою очередь, загрязнением окружающей среды является поступление в окружающую среду загрязняющего вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду и превышают нормативы, установленные для химических веществ (абз. 17 ст. 1 Закона № 7-ФЗ).

Иными словами, под вредом, подлежащим возмещению, понимается не любое негативное изменение окружающей среды, а лишь то, которое характеризуется наличием в окружающей среде веществ или микроорганизмов в количестве, отклоняющемся от нормативного, что по общему правилу незаконно (части 1 и 2 ст. 19 Закона № 7-ФЗ). Более того, согласно ч. 3 ст. 22 Закона № 7-ФЗ именно и только превышение таких нормативов как раз и может служить основанием для привлечения к гражданско-правовой ответственности, к которой относится и возмещение вреда, причиненного окружающей среде (абз. 1 п. 33 Постановления Пленума ВС № 21).

Таким образом, из системного толкования положений Закона № 7-ФЗ следует, что понятие «вред» определяется через превышение установленных нормативов количества и (или) концентрации определенных загрязняющих веществ, то есть через нарушение законодательства.

Аналогичным образом через нарушение законодательства вред окружающей среде определяет Закон № 7-ФЗ.

ЦИТАТА: «Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством» (ч. 1 ст. 77 Закона № 7).

Статья 78 Закона № 7-ФЗ, устанавливающая порядок компенсации вреда окружающей среде, также предусматривает компенсацию того вреда, который причинен в связи с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, то есть вызванного противоправными действиями.

Значит, Закон № 7-ФЗ последовательно определяет вред только как результат противоправного поведения (нарушение законодательства) и не содержит случаев, когда вред может быть вызван правомерными действиями.

В таком случае ссылки на п. 36 Постановления Пленума ВС № 21 несостоятельны. В этом пункте разъяснено, что ответственность за вред, причиненный правомерными действиями, наступает не сама по себе, а по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 1064 ГК РФ.

Однако п. 3. ст. 1064 ГК РФ указывает, что вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. Закон № 7-ФЗ таких случаев не содержит. Следовательно, Пленум допустил противоречие: сама по себе возможность ответственности за вред, причиненный правомерными действиями, имеется. Но установление вреда все равно предполагает необходимость доказать нарушение законодательства, то есть противоправные действия. Более того, фактически разъяснение несостоятельно, так как не содержит конкретных случаев возникновения ответственности за правомерные действия. Перечисленные в пункте примеры о том, что внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду не освобождает от возмещения вреда окружающей среде, не отменяют необходимость доказать вышеперечисленные признаки вреда, поскольку они разъясняют ситуации, когда возмещение вреда само по себе не исключается (при наличии его признаков), но и не презюмируется.

В судебной практике до последнего времени вообще не было ни одного случая, когда бы вред окружающей среде взыскивался в связи с правомерным поведением хозяйствующего субъекта.

Напротив, в одном из дел суд подчеркнул, что во взыскании вреда в результате сброса сточных вод нужно отказать в том случае, когда не доказано превышение концентрации веществ в сточных водах по отношению к нормативным значениям концентрации таких веществ в соответствующем водном объекте. В данном случае сточные воды сбрасывались в реку, однако выше сброса замеры не производились, поэтому причинение вреда доказать не удалось (постановление 17ААС от 26.12.2012 по делу № А60-30871/2012).

Другие суды в аналогичных делах указывали, что в этом случае не доказано негативное изменение состояния водного объекта. Вред, необходимый для взыскания, выражается именно в негативном изменении окружающей среды, как это указано в абз. 36 ст. 1 Закона № 7-ФЗ. О негативном изменении свидетельствует только превышение концентраций загрязняющих веществ в водном объекте в результате сброса по отношению к его фоновой концентрации (постановления ФАС Северо-Западного округа от 24.09.2010 по делу № А05-3403/2009, Уральского округа от 10.03.2011 по делу № А76-8558/2010-9-259).

То есть не ясно, почему в последнее время возникают иные практики.

Анализируя соответствующие судебные акты, можно прийти к выводу, что суды, удовлетворяя иски при отсутствии нарушения норм Закона № 7-ФЗ, используют более абстрактное понятие вреда окружающей среде (определения Иркутского областного суда от 25.11.2015 по делу № 9865/2015, от 10.10.2016 по делу № 4Г-1898/2016). Они исходят из того, что негативное воздействие, а значит, и некий вред причинены. В связи с этим вполне допустимо применить правила ГК РФ о возмещении правомерно причиненного вреда.

Такая практика сама по себе не является новаторской. На протяжении всей истории взыскания вреда, причиненного окружающей среде, существовали абсолютно разные вариации на тему того, какие именно действия влекут возможность предъявления исков

о его возмещении1. Однако все они презюмировали необходимость выявления противоправности в поведении хозяйствующего субъекта. Ни один из судов не давал указаний, что в такой ситуации можно проигнорировать правила Закона № 7-ФЗ и самостоятельно применить п. 36 Постановления Пленума ВС № 21.

В приведенном определении Иркутский областной суд также не предложил подобного обоснования. Более того, судья кассационной инстанции фактически закрепила практику о взыскании вреда, причиненного правомерными действиями, «поскольку при воздействии на окружающую среду некий вред причиняется».

Вместе с тем ссылки на п. 36 Постановления Пленума ВС № 21 приводят к внутреннему противоречию между иными разъяснениями того же постановления, а именно включенными в п.п. 40 и 41: как было указано выше, вред окружающей среде, подлежащий взысканию в соответствии со ст.ст. 77 и 78 Закона № 7-ФЗ, наступает лишь при наличии последствий в виде деградации естественных экологических систем и истощения природных ресурсов. С учетом этого позиция Верховного суда в этих же пунктах обусловлена тем, что с точки зрения Закона вредом не может считаться такое ухудшение состояния окружающей среды, которое не приняло крайних форм — деградации и истощения. В связи с этим высший суд требует привлекать к выяснению данного факта лиц, обладающих специальными знаниями. Поскольку указанные термины не являются правовыми (определение и признаки деградации и истощения

отсутствуют в правовом регулировании), а значит, не могут предполагаться ни истцом, ни судом лишь по факту той или иной хозяйственной деятельности (тем более правомерной), например, потому что они считают, что такая деятельность ведет к каким-либо негативным последствиям для животных — не установлено, привело ли (наступили ли последствия), можно ли считать такие последствия (если они наступили) деградацией и истощением (в отсутствие признаков в правовом регулировании суд самостоятельно не может так утверждать).

Указанная позиция разделяется в судебной и административной практике. Например:

—Арбитражный суд Приморского края указал, что отсутствие доказательств последствий в виде деградации и истощения является основанием для отказа во взыскании вреда, причиненного почве его загрязнением (решения от 11.05.2012 по делу № А51-20637/2011, от 06.08.2012 по делу № А51-18525/2011). В данном случае суд сделал вывод, что наличие в почве загрязняющих веществ само по себе не свидетельствует о наступлении таких последствий. Кроме того, при их установлении необходимо указать, в чем они выразились;

—ФАС Уральского округа отказал в удовлетворении требований о взыскании вреда, причиненного водному объекту сбросом в него воды с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В обоснование суд указал на недоказанность наличия в результате действий общества последствий в виде деградации и истощения, поскольку соответствующие доводы прокурор при обращении в суд не приводил и документально не подтверждал (постановление от 26.07.2012 № Ф09-66683/12);

—Минэкономразвития России пришло к выводу, что в силу Закона № 7-ФЗ факт причинения вреда характеризуется квалифицирующим признаком, а именно — наступившими последствиями (заключение от 23.04.2013 по экспертизе приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства»).

2. Методики исчисления вреда не содержат случаев возникновения обязанности возместить окружающей среде вред, причиненный правомерными действиями. Иногда суды обосновывают рассматриваемый поворот судебной практики тем, что методики исчисления размера вреда, применяемые для взыскания, сами по себе позволяют предъявлять иски о его возмещении при правомерной деятельности. Однако это не так. Для примера обратимся к Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.12.2011 № 948; далее — Методика).

Как следует из п. 1 Методики, она предназначена лишь для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам вследствие нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Таким образом, являясь расчетным документом, Методика не содержит оснований для возмещения вреда и не исключает необходимости устанавливать его признаки, перечисленные в предыдущем разделе.

Об этом прямо указал Верховный суд РФ в решении от 03.12.2008 по делу № ГКПИ081904 (применительно к действовавшей в тот период Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, имеющей аналогичную структуру).

Кроме того, п. 3. ст. 1064 ГК РФ указывает, что вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. Методика не является законом. В связи с этим она не может устанавливать случаи возмещения вреда, причиненного правомерными действиями.

3. При удовлетворении спорного иска вместо компенсации за вред суды взыскивают плату за негативное воздействие на окружающую среду. В

рассмотренном выше случае суд установил, что вред окружающей среде взыскивался в связи с фактом правомерной хозяйственной деятельности общества по рубке лесов. Он предположил, что такая рубка оказывает негативное воздействие на окружающую среду в виде ее компонента — животного мира. При этом конкретные последствия от такого воздействия не устанавливались, несмотря на то, что вред — это плата, вносимая за неправомерное поведение, повлекшее определенные последствия (деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов).

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что под видом вреда окружающей среде и на основании правила его расчета суд взыскал плату за негативное воздействие на окружающую среду, которая рассчитывается и выплачивается (она была уплачена)

как раз за сам факт осуществления деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду (независимо от того, осуществляется ли она правомерно, имеются ли последствия).

Указанный вывод следует из положений абз. 7 ст. 3, ст. 16 Закона № 7-ФЗ, согласно которым природопользование является платным. При этом законодательство об охране окружающей среды исходит из того, что любое негативное воздействие на окружающую среду независимо от того, осуществляется ли оно в пределах установленных нормативов или за их пределами (гл. 5 Закона № 7-ФЗ), является экологически опасным (абз. 9 ст. 3 Закона № 7-ФЗ).

Конституционный суд РФ по этому поводу указывал, что плата за негативное воздействие на окружающую среду есть платеж в обмен на возможность получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями права осуществлять хозяйственную и иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. При этом плата представляет собой платеж не за получение права осуществлять негативное воздействие на окружающую среду, а платеж, который уплачивается лишь постольку, поскольку такая деятельность осуществляется (определение от 10.02.2002 № 284-О, постановление от 05.03.2013 № 5-П).

Иными словами, плата за негативное воздействие вносится за сам факт негативного воздействия на окружающую среду независимо от того, осуществляется ли оно в пределах допустимых нормативов или нет. То есть независимо от того, законно ли хозяйствующий субъект воздействует на окружающую среду (соблюдение нормативов — обязанность, предусмотренная гл. 5 Закона № 7-ФЗ), наступили ли какие-либо вредные последствия, он будет вносить плату (различается лишь ее размер) в обмен на осуществление указанной деятельности. При условии соблюдения установленных нормативов (п. 3 ст. 22 Закона № 7-ФЗ) подлежит уплате исключительно плата за негативное воздействие, в иной ситуации — и плата, и вред (согласно п. 4 ст. 16 Закона № 7-ФЗ внесение платы не освобождает лицо от ответственности в виде возмещения вреда (ущерба), причиненного окружающей среде).

Таким образом, якобы взысканный вред (только лишь за факт правомерного осуществления деятельности; последствия в виде деградации естественных экологических систем и истощения природных ресурсов значения не имели) имеет признаки платы за негативное воздействие на окружающую среду (она и так уплачена, иного не установлено), а не гражданско-правового деликта, к которому, как разъяснял Верховный суд РФ, относится вред. Следовательно, исковые требования о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, в рассмотренном случае удовлетворяются неправомерно.

Вывод. Из изложенного следует, что взыскание вреда, причиненного окружающей среде правомерными действиями, существенным образом влияет на объем прав и законных интересов юридических лиц. Фактически, возлагая обязанность возместить под видом вреда плату за негативное воздействие на окружающую среду, суд взыскивает выплаты, которые и так производятся. Помимо этого создается неопределенность — презюмировав возможность взыскания вреда при правомерных действиях, суды позволяют обращаться с подобными исками сколько угодно раз во время осуществления правомерной хозяйственной деятельности. Критериев, стандартов, ограничителей здесь нет. Суд просто констатирует: осуществляешь правомерную деятельность — плати.

1 См.: Каримов Д. А., Малюхин Д. М. Компания причинила вред окружающей среде. Когда удастся избежать его возмещения // Арбитражная практика. 2013. № 11.

ТЕОРИЯ

Продавец распорядился товаром в пользу

другого лица. Вопросы, которые возникли в связи с делом «БОМАРШЕ»

Радислав Радикович Репин

юрист юридического бюро «Григорьев и Партнеры», консультант отдела законодательства о вещных правах ИЦЧП им. С. С. Алексеева при Президенте РФ, аспирант кафедры гражданского права СПбГУ

•Когда продавец будет отвечать перед иными лицами

•В чем разница между принципами генерального и сингулярного деликтов

•При каких условиях можно требовать возмещения убытков за вмешательство в обязательство

Дело «Бомарше», рассмотренное Верховным судом РФ в мае 2017 года1, подарило юридической общественности возможность вновь войти в общемировую дискуссию о проблемах ответственности в гражданском праве. Остается надеяться, что это дело станет очередным толчком к развитию российского деликтного права в контексте европейской цивилистической традиции.

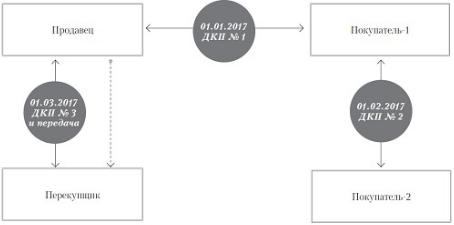

Обстоятельства (по мотивам дела «БОМАРШЕ»)

01.01.2017 продавец и покупатель-1 заключили договор купли-продажи антикварной вещи. При этом они установили: если продавец просрочит передачу вещи, то он обязуется уплачивать покупателю-1 ежедневно суммы штрафных неустоек.

15.01.2017 покупатель-1 стал профессиональным участником рынка перепродаж антикварных вещей, о чем стало известно продавцу.

01.02.2017 покупатель-1, полагаясь на исполнительность продавца, действуя уже в качестве профессионального торговца, заключил договор купли-продажи с покупателем-2. Стороны определили, что в случае, если покупатель-1 допустит

просрочку, то он будет обязан уплатить покупателю-2 сумму штрафной неустойки в размере 100 руб.

01.03.2017 продавец заключает договор купли-продажи той же вещи с перекупщиком и в этот же день передает вещь ему в собственность.

С наступлением момента, когда обязанность продавца должна быть исполнена перед покупателем-1, выясняется, что он не способен предоставить товар.

Покупатель-1 также оказывается неспособным исполнить обещание, данное им покупателю-2 (см. схему 1).

Схема 1

Вследствие этого: