Экзамен зачет учебный год 2023 / koldin_v_ya_obosnovanie_pravovogo_resheniya_faktologicheskiy

.pdf

161

8.Установление механизма следообразования и взаимодействия исследуемых объектов.

9.Установление временных отношений.

10.Установление причинно-следственных связей.

11.Установление механизма исследуемого события.

12.Прогнозирование.

13.Установление нестационарных свойств и состояний объ-

екта.

14.Решение нормативно-технических задач.

15.Решение оценочных задач1.

В основу данной классификации положены следующие принципы.

1. Выделение задачи как определяющего элемента деятельности и ее отграничение от метода и других структурных элементов.

Определяющее значение задачи как элемента экспертной деятельности не дает оснований для смешения его с самой деятельностью.

Необходимость соблюдения этого требования вызвано часто встречающимся в литературе и на практике смешением задачи и метода. Это относится к таким терминам, как распознавание, отождествление, классификация, идентификация, определение видовой (групповой) принадлежности, диагностика.

Смешение задачи и метода лишают функциональности любые классификации и определения. Весьма распространенной является классификация задач судебной экспертизы на «идентификационные, диагностические, классификационные и ситуалогические»2.

Между тем все эти термины характеризуют в системе деятельности не задачу, цель деятельности, а путь, способ ее достижения.

1См.: Вещественные доказательства. М.: Норма, 2002. С. 32—90.

2Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: учебник. М.: Юрайт-

М, 2002. С. 26.

162

Идентификация, классификация, ситуалогический подход характеризуют методы, способы получения доказательственной информации, а не предметное содержание информации, представляющее задачу экспертной деятельности.

Методологической ошибкой является также отождествление задачи с деятельностью, поскольку это отождествление элемента

ссистемой, что делает невозможным их системный анализ1.

2.Определение критериев выделения экспертных задач.

История криминалистики и судебной экспертизы показывает,

что отсутствие таких критериев и произвольное определение экспертной задачи не может обеспечить формирование экспертной методики и порождает лишь наукообразные иллюзии и фантомы.

Так, данное С. М. Потаповым определение идентификации как тождества исследуемого факта с доказательством истины по уголовному делу привело к столь широкой ее трактовке, что она была возведена во всеобщий метод познания любых обстоятельств уголовного дела2. Потребовалось время, чтобы задача разрешения вопроса о тождестве и методы идентификации нашли свое место в структуре судебно-экспертной деятельности.

Внастоящее время история повторяется с терминами «диагностика» и «распознавание». Вызвано это отсутствием у авторов критериев определения судебно-экспертных задач.

Вчисле таких критериев следует указать следующие.

А. Требование системности.

Экспертные задачи должны рассматриваться не изолированно, а в общей системе задач судебно-экспертной деятельности, которые находятся во взаимосвязи и взаимодействии. В равной мере неправомерны как отрыв экспертной задачи от общей системы, так и подмена формулируемой задачей других экспертных задач, требующих самостоятельных методик. Так, расширенное

1Так, А. М. Зинин и Н. П. Майлис в цитированном учебнике считают, что «экспертная задача — это такая экспертная деятельность (курсив наш.

—В.К), которая направлена на преобразование потенциальной доказательственной информации» (с. 24) и что «цель экспертной задачи в значительной мере обусловливает выбор способа ее решения (с. 27).

2См.: Потапов С. М. Введение в криминалистику. М., 1946.

163

понимание задачи диагностики приводит к подмене ею самостоятельных экспертных задач распознавания, исследования механизма следообразования, исследования механизма события, нор- мативно-технических и оценочных задач. Решение этих задач базируется на оригинальных методиках, не имеющих методической общности. Поэтому создание общей теории и методологии их решения обречены на неудачу.

Впредложенной нами классификации диагностика рассматривается как метод решения задачи установления нестационарных свойств и состояний.

Если объект находится в стационарном функциональном состоянии, установление его свойств и состояний относится к задачам распознавания и разрешения вопроса о тождестве, применительно к которым эти методики получили всестороннюю разработку.

Б. Методическое обеспечение экспертной задачи.

Это требование указывает на неправомерность произвольного, декларативного определения экспертной задачи без ее методического обеспечения.

Рассмотренная выше классификация экспертных задач на идентификационные, диагностические, классификационные и ситуалогические не является функциональной в силу отсутствия методического обеспечения. Ни диагностика, ни классификация, ни ситуалогия не имеют собственного методического обеспечения в форме судебно-экспертных методик, поскольку они сами представляют методы, используемые при решении разных судебноэкспертных задач. Это подтверждается и выводами цитированных авторов о том, что «классификационные задачи... могут возникать

входе диагностических и идентификационных исследований»1.

Всвязи с изложенным следует прийти к выводу, что вышеуказанная классификация экспертных задач не может быть использована в общей системе принципов классификации судебно-эксперт- ных методик.

Вструктуре практической судебно-экспертной деятельности задача не может существовать без ее научно-методического обес-

1 Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза. М., 2002. С. 23.

164

печения. Если оно отсутствует, то речь может идти только о гипотезе или прогнозе в структуре криминалистики или судебной экспертизы.

Так, в области прогнозов и научных разработок была проблема отождествления объектов по их субстанциональным свойствам. Она получила теоретическое обоснование и была практически подтверждена.

Практическая апробация метода может привести к отрицательным результатам, как это произошло, например, с методом определения давности выстрела по содержанию нитритов и нитратов в пороховой копоти в канале ствола огнестрельного оружия. Туже судьбу разделили математические методы обоснования ФКВ по аллельным наложениям микроволокон.

Концепция расширенной трактовки диагностических задач не получила практического подтверждения, поскольку она не привела к созданию какихлибо новых или совершенствованию уже существующих методик.

В. Самостоятельное доказательственное значение результатов судебно-экспертного исследования.

Поскольку судебно-экспертное исследование всегда порождается следственно(судебно)-экспертной ситуацией, а процесс расследования направлен на установление доказательственных фактов, задача экспертизы всегда состоит в выявлении доказательственной информации. Именно поэтому заключение экспертизы и является доказательством в судебном процессе.

Если задачи и методики экспертизы не порождают информации о доказательственном или искомом факте, они не могут рассматриваться как рабочие элементы экспертной методики.

Так, если в заключении идентификационной экспертизы вместо вывода о тождестве или распознавании будет указан только перечень совпадающих признаков без их экспертной оценки по существу поставленного перед экспертизой вопроса, такое заключение не может рассматриваться как полноценное доказательство, а сама методика - как доброкачественная судебно-экспертная методика.

Указанное требование позволяет также проследить связь и соотношение родственных судебно-экспертных задач и методик, а

165

также оценить значение промежуточных задач и выводов эксперта.

Так, задача распознавания (определения родовой, видовой и групповой принадлежности) сравниваемых объектов в методике судебной идентификации является промежуточной. Однако в определенных судебно-экспертных ситуациях она может быть самостоятельной судебно-экспертной задачей, если соответствующий экспертный вывод имеет самостоятельное доказательственное значение.

В таких случаях задача распознавания должна выделяться как самостоятельная как при назначении экспертизы, так и при формулировании экспертных выводов. При этом доказательственное значение распознавания определяется его уровнем, т.е. степенью его приближения к индивидуальному определению.

Так, в случае назначения идентификационной экспертизы по следам транспортного средства должна быть предусмотрена возможность распознавания на уровне максимального приближения к индивидуальной идентификации: в случае невозможности разрешения вопроса об индивидуальном тождестве определить, какова минимальная классификационная группа искомого транспортного средства.

Такая формулировка задач и выводов экспертизы будет в максимальной степени способствовать повышению их оперативно-ро- зыскного и доказательственного значения.

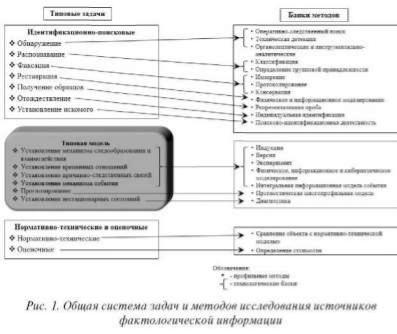

Анализ вышеуказанных типовых судебно-экспертных задач позволяет в их числе выделить три блока.

Внутри каждого блока эти задачи связаны последовательностью их процессуального разрешения, а также общей методической базой и технологией их экспертного использования.

Так, задачи первого блока (с 1-го по 7-й) можно характеризовать как идентификационно-поисковые.

Задачи второго блока (с 8-го по 13-й) непосредственно связаны с исследованием причинно-следственных отношений и потому могут быть обозначены как каузальные.

Задачи третьего блока имеют нормативно-технический харак-

тер.

Такая типизация задач позволяет проследить взаимосвязь в их методическом обеспечении, выделив обслуживающие их банки

166

методов (рис. 1).

Прямыми линиями в банке методов выделены профильные методы, представляющие основу экспертной методики. Фигурными скобками обозначены методические блоки, представляющие основу соответствующих экспертных технологий.

Прослеживание указанных зависимостей позволяет построить общую систему задач и методов, как методическую основу общей классификации судебно-экспертных методик.

Обнаружение источников вещественных доказательств

Технические приемы и средства обнаружения источников вещественных доказательств рассматриваются в криминалистике применительно к отдельным видам вещественных доказательств (следы человека, животных, транспорта, применения огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, документы и др.) и отдельным

167

видам преступлений (убийства, разбой, кражи, изнасилования, финансовые аферы и т.п.). Такой подход оправдан, поскольку характер информационного поля в источнике обусловлен механизмом события и способом преступного действия. Однако в контексте информационных технологий доказывания в первую очередь следует рассмотреть общую структуру познавательного процесса, в которой может быть выделено три этапа.

На первом этапе осуществляется построение версий и информационной модели способа преступного действия и механизма расследуемого события. Общая информационная модель расследуемого события строится на основе видимых следов события, а также других исходных фактических данных. Одновременно она проецируется на материальную обстановку события, в результате чего выделяются участки помещений и местности, конкретные предметы как потенциальные следоносители.

Поиск следов и предметов различается в зависимости от предмета поиска: а) поиск относительно крупных предметов и видимых следов (трупов, предметов одежды, похищенных вещей, следов транспортных средств и т.п.) на больших площадях; б) поиск относительно мелких предметов и невидимых следов на

небольших площадях (стреляных пуль, гильз, частиц одежды, краски, фарного стекла, следов пальцев рук и т.п.).

В первом случае основная трудность поиска заключается в необходимости обследования больших площадей, на которых могут быть обнаружены искомые объекты. Во втором - в выборе технических приемов и средств, позволяющих обнаружить признаки искомых предметов и следов и необходимости привлечения для решения этой задачи специалистов.

Для получения наиболее эффективных результатов в том и другом варианте поиска могут быть использованы такие приемы:

1)сопоставление информационной модели механизма расследуемого события и информационной модели искомого объекта. Этот прием позволят построить наиболее обоснованные версии о местонахождении искомого объекта;

2)использование способа поиска, наиболее соответствующего характеру искомого объекта и его окружению, например прочесывание поросших лесом или кустарником участков местности

168

сплошной цепью осматривающих для обнаружения предметов одежды и трупов; осмотр с вертолетов для обнаружения бежавших преступников, их стоянок, брошенных транспортных средств; осмотр по естественным рубежам местности; осмотр по квадратам для обнаружения стреляных гильз и т.п.

3)применение соответствующей поисковой техники. Так, для поиска металлических предметов применяются металлоискатели, для обнаружения закопанных трупов - трупоискатели, для поиска вешей в водоемах - тралы и т.п.

4)выбор специальных технических приемов осмотра.

При выборе технического приема реализуется следующая логическая схема: механизм следообразования - признаки искомого следа - технические приемы его обнаружения. Так, при осмотре документа для обнаружения признаков подчистки (шероховатость, приподнятость волокон бумаги) используется косопадающее освещение, а для обнаружения признаков травления - осмотр в ультрафиолетовых лучах.

Второй этап состоит в осмотре и предварительном исследовании потенциальных следоносителей с целью обнаружения других видимых следов и определения места объекта в структуре события.

Третий этап состоит в выявлении невидимых и слабовидимых следов. С этой целью осуществляется моделирование механизмов взаимодействия и следообразования, исследуются предметные и энергетические характеристики взаимодействующих объектов и природа потенциального информационного поля, например следы рельефа, наслоения потожирового вещества, металлизация, магнитное поле и др.

На основе такого анализа осуществляется выбор физического эффекта и технического средства, позволяющего выявить невидимые следы, например опыление, окрашивание, химические реакции, электронно-оптический преобразователь и др.

Приведем краткий перечень таких технических приемов: 1) выявление микрорельефа:

—осмотр и фотографирование в косопадающем свете;

—щуповое и электронно-оптическое профилирование; 2) выявление латентных следов-наслоений:

—осмотр с использованием косопадающего и проходящего

169

освещения;

—цветоделение;

—опыление;

—обработка парами йода;

—обработка жидкими реагентами;

—люминесцентный анализ;

—фотосъемка в ультрафиолетовых, инфракрасных и рентгеновских лучах;

—фотографические методы усиления контраста;

—электронно-оптические методы;

3)выявление микрочастиц:

— оптическая микроскопия;

— электронно-растровая микроскопия;

4)выявление скрытых объектов:

—тактические приемы обнаружения тайников;

—щуповые методы;

—магнитоискатели;

—металлоискатели;

—рентгеновские методы;

—радиография;

—газовые детекторы;

—одорологические методы;

—применение служебно-розыскных собак;

5) выявление следов крупных технологических и экологических катастроф:

— методы аэрокосмического наблюдения и фиксации.

Распознавание как задача исследования и доказывания

В системе задач судебного исследования и процессуального доказывания под распознаванием понимается определение природы, происхождения и назначения в целях определения его относимости к данной следственно-экспертной (правовой) ситуации.

Как правило, задача распознавания возникает в исходных ситуациях расследования, когда в орбиту расследования или иной правовой процедуры попадает объект неизвестной природы, происхождения или назначения и возникает вопрос о его относимости к исследуемому событию. Если решение этого вопроса требует

170

специальных познаний и исследований, ситуация приобретает характер экспертной. Таковы ситуации обнаружения неизвестных веществ при расследовании дел, связанных с изготовлением, хранением, транспортировкой и использованием наркотиков; изготовлением, хранением, транспортировкой и применением огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ; обнаружением пятен, похожих на кровь, сперму, слюну или другие отделения, выделения и части человеческого тела, обнаружение костных останков и т.п.

Понятие относимости является категорией доказательственного права и представляет такое свойство информации, содержащейся в источнике, которое позволяет использовать ее для установления существенных для дела фактов.

Относимость представляет самую слабую информационную связь источника с предметом доказывания, так как характеризует лишь способность служить исходным материалом для проверки (подтверждения или опровержения) предположения о наличии (отсутствии) реальной связи того или иного объекта с механизмом расследуемого события.

Задача распознавания решается на уровне исследования родовидовых свойств и отношений объекта (огнестрельное оружие, взрывчатое вещество, яд, наркотик и т.п.).

Результаты исследования могут иметь двоякое доказательственное значение:

1)служить основанием для приобщения источника в качестве вещественного доказательства к уголовному или гражданскому делу;

2)служить основанием для принятия процессуального решения по делу, если ими устанавливаются самостоятельные юридические факты, входящие в предмет доказывания.

Методы распознавания

Задача распознавания решается методами опознания, классификации, дифференциации.

Опознание. В обычной следственной и судебной практике, как любой другой общественной практике, задача распознавания ре-