- •1. Биология – ее определение, предмет, задачи и методы.

- •2. Сущность жизни и свойства живых систем.

- •3. Уровни организации живых систем. Характерные черты живых систем, отличающие их от неживых.

- •4. Царства живого. Фундаментальные признаки биологической организации, определяющие разделение организмов на царства.

- •5. Основные различия между прокариотическими и эукариотическими организмами.

- •6. Основные сходства и различия между растительными и животными клетками.

- •7.Генетика, ее возникновение и предмет изучения

- •8. Методы генетических исследований, их теоретическое и прикладное значение.

- •9. Гибридологический анализ в генетике. Законы Менделя, их цитологический механизм и объяснение.

- •Первый закон Менделя - закон единообразия.

- •Второй закон Менделя - закон расщепления.

- •Третий закон Менделя - закон независимого наследования

- •10.Основные этапы эволюции органического мира. Геохронологическая шкала.

- •11.Основные типы взаимодействия аллельных генов.

- •12.Основные типы взаимодействия неаллельных генов

- •13. Строение молекулы днк (модель Уотсона-Крика), ее биологическое значение.

- •14. Генетический код, его основные свойства.

- •15. Строение и функции хромосом. Понятие о кариотипе. Цитогенетические методы исследования.

- •16. Жизненный цикл клетки. Основные процессы жизненного цикла.

- •17. Периоды интерфазы. Основные процессы и изменения в строении хромосом, происходящие в этих периодах.

- •18.Понятие о митозе, основные фазы и процессы, в них происходящие. Биологическое значение митоза.

- •19.Понятие о мейозе, основные фазы и процессы, в них происходящие. Биологическое значение мейоза.

- •20.Явление сцепления генов. Опыты т. Моргана, доказывающие сцепленное наследование. Основные положения хромосомной теории наследственности.

- •21.Понятие о кроссинговере. Когда и где происходит, результат и биологическое значение.

- •22.Сцепление с полом наследование. Хромосомный механизм определения пола.

- •23.Наследование качественных признаков.

- •24.Классификация наследственной (генотипической) изменчивости. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости н.И. Вавилова.

- •25.Частоты фенотипов и генотипов и аллелей. Закон Харди-Вайнберга, условия его выполнения и причины нарушения.

- •26.Изменчивость и наследственность – основа развития и эволюции.

- •27.Палеонтологические методы изучения эволюции.

- •28. Морфологические методы изучения эволюции.

- •29.Использование данных эмбриологии и систематики как доказательств эволюции.

- •30.Использование данных генетики и селекции, биохимии и физиологии для доказательства эволюции.

- •31.Возникновение синтетической теории эволюции. Основные положения стэ и современные эволюционные представления.

- •32.Происхождение органических веществ и основные направления предбиологической эволюции.

- •33.Теория биохимической эволюции. Основные этапы возникновения жизни по этой теории. Гипотеза Опарина-Холдейна, ее доказательства и недостатки.

- •34. Понятие о коацерватах и протобионтах. Особенности протобионтов, условия их появления

- •35. Основные направления в эволюции животных. Геохронологические эры и периоды возникновения основных типов и классов животных

- •36. Предпосылки антропогенеза. Основные этапы эволюции человека.

- •Этапы становления человека

- •Природные, биологические и социальные предпосылки антропогенеза.

- •37. Популяция как элементарная эволюционная единица. Основы популяционной генетики.

- •38. Мутации как элементарный эволюционный материал. Классификация мутаций

- •39. Элементарные факторы эволюции: поставляющие эволюционный материал, усиливающие различия и направляющие действие эволюции.

- •40. Естественный отбор как движущий и направляющий фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и его творческая роль.

- •41. Основные формы естественного отбора, результат их действия.

- •42. Изоляция как элементарный фактор эволюции.

- •44. Мутационный процесс как элементарный фактор эволюции.

- •46.Предпосылки возникновения рептилий. Время появления (эра, период), соответствующие геологические и климатические условия. Основные группы рептилий (особенности строения).

- •47.Характеристика первых птиц (систематическое положение, особенности строения, представители). Время появления (эра, период), соответствующие геологические и климатические условия.

- •48.Характеристика первых млекопитающих (систематическое положение, особенности строения, представители). Время появления (эра, период), соответствующие геологические и климатические условия.

- •49. Понятие об экологических факторах, их классификация. Закономерности воздействия экологических факторов на организмы.

- •50. Трофическая структура экосистем. Цепи питания.

- •51. Связи организмов в экосистемах, их роль и значение в поддержании стабильности экосистем.

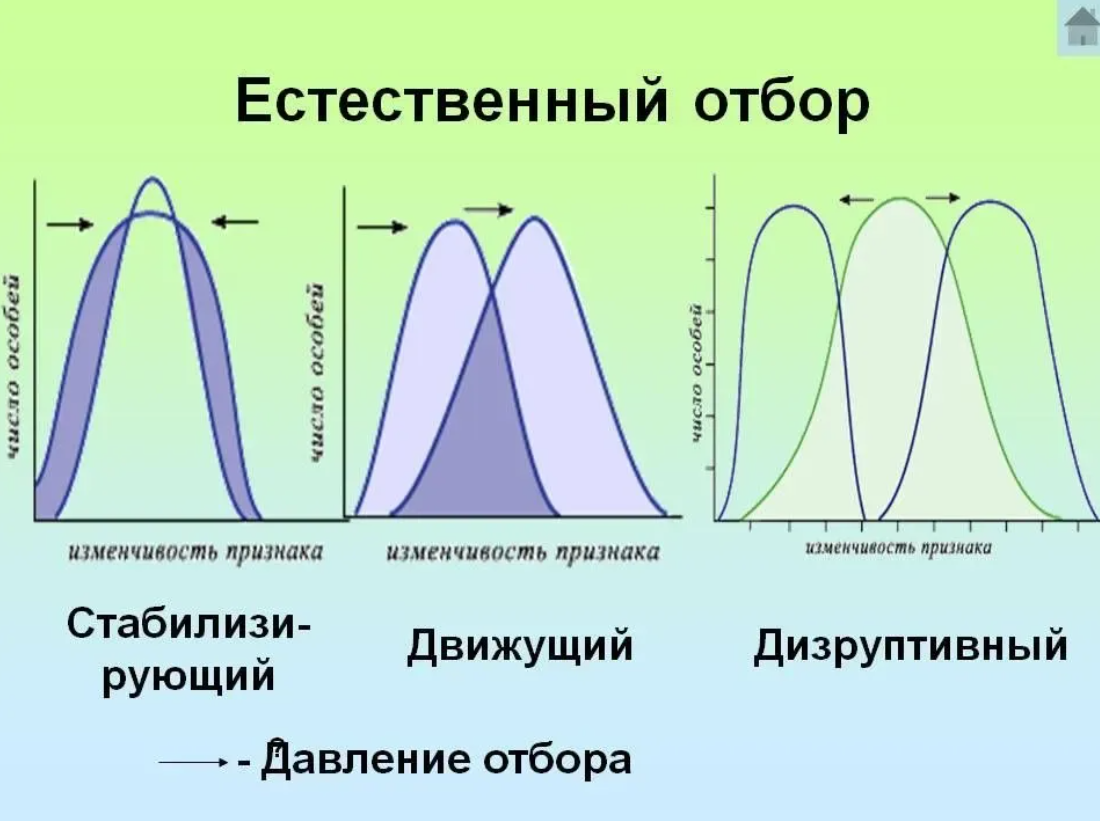

41. Основные формы естественного отбора, результат их действия.

Стабилизирующий

отбор

Стабилизирующий

отбор

Происходит в тех случаях, когда фенотипические признаки соответствуют оптимальным условиям среды и конкуренция относительно слабая. Такой отбор действует во всех популяциях, элиминируя из них особей с крайними отклонениями признаков. Например, существует некая оптимальная длина крыла для хищной птицы определенных размеров и определенным образом жизни в данной среде. Стабилизирующий отбор, действуя благодаря дифференциальному размножению, будет элиминировать тех птиц, у которых размах крыльев больше или меньше оптимального. Стабилизирующий отбор не пособствует эволюционному изменению, а поддерживает фенотипическую стабильность популяции из поколения в поколение.

Направленный отбор

Эта форма отбора возникает в ответ на постепенные изменения условий среды. Направленный отбор влияет на диапазон фенотипов, существующих в данной популяции, и оказывает селективное давление, сдвигающее средний фенотип в ту или другую сторону. После того как будет достигнуто оптимальное соответствие между средним фенотипом и новыми условиями среды, вступает в действие стабилизирующий отбор. Направленный отбор лежит в основе искусственного отбора, при котором избирательное скрещивание особей, обладающих желательными фенотипическими признаками, повышает частоту этих признаков в популяции. Это показывает, что искусственный отбор по фенотипическим признакам привел к некоторому генотипическому отбору и к частичной утрате обеими популяциями каких-то аллелей.

Дизруптивный

Это, вероятно, самая редкая форма отбора, но она может играть очень важную роль в возникновении эволюционных изменений. Колебания условий в данной среде, связанны со сменой времен года и климатическими факторами, могут благоприятствовать наличию в данной популяции нескольким фенотипам. Давления отбора, действующие в самой популяции, могут привести к отклонению фенотипов от среднего для данной популяции к обоим крайним типам. В результате популяция окажется разделенной на две субпопуляции. Если поток генов между этими двумя субпопуляциями нарушится, то каждая из них может дать начало новому виду. В некоторых случаях такая форма отбора приводит к появлению в одной популяции нескольких различных фенотипов, или к полиморфизму. Если вид занимает очень обширный географический ареал, то у населяющих этот ареал популяций могут наблюдаться локальные изменения фенотипических признаков, в результате чего они становятся промежуточными между популяциями краевых областей. Такой непрерывный градиент постепенно изменяющихся признаков на протяжении географического ареала представляет собой обычно фенотипическую реакцию на изменение климатических и(или) эдафических (почвенных) факторов и известен под названием клины.

Искусственный отбор

Человек с самых ранних времен своей цивилизации применяет искусственный отбор при разведении животных и растений. Дарвин воспользовался данными по искусственному отбору, чтобы объяснить возможный механизм изменения видов, происходящего в природных популяциях, т.е. естественного отбора. Искусственный отбор основан на изоляции природных популяций и избирательном скрещивании организмов, обладающих признаками, желательными для человека. При искусственном отборе человек создает направленное селективное давление, которое ведет к изменениям частот аллелей или генотипов в популяции. Это — эволюционный механизм, приводящий к созданию новых пород, линий, сортов, рас и подвидов. Генофонды всех этих трупп изолированы, но они сохраняют основную и хромосомную структуру, характерную для вида, к которому они все еще принадлежат.

*Интенсивность давления отбора в данной популяции варьирует в пространстве и во времени, что может быть связано с изменениями внешних или внутренних факторов. К внешним факторам относятся: увеличение численности хищников или патогенных организмов и конкуренция с другими видами (межвидовая конкуренция) за пищу и места для размножения (у животных) или за свет, воду и минеральные вещества (у растений). Изменения климата или состояния местообитания могут привести к созданию новых давлений отбора. Внутренние факторы: быстрое повышение численности популяции, нередко приводят к усилению конкуренции за ресурсы (внутривидовая конкуренция). С увеличением популяции данного организма возрастает и численность его паразитов и хищников. В многочисленной популяции облегчается передача паразитов и болезней от одной особи к другой. Все эти факторы могут изменять не только интенсивность давления отбора, но его направление. Отбор благоприятствует «новым» фенотипам (и генотипам), а плохо адаптированные особи элиминируются. В первую очередь при этом устраняются особи, обладающие неадаптивными крайними фенотипами. Одним из результатов возросшего давления отбора может быть специализация организмов к определенному образу жизни или более узкому диапазону условий среды. Увеличение единообразия вида и его зависимости от каких-либо определенных условий повышает вероятность его вымирания в случае изменения этих условий. Ослабление интенсивности отбора обычно оказывает противоположное действие. Оно может наступить при отсутствии хищников, патотенных организмов, паразитов и конкурентов или же при улучшении условий среды.