- •1. Биология – ее определение, предмет, задачи и методы.

- •2. Сущность жизни и свойства живых систем.

- •3. Уровни организации живых систем. Характерные черты живых систем, отличающие их от неживых.

- •4. Царства живого. Фундаментальные признаки биологической организации, определяющие разделение организмов на царства.

- •5. Основные различия между прокариотическими и эукариотическими организмами.

- •6. Основные сходства и различия между растительными и животными клетками.

- •7.Генетика, ее возникновение и предмет изучения

- •8. Методы генетических исследований, их теоретическое и прикладное значение.

- •9. Гибридологический анализ в генетике. Законы Менделя, их цитологический механизм и объяснение.

- •Первый закон Менделя - закон единообразия.

- •Второй закон Менделя - закон расщепления.

- •Третий закон Менделя - закон независимого наследования

- •10.Основные этапы эволюции органического мира. Геохронологическая шкала.

- •11.Основные типы взаимодействия аллельных генов.

- •12.Основные типы взаимодействия неаллельных генов

- •13. Строение молекулы днк (модель Уотсона-Крика), ее биологическое значение.

- •14. Генетический код, его основные свойства.

- •15. Строение и функции хромосом. Понятие о кариотипе. Цитогенетические методы исследования.

- •16. Жизненный цикл клетки. Основные процессы жизненного цикла.

- •17. Периоды интерфазы. Основные процессы и изменения в строении хромосом, происходящие в этих периодах.

- •18.Понятие о митозе, основные фазы и процессы, в них происходящие. Биологическое значение митоза.

- •19.Понятие о мейозе, основные фазы и процессы, в них происходящие. Биологическое значение мейоза.

- •20.Явление сцепления генов. Опыты т. Моргана, доказывающие сцепленное наследование. Основные положения хромосомной теории наследственности.

- •21.Понятие о кроссинговере. Когда и где происходит, результат и биологическое значение.

- •22.Сцепление с полом наследование. Хромосомный механизм определения пола.

- •23.Наследование качественных признаков.

- •24.Классификация наследственной (генотипической) изменчивости. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости н.И. Вавилова.

- •25.Частоты фенотипов и генотипов и аллелей. Закон Харди-Вайнберга, условия его выполнения и причины нарушения.

- •26.Изменчивость и наследственность – основа развития и эволюции.

- •27.Палеонтологические методы изучения эволюции.

- •28. Морфологические методы изучения эволюции.

- •29.Использование данных эмбриологии и систематики как доказательств эволюции.

- •30.Использование данных генетики и селекции, биохимии и физиологии для доказательства эволюции.

- •31.Возникновение синтетической теории эволюции. Основные положения стэ и современные эволюционные представления.

- •32.Происхождение органических веществ и основные направления предбиологической эволюции.

- •33.Теория биохимической эволюции. Основные этапы возникновения жизни по этой теории. Гипотеза Опарина-Холдейна, ее доказательства и недостатки.

- •34. Понятие о коацерватах и протобионтах. Особенности протобионтов, условия их появления

- •35. Основные направления в эволюции животных. Геохронологические эры и периоды возникновения основных типов и классов животных

- •36. Предпосылки антропогенеза. Основные этапы эволюции человека.

- •Этапы становления человека

- •Природные, биологические и социальные предпосылки антропогенеза.

- •37. Популяция как элементарная эволюционная единица. Основы популяционной генетики.

- •38. Мутации как элементарный эволюционный материал. Классификация мутаций

- •39. Элементарные факторы эволюции: поставляющие эволюционный материал, усиливающие различия и направляющие действие эволюции.

- •40. Естественный отбор как движущий и направляющий фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и его творческая роль.

- •41. Основные формы естественного отбора, результат их действия.

- •42. Изоляция как элементарный фактор эволюции.

- •44. Мутационный процесс как элементарный фактор эволюции.

- •46.Предпосылки возникновения рептилий. Время появления (эра, период), соответствующие геологические и климатические условия. Основные группы рептилий (особенности строения).

- •47.Характеристика первых птиц (систематическое положение, особенности строения, представители). Время появления (эра, период), соответствующие геологические и климатические условия.

- •48.Характеристика первых млекопитающих (систематическое положение, особенности строения, представители). Время появления (эра, период), соответствующие геологические и климатические условия.

- •49. Понятие об экологических факторах, их классификация. Закономерности воздействия экологических факторов на организмы.

- •50. Трофическая структура экосистем. Цепи питания.

- •51. Связи организмов в экосистемах, их роль и значение в поддержании стабильности экосистем.

37. Популяция как элементарная эволюционная единица. Основы популяционной генетики.

А)Популяция

— самая мелкая из групп особей, способная к эволюционному развитию, поэтому её называют элементарной единицей эволюции.

- это элементарная единица эволюции, поскольку в ней происходит постоянный обмен генами между составляющими ее особями с образованием новых комбинаций генов, а также обеспечивается преемственность генотипов в ряду поколений и изменение генофонда во времени.

Б) Популяционная генетика — это отрасль генетической науки, изучающая наследственность и изменчивость на популяционно-видовом уровне организации жизни. Она изучает закономерности изменения из поколения в поколение генетической структуры популяций и природу факторов, вызывающих эти изменения.

Основу популяционной генетики составляет закон генетической стабильности популяций, Харди –Вайнберга В соответствии с ним соотношение аллелей генов в генофонде популяции сохраняется неизменным в ряду поколений, если:

1) популяция достаточно велика и особи в ней свободно скрещиваются; 2) в популяции отсутствует мутационный процесс; 3) не происходит отбора в пользу или против какого-то определенного аллеля; 4) популяция изолирована от других популяций вида и между ними не происходит миграции особей.

38. Мутации как элементарный эволюционный материал. Классификация мутаций

М утации

- внезапные, возникающие спонтанно или

вызванные мутагенами наследуемые

изменения генетического материала,

приводящие к изменению тех или иных

признаков организма

утации

- внезапные, возникающие спонтанно или

вызванные мутагенами наследуемые

изменения генетического материала,

приводящие к изменению тех или иных

признаков организма

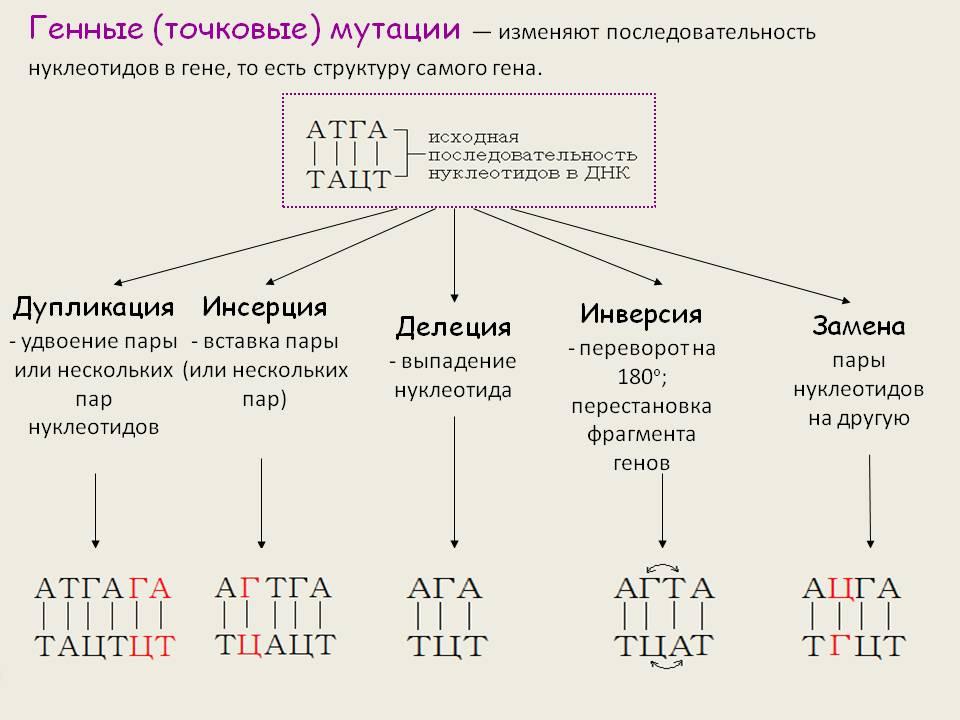

Виды:

Генные

(представляет собой стойкое изменение

последовательности ДНК, образующей

ген.)

Генные

(представляет собой стойкое изменение

последовательности ДНК, образующей

ген.)

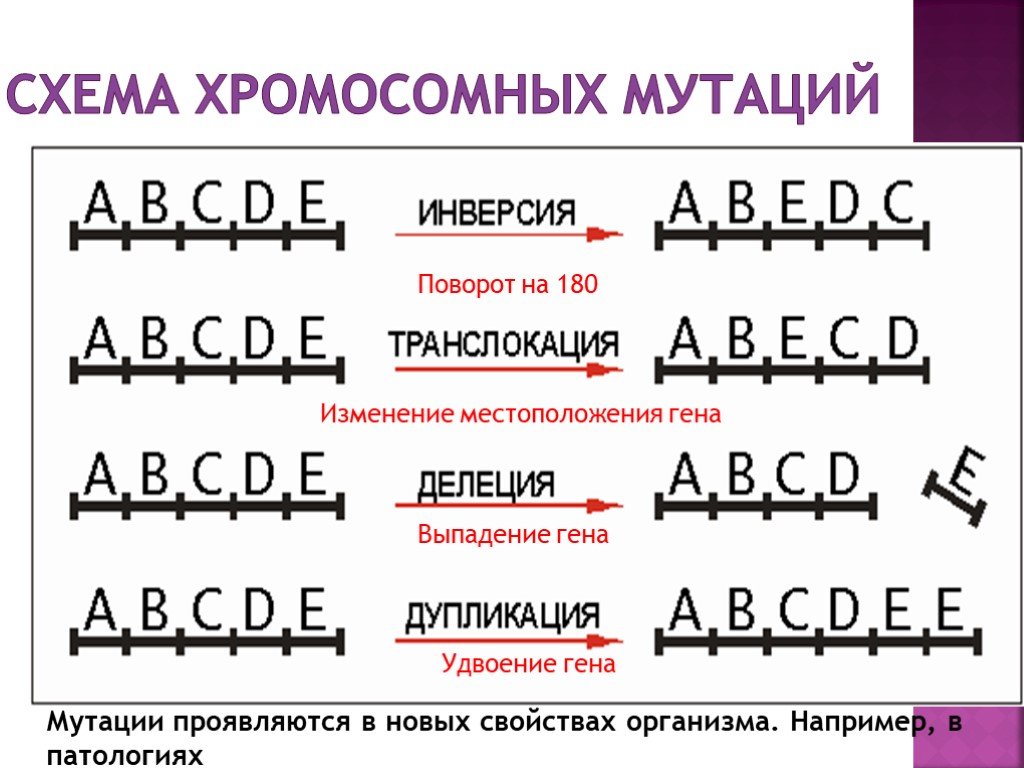

Хромосомные. (перестройки хромосом, изменение их строения. Отдельные участки хромосом могут теряться, удваиваться, менять свое положение (дупликации – удвоение генов, инверсии - поворот участка хромосомы на 180°, транслокации – перенос части хромосомы на другую хромосому, делеции – потеря участка хромосомы)

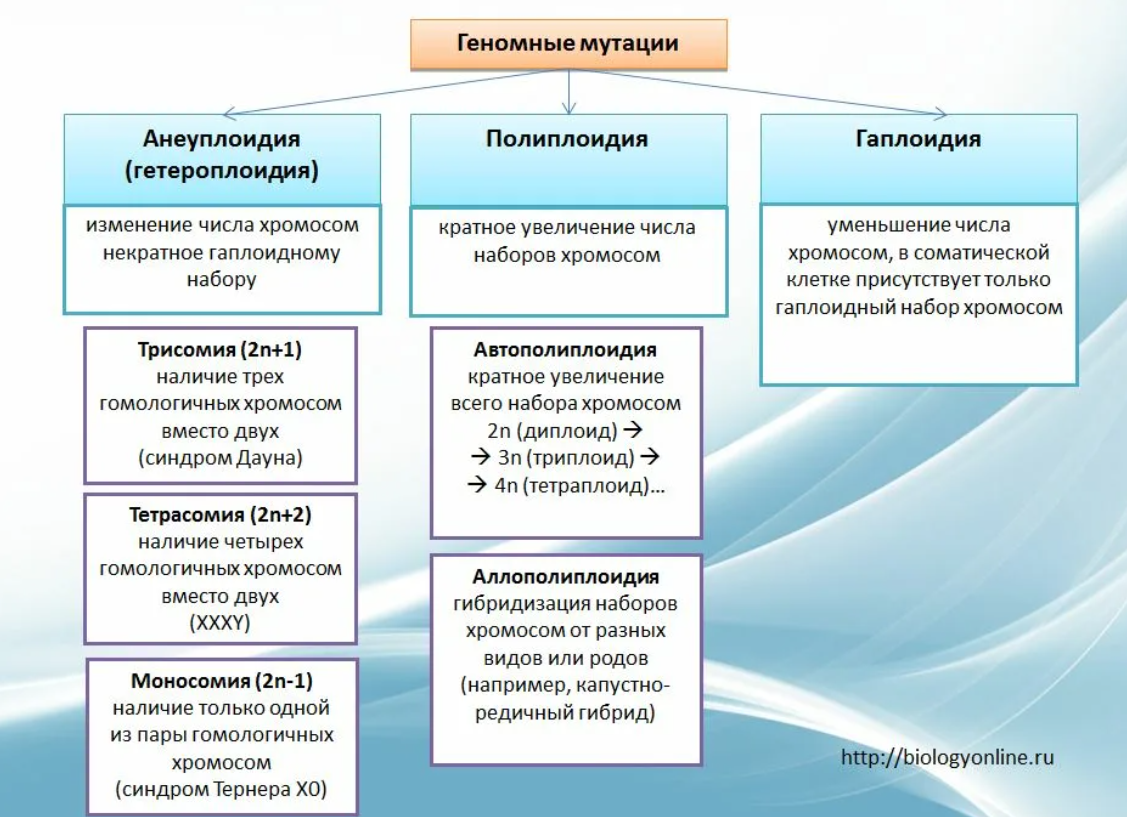

Геномные (Геномные мутации затрагивают не отдельные гены или части хромосомы, а весь геном клетки, в результате чего меняется количество хромосом. Данный вид мутаций возникает в следствие ошибок при расхождении хромосом в процессе мейоза.)

Цитоплазматические(изменения в ДНК митохондрий и пластид. Передаются только по женской линии).

39. Элементарные факторы эволюции: поставляющие эволюционный материал, усиливающие различия и направляющие действие эволюции.

Элементарные эволюционные факторы (ЭЭФ) — это процессы, которые изменяют генофонд популяции. К ним относят мутации, комбинативную изменчивость, дрейф генов и волны жизни (популяционные волны), а также изоляцию и естественный отбор.

Материалом для эволюции служат, как правило, мелкие дискретные изменения наследственности — мутации. Мутационный процесс, волны численности — факторы-поставщики материала для отбора — носят случайный и ненаправленный характер. Единственный направляющий фактор эволюции — естественный отбор, основанный на сохранении и накапливании случайных и мелких мутаций.

40. Естественный отбор как движущий и направляющий фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и его творческая роль.

Отбор можно рассматривать как механизм, действующий на двух связанных между собой уровнях — на уровне организма и на уровне аллелей. Отбор — это процесс, в результате которого организмы по своей морфологии, физиологии и поведению лучше адаптированные к данной среде, выживают и размножаются, а менее адаптированные либо гибнут, либо не могут оставить потомство. Первые передают свои благоприятные признаки следующему поколению, а вторые нет. Отбор зависит от существования в популяции фенотипической изменчивости и составляет часть механизма, обеспечивающего адаптированность вида к своей среде. При увеличении численности популяции некоторые факторы среды, такие как пища — для животных — и свет — для растений — становятся лимитирующими. Это приводит к конкуренции за ресурсы между членами популяции. Организмы, признаки которых дают им преимущество в конкуренции, легче овладевают этими ресурсами, выживают и оставляют потомство. Организмы, лишенные таких признаков, оказываются в невыгодном положении и могут погибнуть, прежде чем успеют произвести потомство. Совместное действие лимитирующих факторов среды и численности популяции создает давление отбора, интенсивность которого может быть различной. Таким образом, отбор — это процесс, определяющий, какие аллели будут переданы следующему поколению благодаря относительным преимуществам, которые они доставляют, экспрессируясь в фенотипе. Следовательно, давление отбора можно рассматривать как способ увеличения или уменьшения распространенности какого-либо аллеля в генофонде, и эти изменения частоты аллелей могут вести к эволюционному изменению. Крупные изменения в генотипе возникают результате распространения в генофонде мутантных аллелей. Степень отбора и его скорость зависят от характера мутантного аллеля и силы его влияния на данный фенотипический признак. Если аллель доминантен, то он проявляется в фенотипе чаще, и отбор начинает оказывать на него положительное или отрицательное давление быстрее. Если же аллель рецессивен и не проявляется в гетерозиготном состоянии, как это обычно для большинства мутаций, то он не подвергается отбору до тех пор, пока не появится в гомозиготном состоянии. Вероятность быстрого появления таких рецессивных гомозигот невелика, и новый аллель может исчезнуть из генофонда, прежде чем они возникнут. Рецессивный аллель, неблагоприятный в данной среде, может сохраниться в популяции и дождаться таких изменений среды, при которых он будет обладать преимуществом. Мутации, затрагивающие аллели, контролирующие важные функции, вероятнее всего окажутся летальными и будут немедленно элиминированы из популяции. Эволюционные изменения происходят обычно в результате постепенного появления мутантных аллелей, производящих небольшие прогрессивные изменения в фенотипических признаках. Существуют три типа отбора, происходящего в природных и искусственных популяциях: стабилизирующий, направленный и дизруптивный. Их легче всего объяснить, построив кривые нормального распределения для непрерывной фенотипической изменчивости, наблюдаемой в природных популяциях.