- •1. Биология – ее определение, предмет, задачи и методы.

- •2. Сущность жизни и свойства живых систем.

- •3. Уровни организации живых систем. Характерные черты живых систем, отличающие их от неживых.

- •4. Царства живого. Фундаментальные признаки биологической организации, определяющие разделение организмов на царства.

- •5. Основные различия между прокариотическими и эукариотическими организмами.

- •6. Основные сходства и различия между растительными и животными клетками.

- •7.Генетика, ее возникновение и предмет изучения

- •8. Методы генетических исследований, их теоретическое и прикладное значение.

- •9. Гибридологический анализ в генетике. Законы Менделя, их цитологический механизм и объяснение.

- •Первый закон Менделя - закон единообразия.

- •Второй закон Менделя - закон расщепления.

- •Третий закон Менделя - закон независимого наследования

- •10.Основные этапы эволюции органического мира. Геохронологическая шкала.

- •11.Основные типы взаимодействия аллельных генов.

- •12.Основные типы взаимодействия неаллельных генов

- •13. Строение молекулы днк (модель Уотсона-Крика), ее биологическое значение.

- •14. Генетический код, его основные свойства.

- •15. Строение и функции хромосом. Понятие о кариотипе. Цитогенетические методы исследования.

- •16. Жизненный цикл клетки. Основные процессы жизненного цикла.

- •17. Периоды интерфазы. Основные процессы и изменения в строении хромосом, происходящие в этих периодах.

- •18.Понятие о митозе, основные фазы и процессы, в них происходящие. Биологическое значение митоза.

- •19.Понятие о мейозе, основные фазы и процессы, в них происходящие. Биологическое значение мейоза.

- •20.Явление сцепления генов. Опыты т. Моргана, доказывающие сцепленное наследование. Основные положения хромосомной теории наследственности.

- •21.Понятие о кроссинговере. Когда и где происходит, результат и биологическое значение.

- •22.Сцепление с полом наследование. Хромосомный механизм определения пола.

- •23.Наследование качественных признаков.

- •24.Классификация наследственной (генотипической) изменчивости. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости н.И. Вавилова.

- •25.Частоты фенотипов и генотипов и аллелей. Закон Харди-Вайнберга, условия его выполнения и причины нарушения.

- •26.Изменчивость и наследственность – основа развития и эволюции.

- •27.Палеонтологические методы изучения эволюции.

- •28. Морфологические методы изучения эволюции.

- •29.Использование данных эмбриологии и систематики как доказательств эволюции.

- •30.Использование данных генетики и селекции, биохимии и физиологии для доказательства эволюции.

- •31.Возникновение синтетической теории эволюции. Основные положения стэ и современные эволюционные представления.

- •32.Происхождение органических веществ и основные направления предбиологической эволюции.

- •33.Теория биохимической эволюции. Основные этапы возникновения жизни по этой теории. Гипотеза Опарина-Холдейна, ее доказательства и недостатки.

- •34. Понятие о коацерватах и протобионтах. Особенности протобионтов, условия их появления

- •35. Основные направления в эволюции животных. Геохронологические эры и периоды возникновения основных типов и классов животных

- •36. Предпосылки антропогенеза. Основные этапы эволюции человека.

- •Этапы становления человека

- •Природные, биологические и социальные предпосылки антропогенеза.

- •37. Популяция как элементарная эволюционная единица. Основы популяционной генетики.

- •38. Мутации как элементарный эволюционный материал. Классификация мутаций

- •39. Элементарные факторы эволюции: поставляющие эволюционный материал, усиливающие различия и направляющие действие эволюции.

- •40. Естественный отбор как движущий и направляющий фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и его творческая роль.

- •41. Основные формы естественного отбора, результат их действия.

- •42. Изоляция как элементарный фактор эволюции.

- •44. Мутационный процесс как элементарный фактор эволюции.

- •46.Предпосылки возникновения рептилий. Время появления (эра, период), соответствующие геологические и климатические условия. Основные группы рептилий (особенности строения).

- •47.Характеристика первых птиц (систематическое положение, особенности строения, представители). Время появления (эра, период), соответствующие геологические и климатические условия.

- •48.Характеристика первых млекопитающих (систематическое положение, особенности строения, представители). Время появления (эра, период), соответствующие геологические и климатические условия.

- •49. Понятие об экологических факторах, их классификация. Закономерности воздействия экологических факторов на организмы.

- •50. Трофическая структура экосистем. Цепи питания.

- •51. Связи организмов в экосистемах, их роль и значение в поддержании стабильности экосистем.

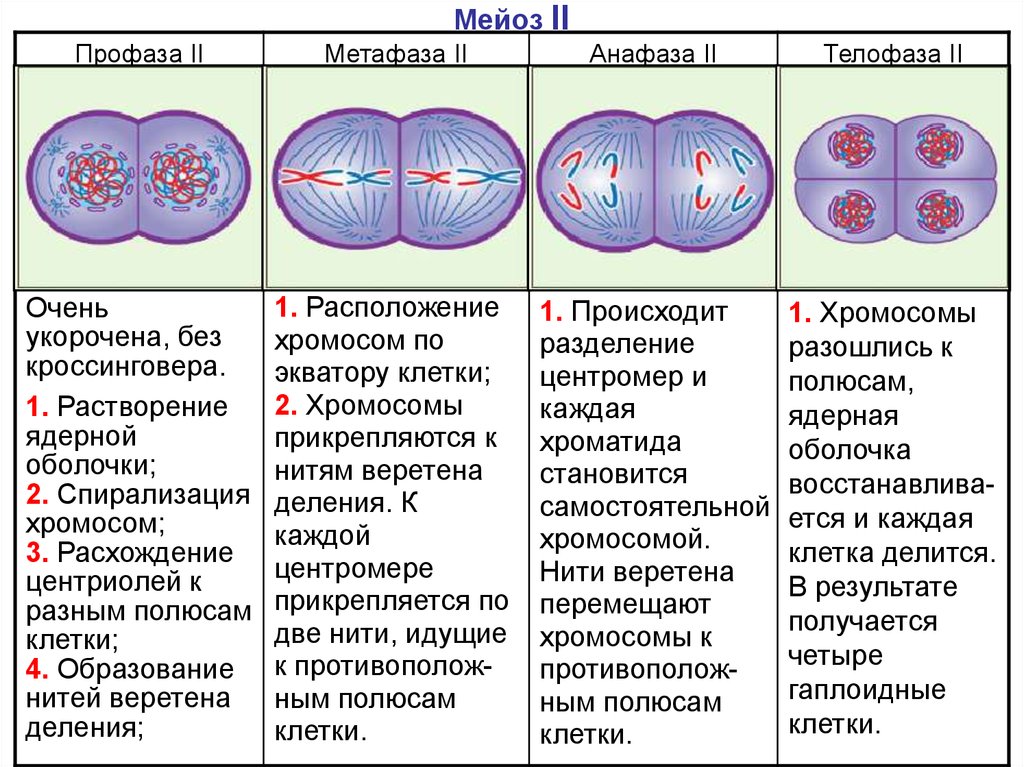

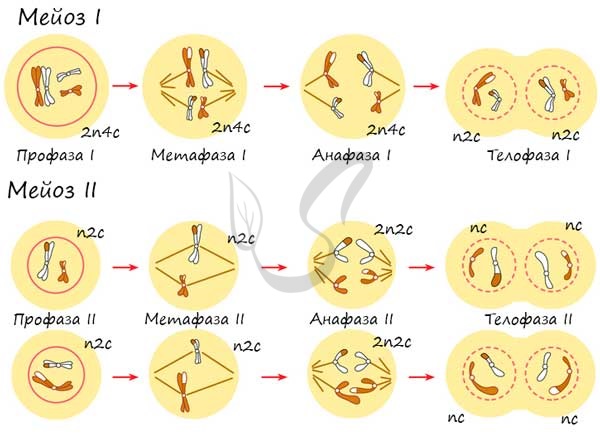

19.Понятие о мейозе, основные фазы и процессы, в них происходящие. Биологическое значение мейоза.

Мейоз (от греч. μείωσις — уменьшение), или редукционное деление клетки - способ деления клетки, при котором наследственный материал в них (число хромосом) уменьшается вдвое. Мейоз происходит в ходе образования половых клеток (гамет) у животных и спор у растений.

В

результате мейоза из диплоидных клеток

(2n) получаются гаплоидные (n). Мейоз

состоит из двух последовательных

делений, между которыми практически

отсутствует пауза. Удвоение ДНК перед

мейозом происходит в синтетическом

периоде интерфазы (как и при митозе).

Первое деление называют редукционным

(лат. reductio - уменьшение), так как к его

окончанию число хромосом уменьшается

вдвое. Второе деление - эквационное

(лат. aequatio — уравнивание) очень похоже

на митоз.

В

результате мейоза из диплоидных клеток

(2n) получаются гаплоидные (n). Мейоз

состоит из двух последовательных

делений, между которыми практически

отсутствует пауза. Удвоение ДНК перед

мейозом происходит в синтетическом

периоде интерфазы (как и при митозе).

Первое деление называют редукционным

(лат. reductio - уменьшение), так как к его

окончанию число хромосом уменьшается

вдвое. Второе деление - эквационное

(лат. aequatio — уравнивание) очень похоже

на митоз.

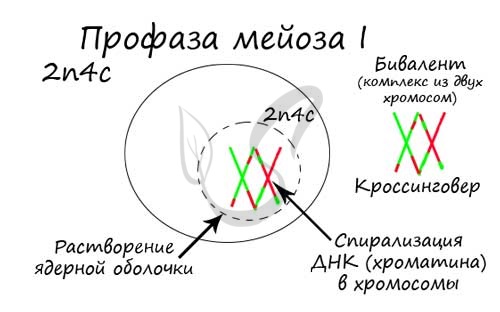

П р о ф а з а I

Помимо типичных для профазы процессов (спирализация ДНК в хромосомы, разрушение ядерной оболочки, движение центриолей к полюсам клетки) в профазе мейоза I происходят два важнейших процесса: конъюгация и кроссинговер.

Конъюгация (лат. conjugatio — соединение) - сближение гомологичных хромосом друг с другом. Гомологичными хромосомами называются такие, которые соответствуют друг другу по размерам, форме и строению. В результате конъюгации образуются комплексы, состоящие из двух хромосом - биваленты (лат. bi - двойной и valens - сильный).

П осле

конъюгации становится возможен следующий

процесс - кроссинговер (от англ. crossing

over — пересечение), в ходе которого

происходит обмен участками между

гомологичными хромосомами.

осле

конъюгации становится возможен следующий

процесс - кроссинговер (от англ. crossing

over — пересечение), в ходе которого

происходит обмен участками между

гомологичными хромосомами.

Кроссинговер является важнейшим процессом, в ходе которого возникают рекомбинации генов, что создает уникальный материал для эволюции, последующего естественного отбора. Кроссинговер приводит к генетическому разнообразию потомства.

М

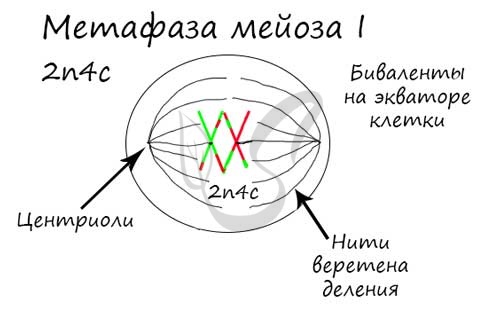

е т а ф а з а I

М

е т а ф а з а I

Биваленты (комплексы из двух хромосом) выстраиваются по экватору клетки. Формируется веретено деления, нити которого крепятся к центромере (кинетохору) каждой хромосомы, составляющей бивалент.

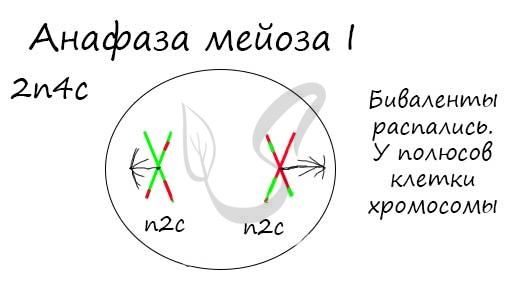

А

н а ф а з а I

А

н а ф а з а I

Нити веретена деления сокращаются, вследствие чего биваленты распадаются на отдельные хромосомы, которые и притягиваются к полюсам клетки. В результате у каждого полюса формируется гаплоидный набор будущей клетки - n2c, за счет чего мейоз I и называется редукционным делением.

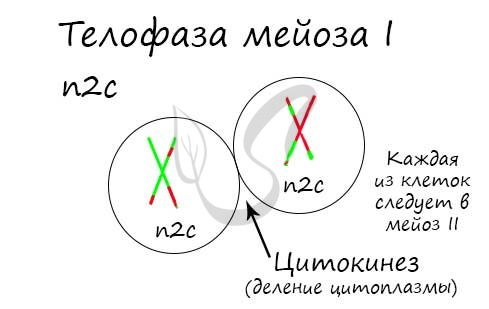

Т е л о ф а з а I

е л о ф а з а I

Происходит

цитокинез - деление цитоплазмы. Формируются

две клетки с гаплоидным набором хромосом.

Очень короткая интерфаза после мейоза

I сменяется новым делением - мейозом II.

Происходит

цитокинез - деление цитоплазмы. Формируются

две клетки с гаплоидным набором хромосом.

Очень короткая интерфаза после мейоза

I сменяется новым делением - мейозом II.

Главное отличие мейоза II от мейоза I в том, что в анафазе мейоза II к полюсам клетки расходятся не хромосомы, а хроматиды (дочерние хромосомы).

В результате мейоза I и мейоза II мы получили из диплоидной клетки 2n4c гаплоидную клетку - nc. В этом и состоит сущность мейоза - образование гаплоидных (половых у животных, у растений - спор) клеток.

n2c n2c 2n2c nc

Биологическое значение мейоза:

- Поддерживает постоянное число хромосом во всех поколениях, предотвращает удвоение числа хромосом

- Благодаря кроссинговеру возникают новые комбинации генов, обеспечивается генетическое разнообразие состава гамет

- Потомство с новыми признаками - материал для эволюции, который проходит естественный отбор