- •Модуль №2 по Биологии

- •1. Гонадогенез. Генная регуляция гонадогенеза у человека.

- •Гонадогенез у человека

- •Генная регуляция гонадогенеза у человека

- •2. Гаметогенез. Генная регуляция гаметогенеза у человека.

- •Характеристика фаз гаметогенеза

- •Генная регуляция гаметогенеза

- •3. Особенности сперматогенеза и овогенеза у человека.

- •Характеристика спермато- и овогенеза

- •4. Мейоз – основной этап гаметогенеза у человека. Биологический смысл мейоза. Место мейоза в гаметогенезе.

- •Характеристика периодов и фаз мейоза

- •5. Отличия гамет от соматических клеток. Строение яйцеклетки и сперматозоида человека. Отличия гамет от соматических клеток человека

- •С троение и функция

- •Продолжительность жизни сперматозоидов человека

- •6. Хараткеристика моногенных и полигенных признаков.

- •7 . Моногенное наследование. Характеристика типов моногенного наследования: а-д, а-р, х-д, х-р, у-сцепленный.

- •8. Наследование групп крови системы Rh. Риск развития резус-конфликта при несовместимости по резус-фактору матери и плода.

- •9. Виды взаимодействия аллельных генов. Кодоминирование. Наследование групп крови системы ав0 и mn. Основные типы взаимодействия аллельных генов представлены в таблице.

- •10. Влияние гетерохроматизации одной из х-хромосом на проявление рецессивных признаков у гетерозиготных женщин хаХа.

- •12. Закономерности сцепленного наследования признаков. Группы сцепления. Генетические карты хромосом человека.

- •13. Влияние разных комбинаций неаллельных генов систмы ав0 и Rh на риск развития Rh-конфликта.

- •14. Взаимодействие неаллельных генов – комплементарность. Формирование нормального слуха у человека.

- •15. Взаимодействие неаллельных генов – эпистаз. Формирование «бомбейского» фенотипа.

- •Бомбейский феномен

- •16. Взаимодействие неаллельных генов – модифицирующее влияние. Понятие секретор/несекретор.

- •17. Взаимодействие неаллельных генов – эффект положения гена. Влияние генов cde на развитие Rh-конфликта.

- •18. Полигенное наследование. Особенности прогнозирования мфб. Понятие маркерных признаков. Hla-зависимые болезни.

- •19. Классификация форм изменчивости. Фенотипическая изменчивость (модификации, морфозы, фенокопии).

- •Сравнительная характеристика форм изменчивости

- •20. Комбинативная изменчивость, ее механизмы и значение.

- •21. Генные мутации, механизмы возникновения. Генные болезни, примеры.

- •Типы генных мутаций

- •22. Хромосомные мутации. Хромосомные болезни, примеры. Кариотипы больных с с. «Кошачьего крика», с. Дауна, транслокационные варианты.

- •Хромосомные мутации

- •Хромосомные болезни человека, их популяционная частота (эмпирический риск)

- •23. Геномные мутации. Хромосомные болезни, примеры. Кариотипы больных с. Дауна, с. Патау, с. Эдвардса и др.

- •24. Человек как объект генетического анализа.

- •25. Генеалогический метод. Этапы, задачи, показания к применению.

- •Типы наследования ряда моногенных нормальных признаков и болезней человека

- •26. Цитогенетический метод, показания к применению. Методы исследования интерфазных и метафазных хромосом.

- •27. Близнецовый, биохимический, популяционный методы, их основные задачи.

6. Хараткеристика моногенных и полигенных признаков.

Моногенные признаки – это дискретные (чаще качественные), т.е. встречающиеся в человеческих популяциях (семьях) в 2–3 альтернативных формах.

Альтернативная форма м.п. – результат мутации 1 гена (1 пары). Среда на формирование м.п. или не влияет, или изменяет экспрессивность (пенетрантность) гена.

Примеры нормальных моногенных признаков: цвет глаз, волос, группы крови АВ0 (Н), Rh, MNS, HLA и др. К патологическим м.п. относят генные (моногенные) наследственные болезни (Г.Н.Б.) и моногенно обусловленную предрасположенность к болезням. Моногенные (менделирующие) признаки (м.п.) наследуются по моногенному типу (т.е. по законам Менделя).

Полигенные признаки контролируются несколькими неаллельными генами, которые действуют независимо друг от друга (нет взаимодействий типа доминантности/ рецессивности или эпистаз) и, как правило, имеют незначительный количественный аддитивный эффект.

Полигенные признаки в популяции имеют непрерывное распределение, по Гауссу; нет резко сличающихся форм признака, специфичных для моногенных признаков. Каждый индивидуум популяции отличается, почти незаметно, ото всех остальных. Экспрессия полигенных признаков может измениться под воздействием факторов среды, поэтому они называются мультифакториальными.

Примеры полигенных нормальных признаков: пигментация кожи, рост, масса тела, умственная способность, дерматоглифы и др.

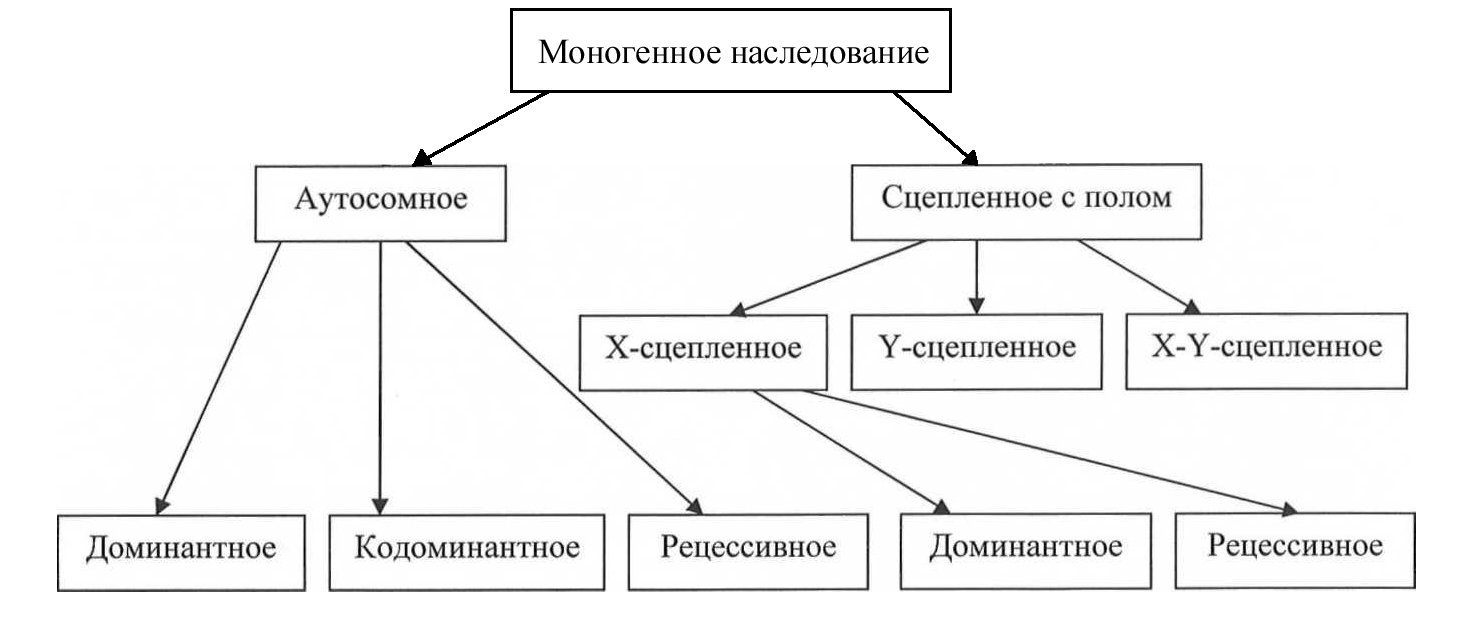

7 . Моногенное наследование. Характеристика типов моногенного наследования: а-д, а-р, х-д, х-р, у-сцепленный.

8. Наследование групп крови системы Rh. Риск развития резус-конфликта при несовместимости по резус-фактору матери и плода.

Группы крови системы Rh определяются в основном двумя аллелями: доминантный ген Rh обусловливает наличие в эритроцитах резус-антигена, рецессивный ген rh – отсутствие его. При несовместимости крови по резусфактору матери и плода (мать резус-отрицательная, плод – резусположительный) ребенок нередко рождается с гемолитической желтухой. В тяжелых случаях возможна гибель плода.

Если у человека резус-фактор отрицательный, то при соприкосновении с резус-положительной кровью (например, при беременности или при переливании крови) у него могут образоваться антитела. Эти антитела могут вызвать проблемы при беременности у женщины с отрицательным резус-фактором, если она вынашивает ребенка с положительным резус-фактором.

Резус-конфликт — это гуморальный иммунный ответ резус-отрицательной матери на эритроцитарные антигены резус-положительного плода, при котором у матери образуются антирезусные антитела.

При попадании в кровь ребёнка через плаценту эти антитела матери вызывают распад (гемолиз) красных кровяных телец (эритроцитов) ребёнка, что приводит к гемолитической желтухе новорождённых.

Как правило, во время беременности кровь плода не попадает в кровоток матери. Поэтому во время первой беременности у матери не вырабатываются антитела к антигену D, и ребёнок остаётся здоровым. Однако при родах чаще всего происходит смешение крови матери и ребёнка, отчего мать становится восприимчивой к резус-антигену и образует против него антитела. Существуют противоречивые данные относительно повышения вероятности резус-конфликта, если у женщины был аборт, выкидыш или внематочная беременность.

Выработанная иммунная память приводит при следующей беременности к новому и усиленному образованию антител (иммуноглобулинов IgG) к антигену D. Последние способны проникать через гематоплацентарный барьер в кровоток ребёнка и связываются с резус-положительными эритроцитами ребёнка. Отягощённые антителами эритроциты разрушаются в селезёнке плода преждевременно. Наступает гемолитическая анемия, сопровождаемая гипоксией и ацидозом, синтез альбумина сокращается, развиваются отёки, плевральные выпоты и водянка плода. Гемолиз ведёт к компенсаторному ускорению образования кровяных телец и вне костного мозга (экстрамедуллярное кровообразование) — в печени и селезёнке.

Ещё одна форма материнской непереносимости нерождённого ребёнка представляет собой аллоиммунную тромбоцитопению и нейтропению плода или новорождённого, при которых разрушаются детские тромбоциты и нейтрофильные лейкоциты.