- •Органическая химия для школьников

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Глава 1. Введение в органическую химию

- •§ 1. Теория химического строения органических соединений А. М. Бутлерова

- •§ 2. Классификация органических соединений

- •§ 3. Строение атомов

- •§ 4. Типы и характеристики химической связи

- •§ 5. Первоначальные представления о типах и механизмах органических реакций

- •Глава 2. Алканы

- •§ 6. Изомерия и номенклатура алканов

- •§ 7. Гомологи. Гомологический ряд алканов

- •§ 8. Строение молекул алканов. Физические свойства алканов

- •§ 9. Химические свойства алканов

- •§ 10. Получение и применение алканов

- •§ 11. Алкены: гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Строение молекул алкенов

- •§ 12. Физические и химические свойства алкенов

- •§ 13. Получение и применение алкенов

- •§ 14. Циклоалканы: изомерия, номенклатура, физические свойства и получение

- •§ 15. Строение и химические свойства циклоалканов

- •§ 16. Алкины: изомерия и номенклатура. Строение молекулы ацетилена

- •§ 17. Физические и химические свойства алкинов

- •§ 18. Получение и применение алкинов

- •§ 20. Строение и свойства дивинила

- •§ 21. Каучук. Резина

- •§ 23. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура аренов

- •§ 26. Конденсированные ароматические углеводороды

- •§ 27. Природные источники углеводородов. Нефть

- •Глава 5. Галогенопроизводные углеводородов. Спирты. Фенолы

- •§ 28. Галогенопроизводные углеводородов

- •§ 29. Спирты: классификация, изомерия, номенклатура и методы получения

- •§ 30. Физические и химические свойства спиртов. Водородная связь

- •§ 31. Многоатомные спирты

- •§ 32. Фенолы: классификация, особенности строения, физические свойства. Получение и применение фенола

- •§ 33. Химические свойства фенола

- •§ 34. Простые эфиры

- •Глава 6. Карбонильные соединения. Альдегиды и кетоны

- •§ 35. Альдегиды и кетоны: классификация, номенклатура, изомерия и физические свойства

- •§ 36. Получение альдегидов и кетонов. Строение карбонильной группы

- •§ 37. Химические свойства альдегидов и кетонов

- •Глава 7. Карбоновые кислоты

- •§ 40. Строение карбоновых кислот, их физические и химические свойства

- •§ 41. Важнейшие представители карбоновых кислот

- •§ 42. Гидроксикислоты и кетокислоты. Оптическая изомерия

- •§ 43. Сложные эфиры

- •§ 44. Жиры: строение, свойства, применение и роль в природе

- •Глава 8. Углеводы

- •§ 45. Классификация углеводов. Глюкоза

- •§ 46. Химические свойства глюкозы и ее получение

- •§ 47. Дисахариды

- •§ 48. Полисахариды

- •Глава 9. Амины

- •§ 50. Электронное и пространственное строение аминов. Химические свойства аминов

- •Глава 10. Аминокислоты. Белки

- •§ 51. Классификация, изомерия, номенклатура аминокислот

- •§ 53. Белки

- •Глава 11. Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты

- •§ 54. Общая характеристика гетероциклических соединений

- •§ 55. Нуклеиновые кислоты

- •Глава 12. Обобщающие разделы курса органической химии

- •§ 56. Теория химического строения органических соединений как основа курса органической химии

- •§ 57. Полимеры

- •Литература

Глава 1. Введение в органическую химию

§ 5. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТИПАХ И МЕХАНИЗМАХ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

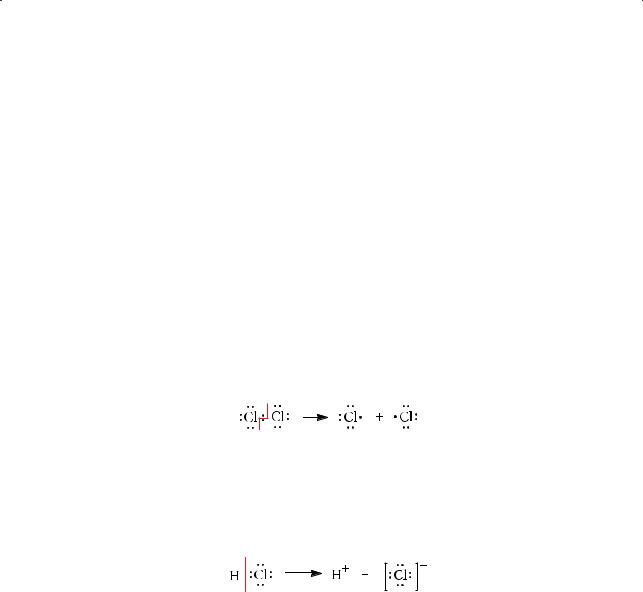

Типы разрыва ковалентной связи

Одним из главных классификационных признаков органических реакций является их механизм. В ходе любых химических реакций разрываются химические связи в исходных веществах и образуются новые химические связи в продуктах реакции. Органические вещества в основном характеризуются ковалентным типом связи. Рассмотрим возможные пути разрыва (диссоциации) ковалентной связи.

Взависимости от химической природы соединения и условий проведения реакции ковалентная связь может разрываться по гомолитическому или гетеролитическому пути.

Впервом случае разрыв связи происходит симметрично, общая электронная пара распадается таким образом, что у каждого из атомов, участвовавших

вобразовании связи, остается по одному неспаренному электрону:

Именно такой способ разрыва связи и называется гомолитическим (от греч. homos — одинаковый и lysis — разложение, распад). Образовавшиеся частицы называются свободными радикалами.

Свободные радикалы — это частицы (атомы или молекулы), имеющие неспаренные электроны.

Несимметричный разрыв связи приводит к образованию ионов:

Такой путь разрыва связи называют гетеролитическим (греч. heteros — различный).

Механизм реакций, которые происходят с промежуточным образованием свободных радикалов, называют свободнорадикальным. Эти реакции идут в жестких условиях (при высокой температуре или при облучении) и характерны для соединений с относительно прочными неполярными или слабополярными связями. Механизм реакций, в которых разрыв связи идет по гетеролитическому пути, называется ионным.

Реакции, проходящие по ионному механизму, характерны для полярных веществ или тех, в которых химические связи легко поляризуются. Обычно такие реакции происходят в более мягких условиях.

34

§ 5. Первоначальные представления о типах и механизмах органических реакций

Механизмы органических реакций

В неорганической химии одним из критериев классификации химических реакций является состав и количество участвующих в реакции веществ. В зависимости от этого выделяют реакции соединения, разложения, замещения, обмена.

Воснову классификации органических реакций могут быть положены различные критерии. Один из них — механизмы реакций, а значит, и природа тех интермедиатов (промежуточных частиц: катионов, анионов, радикалов), которые образуются в процессе разрыва химических связей.

Атом или группу атомов, участвующих в разрыве или образовании связей, называют реакционным центром, а способность соединения вступать в те или иные реакции с той или иной скоростью служит мерой его реакционной способности. Здесь тоже своя терминология: органическое соединение, молекула которого поставляет для образования новой связи атом углерода, называют субстратом, а соединение, атакующее субстрат, называют реагентом.

Ворганической химии важнейшим объектом изучения является само органическое соединение и то, что с ним происходит. Среди возможных типов реакций выделим следующие:

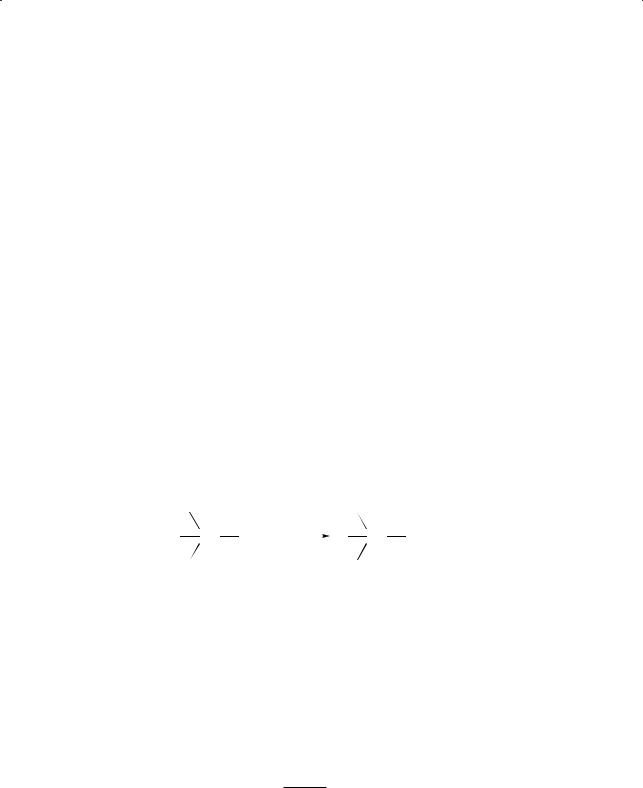

1.Реакции замещения

Вэтих реакциях какой-либо атом или группа атомов замещает в молекуле органического веществ другой атом или группу атомов:

C |

X + Y |

|

C |

X + Y |

|

Например:

CH3Br+ NaOH → CH3OH+ NaBr.

Поскольку основной акцент делается на том, что произошло с органическим соединением, мы можем записывать формулы неорганических реагентов и условия реакций над стрелкой, а формулы неорганических продуктов реакции — под ней. Для приведенной ниже реакции это выглядит следующим образом:

CH3Br NaOH–NaBr CH3OH.

CH3OH.

35

Глава 1. Введение в органическую химию

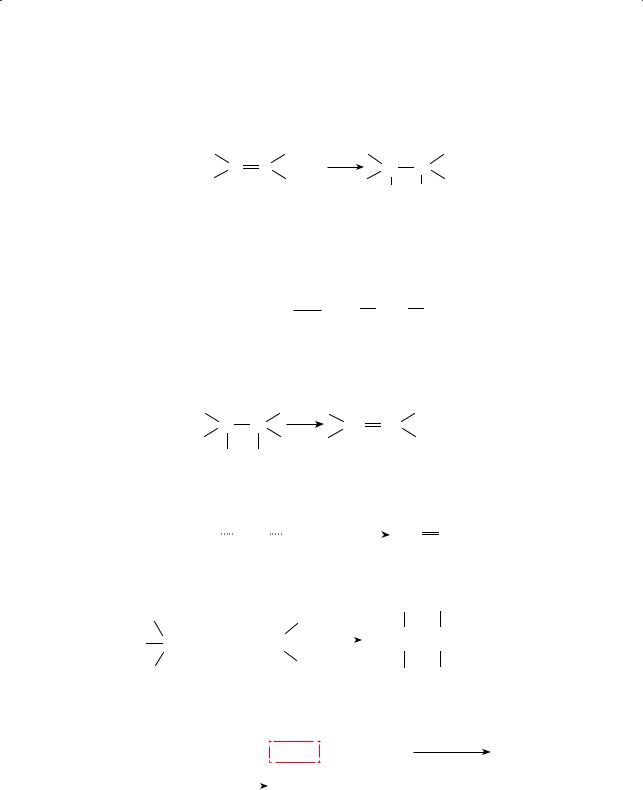

2.Реакции присоединения

Врезультате таких реакций какой-либо реагент присоединяется к молекуле органического вещества по кратной (двойной или тройной) связи:

C C + XY |

C C |

X Y

Напомним, что в случае кратной связи одна общая электронная пара обусловливает σ-связь, остальные такие пары — π-связи. В ходе реакций присоединения происходит разрыв менее прочной π-связи. Примером подобных реакций может быть присоединение бромоводорода к этилену:

H2C  CH2 HBr

CH2 HBr CH3 CH2 Br

CH3 CH2 Br

3.Реакции отщепления

Впроцессе таких реакций разрываются две σ-связи (С–X и С–Y) и формируется новая углерод-углеродная π-связь:

C C |

C + XY |

X Y

Например, внутримолекулярная дегидратация (приставка «де-» указывает на процесс отщепления) спиртов — отщепление воды:

CH3 |

|

CH2 |

|

OH |

H2SO4, 170 °C |

H2C CH2 |

|

|

–H2O |

||||

|

|

|

|

|

|

Возможен и другой вариант: две взаимодействующие молекулы конденсируются в одну за счет отщепления продукта XY:

C |

|

X + Y |

|

C |

|

|

|

|

|

C |

|

C |

|

+ XY |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Примером такой реакции может служить межмолекулярная дегидратация спиртов:

H3C — CH2 — OH + HO — CH2 — CH3 H2SO4, 170 °C –H2O

H2SO4, 170 °C |

H3C — CH2 — O — CH2 — CH3 |

|

–H2O |

||

|

36

§ 5. Первоначальные представления о типах и механизмах органических реакций

Нуклеофильные и электрофильные частицы

При обсуждении механизма реакций органическую молекулу принято называть субстратом, а частицы, которые ее атакуют, — реагентами. Реагентами могут быть свободные радикалы, ионы и нейтральные молекулы.

Частицы, атакующие субстрат на участках с избытком электронной плотности, называют электрофилами, а на электронодефицитных участках — нуклеофилами.

Электрофилы (от греч. phileo — люблю) обладают дефицитом электронной плотности: имеют положительный заряд (катионы Н+, СН3+, NO2+ и др.) или могут легко поляризоваться с образованием катионов (например, молекулы брома Br2). Они атакуют субстрат на участках с повышенной электронной плотностью.

Нуклеофилы обладают избытком электронной плотности. Это анионы (Сl–, OH–) или молекулы, имеющие атом с неподеленными электронными парами (например, H2O, NH3). Они атакуют субстрат на участках с пониженной электронной плотностью.

Греческое слово nucleos означает «ядро». Таким образом, слово «нуклеофил» буквально означает «любящий ядро». Ядра атомов, как известно, заряжены положительно. Конечно, нуклеофилы атакуют не ядра атомов, а области субстрата с дефицитом электронной плотности.

При классификации органических реакций с учетом их механизма можно выделить следующие типы:

—замещение свободнорадикальное (обозначают SR; S — сокр. от англ. substitution — замещение);

—замещение электрофильное (SE): первой атакующей частицей является электрофил (X+), а значит, атакуемый субстрат обладает избытком электронной плотности;

—замещение нуклеофильное (SN): первой атакующей частицей является нуклеофил (Y–), и, соответственно, атакуемый субстрат обладает дефицитом электронной плотности;

—присоединение свободнорадикальное (AR; A — сокр. от англ. addition — присоединение);

—присоединение электрофильное (AE);

—присоединение нуклеофильное (AN);

—отщепление (E — сокр. от англ. elimination — удаление) и т. д.

37

Глава 1. Введение в органическую химию

ВОПРОСЫ И УПРАЖНЕНИЯ

1.Какие типы химических реакций органических соединений можно выделить, если классифицировать их на основании механизма?

2.Изобразите схему диссоциации молекулы HI по гомолитическому и гетеролитическому пути.

3.Заполните таблицу, записав формулы перечисленных ниже частиц в одну из ее колонок:

Свободные радикалы |

|

Нуклеофилы |

Электрофилы |

|

|

|

|

H+, H–, H3O+, OH–, |

OH·, NH2–, NO2+, C2H5·, |

NO2·, Cl–. |

|

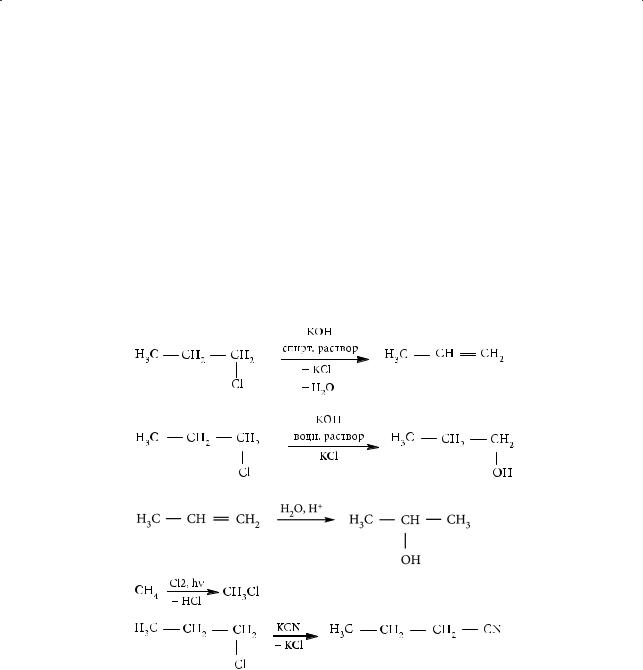

4.Определите тип реакции (замещение, присоединение, отщепление), уравнения которых приведены ниже:

а)

б)

в)

г)

д)

К какому классу органических веществ относятся реагенты и продукты этих реакций?

38