2929

.pdf

55

Б435 СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Г.В. Белоненко, О.В. Соболева

ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

Методические указания к практическим занятиям

Новосибирск

2015

1

УДК 556(076.5)+626/627(076.5)

Б435

Белоненко Г.В., Соболева О.В. Гидрология и гидротехниче-

ские сооружения: Метод. указ. к практ. занятиям. – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2015. – 36 с.

Разработаны в соответствии с программой дисциплины «Гидрология и гидротехнические сооружения» и содержат различные варианты заданий и методические указания к их выполнению.

Предназначены для студентов направления «Строительство» (профиль «Водоснабжение и водоотведение») и могут быть полезны студентам иных специальностей при выполнении ими расчетов речного стока.

Рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании кафедры «Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология».

О т в е т с т в е н н ы й р е д а к т о р д-р геогр. наук, проф. Г.В. Белоненко

Р е ц е н з е н т ы :

канд. техн. наук, доц. Е.Ф. Петров, канд. геогр. наук, доц. Ж.А. Тусупбеков (кафедра «Природообустройство, водопользование и водные ресурсы» ОмГАУ)

©Сибирский государственный университет путей сообщения, 2015

©Белоненко Г.В., Соболева О.В., 2015

2

Введение

Цель практических занятий по дисциплине «Гидрология и гидротехнические сооружения» – закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по темам:

тема 1 – «Расчеты годового и максимального стока при наличии и отсутствии данных гидрометрических наблюдений»;

тема 2 – «Определение параметров водохранилища сезонного регулирования стока без учета потерь»;

тема 3 – «Определение основных параметров водосбросных сооружений и грунтовой плотины водохранилищного гидроузла».

По каждой теме на основе индивидуальных для каждого студента исходных данных выполняются расчетные упражнения, которые иллюстрируются графиками и таблицами, содержащими результаты расчетов.

Выполнение упражнений предполагает обязательное обращение студентов к учебной, нормативной и специальной литературе по гидрологии, регулированию речного стока и гидротехническим сооружениям.

Тема 1. Расчеты годового и максимального стока при наличии и отсутствии данных гидрометрических наблюдений

Упражнение № 1. Расчеты годового стока при наличии данных наблюдений

Цель работы: определение годового стока (расхода и объема) заданной расчетной обеспеченности.

3

Исходные данные: результаты многолетних гидрометрических наблюдений за стоком реки в заданном створе (прил. А) – среднегодовые расходы воды Qi, м3/с (прил. Б).

Требуется:

1. Определить норму годового стока – расход Q0, м3/с, объем W0, млн м3/год.

2.Оценить изменчивость стока Cv.

3.Подобрать теоретическую кривую обеспеченности и опре-

делить годовой сток расчетной обеспеченности Qр%, м3/с, Wр%, млн м3/год.

4. Выполнить внутригодовое распределение стока Wр% расчетной обеспеченности.

Порядок выполнения.

В данном упражнении статистические параметры теоретической кривой обеспеченности годового стока – норма Q0, коэффициент вариации Cv и коэффициент асимметрии Cs – определяются методом моментов. Расчеты выполняются в табличной форме

(табл. 1.1).

Таблица 1.1

Расчет параметров кривой обеспеченности годового стока

Год |

Qi |

Qi убыв |

Кi |

Кi 1 |

(Кi – 1)2 |

m |

P, % |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

1951 |

|

|

|

|

|

1 |

|

1952 |

|

|

|

|

|

2 |

|

… |

|

|

|

|

|

|

|

… |

|

|

|

|

|

|

|

1970 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ΣQi |

– |

ΣКi = n |

Σ(Кi 1) = 0 |

Σ(Кi – 1)2 |

– |

– |

1. Норма годового стока, м3/с,

Q |

|

0 |

|

рассчитывается по формуле

|

i |

|

|

|

|

Q |

, |

(1.1) |

|

n |

||||

|

|

|||

где ΣQi сумма среднегодовых расходов исследуемого ряда; n – число членов ряда.

2. Выполняется ранжирование исходного ряда, для чего исходные значения расходов располагаются в убывающей последо-

4

вательности (от максимального до минимального значения). Результаты записываются в графу 3.

3. Рассчитываются модульные коэффициенты каждого расхода ранжированного ряда: Кi = Qi /Q0 (графа 4). При этом обязательно соблюдение условия ΣКi = n. Среднему значению расхода соответствует значение Кi = 1.

4. Рассчитываются отклонения Кi ранжированного ряда от среднего значения, т.е. находятся значения (Кi – 1). Результаты расчетов заносятся в графу 5. Проверкой правильности расчетов является обязательное соблюдение условия Σ(Кi – 1) = 0.

5.Для каждого члена вариационного ряда находятся значения (Кi – 1)2 и их сумма (графа 6).

6.Каждому значению расхода убывающего ряда Qiубыв присваивается порядковый номер m (от m = 1 до m = n (графа 7)).

7.Рассчитывается эмпирическая обеспеченность P, % (графа 8), каждого расхода вариационного ряда по формуле

P |

m |

100 %. |

|

n |

|||

|

1 |

8. Оценивается временная изменчивость средних расходов, т.е. рассчитывается коэффициент вариации Cv:

(1.2)

годовых

|

|

|

(Ki |

1) |

2 |

C |

|

|

. |

||

v |

n 1 |

|

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

(1.3)

Значение (n – 1) в формуле (1.3) применяется при условии, если n < 30.

9. Выполняется оценка среднеквадратических ошибок вычисления нормы и коэффициента вариации по формулам:

ошибка нормы годового стока, %,

|

|

|

100 |

Cv |

; |

(1.4) |

|

Q |

|

|

|

||||

|

|||||||

|

|

|

n |

|

|||

|

|

|

|

|

|||

ошибка коэффициента вариации, %,

|

100 |

|

|

n (1 C )2 |

|

|

|

|

Cv |

|

|

|

|

v |

. |

(1.5) |

|

n 4C 2 |

2 |

|||||||

|

|

v |

|

|

|

|

|

|

По результатам расчетов εQ и Cv делается вывод о достаточности (или недостаточности) исследуемого ряда для определения

5

нормы и коэффициента вариации. Продолжительность ряда счи-

тается достаточной, если εQ и |

C |

не превышают 5–10 и 10–15 % |

|

|

v |

соответственно. |

|

|

10.Значение коэффициента асимметрии Cs при n < 100, как правило, не рассчитывается, а принимается по наилучшему соответствию теоретической кривой обеспеченности эмпирическим данным.

11.По данным граф 4 и 8 на лист миллиметровой бумаги формата А4 (ориентация альбомная) в координатах Кi (ось ординат) и P, % (ось абсцисс), наносятся эмпирические точки.

12.Задаются тремя значениями коэффициента асимметрии (Cs = Cv, Cs = 2Cv и Cs = 3Cv) и рассчитывают соответствующие этим значениям Cs и Cv ординаты теоретических кривых обеспе-

ченности:

(1.6)

где Фр% – число Фостера – нормированные отклонения ординат от середины при Cv = 1 (принимаются по таблицам прил. В). Результаты расчетов Кр% сводятся в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Ординаты теоретических кривых обеспеченности

Расчетный |

|

|

|

|

Обеспеченность P, % |

|

|

|

|

|||||

параметр |

1 |

3 |

5 |

10 |

20 |

|

30 |

40 |

50 |

75 |

80 |

90 |

95 |

99 |

|

|

|

|

|

|

Cs = Cv |

|

|

|

|

|

|

||

Фp% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кр% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cs = 2Cv |

|

|

|

|

|

|

||

Фp% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кр% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cs = 3Cv |

|

|

|

|

|

|

||

Фp% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кр% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

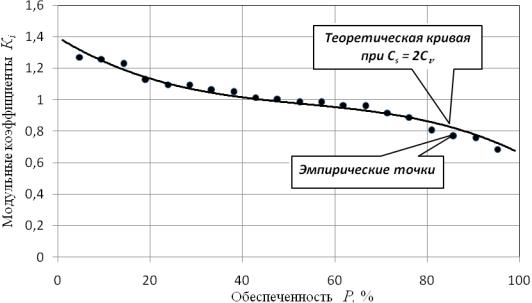

13. По данным табл. 1.2 (Кр% и Р, %) на исходном листе миллиметровой бумаги формата А4 (рис. 1.1) строятся теоретические кривые обеспеченности.

6

Рис. 1.1. Эмпирические точки (•) и теоретическая кривая обеспеченности при Cs = 2Cv

Анализируя соответствие теоретических кривых обеспеченности эмпирическим данным (в нижней части кривых), делают заключение об окончательном значении Cs для исследуемого ряда расходов.

14. В соответствии с заданием определяют расход Qp%, м3/с, и объем Wp%, млн м3/год, годового стока 95 % обеспеченности:

Q95% = К95%Q0, |

(1.7) |

W95% = 31,54Q95%, |

(1.8) |

где К95% модульный коэффициент 95 % обеспеченности, снятый

сокончательно принятой теоретической кривой обеспеченности.

15.Выполняется распределение полученного объема годового стока W95% внутри года (по месяцам), и находятся объемы притока за каждый месяц (от января до декабря). В данном упражнении внутригодовое распределение Wp% выполняется на основе рекомендаций, полученных в результате научных обобщений особенностей внутригодового распределения годового стока рек бассейна Верхней Оби (прил. Г). По результатам расчетов составляется табл. 1.3 и диаграмма (рис. 1.2) внутригодового распределения годового стока 95 % обеспеченности.

7

Таблица 1.3

Пример внутригодового распределения стока 95 % обеспеченности, млн м3

Объем |

|

|

|

|

|

Месяц |

|

|

|

|

|

Год |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|||

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W95%i |

49,3 |

49,3 |

49,3 |

333,3 |

1461,6 |

769,3 |

236,7 |

236,7 |

236,7 |

236,7 |

236,7 |

49,3 |

3 944,9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W, млн м³

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

|

|

|

Месяцы |

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.2. Внутригодовое распределение стока 95 % обеспеченности

Упражнение № 2. Расчеты максимального стока при наличии данных наблюдений

Цель работы: овладение методами определения максимальных расходов весеннего половодья при достаточности гидрометрических данных.

Исходные данные: результаты многолетних гидрометрических наблюдений за стоком реки в заданном створе – максимальные расходы воды Qmaxi, м3/с (прил. Е), класс капитальности сооружений (прил. Д).

Требуется:

1.Определить норму максимального стока Qmax0, м3/с.

2.Оценить изменчивость стока Cv.

3.Подобрать теоретическую кривую обеспеченности и опреде-

лить максимальные расходы расчетной обеспеченности Qmaxp%, м3/с (для нормальных и чрезвычайных (особых) условий эксплуатации).

8

4. Определить общую продолжительность половодья Т, а также фаз подъема tп и спада tсп, построить гидрограф максимальных расходов для нормальных и чрезвычайных условий эксплуатации, определить объем весеннего половодья.

Порядок выполнения.

В настоящем упражнении статистические параметры максимальных расходов определяются графоаналитическим методом Г.А. Алексеева.

1. Выполняется ранжирование исходного ряда, при котором исходные значения максимальных расходов располагаются в убывающей последовательности (от наибольшего до наименьшего значения).

Каждому значению расхода убывающего ряда Qmaxубывi присваивается порядковый номер m (от m = 1 до m = n).

3.Рассчитывается эмпирическая обеспеченность P, %, каждого расхода вариационного ряда.

4.По полученным данным на миллиметровой бумаге форма-

та А4 в координатах

Q |

убыв |

, |

|

||

max |

|

|

м3/с, и P, %, выносятся эмпирические

точки и на глаз пунктирной линией строится плавная, хорошо усредняющая эмпирические точки, кривая обеспеченности (эмпирическая кривая).

5. На построенной кривой снимаются три опорные значения Qmax, соответствующие 5, 50 и 95 % обеспеченности, т.е. Q5%,

Q50% и Q95%.

6. Для оценки асимметрии кривой обеспеченности рассчиты-

вается коэффициент скошенности |

|

S = (Q5% + Q95% − 2Q50%) / (Q5% − Q95%). |

(1.9) |

По значению S определяется коэффициент асимметрии Cs |

|

(см. прил. В) или рассчитывается по формуле |

|

Cs = 4,9S – 0,3. |

(1.10) |

7. По таблице нормированных отклонений (см. прил. В) по значению Cs для обеспеченностей Р, равных 5, 50 и 95 %, определяются числа Фостера Ф5%, Ф50% и Ф95%.

8. Рассчитывается среднеквадратическое отклонение Qmax,

м3/с, по формуле |

|

σQ = (Q5% – Q95%) / (Ф5% – Ф95%). |

(1.11) |

9

9. Находится среднее арифметическое значение Qmax0, м3/с, равное:

Qmax0 = Q50% – σQФ50%, |

(1.12) |

10. Рассчитывается коэффициент вариации максимальных |

|

расходов по формуле |

|

Cv = σQ / Qmax0. |

(1.13) |

11.С использованием значений Cv, Cs и Qmax0 для интервала

Р= 0,1…99,0 % рассчитываются ординаты теоретической кривой обеспеченности:

(1.14)

(1.15)

Результаты расчетов ординат теоретической кривой обеспеченности заносятся в таблицу, по данным которой строится теоретическая кривая обеспеченности, оценивается ее совпадение с эмпирическими точками и устанавливаются максимальные расходы расчетной вероятности превышения Qmaxp% для нормальных

ичрезвычайных условий эксплуатации:

12.Определяется общая продолжительность весеннего половодья Т, а также продолжительность фаз подъема tп и спада tсп с точностью до суток.

Значение Т, сут, рассчитывается по зависимости, полученной В.В. Лоскутовым для рек Западной Сибири:

Т = К1F0,2h0,4, |

(1.16) |

где К1 = 1,5…1,7 – коэффициент, характеризующий |

условия |

формирования стока; F – площадь речного бассейна, км2 (см. прил. А); h – средний слой стока весеннего половодья, мм (см. прил. А).

Продолжительность фаз подъема и спада половодья опреде-

ляется по зависимостям: |

|

|

|

tп = 0,35Т; |

tсп = 0,65Т. |

(1.17) |

|

Гидрограф притока схематизируется по треугольнику, а ор- |

|||

динаты гидрографа рассчитываются по зависимостям: |

|

||

– для фазы подъема |

|

|

|

Qt = Qmaxp% |

t |

; |

(1.18) |

|

|||

|

tп |

|

|

10