Инженерная экология

..pdf

5.3.2. Основные принципы создания замкнутых водооборотных систем

Замкнутые системы водопотребления (ЗСВ) сегодня – единственное ра-

циональное решение проблемы использования воды в промышленности.

Применение замкнутых водооборотных систем при проектировании предприятий позволяет размещать эти объекты в районах с ограниченными водными ресурсами, но обладающими благоприятными экономико-

географическими условиями. Такое инженерно-экологическое направление является наиболее прогрессивным и перспективным, позволяя одновременно решать проблемы водообеспечения и охраны окружающей среды.

Организация замкнутой системы целесообразна, когда затраты на очи-

стку воды и рекуперацию веществ ниже суммарных затрат на водоподготовку и очистку сточной воды до нормативных показателей, позволяющих сбрасы-

вать еѐ в водные объекты, т.е. без загрязнения последних.

Замкнутые системы водного хозяйства следует вводить на вновь строя-

щихся, действующих и подлежащих реконструкции предприятиях. В послед-

нем случае внедрение замкнутых систем идѐт постадийно, с постоянным уве-

личением оборотного водоснабжения по мере совершенствования технологии

[24].

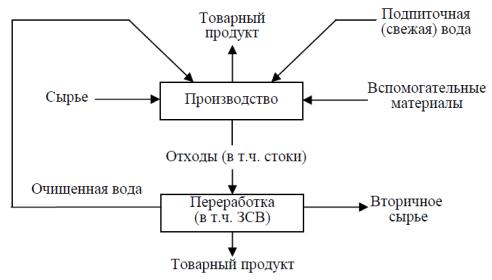

В целом малоотходное производство с оборотным водоснабжением можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 6.

Рис. 6 Схема безотходного производства товарного продукта

90

Создание замкнутых систем водного хозяйства промышленных предпри-

ятий возможно при коренном изменении существующих принципов в водо-

снабжении, канализации и очистке сточных вод.

К основным принципам создания таких систем можно отнести следую-

щие.

1. Водоснабжение и канализация должны рассматриваться в совокуп-

ности, когда на предприятии создаѐтся единая система водного хозяйства,

включающая водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод как подго-

товку для их повторного использования. При этом необходимо установить на-

учно обоснованные требования к качеству потребляемой в производстве и от-

водимой воды.

2. Создание замкнутых систем водообеспечения должно сочетаться с организацией малоотходного производства, технология которого ориентиро-

вана на максимальное извлечение из сырья основных продуктов с одновре-

менной регенерацией ценных компонентов и доведением образующихся отхо-

дов до товарного продукта или вторичного сырья при минимальных матери-

альных и энергетических затратах.

3. Потоки сточных вод следует различать по видовому, фазовому, кон-

центрационному, энтальпийному признакам для разработки соответствующих способов локальной очистки каждого потока, вплоть до потоков отдельных стадий технологического процесса.

4. При замкнутых системах следует объединить цехи водоподготовки и локальной очистки предприятия, а также использовать ливневой сток с про-

мышленной площадки в системе оборотного водоснабжения. Основными для водоснабжения должны являться очищенные производственные и городские сточные воды, а также поверхностный сток. Свежая вода в производстве должна использоваться только для особых целей и восполнения воды в систе-

мах.

91

5. Регенерации должны подвергаться локальные потоки отработан-

ных технологических растворов и сточных вод, при этом должны создаваться локальные замкнутые системы водоснабжения, которые являются основным звеном замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий.

Для достижения наилучших технико-экономических показателей при создании замкнутых систем водоснабжения на предприятиях должны прораба-

тываться следующие вопросы:

–максимальное внедрение воздушного охлаждения вместо водяного;

–многократное (каскадное) использование воды в технологических про-

цессах, в т.ч. с целью получения наименьшего объема загрязнѐнных сточных вод, для обезвреживания которых можно подобрать эффективные локальные методы очистки;

– регенерация отработанных кислот, щелочей и солевых технологиче-

ских растворов с использованием извлекаемых продуктов в качестве вторич-

ного сырья;

– рекуперация и утилизация теплоты технологических жидкостей и рас-

творов путѐм теплообмена между их горячими и холодными потоками или по-

лучением энергетического или технологического пара;

– внедрение стабилизационной обработки воды, позволяющей предот-

вратить образование минеральных отложений и биообрастания, ингибирова-

ние процессов коррозии, обеспечение оптимального экономичного режима ра-

боты за счет снижения количества подпиточных и продувочных вод.

Разработку замкнутых систем водного хозяйства промышленных пред-

приятий желательно осуществлять постадийно, с постепенным увеличением доли воды, используемой в обороте. Начальным этапом в создании таких сис-

тем является определение научно-обоснованных требований к качеству воды,

используемой во всех технологических процессах. В большинстве случаев нет необходимости использовать более дорогую питьевую воду. Для обеспечения санитарно-гигиенической и токсикологической безопасности на предприятиях

92

целесообразно проводить комплексные исследования для разработки опти-

мальных схем очистки оборотных вод.

Анализ существующих решений и проектных материалов показывает,

что создание экономически рациональных замкнутых систем водного хозяйст-

ва на предприятиях является достаточно трудной, но вполне разрешимой зада-

чей. Сложный физико-химический состав сточных вод, разнообразие содер-

жащихся в них соединений и их взаимодействие делают невозможным подбор универсальной структуры замкнутых схем. Создание таких систем на пред-

приятиях зависит от особенностей технологии, технической оснащѐнности,

требований к качеству получаемой продукции и используемой воды и т.д.

При создании замкнутых систем водного хозяйства проектирование сис-

тем водоснабжения и канализации промышленных предприятий должно про-

водиться одновременно с проектированием основного производства.

5.3.3. Условия выпуска производственных сточных вод в канализацию

Если выпуск производственных сточных вод производится в городскую канализацию, то очистка смеси бытовых и производственных сточных вод осуществляется совместно на единых очистных сооружениях. Системы очист-

ки крупных предприятий используются обычно и для очистки сточных вод близлежащих населенных пунктов.

Выпуск производственных сточных вод в городскую канализацию рег-

ламентируется следующими условиями:

1) производственные сточные воды не должны нарушать работу комму-

нальных сетей и сооружений; 2) содержание взвешенных веществ в них не должно превышать 500

мг/л;

3) они не должны содержать вещества, способные засорять трубы кана-

лизационных сетей или отлагаться на стенках труб; 4) не должны оказывать разрушающее действие (например, в результате

коррозии) на материал труб и элементы сооружений канализации;

93

5) не должны содержать горючие примеси и растворенные газообраз-

ные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси в канализацион-

ных сетях и сооружениях; 6) не должны содержать вредных веществ в концентрациях, препятст-

вующих биологической очистке сточных вод или сбросу их в водоем; 7) температура производственных сточных вод не должна превышать

40ºС.

Производственные сточные воды, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, следует предварительно очищать, охлаждать или разбавлять до требуемых параметров.

6. ЗАЩИТА АТМОСФЕРЫ, ГИДРОСФЕРЫ И ЛИТОСФЕРЫ ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

6.1. Факторы загрязнения атмосферного воздуха

Рост численности человечества и его научно-технической вооруженно-

сти в корне изменили ситуацию на Земле. Если в недавнем прошлом вся чело-

веческая деятельность проявлялась отрицательно лишь на ограниченных, хоть и многочисленных территориях, а сила воздействия была несравненно меньше мощного круговорота веществ в природе, то теперь масштабы естественных и антропогенных процессов стали сопоставимыми, а соотношение между ними продолжает изменяться с ускорением в сторону возрастания мощности антро-

погенного влияния на биосферу. Опасность непредсказуемых изменений в стабильном состоянии биосферы, к которому исторически приспособлены природные сообщества и виды, включая самого человека, столь велика при со-

хранении привычных способов хозяйствования, что перед нынешними поко-

лениями людей, населяющими Землю, возникла задача экстренного усовер-

шенствования всех сторон своей жизни в соответствии с необходимостью со-

хранения сложившегося круговорота веществ и энергии в биосфере. Кроме то-

го, повсеместное загрязнение окружающей среды разнообразными вещества-

94

ми, представляет серьезную опасность для здоровья и благополучия будущих поколений. Результаты экологических исследований, как в России, так и за ру-

бежом, свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы – самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду. Атмосферный воздух имеет неограниченную ем-

кость и играет роль наиболее подвижного, химически агрессивного и всепро-

никающего агента взаимодействия вблизи поверхности компонентов биосфе-

ры, гидросферы и литосферы. В последние годы получены данные о сущест-

венной роли для сохранения биосферы озонового слоя атмосферы, погло-

щающего губительное для живых организмов ультрафиолетовое излучение Солнца и формирующего на высотах около 40 км тепловой барьер, предохра-

няющий охлаждение земной поверхности. Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на человека и биоту, но и на гидросферу, почвенно-

растительный покров, геологическую среду, здания, сооружения и другие тех-

ногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озонового слоя является приоритетной проблемой экологии и ей уделяется пристальное вни-

мание во всех развитых странах. Результаты специальных исследований, вы-

полненных в России и за рубежом, показали, что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха наблюдается положительная связь. Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу – атмосферные осадки в виде дождя и снега, в меньшей степени смога, тумана. Поверхностные и подземные воды суши имеют главным образом атмосферное питание и вследствие этого их химический состав зависит в основном от состояния атмосферы. Отрица-

тельное влияние загрязненной атмосферы на почвенно-растительный покров связано как с выпадением кислотных атмосферных осадков, вымывающих кальций, гумус и микроэлементы из почв, так и с нарушением процессов фо-

тосинтеза, приводящих к замедлению роста и гибели растений. Совместное действие обоих факторов приводит к заметному уменьшению плодородия почв и исчезновению лесов. Кислотные атмосферные осадки рассматриваются как мощный фактор не только выветривания горных пород и ухудшения каче-

95

ства несущих грунтов, но и химического разрушения техногенных объектов,

включая памятники культуры и наземные линии связи. Во многих экономиче-

ски развитых странах в настоящее время реализуются программы по решению проблемы кислотных атмосферных осадков.

Выяснилось, что кислотные дожди оказывают многоплановое воздейст-

вие на окружающую среду и являются результатом самоочищения (промыва-

ния) атмосферы. Основные кислотные агенты – разбавленные серная и азотная кислоты, образующиеся при реакциях окисления оксидов серы и азота с уча-

стием пероксида водорода.

К природным источникам загрязнения относятся: извержения вулканов,

пыльные бури, лесные пожары, пыль космического происхождения, частицы морской соли, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень такого загрязнения рассматривается в качестве фо-

нового, который мало изменяется со временем. Главный природный процесс загрязнения приземной атмосферы – вулканическая и флюидная активность Земли. Крупные извержения вулканов приводят к глобальному и долговре-

менному загрязнению атмосферы, о чем свидетельствуют летописи и совре-

менные данные наблюдений. Продолжительность загрязненного состояния ат-

мосферы после крупных вулканических извержений достигает нескольких лет.

Антропогенные источники загрязнения обусловлены хозяйственной деятель-

ностью человека. К ним следует отнести:

1. Сжигание горючих ископаемых, которое сопровождается выбросом 5

млрд. тонн углекислого газа в год. В результате этого за 100 лет (1900 – 2000

гг.) содержание СО2 увеличилось на 18 % (с 0,027 до 0,032%). За последние годы темпы этих выбросов значительно возросли. При таких темпах к 2020 г.

количество углекислого газа в атмосфере составит не менее 0,05%.

2. Работа тепловых электростанций, когда при сжигании высокосерни-

стых углей в результате выделения сернистого газа и мазута образуются ки-

слотные дожди.

96

3.Выхлопы современных турбореактивных самолетов с оксидами азота

игазообразными фторуглеводородами из аэрозолей, которые могут привести к повреждению озонового слоя атмосферы (озоносферы).

4.Производственная деятельность.

5.Загрязнение взвешенными частицами (при измельчении, фасовке и за-

грузке, от котельных, электростанций, шахтных стволов, карьеров при сжига-

нии мусора).

6.Выбросы предприятиями различных газов.

7.Сжигание топлива в факельных печах, в результате чего образуется самый массовый загрязнитель – монооксид углерода.

8.Сжигание топлива в котлах и двигателях транспортных средств, со-

провождающееся образованием оксидов азота, которые вызывают смог.

9. Вентиляционные выбросы с чрезмерной концентрацией озона из по-

мещений с установками высоких энергий (ускорители, ультрафиолетовые ис-

точники и атомные реакторы) при ПДК в рабочих помещениях 0,1 мг/м3. В

больших количествах озон является высокотоксичным газом.

При процессах сгорания топлива наиболее интенсивное загрязнение приземного слоя атмосферы происходит в мегаполисах и крупных городах,

промышленных центрах ввиду широкого распространения в них автотранс-

портных средств, ТЭЦ, котельных и других энергетических установок, рабо-

тающих на угле, мазуте, дизельном топливе, природном газе и бензине.

Высокая опасность химических и биохимических производств заключа-

ется в потенциальной возможности аварийных выбросов в атмосферу чрезвы-

чайно токсичных веществ, а также микробов и вирусов, которые могут вызвать эпидемии среди населения и животных.

В настоящее время в приземной атмосфере находятся многие десятки тысяч тонн загрязняющих веществ антропогенного происхождения. Ввиду продолжающегося роста промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства появляются новые химические соединения, в том числе сильно токсич-

ные. Главными антропогенными загрязнителями атмосферного воздуха кроме

97

крупнотоннажных оксидов серы, азота, углерода, пыли и сажи являются сложные органические, хлорорганические и нитросоединения, техногенные радионуклиды, вирусы и микробы. Наиболее опасны широко распространен-

ные в воздушном бассейне России диоксин, бенз(а)пирен, фенолы, формальде-

гид, сероуглерод. Твердые взвешенные частицы представлены главным обра-

зом сажей, кальцитом, кварцем, гидрослюдой, каолинитом, полевым шпатом,

реже сульфатами, хлоридами. В снеговой пыли специально разработанными методами обнаружены окислы, сульфаты и сульфиты, сульфиды тяжелых ме-

таллов, а также сплавы и металлы в самородном виде.

В Западной Европе приоритет отдается 28 особо опасным химическим элементам, соединениям и их группам. В группу органических веществ входят акрил, нитрил, бензол, формальдегид, стирол, толуол, винилхлорид, а неорга-

нических – тяжелые металлы (As, Cd, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, V), газы (угарный газ,

сероводород, оксиды азота и серы, радон, озон), асбест. Преимущественно токсическое действие оказывают свинец, кадмий. Интенсивный неприятный запах имеют сероуглерод, сероводород, стирол, тетрахлорэтан, толуол. Ареал воздействия оксидов серы и азота распространяется на большие расстояния.

Вышеуказанные 28 загрязнителей воздуха входят в международный реестр по-

тенциально токсичных химических веществ [26].

Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обу-

словленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и вер-

тикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием проте-

кающих в ней физико-химических реакций. Атмосфера рассматривается сей-

час как огромный «химический котел», который находится под воздействием многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов. Газы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, характеризуются высокой реакцион-

ной способностью. Пыль и сажа, возникающие при сгорании топлива, лесных пожарах, сорбируют тяжелые металлы и радионуклиды и при осаждении на поверхность могут загрязнить обширные территории, проникнуть в организм человека через органы дыхания.

98

Выявлена тенденция совместного накопления в твердых взвешенных частицах приземной атмосферы Европейской России свинца и олова; хрома,

кобальта и никеля; стронция, фосфора; олова, ниобия, вольфрама и молибдена;

лития, бериллия и галлия; бария, цинка, марганца и меди. Высокие концентра-

ции в снеговой пыли тяжелых металлов обусловлены как присутствием их ми-

неральных фаз, образовавшихся при сжигании угля, мазута и других видов то-

плива, так и сорбцией сажей, глинистыми частицами газообразных соединений типа галогенидов олова.

Время «жизни» газов и аэрозолей в атмосфере колеблется в очень широ-

ком диапазоне (от 1 - 3 минут до нескольких месяцев) и зависит в основном от их химической устойчивости, размера (для аэрозолей) и присутствия реакци-

онно-способных компонентов (озон, пероксид водорода и др.). Оценка и тем более прогноз состояния приземной атмосферы являются очень сложной про-

блемой. В настоящее время ее состояние оценивается главным образом по нормативному подходу. Величины ПДК токсических химических веществ и другие нормативные показатели качества воздуха приведены во многих спра-

вочниках и руководствах. В таком руководстве для Европы кроме токсичности загрязняющих веществ (канцерогенное, мутагенное, аллергенное и другие воз-

действия) учитываются их распространенность и способность к аккумуляции в организме человека и пищевой цепи. Недостатки нормативного подхода – не-

надежность принятых значений ПДК и других показателей из-за слабой разра-

ботанности их эмпирической наблюдательной базы, отсутствие учета совмест-

ного воздействия загрязнителей и резких изменений состояния приземного слоя атмосферы во времени и пространстве. Стационарных постов наблюде-

ния за воздушным бассейном мало, и они не позволяют адекватно оценить его состояние в крупных промышленно – урбанизированных центрах. В качестве индикаторов химического состава приземной атмосферы можно использовать хвою, лишайники, мхи. На начальном этапе выявления очагов радиоактивного загрязнения, связанных с чернобыльской аварией, изучалась хвоя сосны, обла-

дающая способностью накапливать радионуклиды, находящиеся в воздухе.

99