Теория автоматического управления (110

..pdfОпределим передаточную функцию замкнутой системы по управлению:

|

Φx (P) = |

|

W (P) |

= |

|

A(P) |

= |

|

|

|

|

1+W (P) |

|

A(P) + B(P) |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

= |

|

|

|

4,5P +9 |

|

= |

|

||||

4,5P +9 +1,8P3 +1,44P 2 + 2,98P +1,8 |

|

||||||||||

= |

|

|

4,5P + 9 |

|

|

. |

(9) |

||||

0,18 P 3 |

|

+ 1,44 P 2 |

+ 7,48 P + 10 ,8 |

||||||||

Определим передаточную функцию замкнутой системы по возмущению:

Φf (P) = |

|

|

W (P) |

= |

W1(P)B(P) |

= |

|

|

|

|||

1 |

+W (P) |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

A(P) + B(P) |

|

|

|||||

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,18P3 +1,44P2 + 2,98P |

+1,8) |

|||||

|

|

|

|

|

||||||||

= |

|

0,6P +1 |

|

|

|

|

|

= |

||||

|

|

0,18P3 +1,44P2 +7,48P +10,8 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

||||||||

|

= |

|

|

|

3P2 +19P +18 |

|

|

|||||

|

|

. |

(10) |

|||||||||

|

0,18P3 +1,44P2 +7,48P +10,8 |

|||||||||||

2. Определим устойчивость САУ по критерию Гурвица. Запишем характеристическое уравнение замкнутой системы по управлению. Для этого приравняем к нулю знаменатель передаточной функции по управлению.

а0Р3+а1Р2+а2Р+а3=0, |

(11) |

0,18Р3+1,44Р2+7,48Р+10,8=0.

При положительных коэффициентах критерий Гурвица сводится к проверке следующего неравенства:

∆3 = а3 · ∆2 = а3·(a1a2 −a3a0 ) > 0, |

(12) |

10,8·(1,44 7,48 −0,18 10,8) = 95,33 > 0.

11

Определим критический коэффициент усиления замкнутой системы по формуле:

kmax = a1a2 = 1,44 7,48 = 59,84. a0 0,18

Проверим устойчивость системы автоматического управления по критерию Михайлова.

Для построения годографа Михайлова в характеристическом полиноме замкнутой системы автоматического управления заменим оператор Р на jω. Полученное комплексное число представим в алгебраической форме:

N ( jω) =U (ω) + jV (ω), |

(13) |

N( jω) = 0,18( jω)3 +1,44( jω)2 +7,48 jω +10,8 = |

|

= −0,18 jω3 −1,44ω2 +7,48 jω +10,8 = |

|

=10,8 −1,44ω2 + j(7,48ω −0,18ω3 ) , |

(14) |

U (ω) =10,8 −1,44ω2 , |

(15) |

V(ω) = 7,48ω−0,18ω3 =ω(7,48 −0,18ω2 ) |

(16) |

Заменяя ω числом от 0 до ∞, определим значение функции для построения графика на комплексной плоскости. На первом этапе найдем точки пересечения графика с действительной и мнимой осью.

Точки пересечения с осью jV(ω) можно определить, опираясь на

2 |

10,8 |

|

условие, что U(ω)=0, то есть 10,8-1,44ω =0 → ω − |

1,44 |

= 2,73 . |

V = 7,48 2,73 −0,18 2,733 =16,787 .

Аналогичным образом находим точки пересечения с осью U(ω). V(ω)= 0, т.е. 7,48ω - 0,18ω3 =ω(7,48 −0,18ω2 ) = 0,

ω1=0 7,48 - 0,18ω2=0,

ω2= ±6,44, U1=10,8-1,44•02=10,8,

U2=10,8-1,44•6,442=-49,04

12

Таблица 3 – Данные расчетов для построения годографа Михайлова

ω |

0 |

0, 05 |

0, 1 |

0,15 |

0, 2 |

0, 25 |

0, 3 |

|

U( |

ω |

4,999 |

4, 972 |

4, 906 |

4, 806 |

4,67 |

4, 514 |

4, 332 |

) |

|

|

|

|

|

|

|

|

V( |

ω |

0 |

-0, 28 |

-0, 57 |

-0, 84 |

-1,09 |

-1, 33 |

-1, 547 |

) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 1 – Годограф Михайлова

По расположению характеристической кривой (рисунок 1) можно сделать вывод: годограф Михайлова для замкнутой системы, представленной уравнением третьего порядка, при изменении частоты ω от 0 до ∞ начинается на положительной вещественной полуоси и, вращаясь против часовой стрелки, проходит последовательно 3 квадранта, поэтому данная система является устойчивой.

По годографу графически определяем критический коэффициент передачи.

13

kmax = S + S0 =10.8 + 49.04 = 59.84,

где S-коэффициент передачи,

S0- коэффициент запаса.

Если значения максимального коэффициента передачи, найденные по критериям Гурвица и Михайлова, совпадают, то исследование системы на устойчивость проведено верно.

3. Определим запас устойчивости разомкнутой системы по фазе. Для этого воспользуемся критерием Найквиста.

Передаточная функция разомкнутой системы имеет вид:

W (P) = |

4.5P + P |

|

0.18P3 +1.44P2 + 2.98P +1.8 . |

(17) |

Заменим оператор Р на jω и выделим действительную и мнимую части.

W ( jω) = |

|

4,5 jω + P |

= |

|

||||

−0,18 jω3 −1,44ω2 +2,98 jω +1,8 |

|

|||||||

|

|

|

|

4,5 jω + P |

|

|

||

= |

|

|

= |

|

|

|

||

1,8 −1,44ω2 − j(0,18ω3 −2,98ω) |

|

|

||||||

= |

|

(4,5 jω + |

9)(1,8 −1,44ω2 ) + j(0,18ω3 −2,98ω) |

= |

||||

(1,8 |

−1,44ω2 )2 +(0,18ω3 −2,98ω)2 |

|

||||||

|

|

|

||||||

|

|

−0,81ω4 +0,45ω2 +16,2 |

|

|

||||

= |

|

|

+ |

|

|

|||

|

0,032ω6 +1,0002ω4 +5,184ω2 +3,24 |

|

|

|||||

+ j |

−4,86ω3 −18,72ω |

0,032ω6 +1,0002ω2 +5,184ω2 +3,24 |

U (ω) = |

|

|

−0,81ω4 +0,45ω2 +16,2 |

; |

|

|

0,032ω6 +1,0002ω4 +5,184ω2 +3,24 |

|

|||

V (ω) = |

j |

−4,86ω3 −18,72ω |

|

. |

|

0,032ω6 +1,0002ω4 +5,184Wω2 +3,24 |

|||||

14

Минимальный угол γ (рисунок 2), образуемый радиусом, проходящим через точку пересечения годографа W(jω) c окружностью радиусом (0-1) с центром в начале координат, и действительной отрицательной полуосью, называют запасом устойчивости по фазе.

Рисунок 2 – Годограф Найквиста

Из годографа видно, что γ=68º.

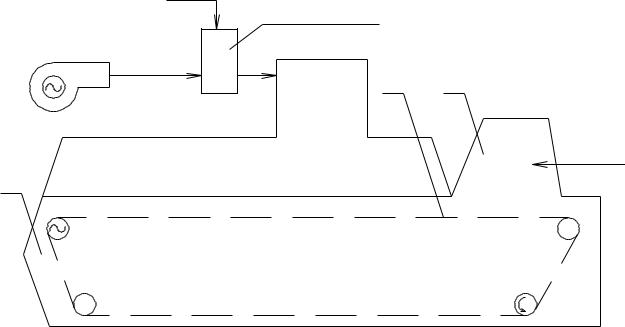

8 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

ФСА дает представление о функционально-блочной структуре системы автоматического управления-регулирования, сигнализации, защиты технологического процесса или установки и определяет объем оснащения установки (объекта) аппаратурой автоматики. На ФСА изображены: технологическое оборудование, коммуникации, органы управления и средства автоматизации (датчики, регулирующие и контролирующие приборы, элементы управления, вычислительные устройства и пр.).

Щиты и пульты изображают прямоугольниками, в зоне которых условно изображают установленные (в щитах, пультах) средства автоматизации. От них идут линии связи к элементам схемы установки. Приборы и средства, установленные вне щитов показывают в прямоугольнике «Приборы местные».

15

9 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

Схема хлебопекарной печи ПХК – 1, (рисунок 3)

где: 1 –пекарная камера; 2 – конвейер; 3 – вентилятор; 4 – топка; 5 – камера увлажнения.

Регулируемый параметр – температура дымовых газов, подаваемых в центральную зону пекарной камеры t0Сп. Максимальное отклонение по кривой разгона t0Смах=120С. Время переходного процесса

в объекте tпер = 20 мин.

Контролируемые параметры на функциональной схеме: температура дымовых газов, давление газа.

В качестве примера исследуем установку технологического процесса хлебопекарной печи ПХК – 1

3

1

газ

|

дымовые газы |

|

воздух |

4 |

5 |

|

2 |

пар

Рисунок 3 – Схема хлебопекарной печи ПХК - 1

Регулируемые параметры: температура дымовых газов, подаваемых в центральную зону пекарной камеры.

Контролируемые параметры: температура; давление газа. Порядок составления функциональной схемы автоматизации

технологической установки (рисунок 4) Составим ФСА ПХК – 1

16

|

|

|

3 |

воздух |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

газ |

|

|

4 |

1 |

|

|

|

|

2 |

|

TE |

|

PE |

|

4-5 |

TE |

1-1 |

|

2-1 |

|

4-1 |

|

|

|

|

ЩИТ

TE |

N |

PE |

PA |

И |

ИS |

N TC |

TE |

1-2 |

2-3 |

2-2 |

2-4 |

3-1 |

3-2 |

4-4 4-3 |

4-2 |

Рисунок 4 – Функциональная схема автоматизации регулирования и контроля температуры и давления газа в ПХК – 1

Для регулирования и контроля температуры и давления газа в технологической установке на выходе из топки установлен измеритель температуры (поз. 4-1), имеющий сдвоенный чувствительный элемент (сдвоенная термопара), один из которых подключен к вторичному прибору, установленному на щите (поз. 4-2), осуществляющий показание и запись температуры, а другой – к электрическому регулятору (поз. 4-3), имеющему датчик (поз. 4-4), не встроенный в регулятор.

Исполнительным механизмом (поз. 4-5) можно управлять вручную с помощью кнопок управления (поз. 4-5) можно управлять вручную с помощью кнопок управления (поз. 3-1) через переключатель режима работы – ручное – автоматическое (поз. 3-2). Исполнительный механизм изменяет подачу газа в топку. Для контроля давления на выходе в топку установлен датчик давления (поз. 2-1), который подключен к вторичному прибору на щите (поз. 2- 2), осуществляющему показание давления газа и имеющему задатчик (поз. 2-3) и сигнализацию (поз. 2-4) для обеспечения техники безопасности.

17

Измеритель температуры подаваемого газа (поз. 1-1) подключен к прибору, установленному на щите (поз. 1-2), осуществляющему показания и запись температуры.

10 ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ РАЗГОНА ОБЪЕКТА ПО КАНАЛУ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ВЫБОР ТИПА РЕГУЛЯТОРА

Исходные данные для построения кривой разгона объекта по каналу регулирования сведены в таблицу 4.

Таблица 4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Показатели каче- |

||

|

|

|

|

Относительное время кривой разгона tотн |

|

ства процесса ре- |

|||||||||

№ |

Воздей- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гулирования |

||

п/п |

ствие U % |

0 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1,0 |

|

|

|

|

Р.О. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

данные эксперимента – отклонение параметра Xэ(t) |

Х1 |

Хост |

tp.отн. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

%Х∞ |

%Х∞ |

|

1 |

10 |

0 |

0,25 |

1 |

2,3 |

3,3 |

4,1 |

4,5 |

4,8 |

5 |

5,1 |

5,1 |

40 |

10 |

1,5 |

2 |

11 |

0 |

0 |

0,4 |

1,3 |

3,3 |

4,4 |

4,8 |

4,9 |

4,9 |

5 |

5 |

65 |

12 |

1,85 |

3 |

12 |

0 |

0 |

0 |

0,15 |

1,3 |

3,3 |

5,5 |

6,6 |

7,1 |

7,4 |

7,5 |

50 |

14 |

2,7 |

4 |

13 |

0 |

0,8 |

2,6 |

6,6 |

8,8 |

9,6 |

9,8 |

9,9 |

10 |

10,1 |

14,5 |

45 |

16 |

1,6 |

5 |

14 |

0 |

0 |

0,8 |

2,6 |

6,6 |

8,8 |

9,6 |

9,8 |

9,9 |

10 |

10 |

78 |

18 |

3 |

6 |

15 |

0 |

0 |

2,2 |

4,6 |

6,6 |

8,2 |

9 |

9,6 |

10 |

10,2 |

10,2 |

42 |

20 |

1,5 |

7 |

16 |

0 |

0,5 |

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

13 |

14 |

14 |

30 |

22 |

1,8 |

8 |

17 |

0 |

0,5 |

2 |

4 |

7 |

9 |

11 |

13 |

14 |

15 |

15 |

50 |

24 |

1,8 |

9 |

18 |

0 |

0 |

0,4 |

1,3 |

3,3 |

4,4 |

4,8 |

4,9 |

5 |

4.9 |

5 |

80 |

26 |

1,5 |

10 |

19 |

0 |

0 |

0,1 |

0,3 |

1,2 |

2,8 |

3,9 |

4,5 |

4,7 |

4,8 |

4,8 |

80 |

28 |

2 |

11 |

20 |

0 |

0,25 |

1 |

2,3 |

3,3 |

4,1 |

4,5 |

4,8 |

5 |

5,1 |

5,1 |

40 |

30 |

1,5 |

12 |

21 |

0 |

0 |

0,4 |

1,3 |

3,3 |

4,4 |

4,8 |

4,9 |

4,9 |

5 |

5 |

65 |

32 |

1,85 |

13 |

22 |

0 |

0 |

0 |

0,15 |

1,3 |

3,3 |

5,5 |

6,6 |

7,1 |

7,4 |

7,5 |

60 |

34 |

2,7 |

14 |

23 |

0 |

0,8 |

2,6 |

6,6 |

8,8 |

9,6 |

9,8 |

9,9 |

10 |

10,1 |

14,5 |

45 |

36 |

1,6 |

15 |

24 |

0 |

0 |

0,8 |

2,6 |

6,6 |

8,8 |

9,6 |

9,8 |

9,9 |

10 |

10 |

78 |

38 |

3 |

16 |

25 |

0 |

0 |

2,2 |

4,6 |

6,6 |

8,2 |

9 |

9,6 |

10 |

10,2 |

10,2 |

42 |

40 |

1,5 |

17 |

25 |

0 |

0,5 |

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

13 |

14 |

14 |

30 |

42 |

1,8 |

18 |

26 |

0 |

0,5 |

2 |

4 |

7 |

9 |

11 |

13 |

14 |

15 |

15 |

50 |

44 |

1,8 |

19 |

27 |

0 |

0 |

0,4 |

1,3 |

3,3 |

4,4 |

4,8 |

4,9 |

5 |

4.9 |

5 |

80 |

46 |

1,5 |

20 |

28 |

0 |

0 |

0,1 |

0,3 |

1,2 |

2,8 |

3,9 |

4,5 |

4,7 |

4,8 |

4,8 |

80 |

48 |

2 |

21 |

29 |

0 |

0,25 |

1 |

2,3 |

3,3 |

4,1 |

4,5 |

4,8 |

5 |

5,1 |

5,1 |

40 |

50 |

1,5 |

22 |

30 |

0 |

0 |

0,4 |

1,3 |

3,3 |

4,4 |

4,8 |

4,9 |

4,9 |

5 |

5 |

65 |

52 |

1,85 |

23 |

31 |

0 |

0 |

0 |

0,15 |

1,3 |

3,3 |

5,5 |

6,6 |

7,1 |

7,4 |

7,5 |

60 |

54 |

2,7 |

24 |

32 |

0 |

0,8 |

2,6 |

6,6 |

8,8 |

9,6 |

9,8 |

9,9 |

10 |

10,1 |

14,5 |

45 |

56 |

1,6 |

25 |

33 |

0 |

0 |

0,8 |

2,6 |

6,6 |

8,8 |

9,6 |

9,8 |

9,9 |

10 |

10 |

78 |

58 |

3 |

26 |

34 |

0 |

0 |

2,2 |

4,6 |

6,6 |

8,2 |

9 |

9,6 |

10 |

10,2 |

10,2 |

42 |

60 |

1,5 |

18

Абсолютное значение времени определяется по формуле:

t(M)= tотн tпер , |

(5.1) |

где tпер. – время переходного процесса, указанное для выбранной технологической установки. tпер =12 мин.

Кривую разгона строят в единицах регулируемой величины по формуле:

|

|

X max |

|

|

|

|

|

|

|

X (t ) = X э |

(t) |

|

, |

(5.2) |

|

||||

|

|

X э max |

|

|

где X max = 12 – отклонение по кривой разгона, X max |

= 14 ,5 – откло- |

|||

нение параметра по таблице 1. (Вариант 4). Результаты пересчета t и X сводятся в таблицу 5.

По данным таблицы строится кривая разгона объекта. На кривой разгона объекта проводится касательная к точке перегиба кривой и далее определяются графически динамические и установившиеся

параметры объекта: τ, Т, Х∞. Затем расчитываются вспомогательные

параметры: τ/Т; Х1= Х1(%Х∞)·Х∞/100; Хост= Хост(%Х∞)·Х∞/100; Rg= Х1/ Х∞;

U = U(%Р.О) ·Х∞; k = Х∞/ U/ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(5.3) |

|||

Таблица 5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Параметр |

|

|

|

|

|

Значение |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tотн |

0 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

|

0,5 |

|

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X э (t) |

0 |

0,8 |

2,6 |

6,6 |

8,8 |

|

9,6 |

|

9,8 |

9,9 |

10 |

10,1 |

14,5 |

t(М) |

0 |

1,2 |

2,4 |

3,6 |

4,8 |

|

6 |

|

7,2 |

8,4 |

9,6 |

10,8 |

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X(t) |

0,00 |

0,95 |

3,09 |

7,84 |

10,4 |

|

11,4 |

|

11,6 |

11,7 |

11,8 |

12,0 |

12,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По данным таблицы строится кривая разгона объекта (рисунок 5).

19

Tz =4.65 |

=0.5 |

Рисунок 5 – Кривая разгона

Используя формулы (1), (2), (3), находим основные параметры

τ= 0,5 мин,

Т= 4,65 мин,

X∞ = 12.

Затем рассчитываются вспомогательные параметры:

|

τ T = |

|

0 ,5 |

|

|

= 0 ,1 07 ; |

|

|

|||||||||||||

4 ,65 |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

X 1 = |

X 1 (% X ∞ ) X ∞ |

= |

45 12 |

= 5 , 4 |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

100 |

|

|

||||||||||||||

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

X ост. = |

X ост. (%X ∞ ) X ∞ |

|

= |

10 12 |

=1,2 |

||||||||||||||||

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

R = |

|

X1 |

|

= |

5,4 |

=0,45 |

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

g |

|

X∞ |

|

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

U = U (% |

P .O .) |

|

X ∞ |

= |

|

25 12 |

= |

300 |

|||||||||||||

|

k = |

|

X ∞ |

|

= |

|

12 |

|

|

|

|

= 0 ,04 |

|

|

|

||||||

|

|

U |

|

300 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

20