- •Введение

- •1. Сущность и общая характеристика транспорта России, его основные особенности

- •2. Понятие транспортной услуги и ее основные особенности

- •3. Общая характеристика железнодорожного транспорта

- •4. Основные показатели транспортного обеспечения коммерческой деятельности на железнодорожном транспорте

- •6. Грузовые перевозки на автомобильном транспорте

- •7. Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта

- •8. Общая характеристика водного транспорта

- •9. Содержание транспортного обеспечения коммерческой деятельности на водном транспорте

- •10. Общая характеристика воздушного транспорта

- •11. Планирование и организация авиаперевозок

- •12. Показатели работы авиатранспорта

- •13. Общая характеристика трубопроводного транспорта

- •14. Характеристика материально-технической базы. Технология процесса транспортировки и показатели работы трубопроводного транспорта

- •Библиографичесий список

85

10. Общая характеристика воздушного транспорта

Гражданская авиация в России выполняет особую роль: являясь, типичной подотраслью, реализующей транспортные услуги населению и иным потребителям, она осуществляет важнейшую функцию по объединению страны, обеспечивая транспортную связь между центром и отдаленными регионами, где наземные транспортные коммуникации либо отсутствуют, либо развиты чрезвычайно слабо. Следует отметить, что к таким регионам относятся более 60 процентов территории страны.

Гражданская авиация России, являясь одним из транспортных комплексов, обеспечивающих сохранение России как единого федеративного государства в настоящее время подразделяется на несколько основных функциональных блоков, к которым относятся:

авиакомпании (авиаперевозчики), функционирующие в сугубо рыночной среде на основе свободной конкуренции;

аэропорты, являющиеся естественными монополистами, чья деятельность регулируется и должна регулироваться государственными органами управления;

обеспечивающие системы, такие как авиаремонтные заводы, агентства по продаже перевозок, научно-исследовательские организации, учебные заведения.

В эти системы входят как рыночные, так и сугубо внерыночные структуры. Воздушно-транспортная система страны может функционировать только при условии бесперебойной работы всех перечисленных блоков во взаимосвязи друг с другом. А это возможно лишь при условии государственного регулирования гражданской авиации.

За период 1991 – 1999 годов пассажирооборот как основной объемный показатель транспортной работы гражданской авиации сократился со 140 млрд пасс.–км. до 53,4 млрд пасс.–км., то есть в 2,6 раза, перевозки пассажиров сократились с 80 млн чел. до 21,5 млн чел., то есть в 3,7 раза. За этот период воздушный транспорт страны фактически превратился из транспорта общего пользования в элитный, малодоступный широким слоям населения вид транспорта. Одной из главных причин таких изменений явилось падение в этот период реальных доходов населения страны почти в 3 раза.

По данным на 1 января 2004 года, общее количество аэропортов составило

86

423, из них 62 – аэропорты федерального значения и 70 – международных. В гражданской авиации функционировало 211 авиакомпании, 13 авиаремонтных заводов, 15 учебных заведений и 6 НИИ. Численность персонала гражданской авиации на 1 января 2004 году составила 223 тыс. чел.

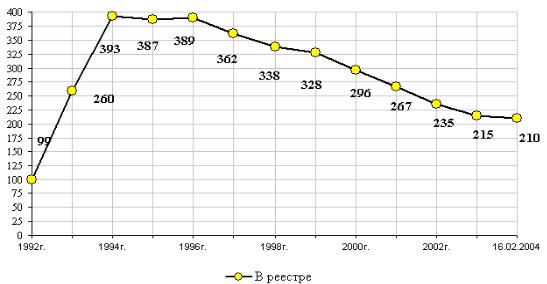

Изменение количества аэропортов за период с 1992 по 2003 года представлено на рис.10.1.

Рис.10.1. Динамика изменения количества аэропортов России

Уровень оснащенности наземной материально-технической базы составляет 62 %. За период 1992 – 2003 годов из эксплуатации было выведено 881 аэропорт.

Изменение количества авиакомпаний, функционирующих на российском рынке, за период с 1992 по 2004 год представлено на рис.10.2.

За период с 01.01. 2000 года по 01.01.2004 года было списано с эксплуатации 1151 воздушное судно. И на 01.01.2004 года в авиакомпаниях гражданской авиации эксплуатировалось 5778 воздушных судов, из них 661 магистральный самолет, 775 региональных, 482 грузовых, 1893 легких и деловых самолета и 1967 вертолетов. Количество воздушных судов нового поколения по состоянию на 01.01.2004 г. составляет 78 единиц.

В целом состояние парка воздушных судов характеризуется следующими данными: средняя отработка назначенного ресурса составляет по магистральным пассажирским и грузовым самолетам около 72 %, по самолетам местных линий – более 76 %, по вертолетам – около 70 %.

87

В течение 1996 – 2004 годов списание с эксплуатации воздушных судов составляло от 300 до 500 единиц в год. В настоящее время на условиях финансового и операционного лизинга в авиакомпаниях России эксплуатируется 51 самолет зарубежного производства.

Рис.10.2. Динамика изменения количества авиакомпаний гражданской авиации России

За период 1991 – 1996 годов в гражданской авиации России на базе 133 государственных предприятий в результате акционирования возникло более 400 авиакомпаний, число которых к середине февраля 2004 года сократилось до 210.

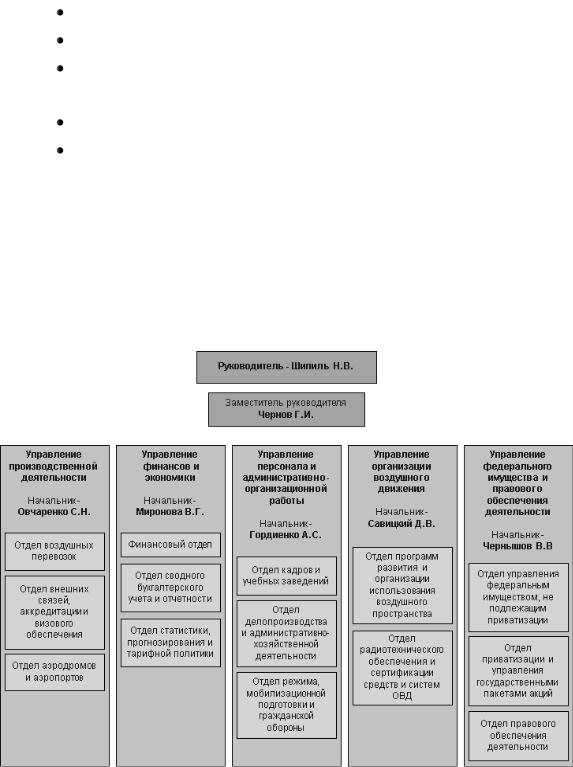

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Федеральное агентство воздушного транспорта является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом и правоприменению в сфере воздушного транспорта и гражданской части Единой системы организации воздушного движения.

Федеральное агентство воздушного транспорта находится в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, которое распоряжением от 27.04.04 № ИЛ–7–р «О структуре и штатном расписании центрального аппарата Федерального агентства воздушного транспорта» определило структуру агентства (рис.11.4).

88

Основные функции Федерального агентства воздушного транспорта в установленной сфере деятельности определены Постановлением Правительства РФ от 06 апреля 2004 г. № 172 «Вопросы Федерального агентства воздушного транспорта».

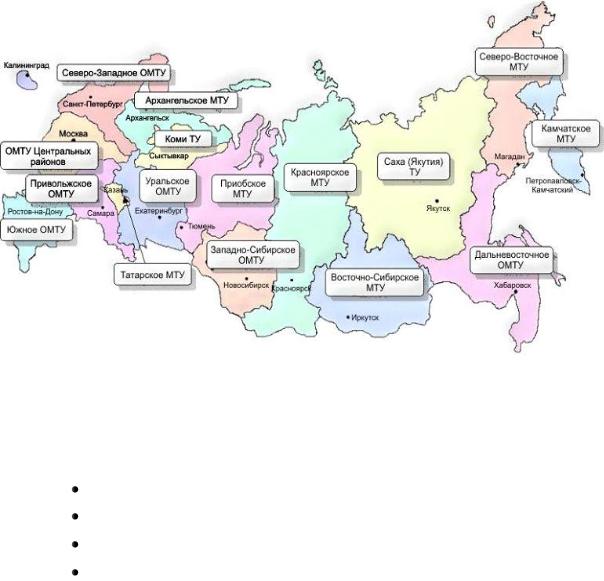

Федеральное агентство воздушного транспорта осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы (рис.10.4).

Двухуровневая система управления (в центре и в регионах) позволяет достаточно плотно отслеживать состояние и тенденции развития предприятий гражданской авиации по вопросам, входящим в компетенцию Федерального агентства воздушного транспорта.

Относительная самостоятельность авиакомпаний и аэропортов обуславливает необходимость координации их деятельности на «добровольной» основе. С этой целью сформированы соответствующие ассоциации в сфере гражданской авиации, которые объединяют как отечественных, так и зарубежных перевозчиков и аэропортовые комплексы.

Функции по контролю и надзору в сфере воздушного транспорта возложены на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта, которая является федеральным органом исполнительной власти, находящимся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. № 184 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»).

Основными принципами обеспечения регулирующей роли государства в области деятельности авиакомпаний являются развитие системы сертификации и лицензирования и упорядочение на этой основе количества операторов на авиатранспортом рынке, содействие в создании альянсов авиакомпаний.

С этой целью в Федеральном агентстве воздушного транспорта была создана комиссию по лицензированию деятельности по перевозке воздушным транспортом пассажиров и перевозке воздушным транспортом грузов (Распоряжение Федерального агентства воздушного транспорта от 02.09.04 № ШН–31–р «Об организации лицензирования деятельности в Федеральном агентстве воздушного транспорта»).

Осуществление обязательной сертификации объектов воздушного транспорта было возложено на структурные подразделения Федерального агентства воздушного транспорта (Распоряжение Федерального агентства воздушного транспорта от 23.08.04 № ШН–23–р «Об организации работ в области обязательной сертификации»):

89

управление производственной деятельности – аэродромов (кроме международных и категорированных), используемых в целях гражданской авиации, аэропортов, а также юридических лиц, обеспечивающих воздушные перевозки (осуществляющих продажу и бронирование пассажирских и грузовых перевозок и организационное обеспечение полетов воздушных судов, за исключением организации воздушного движения и эксплуатации объектов радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи);

управление организаций воздушного движения – объектов Единой системы организации воздушного движения, а также юридических лиц, обеспечивающих воздушные перевозки (осуществляющих организацию воздушного движения и эксплуатацию объектов радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи).

Ведение реестра сертифицированных Федеральным агентством воздушного транспорта аэродромов, аэропортов, объектов Единой системы организации воздушного движения и юридических лиц, обеспечивающих воздушные перевозки, возложено на Управление федерального имущества и правового обеспечения деятельности.

Государственное регулирование аэропортовой деятельности должно охватывать как регулирование аэропортовых ставок и сборов, так и финансовую и правовую поддержку аэропортов, находящихся в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Государственное регулирование обеспечивающих систем гражданской авиации должно касаться лишь монопольных структур, а государственная поддержка должна оказываться в первую очередь учебным заведениям и научным организациям.

Воздушный вид транспорта выполняет различные функции. Его главная задача – перевозка пассажиров и срочных грузов. Однако использование авиации не ограничивается только транспортными задачами. Ее широко используют в сельском и лесном хозяйстве, в геологоразведочных и поисково– спасательных работах, в полярных экспедициях, метеорологии, при оказании срочной медицинской помощи, в строительстве и других отраслях.

К преимуществам этого вида транспорта относят:

90

минимальные капиталовложения в путевые структуры;

высокая скорость доставки грузов и пассажиров;

возможность доставки груза в любую точку (с использованием вертолетов);

большая дальность беспосадочного полета.

сохранность груза в пути.

Наличие естественной среды, играющей роль «транспортного коридора», обеспечивает практически полное отсутствие капиталовложений в путевые структуры. Имеется возможность значительного сокращения пути следования по сравнению с наземными и водными видами транспорта. Средняя скорость перевозок на воздушном транспорте составлял около 400 км/ч (в поршневых самолетах – до 300 км/ч, турбореактивных – 800–900 км/ч, сверхзвуковых – до

2500 км/ч).

Рис. 10.3. Организационная структура Федерального агентства воздушного транспорта

91

.

Рис. 10.4. Межрегиональные территориальные управления Федерального агентства воздушного транспорта РФ

Основные недостатки:

высокая стоимость перевозок;

ограниченный размер и тоннаж перевозимых грузов;

высокая энергоемкость;

зависимость от погодных условий.

Себестоимость перевозок грузов на воздушном транспорте весьма высокая и в 30 – 40 раз выше железнодорожной. Себестоимость пассажирских перевозок в 10 – 12 раз ниже грузовых (перевозка 1 пассажира с ручным багажом при общем весе 90 кг приравнивается к 1 т груза). В грузовых перевозках самолеты используются главным образом при транспортировке дорогостоящих грузов, от своевременности доставки которых зависит работа производства, – особенно комплектующих изделий, отсутствие которых вызовет простой сборочных линий в массовом производстве; при доставке на дальние расстояния ранних овощей, фруктов и других скоропортящихся продуктов, почты, ценных грузов.

Несмотря на эти недостатки, воздушный транспорт твердо удерживает

92

свои позиции как основной вид транспорта в международном пассажирском сообщении. Роль его в дальних пассажирских перевозках на внутренних линиях также с каждым годом увеличивается.

Техническую основу воздушного транспорта составляют:

летательные аппараты (самолеты и вертолеты);

аэропорты;

воздушные линии (трассы полетов);

авиаремонтные предприятия.

В зависимости от назначения и области использования летательные аппараты подразделяют на:

пассажирские;

грузовые;

комбинированные;

специального назначения (военные, легкие и деловые и т.д.);

учебно-тренировочные.

Важнейшими технико-экономическими показателями летательных аппаратов являются пассажироили грузовместимость, скорость, дальность полетов.

По скорости полета различают самолеты:

дозвуковые, т.е. летающие со скоростями меньше скорости звука (число Маха М ≤ 1);

сверхзвуковые, крейсерская скорость которых превышает М.

В зависимости от протяженности беспосадочного перелета, количества перевозимых пассажиров, размеров и типов используемых взлетно-посадочных полос самолеты подразделяют на:

магистральные самолеты;

самолеты местных линий (региональные).

Магистральные самолеты классифицируют следующим образом:

дальние (расстояние перелета L = 6–11 тыс. км);

средние (L =2,5–6 тыс. км);

ближние (L = 1–2,5 тыс. км).

Для самолетов местных линий среднее расстояние перелета, как правило, не превышает 1 тыс. км.

В зависимости от общего взлетного веса, который во многом определяет

93

длину и тип взлетно-посадочных полос, самолеты подразделяются на классы:

первого класса, с общим взлетным весом более 75 т;

второго класса – от 30 до 75 т;

третьего класса – от 10 до 30 т;

четвертого класса – до 10 т.

В зависимости от типа используемого двигателя самолеты подразделяются на:

самолеты с поршневыми двигателями (Ан–2, Ли–2, Ил–12 и Ил–14 – первое послевоенное поколение гражданских воздушных судов);

самолеты с поршневыми двигателями (Ан–2, Ли–2, Ил–12 и Ил–14 – первое послевоенное поколение гражданских воздушных судов);  самолеты с турбинными двигателями (Ан–24, Ил–18, АН–10,

самолеты с турбинными двигателями (Ан–24, Ил–18, АН–10,

Ту–114 – более высокая скорость, большая пассажировместимость и дальность полетов);  турбореактивные самолеты (Ту–104, Ту–134, Ту–154, Як–40, Як–42,

турбореактивные самолеты (Ту–104, Ту–134, Ту–154, Як–40, Як–42,

Ил–62 – их скорость приблизилась к скорости звука).

К грузовым самолетам относят моделей Ан–26 (5,5 т), Ан–12 (12 т), Ан–22

или «Антей» (80 т), Ил–76 (40 т).

Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование, авиационный персонал и других работников.

Аэродром – участок земли или поверхности воды с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

Аэродромы подразделяют:

на транспортные;

заводские;

учебные;

клубно-спортивные;

специальные.

Аэропорты в зависимости от видов обслуживаемых авиаперевозок подразделяются:

на аэропорты местного значения;

аэропорты федерального значения: международные аэропорты.

94

Вмире насчитывается почти 16 тысячах аэропортов, в том числе 1 тысяча международных. В их состав входят аэровокзалы, службы регистрации пассажиров и грузов, мастерские, ангары, топливохранилища. Аэропорты оборудуют радиолокаторами, системами диспетчерской связи, светосигнализации и навигационными устройствами. Аэропорты, обслуживающие зарубежные авиаперевозки, называют международными.

Взависимости от величины годового пассажиропотока аэропорты подразделяют на классы:

к внеклассным относят аэропорты, годовой пассажиропоток которых превышает 7 миллионов человек;

к внеклассным относят аэропорты, годовой пассажиропоток которых превышает 7 миллионов человек;

первого класса, с пассажиропотоком от 4 до 7 миллионов человек;

первого класса, с пассажиропотоком от 4 до 7 миллионов человек;

второго – от 2 до 4 миллионов человек;

второго – от 2 до 4 миллионов человек;

третьего – от 0,6 до 2 миллионов человек;

третьего – от 0,6 до 2 миллионов человек;

четвертого – от 150 до 600 тысяч человек;

четвертого – от 150 до 600 тысяч человек;

пятого – от 25 до 150 тысяч человек.

пятого – от 25 до 150 тысяч человек.

Аэропорты, годовой пассажиропоток которых менее 25 тысяч человек, не классифицируют.

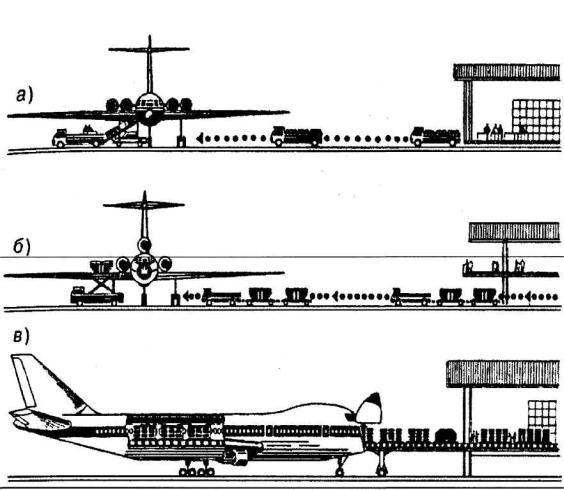

Ваэропортах применяют различные схемы доставки грузов к воздушным судам (рис. 10.5).

Протяженность воздушных линий отечественной гражданской авиации составляет около 600 тыс. км, в том числе более 200 тыс. км приходится на линии международных воздушных сообщений. Прямое воздушное сообщение имеется с 87 зарубежными странами.

Пассажиропотоки воздушного сообщения формируются под влиянием целого ряда факторов. Наиболее значимые из них: численность и подвижность населения, близость аэропортов, условия перевозок, тарифы, регулярность, комфорт, частота рейсов, удобство расписаний полетов.

Ведущее место в формировании пассажиропотоков принадлежит Московскому авиаузлу, из которого совершаются рейсы в 200 городов страны. Значительные пассажиропотоки воздушного транспорта формируются в СанктПетербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Сочи, Минеральных Водах, Красноярске, Хабаровске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани.

Впериод с 1999 по 2001 гг. были введены в действие новые участки воздушных трасс общей протяженностью более 20 тыс. км.

При разработке новых воздушных трасс рассматриваются предложения

95

авиакомпаний и Международной ассоциации авиаперевозчиков (ИАТА), предложения служб УВД сопредельных государств и региональных бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также российских предприятий Госкорпорации по ОВД. Работа проводится в тесном взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами Российской Федерации с учетом интересов мирового авиационного сообщества, сопредельных государств и национальных государственных интересов.

Рис. 10.5. Основные схемы доставки грузов к самолетам: а – доставка и загрузка штучных грузов;

6 – доставка контейнеров и их загрузка при помощи подъемной платформы; в – загрузка контейнеров в самолет из грузового склада