Полезные материалы за все 6 курсов / Учебники, методички, pdf / Шапошников_Травматология_и_ортопедия_2_том

.pdfконечности на отводящей шине Белера или гипсовой повязке с тазовым поясом, наложенной в положении отведения и внутренней ротации. Срок иммобилизации от 2 до 3 мес с последующей дли тельной разгрузкой (до 1,5—2 мес). При переломах со смещением костных отломков применяют скелетное вытяжение на функцио нальной шине Белера с максимальным отведением ноги. Спицу Киршнера проводят через дистальный метафиз бедренной кости. Применение лейкопластырного вытяжения при указанных повреж дениях недостаточно, так как не удается устранить смещение от ломков и исправить шеечно-диафизарный угол.

У детей со «свежими» эпифизеолизами и остеоэпифизеолизами со смещением головки бедренной кости весьма эффективна одно моментная закрытая репозиция костных отломков. Ее производят под общим обезболиванием и рентгенологическим контролем. Чрескожный остеосинтез осуществляют пучком спиц Киршнера (4—5 спиц) с иммобилизацией в кокситной гипсовой повязке. При неудаче консервативного лечения переломов шейки бедренной кости пока зано оперативное вмешательство с остеосинтезом.

Наиболее типичными осложнениями при указанных переломах являются образование посттравматической варусной деформации и развитие асептического некроза головки бедренной кости. При пе реломах шейки бедренной кости у детей сроки иммобилизации должны быть максимальными (до 2—4 мес) с последующей раз грузкой травмированной конечности (до 6 мес); целесообразны ле карственная терапия, физиопроцедуры, электромагнитная стимуля ция и др.

Изолированный перелом большого вертела возникает в случае приложения насилия непосредственно к большому вертелу. Отломки обычно не смещаются (удерживаются мощным сухожильным рас тяжением, покрывающим поверхность большого вертела). Функция конечности страдает обычно мало. Рентгенограмма подтверждает диагноз. В травматологии детского возраста большее значение имеет изолированный перелом малого вертела бедренной кости, который относится к отрывным переломам (апофизеолиз) и возникает в результате кратковременного и резкого напряжения подвздошно-по- ясничной мышцы. Наиболее типичным примером может служить повреждение, полученное при прыжке через спортивный снаряд с разведенными ногами. Клинически определяются боль в области перелома, затруднение приведения ноги и сгибания в тазобедренном суставе. Лечение состоит в иммобилизации конечности на функци ональной шине Белера или в гипсовой лонгете сроком до 3—4 нед.

Перелом диафиза бедренной кости у детей относится к наиболее частым повреждениям и локализуется в основном в средней трети (60%). В 29% случаев перелом возникает в нижней трети и в 1% — в проксимальном конце бедренной кости. Чаще всего пере ломы возникают при падении с высоты или во время подвижных игр, катания на коньках, лыжах и с ледяных горок. Наиболее тяжелые повреждения бедренной кости у детей наблюдаются при уличной транспортной травме.

472

У детей встречаются эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы дистального конца бедренной кости со смещением костных отломков кпереди и в боковую сторону. Повреждение возникает при прямом механизме травмы и нередко сопровождается значительным смеще нием. У детей грудного возраста, особенно страдающих рахитом, наблюдаются характерные переломы по типу ивового прута в нижней трети бедренной кости. В подобных случаях только рентгенологи ческое исследование помогает поставить диагноз.

Диагностика не представляет трудностей при наличии классиче ских признаков: боль, нарушение функции, изменение контуров бедра, крепитация отломков, патологическая подвижнось.

Лечение детей с переломами диафиза бедренной кости, как и взрослых, состоит из трех основных этапов: 1) вправление перелома;

2)удержание в правильном положении до консолидации перелома;

3)восстановление функции поврежденной конечности. Основной метод лечения — вытяжение, различное в зависимости от возраста ребенка и характера перелома. Неудовлетворительные результаты лечения при переломах бедренной кости со смещением в большинстве случаев объясняются применением гипсовых повязок, которые не гарантируют от вторичных смещений с образованием деформаций типа галифе.

Детей до 3-летнего возраста с переломами бедренной кости лечат вертикальным вытяжением по Шеде. Вытяжение осуществляют при помощи лейкопластыря, полоски которого приклеивают к наружной и внутренней поверхностям бедра и голени. Во избежание пролежней в области лодыжек в петлю лейкопластыря вставляют дощечку-рас порку. Ногу, разогнутую в коленном суставе, подвешивают на любой раме (удобнее всего дуга Назарова) с грузом от 1,5 до 3 кг. При достаточном грузе ягодица на больной стороне должна быть при поднята над плоскостью кровати на 2—3 см. У беспокойных детей, которых трудно удержать в правильном положении, применяют вертикальное вытяжение за обе ноги, что удобно для ухода за ребенком. Бедренная кость в этом возрасте нормально срастается в среднем за 2—3 нед.

При лейкопластырном вертикальном вытяжении по Шеде дей ствие растягивающей силы передается мышцам через покрывающие их мягкие ткани. Поэтому лучший эффект наблюдается в случае приложения силы на возможно большей площади. Максимальный растягивающий эффект достигается в области проксимальных концов наклеенных полос. Поэтому лейкопластырь накладывают на всю конечность независимо от уровня перелома. К осложнениям при накожном вытяжении относятся ссадины и фликтены на коже, ма церация кожи, сползание повязок и пролежни, увеличение смещения отломков.

У детей старше 3 лет применяют классическое скелетное вытя жение на функциональной шине Белера при помощи спицы Киршнера, которую проводят через проксимальный метафиз большеберцовой кости ниже ее бугристости, реже — через нижний метафиз бедренной кости (в основном при эпифизеолизах и остеоэпифизео-

473

лизах со смещением головки, переломах шейки, под- и чрезвертельных переломах бедренной кости). Одномоментная закрытая ре позиция под общим обезболиванием с периодическим рентгеноло гическим контролем показана при поперечных переломах бедренной кости с большим смещением отломков на 3—5-е сутки с момента наложения скелетного вытяжения. Тот же метод применяют при переломах в нижней трети бедренной кости или эпифизеолизах и остеоэпифизеолизах, когда дистальный отломок ротируется и уходит кпереди и наверх. В последнем случае ногу, согнутую в коленном суставе, после репозиции фиксируют гипсовой повязкой.

Оперативное вмешательство при переломах бедренной кости по казано при неудаче консервативного лечения, интерпозиции мягких тканей между отломками, открытых переломах со значительным повреждением мягких тканей и при неправильно сросшихся пере ломах. Опыт лечения детей с переломами бедренной кости показал, что в большинстве случаев открытая репозиция производится по поводу переломов в области проксимального конца. Интрамедуллярный металлоостеосинтез бедренной кости стержнем Богданова, гвоздем ЦИТО и др. практически не отражается на росте кости в длину.

Срок консолидации перелома бедренной кости зависит от харак тера повреждения, стояния отломков в процессе лечения, а также возраста и общего состояния ребенка к моменту повреждения. У детей моложе 3 лет кости срастаются к концу 3-й недели, от 4 до 7 лет — к концу 4—5-й недели, а у детей старшей возрастной группы — примерно через 1,5 мес. Сроки иммобилизации удлиня ются у детей ослабленных, страдающих гиповитаминозом, рахитом, больных туберкулезом, а также при патологических и открытых переломах, оставшихся допустимых смещениях костных отломков.

В процессе допустимы угловое смещение до 10° в плоскости движения конечности, а также укорочение в пределах от 1 до 1,5 см, которое с ростом бедра всегда компенсируется. Варусное или вальгусное отклонение оси бедра, а также ротационные смещения следует устранять полностью. Укорочение более 2 см остается и может отразиться на функции ноги, изменить походку, правильное поло жение таза и вызвать компенсаторное искривление позвоночника.

14.11. ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Повреждения области коленного сустава у детей встречаются отно сительно часто; ведущее место занимает гемартроз. Более сложные повреждения наблюдаются при внутри- и околосуставных переломах, таких как перелом межмыщелкового возвышения болыыеберцовой кости, перелом или вывих надколенника, отрыв костно-хрящевого фрагмента мыщелка бедренной кости, эпифизеолиз и остеоэпифизеолиз костей, образующих коленный сустав, повреждение менисков и капсульно-связочного аппарата коленного сустава.

Повреждения менисков коленного сустава у детей встречаются редко и лишь в старшем возрасте. Мениски повреждаются чаще

474

всего при спортивных травмах, прыжках, быстром повороте бедра при прочно фиксированной голени, ударе по мячу и пр. Медиальный мениск повреждается чаще латерального. Это обстоятельство обус ловлено более тесной связью с поперечной и боковой связками сустава, его сумкой, вследствие чего медиальный мениск более фиксирован, чем латеральный, и чаще подвергается травмам. Ос новными признаками являются локальная боль по внутренней по верхности коленного сустава на уровне суставной щели, периоди чески возникающие симптомы блокады коленного сустава, появление выпота в суставе; в дальнейшем — гипотрофия четырехглавой мыш цы бедра, боли при ходьбе, особенно при спускании по лестнице, чувство неуверенности при ходьбе и прыжках. Обычные рентгено граммы, выполненные в двух проекциях, а также пневмоартрография не позволяют получить каких-либо данных для суждения о наличии повреждения мениска. Наиболее информативна артроскопия колен ного сустава, которая должна выполняться практически во всех случаях травматического гемартроза, хронического рецидивирую щего синовита той же этиологии, блокад сустава и др.

Консервативное лечение при травме менисков (без блока!) у детей весьма эффективно и включает в себя фонофорез с гидро кортизоном, парафиновые аппликации, ношение наколенника, мас саж, ЛФК и др. Менискэктомия при отрывах мениска производится в процессе оперативной артроскопии или артротомии.

Вывих надколенника у детей возникает в результате прямого удара по его краю или вследствие резкого сокращения четырех главой мышцы бедра при наружной ротации и отведении голени. Предрасполагают к вывиху надколенника врожденные и приобре тенные деформации костно-мышечной системы опорно-двигатель ного аппарата, в первую очередь genu valgum, а также уплощение мыщелков бедренной кости. Клиническая картина травматического вывиха надколенника характерна: конечность слегка согнута в коленном суставе, активные движения невозможны, пассивные резко ограничены, болезненны. При пальпации определяются сме стившийся надколенник и обнаженный дистальный мыщелок бед ренной кости. Консервативное лечение состоит во вправлении вы виха надколенника при расслабленной четырехглавой мышцы, ко торое достигается сгибанием конечности в тазобедренном суставе и разгибанием в коленном. Иммобилизация осуществляется в гип совом туторе. При привычном вывихе надколенника показано оперативное лечение.

Внутрисуставные переломы костей, образующих коленный сус тав, сопровождаются разрывами суставной сумки и кровоизлиянием

вполость сустава. Небольшие по своим размерам костные фрагменты

вобласти метаэпифиза вследствие прямого или непрямого механизма травмы, как правило, смещаются по длине и ширине. Сухожильные растяжения мышц и связок, которые прикрепляются к костным фрагментам, усугубляют смещение и ротацию отломков. Следует отметить, что плоскость перелома нередко проходит по ростковой зоне или пересекает ее при эпиметафизарных переломах. При внут-

475

рисуставных переломах необходима тщательная адаптация костных отломков для восстановления конгруэнтности суставных поверхно стей, что отражается на восстановлении нормальной функции трав мированной конечности. Следует учитывать, что даже у детей, у которых анатомо-физиологические особенности позволяют при не которых видах переломов рассчитывать на самоисправление в про цессе роста, невправленные костные отломки могут вызвать стойкую контрактуру сустава или деформацию конечности. По мере роста ребенка эти нарушения могут усугубляться, если повреждена рос тковая зона.

14.12. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Переломы костей голени у детей по частоте занимают третье место среди переломов костей конечностей. Они составляют 53% от всех переломов костей нижней конечности. Различают эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы проксимального и дистального концов большеберцовой кости (часто с сопутствующим повреждением малоберцовой кости), диафизарные переломы, отрывы межмыщелкового возвыше ния и, редко, бугристости большеберцовой кости, переломы собст венно дистального эпифиза большеберцовой кости и переломы ло дыжек.

Перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости возникает при падении или ударе по согнутому коленному суставу, когда происходит смещение мыщелков бедренной кости кнаружи или кнутри, что влечет за собой перелом бугорков межмыщелкового возвышения. При чрезмерной ротации голени кнаружи может про изойти отрыв межмыщелкового возвышения в результате напряже ния передней крестообразной связки.

Рентгенологическое исследование коленного сустава в двух про екциях имеет решающее значение. При повреждении межмыщел кового возвышения большеберцовой кости применяют в основном консервативное лечение (пункция гемартроза, иммобилизация в гипсовом туторе до 3 нед, физиопроцедуры и ЛФК до полной реабилитации) и лишь при отрывах со значительным смещением и ротацией показаны артротомия, репозиция и остеосинтез.

Эпифизеолиз и остеоэпифизеолиз проксимального конца боль шеберцовой кости обусловлены прямой травмой, встречаются редко и требуют точной адаптации костных фрагментов с фиксацией в гипсовой лонгете. Особое внимание следует обратить на «безобидные» поднадкостничные переломы у детей младшей возрастной группы в области проксимального метафиза большеберцовой кости с неболь шим угловым смещением (угол, как правило, открыт кнаружи). При отсутствии адекватной репозиции в последующем формируется выраженное вальгусное отклонение оси голени, которое может по требовать оперативного вмешательства и корригирующей остеото мии. Дети, перенесшие указанные повреждения, должны находиться под диспансерным наблюдением ближайшие 1,5—2 года для своев ременного выявления нарастающей деформации.

476

В механизме возникновения перелома диафиза костей голени у детей основную роль играет непрямая травма в результате падения. Повреждение обусловлено перегибом или вращением голени при фиксированной стопе. Подобный механизм травмы вызывает вин тообразные или косые переломы одной или двух берцовых костей. Прямое действие травмирующей силы приводит к поперечным пе реломам. Для косых и винтообразных переломов характерны сме щение по длине, прогиб с углом, открытым кнутри, и ротация периферического отломка кнаружи. При переломах со смещением клиническая картина ясно выражена, а при под надкостничных пе реломах берцовых костей у детей моложе 5—6 лет крайне бедный симптомокомплекс. Обычно отмечаются умеренная болезненность над уровнем перелома и незначительная травматическая припух лость. Ребенок щадит больную ногу, хотя иногда и наступает на нее. Рентгенологическое исследование уточняет диагноз.

При лечении детей с косыми и винтообразными диафизарными переломами обеих костей голени следует помнить о том, что при иммобилизации в гипсовой лонгете без коррекции (тракция по длине и вальгусное отклонение стопы) к концу 1-й недели возможно вторичное смещение отломков. Отмечается, как правило, прогиб кзади, кнаружи и возможно ротационное смещение. При указанных переломах со смещением костных отломков наиболее целесообразна методика, предложенная Н. Г. Дамье. После травмы, независимо от степени смещения костных отломков, детям дошкольного возраста накладывают лейкопластырное вытяжение, а детям школьного воз раста показано скелетное вытяжение за пяточную кость на шине Белера сроком от 2 до 3 нед. В последующем травмированную конечность фиксируют лонгетно-циркулярной гипсовой повязкой до консолидации перелома. Угловые смещения до 10° полностью ком пенсируются в процессе роста и не требуют дополнительных мани пуляций.

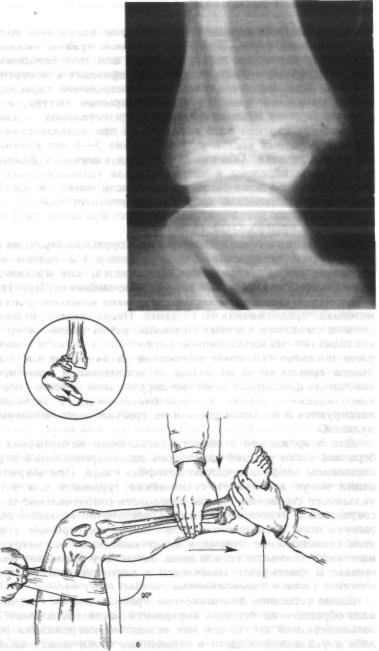

Для повреждений в области дистального метаэпифиза большеберцовой кости у детей характерен заднемаргинальный перелом со смещением эпифиза с частью метафиза кзади. При закрытой репо зиции могут возникнуть технические трудности для устранения указанного смещения. Чтобы преодолеть сопротивление со стороны сокращенной икроножной мышцы, достаточно во время репозиции согнуть ногу в коленном суставе почти под прямым углом, при этом сопоставление отломков будет выполнено без затруднений и излишней травмы ростковой зоны. Затем ногу разгибают в коленном суставе и фиксируют конечность в гипсовой лонгете при слегка согнутой стопе в голеностопном суставе (рис. 14.9).

Самое серьезное внимание при травмах костей голени у детей надо обращать на перелом внутренней части дистального эпифиза большеберцовой кости, так как вследствие повреждения ростковой зоны в указанной области в отдаленные сроки может наблюдаться варусная деформация, которая с ростом будет прогрессировать, что потребует оперативной коррекции. В связи с этим больные с по вреждениями в области метафизов берцовых костей должны нахо-

477

Рис. 14.9. Закрытая репозиция при метаэпнфизеолизе дистального конца большеберцовой кости со смещением кзади.

а — рентгенограмма; б — техника репозиции.

478

диться под диспансерным наблюдением ортопеда-травматолога не менее 2 лет.

Детей с открытыми переломами костей голени лечат по общим правилам. Прямым показанием к оперативному вмешательству и остеосинтезу является значительная травма с обширным поврежде нием мягких тканей конечности. Эффективен чрескостный остеосинтез в компрессионно-дистракционном аппарате Илизарова или репонирующем устройстве Волкова—Оганесяна. Показаны гиперба рическая оксигенация, гнотобиологическая изоляция, антибактери альная терапия, использование гелий-неонового лазера, ультразвука, электромагнитной терапии и др. Посттравматический остеомиелит при открытых переломах у детей как осложнение встречается в 4% наблюдений.

14.13. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ И ПАЛЬЦЕВ

Среди повреждений стопы и пальцев у детей первое место занимают ушибы мягких тканей и растяжения связок. Примерно 5% состав ляют переломы костей. Повреждения чаще возникают в результате прямого механизма травмы и наблюдаются при падении с высоты, ушибе твердым предметом или о неподвижный предмет. Наиболее тяжелыми повреждениями являются переломы пяточной и таранной костей.

Перелом пяточной кости чаще всего возникает в результате падения с высоты на вытянутые ноги без амортизации при призем лении. Характерным повреждением является компрессия кости.

При переломах без смещения или с незначительным смещением накладывают лонгетно-циркулярную гипсовую повязку с обязатель ным моделированием свода стопы. Лечение при переломах пяточной кости со значительным смещением представляет большие трудности, так как закрытая репозиция практически невозможна из-за неболь ших размеров костных отломков, а неустраненное смещение при водит к изменению походки, болям в ногах и быстрой утомляемости ребенка. При переломах со смещением отломков происходит изме нение так называемого угла суставной части бугра пяточной кости — пяточно-таранного угла. В норме линия, соединяющая высшую точку переднего угла сустава (таранно-пяточный) с высшей точкой его задней суставной поверхности, и линия, идущая вдоль верхней поверхности бугра пяточной кости, образуют угол в пределах от 20 до 40°. При тяжелом переломе пяточной кости со смещением от ломков этот угол может быть равен нулю.

В связи с безуспешностью одномоментной репозиции при пере ломах пяточной кости со смещением рекомендуется скелетное вы тяжение за пяточную кость в двух взаимно перпендикулярных направлениях. После сопоставления отломков и появления первич ной костной мозоли (ориентировочно через 3 нед) вытяжение сни мают и накладывают лонгетно-циркулярную гипсовую повязку на срок до 2 мес с последующим ношением супинаторов в течение 1—1,5 года.

479

Перелом таранной кости у детей встречается крайне редко и чаще всего бывает без смещения костных отломков. Клиническая картина аналогична таковой при внутрисуставных повреждениях: сглаженность контуров сустава, усиление боли при движении в голеностопном суставе, кровоподтек и гемартроз. Лечение при пе реломах таранной кости со значительным смещением состоит в попытке закрытой репозиции, а при неудаче последней показано оперативное вмешательство.

Перелом плюсневых костей у детей возникает в результате па дения твердого предмета на стопу, при ударе ногой о какой-либо твердый предмет во время подвижных игр. Характерно повреждение, когда ребенок попадает стопой во вращающееся колесо велосипеда. При переломе плюсневых костей без смещения или с незначитель ным смещением лечение состоит в наложении глубокой гипсовой лонгеты от кончиков пальцев стопы до верхней трети голени с обязательным хорошим моделированием свода стопы. При переломах со смещением производят одномоментную закрытую репозицию под местным обезболиванием или под наркозом. Срок иммобилизации — около 3 нед.

Переломы фаланг пальцев стопы происходят обычно в резуль тате падения на палец тяжелого предмета или сдавления пальцев. Чаще всего повреждаются дистальные (ногтевые) фаланги (чаще I пальца стопы). При переломах без смещения накладывают лейкопластырную повязку циркулярно в несколько слоев. В случае перелома дистальной фаланги I пальца можно наложить гипсовую лонгету в виде колпачка. Срок иммобилизации — около 2 нед. При переломах проксимальных фаланг со смещением показаны репозиция с последующей иммобилизацией в гипсовой лонгете и, редко, вытяжение.

14.14. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ВЫВИХ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Вывихи головки бедренной кости в тазобедренном суставе в резуль тате травмы у детей встречаются редко, в основном в старшем возрасте. Происходят они под действием непрямой травмы значи тельной силы (падение с высоты, автомобильная травма). У детей наблюдаются главным образом задневерхние (подвздошные) вывихи головки бедренной кости, реже встречаются зад ненижние (седалищ ные) и передненижние (запирательные) вывихи. Передневерхние (надлонные) вывихи у дети бывают исключительно редко.

Клиническая картина зависит от характера и степени смещения головки бедренной кости. На первый план выступают резкая боль в тазобедренном суставе, утрата функции и вынужденное положение больного. Активные движения невозможны, пассивные сопровожда ются болью и пружинистым сопротивлением. При наиболее типич ном для детского возраста подвздошном (задневерхнем) смещении головки бедренной кости нога слегка согнута в тазобедренном суставе и ротирована кнутри, большой вертел смещен кверху и кзади (на-

480

рушена линия Розера—Нелатона), положительный симптом Гориневской (симптом «прилипшей пятки»).

Рентгенологическое исследование обязательно, так как помогает уточнить диагноз и решить вопрос о выборе метода вправления. Дифференциальный диагноз проводят с травматическим и юноше ским эпифизеолизом головки бедренной кости, шеечными, чрез- и подвертельными переломами.

Лечение травматического вывиха состоит в немедленном щадя щем вправлении головки бедренной кости под общим обезболива нием. В травматологии детского возраста приемлемы все известные методы вправления, однако предпочтение следует отдавать способу Кохера. После завершения иммобилизации ребенку не разрешается нагрузка на больную конечность в течение 3—4 нед. Целесообразны физиотерапевтические процедуры. За детьми, перенесшими травма тический вывих головки бедренной кости, целесообразно установить динамическое наблюдение в течение 1,5—2 лет для окончательного суждения о результатах перенесенной травмы и лечения.

Вывихи надколенника и костей голени у детей, как правило, обусловлены врожденной патологией. Растяжение и разрыв капсуль- но-связочного аппарата голеностопного сустава возникают вследст вие подвертывания стопы — резкой аддукции и одновременной супинации. Вывих таранной кости у детей является редкостью и встречается лишь при ее переломе.

14.15.ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА

Характерны компрессионные переломы, которые относятся к серь езным повреждениям опорно-двигательного аппарата. Они занимают относительно скромное место в травматологии детского возраста (1—2%), однако при неправильном лечении могут привести к ин валидности (асептический некроз позвонка, кифосколиоз и др.). Это объясняется анатомо-физиологическими особенностями растущего организма. Позвоночник у детей обладает повышенной гибкостью благодаря большей высоте межпозвоночных хрящевых дисков, проч ности связочного аппарата и подвижности на всех уровнях позво ночного столба. Наиболее частой причиной повреждения является падение с высоты (дерево, качели, крыша сарая, гаража или дома) или на уроках физкультуры, тренировках, при прыжках в воду и др. Повреждения, вызванные действием силы, сгибающей позвоноч ник дугой, наблюдаются при падении с высоты на ягодицы, при кувырке, падении на голову и др. Резкое рефлекторное защитное сокращение мышц-сгибателей спины создает значительную нагрузку на передний отдел позвоночника, особенно в области физиологиче ского кифоза (в среднегрудном отделе). В результате превышения предела физиологической сгибаемости происходит клиновидная ком прессия. При подобных повреждениях не исключена и травма эла стичных межпозвоночных хрящей и дисков.

Для компрессионных переломов позвонков у детей характерны следующие симптомы: «посттравматическое апноэ» (затруднение при

16—1284 |

481 |