Полезные материалы за все 6 курсов / Учебники, методички, pdf / Шапошников_Травматология_и_ортопедия_2_том

.pdfПродолжение табл. 14.1

|

|

|

|

|

|

|

|

Возраст детей |

|

||

Локализация |

перелома |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

новорож |

грудного |

|

1 —3 года |

4—7 лет |

8—15 |

|||||

|

|

|

|

|

|

денные |

возраста |

|

лет |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

медиальный |

или |

латеральный |

|

|

|

|

10—14 |

14—21 |

|||

надмыщелок |

(отрыв) |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Кости |

предплечья: |

|

|

|

|

|

|

|

|||

одна |

кость |

|

|

|

— |

— |

|

10 |

14 |

21 |

|

две кости |

|

|

|

|

— |

— |

|

14—21 |

21—28 |

28—42 |

|

шейка или |

эпифизеолиз голо |

— |

— |

|

— |

14 |

21—28 |

||||

вки лучевой |

кости |

|

|

|

|

|

|

|

|||

локтевой отросток |

(эпифизеолиз) |

— |

— |

|

— |

14—21 |

21 |

||||

эпифизеолиз дистального конца |

— |

7 |

|

14 |

14—21 |

21 |

|||||

лучевой кости |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

кости кисти |

|

|

|

— |

— |

|

7—10 |

10—14 |

14—21 |

||

Бедренная |

кость: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

диафиз |

|

|

|

|

10—14 |

14 |

|

14—21 |

21—28 |

35—42 |

|

шейка, эпифизеолиз головки |

14—21 |

|

|

|

До 1,5 |

До 2 - |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мес (на |

2,5 мес |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

грузка |

(нагруз |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

с 4—6 |

ка с 6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мес) |

мес) |

остеоэпифизеолиз дистального |

14 |

— |

|

14—21 |

21—28 |

35 |

|||||

метаэпифиза, эпифизеолиз |

|

|

|

|

|

|

|

||||

Кости |

голени: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

малоберцовая кость |

|

— |

— |

|

10 |

14 |

21 |

||||

большеберцовая кость или |

обе |

10—14 |

14 |

|

14—21 |

21—28 |

35—42 |

||||

кости |

голени |

|

|

— |

— |

|

— |

|

До 1,5- |

||

внутренняя |

лодыжка |

|

|

28—35 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 мес |

Кости стопы: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

пяточная |

кость |

|

|

— |

— |

|

— |

28—35 |

До 1,5- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 мес |

таранная |

кость |

|

|

— |

—" |

|

— |

28—35 |

То же |

||

плюсневые |

кости |

|

|

— |

— |

|

14 |

21 |

21—28 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С у п и |

н а т о р |

Травматические вывихи: |

|

|

|

|

|

|

|

||||

плечевая |

кость |

|

|

7 |

— |

|

— |

10 |

14 |

||

кости |

предплечья |

|

— |

. — |

|

7 |

10 |

14 |

|||

бедренная |

кость |

|

|

10—14 |

— |

|

10 |

14 |

14—21 |

||

|

|

|

|

|

|

(на рас |

|

|

|

(лейкопластырное |

|

|

|

|

|

|

|

порке) |

|

|

|

вытяжен ие после |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

впраш1ения) |

|

Компрессионные переломы |

по |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||||

звонков: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

грудных и шейных |

|

— |

— |

|

— |

1,5 мес |

1,5—2 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мес |

нижнегрудных и |

позвоночных |

— |

— |

|

— |

2 мес |

2—2,5 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мес |

Кости таза |

(неосложненные |

пе |

— |

— |

|

14—21 |

21 |

21—28 |

|||

реломы) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

П р и м е ч а н и е . Сроки иммобилизации удлиняются (при диафизарных переломах) у детей ослабленных, страдающих гиповитаминозом, туберкулезом, а также при открытых переломах и при допустимых смещениях костных отломков в среднем на 7—14 дней.

452

14.1. РОДОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

К родовой травме относятся повреждения, полученные во время родового акта, а также при оказании ручного пособия и оживлении ребенка, родившегося в асфиксии. Чаще у новорожденных наблю даются переломы ключицы, переломы бедренной и плечевой костей, повреждения черепа и мозга. Крайне редко встречаются переломы костей предплечья и голени.

Перелом ключицы. У новорожденных перелом ключицы встре чается наиболее часто и обусловлен обычно патологическими родами. Повреждение возможно при самопроизвольных родах в головном предлежании, узком тазе, раннем отхождении вод и пр. Перелом, как правило, локализуется в средней трети диафиза и может быть полным или неполным (поднадкостничным). В области перелома отмечается незначительная припухлость за счет отека, гематомы, смещения отломков и патологической подвижности. При полных переломах ребенок держит руку в вынужденном положении и не двигает ею, что дает повод ошибочно поставить диагноз паралича типа Эрба вследствие повреждения плечевого сплетения. Наиболее постоянным признаком перелома ключицы у новорожденных явля ется крепитация отломков. При поднадкостничных переломах не редко диагноз ставят к концу 1-й недели жизни ребенка, когда появляется большая мозоль в области ключицы.

Переломы плечевой и бедренной костей. Такие переломы яв ляются следствием акушерских пособий при ножном или тазовом предлежании плода. Типичная локализация — в средней трети диафиза трубчатой кости; по плоскости перелом проходит в попе речном или косом направлении. Травматические эпифизеолизы про ксимальных и дистальных концов плечевой и бедренной костей встречаются редко. Это обстоятельство, а также то, что рентгено диагностика затруднена из-за отсутствия ядер окостенения, нередко приводят к несвоевременной диагностике указанных повреждений.

При диафизарных переломах плечевой и бедренной костей с полным смещением костных отломков отмечаются патологическая подвижность на уровне перелома, деформация, травматическая при пухлость и крепитация. Любая манипуляция причиняет боль ре бенку. Переломы бедренной кости характеризуются рядом особен ностей: ножка находится в типичном для новорожденного положении сгибания в коленном и тазобедренном суставах и приведена к животу вследствие физиологической гипертонии мышц-сгибателей. Рентге нография уточняет диагноз.

Существует несколько методов лечения новорожденных с диафизарными переломами плечевой и бедренной костей.

При переломе плечевой кости осуществляют иммобилизацию конечности сроком на 10—14 дней. Руку фиксируют гипсовой лонгетой от края здоровой лопатки до кисти в среднефизиологическом положении или картонной П-образной шиной в положении отведения плеча до 90°. После иммобилизации движения в травмированной конечности восстанавливаются в ближайшие сроки без дополнитель-

453

ных процедур и манипуляций. При переломе бедренной кости у новорожденных наиболее эффективно вытяжение по Шеде. Срок иммобилизации тот же. При контроле за положением отломков следует учитывать степень допустимого смещения костных фраг ментов (смещение по длине до 2—3 см, по ширине — на полный поперечник кости, под углом — не более 25—30°), так как по мере роста произойдут самокоррекция и нивелирование оставшегося сме щения; ротационные смещения не устраняются.

Травматические эпифизеолизы у новорожденных имеют типич ную картину и выражены тем ярче, чем больше смещены отломки. Родовой эпифизеолиз дистального конца плечевой кости нередко сопровождается парезом лучевого или срединного нерва. Рентгено диагностика практически невозможна из-за отсутствия костной тка ни в области эпифизов, и только к концу 7—10-го дня на повторных рентгенограммах можно увидеть костную мозоль и ретроспективно решить вопрос о характере бывшего перелома. Наиболее типичной ошибкой при данной патологии является то, что диагностируется травматический вывих костей предплечья и производится попытка вправления, которая, естественно, обречена на неудачу. Лечение состоит в одномоментной закрытой репозиции «на глаз» с последу ющей фиксацией в легкой гипсовой лонгете в среднефизиологическом положении. В катамнезе может отмечаться варусное отклонение оси предплечья за счет неустраненной в процессе лечения внутрен ней ротации мыщелка плечевой кости.

При эпифизеолизе проксимального конца бедренной кости про водят дифференциальный диагноз с врожденным вывихом бедра. Для травмы характерны припухлость, значительная боль при дви жении, возможен кровоподтек. Хорошие результаты при лечении новорожденных с указанным повреждением дает применение ши ны-распорки. Срок иммобилизации —. 4 нед. При эпифизеолизе дистального конца бедренной кости у новорожденных наблюдаются резкий отек и деформация в области коленного сустава. Во время обследования определяется характерный симптом «щелчка». Рент генологически выявляется смещение ядра окостенения дистального эпифиза бедренной кости, что облегчает диагностику и позволяет после репозиции проконтролировать положение отломков.

Сроки диспансерного наблюдения детей, перенесших родовую травму, зависят от тяжести и локализации повреждения, но уже к концу первого года жизни можно в принципе решить вопрос об исходе травмы, полученной при рождении.

14.2. ПЕРЕЛОМЫ КЛЮЧИЦЫ

Переломы ключицы относятся к одному из самых частых повреж дений костей в детском возрасте и составляют около 15 % от переломов костей конечностей, уступая по частоте лишь переломам костей предплечья и плечевой кости. У детей перелом ключицы обусловлен непрямой травмой при падении на вытянутую руку, на область плечевого или локтевого сустава. Реже причиной перелома

454

ключицы является прямая травма — непосредственный удар по ключице. На возраст от 2 до 4 лет приходится более 30 % всех переломов ключицы.

При неполных переломах ключицы деформация и смещение минимальные. Функция руки сохранена, ограничено только отве дение ее выше уровня надплечья. Субъективные жалобы на боли незначительные, поэтому такие переломы иногда не определяются и диагноз ставят только через 7—14 дней, когда обнаруживается мозоль в виде утолщения на ключице. При переломах с полным смещением отломков диагноз не представляет затруднений.

Переломы ключицы хорошо срастаются, а функция восстанав ливается полностью при любом способе лечения, но анатомический результат может быть различным. Угловое искривление и избыточ ная мозоль под влиянием роста с течением времени исчезают почти бесследно. В большинстве случаев для фиксации отломков на весь период лечения вполне достаточно повязки типа Дезо. При пере ломах с полным смещением у детей старшего возраста необходима более прочная фиксация с отведением плеча назад и приподнятым наружным отломком ключицы. Это достигается с помощью восьмиобразной фиксирующей повязки или костыльно-гипсовой повязки Кузьминского—Карпенко.

Оперативное лечение применяется крайне редко и показано лишь при угрозе перфорации осколком кожи, травме сосудисто-нервного пучка и интерпозиции мягких тканей.

14.3. ПЕРЕЛОМЫ ЛОПАТКИ

Переломы лопатки у детей встречаются очень редко. Они возникают в результате прямой травмы (падение на спину, удар, автотравма и др.). Чаще наблюдается перелом шейки лопатки, затем тела и акромиона. Переломы суставной впадины, угла лопатки и клюво видного отростка являются исключением. Смещение отломков почти не бывает.

Характерной чертой переломов лопатки является припухлость, четко отграниченная, повторяющая по форме очертание лопатки (сим птом «треугольной подушки» Комолли). Это обусловлено субфасциальным кровоизлиянием над телом лопатки в результате повреждения сосудов, питающих лопатку. Многоосевая рентгенография уточняет диагноз. Лечение состоит в иммобилизации в повязке типа Дезо.

14.4. ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР

Благодаря высокой эластичности реберного каркаса переломы ребер нехарактерны для детей. Они наблюдаются при значительной силе травмирующего агента (падение с высоты, транспортная травма и т. п.).

Диагноз устанавливают на основании клинических проявлений и данных рентгенологического исследования. Ребенок точно указы вает место повреждения. Неосторожные движения усиливают боль.

455

Отмечаются легкая цианотичность кожных покровов, одышка, по верхностное дыхание из-за боязни усиления болей. Сдавление груд ной клетки во время обследования также причиняет ребенку боль, поэтому не следует прибегать к пальпации при отрицательной ре акции больного.

Лечение больных с неосложненными переломами ребер состоит в межреберной новокаиновой блокаде по паравертебральной линии на стороне поражения, анестезии перелома 1—2 % раствором но вокаина и инъекции 1 % раствора пантопона в возрастной дозировке (0,1 мл на год жизни ребенка, но не более 1 мл).

При выраженных явлениях плевропульмонального шока целесо образно произвести вагосимпатическую блокаду на стороне пора жения по Вишневскому. Иммобилизации не требуется, так как тугое бинтование грудной клетки ограничивает экскурсию легких, что отрицательно сказывается на восстановительном периоде (возможны осложнения в виде плеврита и пневмонии).

При прямом и сильном воздействии на грудную клетку могут возникнуть множественные переломы ребер в сочетании с повреж дением внутренних органов. Значительные разрывы легочной ткани и повреждения сосудов сопровождаются сильным кровотечением в плевральную полость, которое приводит к летальному исходу. Так же опасны повреждения бронхов, вызывающие напряженный пнев моторакс. Продолжающееся поступление воздуха в плевральную полость коллабирует легкое, смещает средостение, развивается эм физема средостения. Дренаж по Бюлау или активная аспирация целесообразны при небольших повреждениях легких и бронхов. При разрывах бронхов, нарастающем гемопневмотораксе, открытой трав ме показано срочное оперативное вмешательство.

14.5. ПЕРЕЛОМЫ ГРУДИНЫ

Переломы грудины у детей являются редкостью. Они возможны при непосредственном ударе в область грудины. Наиболее типичным местом повреждения является соединение рукоятки грудины с телом. При смещении отломков резкая боль может вызвать явления плев ропульмонального шока. Рентгенологическое исследование грудной клетки только в строго боковой проекции позволяет выявить место перелома и степень смещения костного отломка. Эффективны ме стная анестезия области повреждения, а при явлениях плевропуль монального шока — вагосимпатическая блокада по Вишневскому. При значительном смещении костных отломков производят закры тую репозицию или, по показаниям, оперативное вмешательство с фиксацией отломков шовным материалом.

14.6.ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Взависимости от локализации различают переломы плечевой кости

вобласти проксимального метаэпифиза, диафизарные переломы и

вобласти дистального метаэпифиза.

456

Характерными видами повреждения проксимального конца пле чевой кости у детей являются переломы в области хирургической шейки, остеоэпифизеолизы и эпифизеолизы, причем типично сме щение дистального фрагмента кнаружи с углом, открытым кнутри. При переломах со смещением костных отломков клиническая кар тина типична: рука свисает вдоль туловища и резко ограничено отведение конечности; боль в области плечевого сустава, припух лость, напряжение дельтовидной мышцы; при значительном сме щении (абдукционный перелом) в подмышечной ямке пальпируется периферический отломок. Рентгенография производится в двух (!) проекциях.

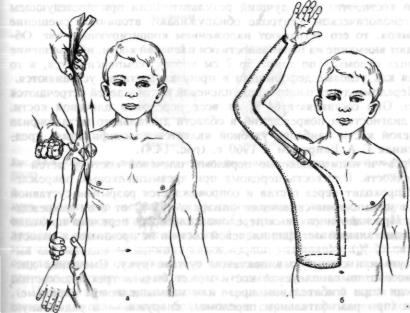

При показаниях репозиция выполняется, как правило, в условиях стационара под общим обезболиванием и периодическим контролем рентгеновского экрана. После репозиции при абдукционных пере ломах руку фиксируют в среднефизиологическом положении. При аддукционном переломе со смещением отломков не всегда удается обычной репозицией сопоставить костные отломки, в связи с чем целесообразно применять метод, разработанный Уитменом и М. В. Громовым. В процессе репозиции один из помощников фик сирует надплечье, а другой осуществляет постоянную тягу по длине конечности, максимально отводя руку кверху. Хирург в это время устанавливает отломки в правильном положении, надавливая на их

Рис. 14.3. Репозиция (а) и иммобилизация (б) при аддукционном переломе в проксимальном отделе плечевой кости по Уитмену—Громову.

457

концы (осторожно — сосудисто-нервный пучок!). Руку фиксируют гипсовой лонгетой, переходящей на туловище, в том положении, в котором было достигнуто правильное положение отломков (рис. 14.3). Срок фиксации в гипсовой лонгете — 2 нед (время, необходимое для образования первичной костной мозоли). На 14— 15-й день снимают торакобрахиальную повязку, руку переводят в среднефизиологическое положение и вновь накладывают гипсовую лонгету на 2 нед (в общей сложности срок иммобилизации 28 дней). На фоне лечебной физкультуры и физиопроцедур движения в пле чевом суставе восстанавливаются в ближайшие 2—3 нед.

При эпифизеолизах и остеоэпифизеолизах со значительным по вреждением ростковой зоны в отдаленные сроки может быть вызвано нарушение роста кости в длину. Диспансерное наблюдение осуще ствляют в течение 1,5—2 лет.

Переломы диафиза плечевой кости у детей встречаются нечасто. Клиническая картина типична. Переломы в средней трети плечевой кости опасны вследствие возможного повреждения лучевого нерва, который на этом уровне огибает плечевую кость. Смещение отломков может вызвать травматический парез или, в тяжелых случаях, нарушение целости нерва. В связи с этим все манипуляции при переломе в средней трети диафиза плечевой кости необходимо про изводить с особой осторожностью. Применяют метод одномоментной закрытой репозиции с последующей фиксацией в гипсовой лонгете или метод скелетного вытяжения за проксимальный метафиз лок тевой кости, что дает лучший результат. Если при последующем рентгенологическом контроле обнаруживают вторичное смещение отломков, то его устраняют наложением корригирующих тяг. Об ращают внимание на правильность оси плечевой кости, ибо смещение костных отломков по длине до 2 см хорошо компенсируется, в то время как угловые деформации в процессе роста не устраняются.

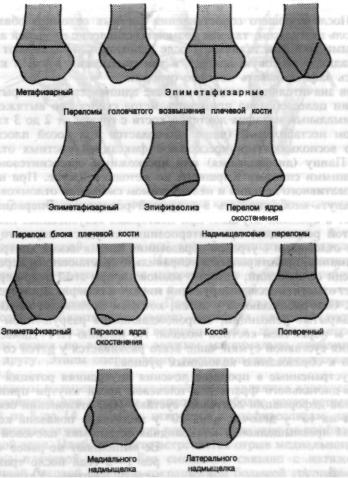

Переломы дистального конца плечевой кости у детей встречаются часто. Они составляют 64 % от всех переломов плечевой кости. Для диагностики повреждений в области дистального метаэпифиза плечевой кости наиболее удобной является классификация, пред ложенная Г. А. Баировым в 1960 г. (рис. 14.4).

Чрез- и надмыщелковые переломы плечевой кости у детей — не редкость. Плоскость перелома при чрезмыщелковых поврежде ниях проходит через сустав и сопровождается разрывом суставной сумки и капсульно-связочного аппарата (95 % от всех поврежде ний). При надмыщелковых переломах плоскость перелома проходит через дистальный метафиз плечевой кости и не проникает в полость сустава (5 %). Механизм повреждения типичен — падение на вы тянутую или согнутую в локтевом суставе руку. Смещение дис тального отломка плечевой кости может быть в трех плоскостях: кпереди (при сгибательном чрезили надмыщелковом переломе), кзади (при разгибательном переломе), кнаружи — в радиальную сторону или кнутри — в ульнарную; отмечается также ротация отломка вокруг оси. При значительном смещении может наблюдаться нарушение иннервации в результате травмы локтевого, лучевого

458

Чрезмыщелковые переломы плечевой кости

Рис. 14.4. Переломы дистального метаэпифиза плечевой кости у детей по Г. А. Баирову.

или срединного нерва. Важно своевременно выявить нарушение периферического кровообращения. Пульс на лучевой и локтевой артериях может отсутствовать по 4 причинам: вследствие посттрав матического спазма артериальных сосудов, сдавления артериального сосуда костным отломком или нарастающим отеком и гематомой и разрыва сосудисто-нервного пучка (самое серьезное осложнение).

При чрез- и надмыщелковых переломах плечевой кости со сме щением в подавляющем большинстве случаев применяют консер вативное лечение. Закрытую репозицию производят под общим обез боливанием и периодическим рентгенологическим контролем. Вве дение новокаина в область перелома не обеспечивает достаточной

459

анестезии и релаксации мышц, что затрудняет манипуляции по сопоставлению отломков и удержанию их во вправленном положе нии. После хорошего сопоставления костных отломков обязателен контроль за пульсом, так как возможно сдавление плечевой артерии отечными мягкими тканями. После репозиции накладывают глубо кую заднюю гипсовую лонгету в том положении руки, в котором удалось зафиксировать костные отломки.

При значительных отеках, неудаче одномоментной закрытой ре позиции целесообразно применить метод скелетного вытяжения за проксимальный метафиз локтевой кости с грузом от 2 до 3 кг. Если перелом нестабильный (чаще наблюдается при косой плоскости), можно воспользоваться чрескожной фиксацией костных отломков по К. Паппу (диафиксация) или чрескожным остеосинтезом пере крещенными спицами Киршнера по методике Джуде. При неудаче консервативного лечения и недопустимом смещении отломков может возникнуть необходимость в открытой репозиции. Операцию про изводят в крайних случаях: при повторных безуспешных попытках закрытой репозиции, при интерпозиции сосудисто-нервного пучка между отломками с угрозой образования ишемической контрактуры Фолькманна, при открытых и неправильно срастающихся переломах.

Среди осложнений, которые возможны при этом виде перелома, следует отметить оссифицирующий миозит и оссификацию суставной сумки. Они наблюдаются у детей, которым производят неоднократ ные закрытые репозиции, сопровождающиеся разрушением грану ляций и первичной костной мозоли. По мнению Н. Г. Дамье, оссификация суставной сумки чаще всего развивается у детей со склон ностью к образованию келоидных рубцов.

Неустраненные в процессе лечения внутренняя ротация и сме щение дистального фрагмента плечевой кости кнутри приводят к варусной деформации локтевого сустава. При отклонении оси пред плечья на 15° у девочек и на 20° у мальчиков показана корриги рующая чрезмыщелковая клиновидная остеотомия плечевой кости.

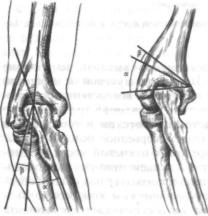

Ее выполняют не ранее чем че рез 1—2 года после травмы по методу Баирова—Ульриха (рис. 14.5). Важное значение имеет предварительный расчет объема предполагаемой резекции кости. Производят рентгенографию двух локтевых суставов в строго симметричных проекциях. Про-

Рис. 14.5. Расчет клиновидной резекции плечевой кости по контурограмме (по Баирову—Ульриху).

а — варуснос отклонение оси предплечья после неправильно сросшегося чрезмыщелкового перелома плечевой кости; /? — угол физиологического вальгуса на здоровой руке.

460

I II III

Рис. 14.6. Этапы корригирующей чрезмыщелковой клиновидной остеотомии плечевой кости.

водят ось плечевой кости и ось костей предплечья. Определяют величину полученного угла а. Измеряют степень физиологического отклонения оси предплечья на здоровой руке — угол /3, прибавляют его значение к величине угла а и таким образом определяют угол предполагаемой резекции кости. Построение угла на контурограмме производят в области дистального метафиза плечевой кости на уровне или несколько ниже вершины ямки локтевого отростка. Стороны клина по величине должны максимально приближаться друг к другу. Этапы оперативного вмешательства представлены на рис. 14.6.

Переломы надмыщелков плечевой кости являются характерными повреждениями для детского возраста (наиболее часто встречается

удетей от 8 до 14 лет). Они относятся к апофизеолизам, так как в большинстве случаев плоскость перелома проходит по апофизарной хрящевой зоне. Наиболее часто встречается отрыв медиального надмыщелка плечевой кости. Его смещение связано с натяжением внутренней боковой связки и сокращением большой группы мышц, прикрепляющихся к надмыщелку. Нередко отрыв этого надмыщелка

удетей сочетается с вывихом костей предплечья в локтевом суставе. При разрыве капсульно-связочного аппарата смещенный костный отломок может внедриться в полость локтевого сустава. В подобном случае происходит ущемление апофиза в плечелоктевом сочленении; возможен парез локтевого нерва. Последствия несвоевременной ди агностики внедренного в полость сустава оторванного медиального надмыщелка могут быть тяжелыми: нарушение артикуляции в су ставе, тугоподвижность, гипотрофия мышц предплечья и плеча вследствие частичного выпадения функции руки.

Извлечь костно-хрящевой фрагмент из полости сустава можно четырьмя способами: 1) при помощи однозубого крючка (по Н. Г. Дамье); 2) воспроизведением вывиха костей предплечья с последующим повторным вправлением (во время манипуляции от-

461