Зоология беспозвоночных

.pdf

Под кожей залегают гладкие мышцы – кольцевые и продольные. Ко времени созревания половых продуктов на теле дождевых червей в области 31–36-го сегментов на боках и спине появляется железистое утолщение покровов – поясок (рис. 18 и 19).

|

У |

Г |

|

В |

|

брыжейка; 13 – брюшная брыжейка; 14 – гангл брюшной нервной цепочки. |

|

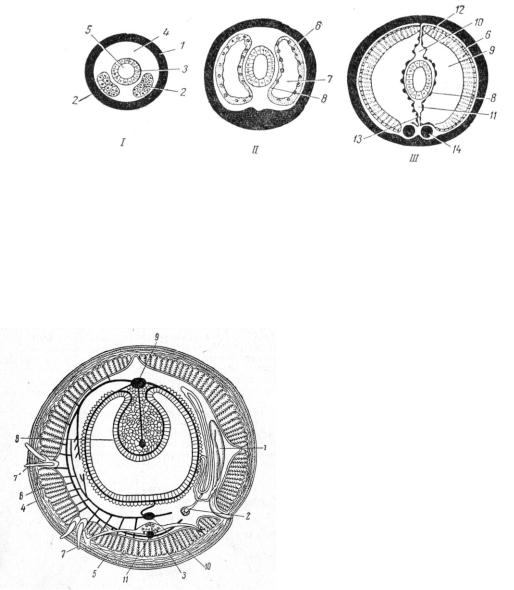

Рис. 18. Схема развития вторичной полости тела у дождевых червей:

I, II, III – последовательные стадии развития целома (поперечные срезы):

1 – эктодерма; 2 – мезодермальные полоски; 3 – энтодерма; 4 – первичная полость

тела; 5 – кишечник; 6 – наружная стенка целомического мешка; 7 – полость его; 8 – внутренняя стенка целомического мешка; 9 – сформированный целом;

|

10 – спинной кровеносный сосуд; 11 – |

|

|

|

кровеносный сосуд; 12 – спинная |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

иВторичная полость тела хо- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

шо |

|

азвита. В перегородках |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

между |

целомическими |

мешками |

|||

|

|

|

|

|

|

|

брюшной |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

бычно имеются отверстия, через |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

которые устанавливается связь |

|||||

|

|

|

|

|

|

о |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

т |

|

между целомическими полостями. |

||||||

|

|

|

|

|

|

В целомической жидкости нахо- |

|||||||

|

|

|

|

и |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

дятся амебоидные клетки, несу- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

щие фагоцитарную функцию. Они |

|||||||

|

|

|

з |

|

|

|

поглощают попадающие в целом |

||||||

|

|

|

|

|

|

инородные тела, бактерии, твер- |

|||||||

|

|

|

о |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

дые экскреторные частицы и пр. |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

Целом выстлан плоским мезодер- |

||||||

|

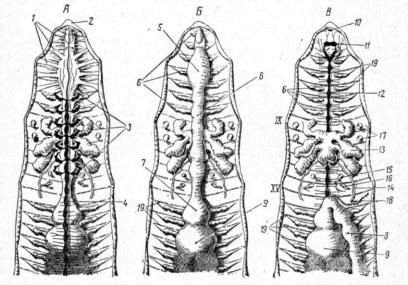

Рис. 19. По речный разрез тела |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

дождевого червя: |

|

|

|

мальным эпителием. Внутри его |

|||||||

|

1 – н фридийп, 2 – воронка нефридия, |

находятся половые и выделитель- |

|||||||||||

|

3 – н рвный ствол, 4 – кожный эпи- |

ные органы. |

|

|

|||||||||

|

телии, 5 – кольцевые мышцы, |

|

|

||||||||||

|

|

Нервная |

система |

олигохет |

|||||||||

|

е |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

6 – продольные мышцы, 7 – щетинки, |

имеет |

|

четко |

видное |

строение; |

|||||||

|

8 – складка кишечника (тифлозоль), |

|

|||||||||||

|

ганглии брюшной нервной цепоч- |

||||||||||||

|

9, 10 – спинной и брюшной крове- |

||||||||||||

|

Р |

|

|

|

|

|

|

ки и надглоточные слиты попарно |

|||||

|

носные сосуды, 11 – субневральный |

||||||||||||

|

сосуд. |

|

|

|

|

|

|

(рис. 20). |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Органы чувств лучше разви- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

ты у водных олигохет; многие имеют глаза, хотя и просто устроенные.

111

У дождевых червей глаза отсутствуют, но все же они очень чувствительны к свету. Органы осязания и химического чувства представлены многочисленными клетками, разбросанными в покровном эпителии; иногда они связаны с щетинками и кожными выростами.

|

|

|

|

У |

|

|

|

Г |

|

|

|

й |

В |

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

р |

|

|

|

|

Рис. 20. Передняя т еть тела дождевого червя. |

|

|||

о |

|

|

|

|

А – червь с обнаженным спинным к овеносным сосудом, Б – пищеварительная

система, В – половая система: 1 – связки между стенкой тела и глоткой, 2 – ротовая лопасть, 3 – боковые кольцевыетс суды (сердца), 4 – спинной кровеносный

сосуд, 5 – глотка, 6 – метанефридии, 7 – з б, 8 – пищевод, 9 – мускульный желу-

12 – брюшная нервная цепочка, 13 – семенные мешки, 14 – семяпровод, 15 – яичник, 16 – воронка яйцевода, 17 – семяприемники, 18 – отверстие семяпровода, 19 – перегородки междузсегментами, IX–XV – соответствующие сегменты тела.

док, 10 – рот, 11 – надглоиочные ганглии и кологлоточное нервное кольцо,

Имеетсяопередняя, средняя и задняя кишка. Передний и задний

отделы кишки бра уются как у большинства животных путем впячивания покрпв в, тдельные участки их покрыты кутикулой. Передняя

кишка, начинающаяся ртом, имеет ряд морфологически выраженных отделове: глотку, ищевод, зоб, мускульный желудок. Собственно пи- щ варит льным отделом служит средняя кишка, выстланная энтодер-

Рмальным эпителием.

У дожд вых червей глотка имеет сверху карман. В него открываются многочисленные крупные слюнные железы. Секрет их увлажняет пищу, а содержащиеся в нем ферменты воздействуют на белки. В стенках пищевода у тех же червей расположены три пары известковых желез. Выделяемая в просвет пищевода известь нейтрализует содержащиеся в заглоченной земле гуминовые кислоты. За пищеводом у дождевых червей расположен широкий зоб, а за ним мускульный желудок. Оба отдела выстланы кутикулой. Средняя, энтодермальная кишка имеет вверху глубокую складку – тифлозоль, увеличивающую

112

поверхность кишки. Задняя кишка, как и у других олигохет, оканчивается заднепроходным отверстием.

Специальные органы дыхания у дождевых червей отсутствуют. Их нет и у водных олигохет, за единичным исключением. Дышат черви поверхностью тела через покровы. Слизистые железы постоянно

увлажняют кожу, способствуя диффузии кислорода воздуха в капилляры кровеносных сосудов. В известной мере в смачивании покровов при подсыхании кожи участвует и целомическая жидкость, выступающая на поверхность через поры, открывающиеся вдоль спинной

яичников. Короткий яйцевод открывается в целом ресничнойГворонкой. Семенников две пары; они находятся внутри больших трехлопа-

стороны тела. |

|

Развитие прямое или с метаморфозом. Дождевые черви, как и все |

|

|

У |

олигохеты – гермафродиты. У дождевых червей имеется одна пара |

|

стных семенных мешков, в которых происходит накоплениеВ семенной жидкости. К семенникам подходят с каждой стороны воронки семя-

яйцеводов находятся на 14-м сегменте. В й9–10 сегментах имеются парные отверстия четырех семяпр емн ков. При спаривании черви

проводов, отверстия которых открываются в 15-м сегменте. Отверстия

прикладываются передними частями тела д уг к другу и удерживают-

ся с помощью железистых валиков пояска половых щетинок, распо- |

|

|

и |

лагаясь задними концами |

в азные стороны. При этом спермии |

передаются взаимно из семенных мешков одной особи по семяпрово- |

||

|

|

р |

ду в семяприемники другой. П сле эт го черви расходятся. |

||

Когда созревают яйца, выделяется слизистый поясок, охваты- |

||

вающий тело червя. |

о |

|

сбрасывании пояска через головной отдел в |

||

полость его поступают |

тела |

|

я чников яйца и из семяприемников спер- |

||

мии, ранее переданные друг м червем. Оплодотворение яиц происхо-

дит в пояске. Сбр шенный поясок застывает с поверхности, превра- |

|

|

При |

щаясь в к к н, в к т ром без метаморфоза развиваются молодые чер- |

|

ви. |

з |

|

|

У ряда |

олигохет наблюдается бесполое размножение |

почкованиемводных. Зона почкования у таких особей находится в заднем |

|

конце т пла. Наблюдается иногда целая цепь из почкующихся червей. Бол высокая организация кольчатых червей проявляется и в

Рс подглоточными узлами. От последних вдоль брюшной стороны тела тянется нервная цепочка с парными ганглиями в каждом сегменте. Все ганглии соединены между собой парными нервными комиссурами. Концентрация нервных клеток в узлы встречается и у низших червей, однако у кольчатых червей ганглиозность выражена в полной мере – это прогрессивный признак по сравнению с диффузным строени-

строении нервной системы. Она представлена парными надглоточны- |

|

ми ганглиямие |

, которые окологлоточным нервным кольцом соединены |

113

ем нервной системы или расположением нервных клеток в тяжах, как у первичнополостных животных.

Возникновение вторичной полости тела в процессе эволюции животных повлекло развитие кровеносной системы. Целом вытесняет первичную полость тела, которая низводится до узких щелей и каналов, впоследствии превращающихся в кровеносные сосуды. Таким образом, полость кровеносных сосудов представляет собой участки первичной полости тела. Большинство кольчатых червей имеет замкнутую кровеносную систему. Главный сосуд расположен на спинной стороне (рис. 19 и 20). Кровь приводится в движение пульсацией (со-

Конец мочеточника обычно имеет расширение – мочевой пузырь. Как правило, метанефридии имеются в каждом сегменте по одной паре

кращением) стенок некоторых сосудов и «сердец» – более мощно раз- |

|||

витых и пульсирующих участков сосудов. |

|

У |

|

|

|

||

Органы дыхания – жабры, но у большинства дыхательную функ- |

|||

|

|

Г |

|

цию выполняют покровы тела. |

|

|

|

Органы выделения – метанефридии. Начальный отдел мочевых |

|||

канальцев открывается в целом воронкой с ресничнымиВ |

клетками. |

||

|

й |

|

|

|

ви |

|

|

(кроме нескольких головных и заднего). |

|

|||

Морские и пресноводные кольчатые че |

– основной корм многих |

|||

|

|

|

о |

|

промысловых рыб. Распространение водных кольчатых червей нередко |

||||

|

|

т |

|

|

отражается на миграциях рыб – ни скапливаются в районах обилия |

||||

червей. Степень концен рации червейрна дне во многом характеризует |

||||

|

и |

|

|

|

биологическую продук ивн с ь в д ема или данной области моря. |

||||

Почвенные черви – дождевые и энхитреиды играют большую |

||||

з |

|

|

|

|

роль в образован почвы. |

|

|

||

Они предпоч тают умеренно влажную почву. Потребности в ор- |

||||

о |

|

|

|

|

ганических веществах не од наковы у разных видов. Очень кислых и |

||||

засоленных п чв черви бегают. На полях с разными сельскохозяйственными растениями количественный и видовой состав фауны дождевых червей варьирует. Зиму они проводят на глубине 2–3 м. В водо-

есть |

|

|

емах эти черви могут жить лишь при высоком содержании кислорода, |

||

хотя |

|

несколько видов – постоянных обитателей дна озер. |

Р |

З мляные черви воздействуют на почву многообразно: повышают |

|

пористостьппочвы, способствуя проникновению воды и воздуха в ее |

||

глубинные слои, делают почву мелкозернистой, пропуская ее через кишечник, заносят перегной в глубинные слои и т.д. При наличии на 1 м2 от 50 до 100 особей черви выбрасывают на поверхность от 10 до 30 т земли на 1 га в виде экскрементов, а всего перерабатывают земли до 80 т. Численность дождевых червей иногда достигает 5 млн особей на 1 га, что по весу составит 1000 кг. Еще более многочисленны энхитреиды (длина их около 1 см). Под 1 м2 пахотного слоя их можно обнаружить в количестве десятков тысяч экземпляров.

114

Кроме этой полезной деятельности дождевые черви служат промежуточными хозяевами ряда нематод, дефинитивные хозяева которых – свиньи и птицы.

Класс Пиявки (Hirudinea)

Пиявки – кольчатые черви, в большинстве являющиеся эктопаразитами различных беспозвоночных и позвоночных животных (рис. 21). К хозяину прикрепляются присосками. У большинства видов присосок две – передняя и задняя. У немногих имеется только одна присоска на заднем конце тела. Наружная кольчатость кутикулы

очень мелкая и не соответствует внутренней сегментации: на один |

||||||

|

|

|

|

|

|

У |

внутренний сегмент приходится у разных видов пиявок от 2 до 14 на- |

||||||

ружных колец. Параподии и щетинки отсутствуют. |

Г |

|||||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

й |

В |

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

т |

р |

|

|

|

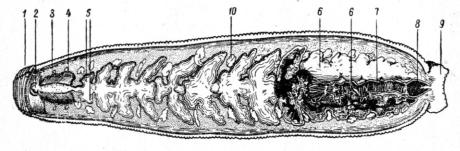

Рис. 21. Строение кишечника медицинской пиявки: |

|

|||||

1 – головной конец, 2 – челюс ь, 3 – гл тка, 4 – мышцы, 5 – первая пара слепых |

||||||

|

и |

|

|

|

|

|

карманов зоба, 6 – десятая пара слепых карманов, 7 – задняя кишка, 8 – прямая |

||||||

кишка, 9 – задняя пр соска, 10 – один из метанефридиев. |

|

|||||

з |

|

|

|

|

|

|

Окраска тела п явок разл чна и зависит от пигментных клеток, |

||||||

о |

|

|

|

|

|

|

расположенных в коже. Целом у многих подвергся редукции, что от- |

||||||

разилось и на деталях строения кровеносной системы. Тело уплощено |

||

|

|

п |

в спинно-брюшн м направлении. |

||

|

Нервная система как у других кольчатых червей. Из органов |

|

|

нные |

|

чувств имеются глаза, осязательные клетки в эпителии и многочис- |

||

л |

|

чувствующие клетки, разбросанные в покровах. |

Р |

|

|

|

Приспособительные черты к паразитизму отчетливо выражены в |

|

стро нии пищеварительных органов (рис. 21). Рот ведет в ротовую полость, в которой у некоторых (челюстные пиявки) имеются челюсти, отсутствующие у хоботных пиявок. Рот медицинской пиявки (Hirudo medicinalis) вооружен тремя челюстями с сотней зазубрин в одном ряду. Есть пиявки и без такого вооружения. За ротовой полостью следует глотка, принимающая протоки слюнных желез. У медицинской пиявки отдельные протоки этих желез открываются непосредственно в рот. Секрет, выделяемый этими железами, содержит вещество гирудин, препятствующий свертыванию крови. Глотка переходит в

115

объемистый зоб. У медицинской пиявки зоб имеет боковые выросты, задняя пара которых простирается по бокам от короткой кишки. Зоб вмещает запасы пищи, которых червю хватает на 2–3 месяца. Благодаря гирудину, кровь в зобу хранится в свежем виде и маленькими порциями поступает в пищеварительную часть кишечного тракта.

Кишка заканчивается анусом. |

У |

|

Дыхание у большинства пиявок происходит всей поверхностью тела через покровы, в которых развита густая сеть капилляров. Жабры

Всего описано около 400 видов пиявок. СредиВпиявокГвыделяют два подкласса: подкласс Древние пиявки (Archihirudinea) и подкласс Настоящие пиявки (Euchirudinea). Древние или Щетонконосные пиявки сочетают признаки пиявок и олигохет.

имеются лишь у немногих видов.

Органы выделения – метанефридиального типа. У медицинской

пиявки 17 пар нефридиев. Пиявки – гермафродиты.

Подкласс Настоящие пиявки делится на два отряда: отряд Хоботные и отрях Бесхоботные. Обычно они сосут кровь определенных жи-

вотных. Хоботные пиявки паразит |

на рыбах, птицах, лягушках, |

|

|

руют |

|

моллюсках, ракообразных. Бесхоботные п явкийпаразитируют только |

||

на позвоночных животных или хищничают. |

||

о |

|

|

Практический интерес представляетимедицинская пиявка, исполь- |

||

т |

|

|

зуемая при лечении гиперт нии. Спа ивание медицинских пиявок происходит весной близ водоема в сыр й земле выше уровня воды – здесь

Кокон, п дсыхая,затвердеваети с поверхности. Развитие пиявок в коконе длится к ло 5 недель. Медицинские пиявки растут медленно. Половой зрел сти д стигают к пяти годам, живут до 20 лет.

пиявки головным концом вырывают х д, где и спариваются. Крупные, по форме напоминающие желуди, коконы образовываются к концу

июня. Они состоят выделяемой изо рта слизистой зеленой жидкости,

в которую пиявка погружает свое тело, откладывая при этом 10–16 яиц.

Паразитическиеона пиявки наносят вред непосредственно хозяину, а также с особствуют распространению инфекционных и инвазионных за-

После этого выпол ает з слизистой массы и закрывает отверстие.

бол ваний (т. . вызываемых бактериями и паразитическими животными). |

|||

|

|

п |

|

|

Какимие |

Вопросы для обсуждения |

|

1. |

прогрессивными чертами организации обладают полихе- |

||

|

ты в сравнении с круглыми и плоскими червями? |

||

2. |

Каковы особенности внешнего строения полихет? |

||

Р |

|

|

|

3. |

Являются ли параподии полихет органами движения? Как они |

||

|

устроены и какую функцию выполняют? |

||

4. |

Каково строение выделительной системы полихет? Отличие ме- |

||

|

танефридиев от протонефридиев. |

||

116

5.Каковы отличительные особенности во внешнем строении олигохет и полихет?

6.В чем принципиальное отличие кровеносной системы олигохет от кровеносной системы полихет?

7.В каких сегментах располагается половая система дождевого червя? Каково строение мужской и женской половых системУ?

8.Каковы особенности внешнего строения пиявок?

9.Как взаимосвязаны полость тела и кровеносная система пиявок?

10.Как изменяется строение пищеварительной системыГв пределах класса Пиявки?

11.Каковы особенности размножения и развития пиявокВ?ТИП МЯГКОТЕЛЫЕ, ИЛИ МОЛЛЮСКИй

|

|

и |

|

р |

|

Общая характеристика т па Моллюски (Mollusca) |

||

о |

|

|

Моллюски – четко отграниченная г уппа беспозвоночных, насчиты- |

||

вающая около 130 тыс. вид в. Обитатели мо ей, пресных вод и суши. |

||

т |

|

|

Моллюски – вторичн п л стные животные с несегментирован- |

||

ным телом, обычно заключенным в раковину. Покровы тела мягкие, богатые слизистыми железами.

рет которых идет на ипостроение раковины. Между телом и мантией находится мантийная полость, в которой обычно расположены органы

Тело большинства моллюсков подразделяется на голову, тулови-

ще и «ногу». Характерно нал чие мантии – кожной складки, подсти-

лающей изнутри раков ну. Мантия имеет разнообразные железы, сек-

дыхания – жабры – у видов, дышащих кислородом воды и «легкие» – |

|||

|

|

|

з |

у воздушн дышащих моллюсков. |

|||

|

Строение и биология моллюсков исключительно разнообразны в |

||

|

|

о |

|

соотв тствии с различными условиями жизни и среды обитания. |

|||

|

Форма и размеры раковины моллюсков также очень разнообраз- |

||

|

п |

|

|

е |

|

|

|

Р |

|

|

|

ны. Раковина у моллюсков трехслойная: наружный слой образован органическим веществом – конхиолином, средний – фарфоровый (известковый), внутренний – перламутровый.

Нервная система представлена несколькими парами ганглиев, рассредоточенными в разных частях тела. Это головные (церебральные) расположенные в голове над глоткой; внутренностные, или висцеральные в туловище; ножные, или педальные, расположенные в ноге; плевральные иннервируют в мантию и париетальные, иннервирующие жабры. Только у низших представителей типа нервная систе-

117

ма имеет вид тяжей, напоминая нервную систему первичнополостных червей.

У тех моллюсков, которые имеют обособленную голову, она несет два глаза, достигающих у некоторых (каракатица, осьминог) высокой сложности строения. На голове находятся также 1–2 пары щупа-

лец. Из органов чувств, кроме того, имеются органы равновесияУи хи-

мического чувства.

Полость тела у моллюсков смешанная: наряду с целомом сохранилась первичная полость, заполненная паренхимой и органамиГ . Це-

лом сильно редуцирован – от него осталась лишь околосердечная полость или перикардий.

Органы дыхания – жабры и легкие, представляютВсобой видоизмененные участки мантии. Число жаберных складок и их форма варьируют.

Кишечный тракт состоит из переднего, среднего и заднего отделов, особенности устройства которых даны ниже в характеристике

классов.

скольких предсердий – по числу жабр, такикак каждый сосуд, несущий окисленную кровь от жабры в се дце, об азует перед сердцем (желудочком) расширение, называем е п едсе дием.

Кровеносная система незамкнутая. Кровь течет по сосудам, но

местами разливается по лакунам – остаткам первичной полости тела. |

|

р |

|

Имеется сердце. Оно состоит из одного желудочкай |

и одного или не- |

Органы выделения ме анефридиальные. Их называют «почками».

ловых желез открываютсяив мантийную полость или роль выносящих половые пр дукты каналов принимают на себя мочеточники. У брю-

Каждая почка начинае ся |

цел ме ресничной воронкой, а мочеточник |

обычно открывается в ман ийную полость. |

|

|

о |

Моллюски в больш |

нствераздельнополы. Размножаются только |

половым путем. Половые железы развиваются в целоме. Протоки по- |

|

хоногих и г ол в зн гих оплодотворение внутреннее, а у двустворчатых оно с вершается в мантийной полости.

Рлюсковеживородящи. У большинства морских моллюсков эмбриональное развитие заканчивается образованием трохофорной личинки парусника или велигера. У подавляющего большинства пресноводных, у всех наземных – развитие прямое.

Яйца откладываются у водных моллюсков кучками в воду и на

подводные редметы, а у сухопутных на поверхность почвы или в

почву. У части видов двустворчатых моллюсков начальное развитие |

|

яиц происходитп |

в жабрах материнского организма. Немногие из мол- |

Моллюски используются как сырье для перламутровой промышленности, как источник получения строительной извести и извести для удобрения полей. Моллюски идут и на кормление сельскохозяйственных животных. Из моллюсков получают жемчуг. В питании рыб

118

моллюски занимают второе место после ракообразных. Ряд видов используется в пищу человеком. Многие моллюски известны как промежуточные хозяева опасных паразитических червей (фасциолы и др.). Сверлящие моллюски-древоточцы повреждают подводные деревянные сооружения.

Благодаря наличию раковины много моллюсков сохранилось в ископаемом состоянии. На материалах ископаемых видов, морских и пресноводных, построены эволюционные ряды, свидетельствующие с большой убедительностью о развитии живой природы в течение истории Земли. В состав типа входят:

вители трех последних классов. Поэтому мы остановимся на изучении

Подтип Боконервные (Amphineura), объединяющий класс Пан- |

|

цирные (Polyplacophora), класс Беспанцирные (Aplacophora); |

У |

|

|

Подтип Раковинные (Conchifera) объединяет класс Моноплако- |

|

Г |

|

форы (Monoplacophoras), класс Брюхоногие (Gastropoda), класс Дву- |

|

створчатые (Bivalvia) и класс Головоногие (Cephalopoda). |

|

Наибольшее практическое значение для человекаВимеют предста- |

|

й |

|

классов Брюхоногие, Двустворчатые |

Головоногие. |

||||

|

Класс Брюхоногие (Gastropoda) |

||||

|

|

|

о |

иБрюхоногие – наиболее |

|

|

|

т |

|

обширный класс моллюсков. |

|

|

|

и |

|

рБолее 90 тысяч видов их жи- |

|

|

|

|

|

вет в морях, другие распро- |

|

|

|

|

|

странены в пресных водах и |

|

|

|

|

|

на суше. Раковина сплошная, |

|

|

о |

|

|

спирально-завитая (рис. 22). |

|

|

|

|

Только у некоторых, напри- |

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

мер слизней, наблюдается ре- |

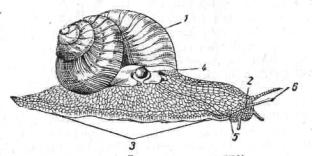

|

Рис. 22. Вин градная улитка: |

|

|

|||

1 – раковина, 2 – г л ва с двумя парами |

дукция раковины. У морского |

||||

щупалец, 3 – н га,з4 – дыхательное отвер- |

блюдечка она имеет вид ко- |

||||

стие, 5 – л в е тверстие, 6 – глаза. |

|

||||

|

|

||||

конце |

|

|

|

|

нуса. |

|

|

|

|

|

|

Симметрия тела брюхоногих спиральная; вместе с извивами ра- |

|||||

ковины оказываются закрученными и внутренние органы. На перед- |

|

Р |

пт ла находится голова, несущая два глаза, одну или две па- |

н м |

|

ры щупалец и рот.

Обычно нога большая, мускулистая с плоской подошвой. Но в пределах класса можно видеть и всевозможные отклонения в форме ног у роющих, присасывающихся к субстрату и плавающих моллюсков. В ноге много слизистых и белковых желез.

Из органов чувств в ноге находятся органы равновесия – статоцисты и клетки кожных органов чувств.

119

Мантийная полость находится в нижних витках раковины и обычно смещена в правую сторону. В мантийную полость открываются заднепроходное отверстие, мочеточники и иногда половой проток. У многих водных улиток в мантийной полости расположены жабры, а у наземных и у ряда водных форм (прудовики, катушки) эта полость

служит легкими (легочные моллюски). |

У |

|

Нервная система (рис. 23) состоит из нескольких пар ганглиев,

сгруппированных в окологлоточном кольце и только внутренностная |

||||||

|

|

|

|

|

|

Г |

пара узлов (висцеральные ганглии) расположена далеко в глубине тела. |

||||||

|

|

|

|

й |

В |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

кишечник |

|

|

|

Рис. 23. Анатомия |

р |

|

|

|

||

адной ул тки (схема): |

||||||

1 – рот, 2 – глотка, 3 – слюнные железы, 4 – |

|

|

, 5 – печень, 6 – анальное |

|||

отверстие, 7 – сердце, 8 – п чка, 9 – |

тве стие мочеточника, 10 – легкое, |

|||||

|

т |

|

|

|

|

|

11 – дыхательное отверстие, 12 – г л вн й нервный узел, 13 – гермафродитная |

||||||

половая железа, 14 – ма ка, 15 – семяприемник, 16 – половое отверстие. |

||||||

и |

|

|

|

|

|

|

Органы пищеварен я начвиногнаются глоткой с челюстью (или дву- |

||||||

з |

|

|

|

|

|

|

мя челюстями) и радулой. Последняя имеет вид пластинки с крупным |

||||||

зубцом и мелкими убч ками. Строение ее очень характерно для от- |

|

о |

|

дельных видов. В глотку впадают слюнные железы. За глоткой распо- |

|

ложен пищев д, |

а далее эктодермальные отделы сменяются энтодер- |

п |

|

мальной частью кишечного тракта. В начале ее находится желудок, |

|

принимающий |

р т ки крупной печени. Средняя кишка переходит в |

чего |

|

эктодермальную |

заднюю, открывающуюся анальным отверстием. |

У хищных брюхоногих есть хоботок, секрет их слюнных желез со-

Рповодом к подразделению брюхоногих на «легочных» и «жаберных». Легочные брюхоногие живут как на суше, так и в пресных водоемах. Необходимость для водных легочных улиток (прудовиков, катушек и др., рис. 24) периодически подниматься на поверхность воды за воздухом обусловливает их обитание в мелководной зоне водоемов.

д ржит свободную серную или аспарагиновую кислоту. Нападая на других моллюсков, эти хищники разрыхляют кислотами их раковину,

после |

проникают хоботом в тело жертвы и поедают ее. Они вре- |

дят устричному хозяйству. |

|

Органы дыхания брюхоногих – жабры или легкие. Это служит |

|

120