- •Радиобиология экзаменационные вопросы(ответы)

- •1.Предмет, задачи, проблемы радиобиологии.

- •2. Относительная биологическая эффективность и линейная передача энергии. Методы оценки относительной биологической эффективности.

- •3. Теория попадания и мишени.

- •4. Структурно-метаболическая теория.

- •5. Особенности и этапы действия ионизирующих излучений на биологические объекты. Прямое и косвенное действия.

- •6. Природа и реакционная способность свободных радикалов (на примере молекулы воды).

- •7. Радиационно-химические повреждения аминокислот, белков, ферментов.

- •8. Радиационно-химическое и структурное повреждения молекулы днк клеток.

- •9. Сравнительная радиочувствительность клеток, ядра и цитоплазмы.

- •10. Структурные и функциональные нарушения клеточной и ядерной мембраны.

- •11. Репродуктивная гибель клеток. Критерии оценки.

- •12. Хромосомные аберрации и их роль в репродуктивной гибели клеток.

- •13. Задержка деления клеток при облучении. Причины задержки.

- •14. Условия облучения растений в эксперименте, в природе и при радиоактивном загрязнении среды обитания. Способы облучения растений в эксперименте.

- •15. Радиочувствительность растений. Летальная, полулетальная и критическая доза. Факторы, влияющие на радиочувствительность. Критерии радиочувствительности.

- •От величины дозы облучения

- •16. Радиочувствительность семян. Факторы, влияющие на радиочувствительность.

- •17. Радиочувствительность растений в разные фазы развития. Радиобиологические эффекты облучения.

- •18. Радиочувствительность меристем и других тканей растений. Радиоморфозы, вызванные их повреждением.

- •19. Радиационные аномалии органов при облучении растений.

- •20. Радиостимуляция. Механизм и формы проявления у растений и животных.

- •21. Физиологические, биохимические и генетические нарушения при облучении растений.

- •22. Радиобиологические эффекты в природных популяциях растений в зонах радиоактивного загрязнения.

- •23. Модификация радиочувствительности. Количественная оценка модификационного эффекта.

- •24. Радиопротекторы. Классификация и механизм действия.

- •26. Радиочувствительность органов кроветворения, клеток крови и кровеносных сосудов.

- •27. Радиочувствительность эмбриона и плода.

- •28. Радиочувствительность иммунной системы.

- •29. Радиационные синдромы млекопитающих и человека.

- •30. Острая и хроническая лучевая болезнь.

- •31. Детерминированные и стохастические эффекты при облучении человека. Основные различия эффектов.

- •32. Генетические и отдаленные эффекты при облучении человека.

- •33. Радиобиологические эффекты инкорпорированных радионуклидов.

- •35. Использование ионизирующих излучений при хранении продукции.

- •36. Использование ионизирующих излучений при переработке продукции.

- •37. Использование ионизирующих излучений для предпосевного облучения семян и посадочного материала.

- •38. Использование ионизирующих излучений для получения мутантных форм растений.

9. Сравнительная радиочувствительность клеток, ядра и цитоплазмы.

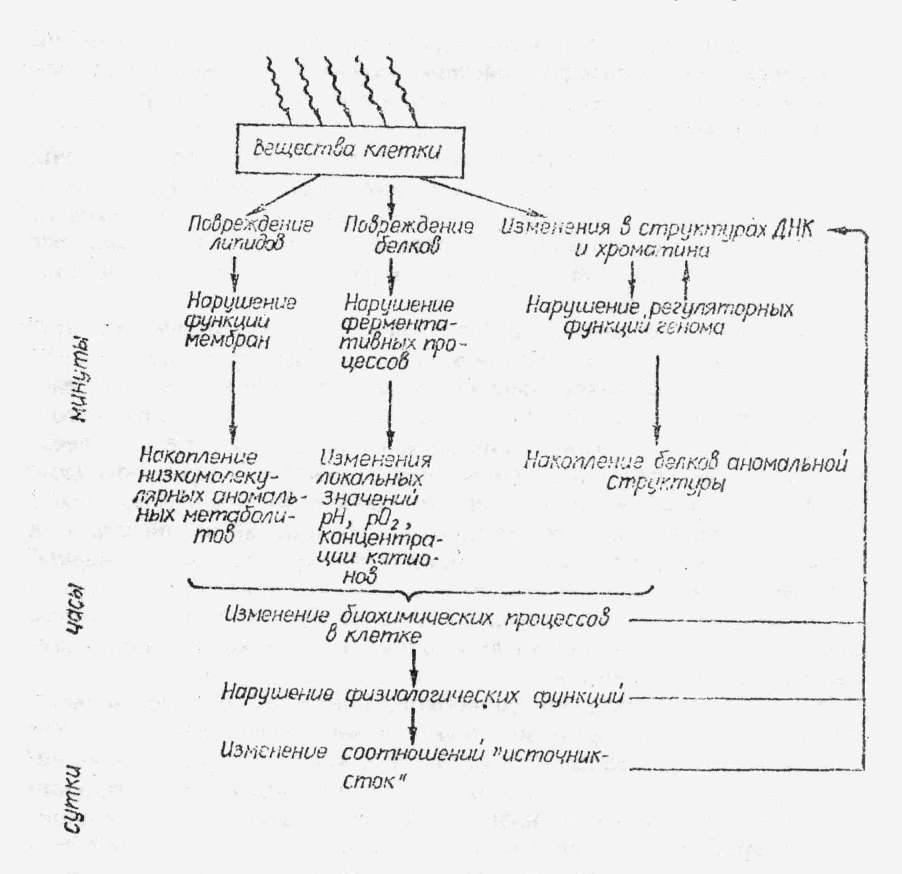

При прохождении ионизирующих излучений через тканеподобное вещество происходят глубокие и практически необратимые перестройки атомов среды вещества. Судьба ионизированных и возбужденных атомов и молекул, образовавшихся после поглощения ионизирующего излучения, существенно зависит от химического состава и структуры поглощающей среды. Этапы формирования радиационного поражения клеток и тканей отражены во многих схемах. Например, Бак З. и Александер П. выделяют следующие этапы:

1) поглощение энергии ионизирующего излучения;

2) появление ионизированных и электронно-возбужденных молекул;

3) индуцирование изменений в молекулах;

4) развитие биохимических повреждений;

5) формирование субмикроскопических повреждений;

6) проявление видимых повреждений клеток;

7) гибель клетки.

При облучении клеток наблюдаются следующие морфологические изменения: увеличение размеров клеток, увеличение ядер, образование двухядерных и трехядерных клеток, дробление ядер, изменение формы клеток, многополюсные митозы, увеличение объема хромосом, слипание хромосом, образование фрагментов хромосом, которые могут вызывать гибель клеток.

Рис.3. Основные этапы радиационного повреждения клетки

В 1906 г. французские ученые Бергонье Л. и Трибондо И. обнаружили разную радиочувствительность клеток и сделали вывод о том, что радиационная гибель клеток прямо пропорциональна интенсивности их деления и обратно пропорциональна уровню их дифференциации, т. е. делящиеся и молодые клетки очень чувствительны к облучению. К таким клеткам у растений относятся клетки меристем, обеспечивающие рост растений на протяжении всей жизни, а у животных и человека – клетки органов кроветворения: костного мозга и лимфатических желез. Эта закономерность явилась основой для радиотерапии злокачественных опухолей. Известно, что раковые клетки быстрее делятся, обладают меньшим уровнем дифференциации, чем клетки основной здоровой ткани, поэтому они менее радиоустойчивы, чем здоровые клетки.

На радиочувствительность клетки оказывают влияние следующие факторы:

1. Возраст и фаза жизненного цикла клеток – максимальная радиочувствительность у молодых и делящихся клеток. У растений наиболее радиочувствительны клетки меристемных тканей, у млекопитающих – клетки системы кроветворения. Радиочувствительность отдельной клетки зависит от фазы жизненного цикла клетки в момент облучения. Максимальная радиочувствительность в конце G1 (предсинтетический период ДНК) и в начале S периода (синтез ДНК), а максимальная радиоустойчивость у клеток, находящихся в покое.

2. Принадлежность клеток к определенным тканям и органам, которые выполняют разную функцию в организме. Установлено, что у растений клетки меристемных тканей в тысячу раз радиочувствительнее, чем клетки механических тканей.

3. Объем ядра, количество и размер хромосом, количество ДНК и степень защищенности ее белками. Установлено, что чем крупнее хромосомы, тем выше радиочувствительность, а также, чем меньше хромосом, тем выше радиочувствительность.

4. Доза облучения, мощность дозы и вид излучений. В зависимости от величины дозы выделяют 3 классических реакции клеток на облучение: 1. задержка деления клеток (блокирование митоза); 2. прекращения неограниченного деления клеток (репродуктивная гибель); 3. остановка деления клеток (интерфазная гибель). Максимальный радиобиологический эффект достигается при облучении клеток альфа-излучением.

5. Наличие в клетке естественных радиопротекторов. Известно, что вещества, содержащие сульфгидрильную группу, повышают радиоустойчивость клеток. Реакция клеток на облучения проявляется не сразу, а через определенное время после облучения.

Облучение клетки вызывает: 1) повреждение клеточной мембраны, что приводит к усилению притока и оттока различных веществ в клетку и из клетки; 2) изменение консистенции цитоплазмы (коагуляция, разжижение); 3) нарушение структурных компонентов цитоплазмы; 4) повреждение ядерной мембраны и ядерных компонентов; 5) нарушение синтеза различных веществ и процессов обмена веществ в клетке; 6) гибель клетки.

Для сравнения радиочувствительности разных клеток их облучают одинаковой дозой, а радиочувствительность оценивают по единому критерию (процент хромосомных аберраций, метотический индекс и выживаемость клеток). Для количественной оценки радиочувствительности клеток используют летальную дозу (Л100) – это доза, при которой погибает 100 % клеток и полулетальную дозу (ЛД50) – это доза, при которой погибает 50 % клеток.

В клетке критическим местом радиационного поражения является ядро, которое более радиочувствительно, чем цитоплазма, так как в нем находятся жизненно важные структуры – хромосомы и ДНК. Основная часть информации клеток находится в ядерной ДНК в виде генетического кода. Многие критерии радиационного поражения клетки (число хромосомных аберраций в первом митозе, митотическая активность, интенсивность синтеза ДНК) тесно связаны с функциями ядра. Ядро связано с цитоплазмой клетки через ядерную мембрану. Между ядром и цитоплазму постоянно происходит обмен веществ. При использовании в качестве критерия радиочувствительности способность клетки к делению установлено, что ядро в 100 раз радиочувствительнее, чем цитоплазма. Вывод был получен в результате следующих экспериментов: