304-_Organicheskaya_khimia_Chernykh_V_P_i_dr_Kh__2007_-776s

.pdf

амины |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

313 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

+ |

|

|

H |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

NH Cl– |

–ClH N |

|

|

|

|

|

|

|||

|

N |

|

|

|

||||||

3 |

|

|

3 |

|

H2C |

|

|

|

||

CH2 |

+ |

|

CH2 t |

|

CH2 |

•2HCl |

+ 2NH4Cl |

|||

CH2 |

|

CH2 |

|

H2C |

|

CH2 |

||||

|

|

|

|

|

|

|||||

+ |

– |

– |

+ |

|

|

N |

|

|

|

|

NH3Cl |

|

|

ClH3N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

пиперазина дигидрохлорид

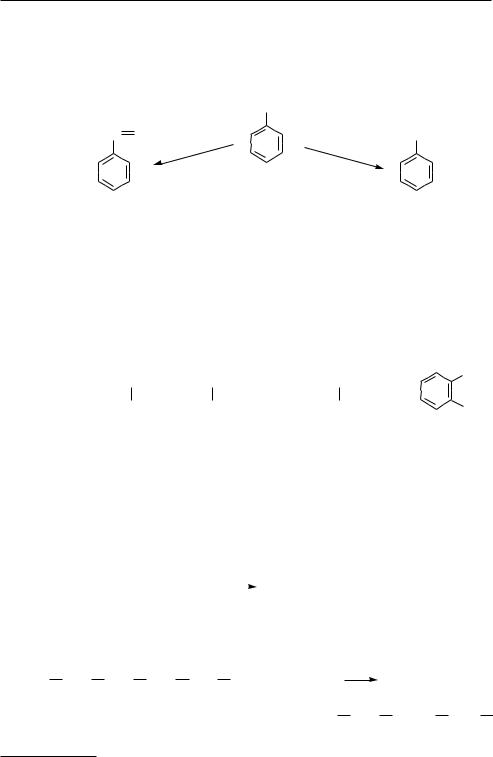

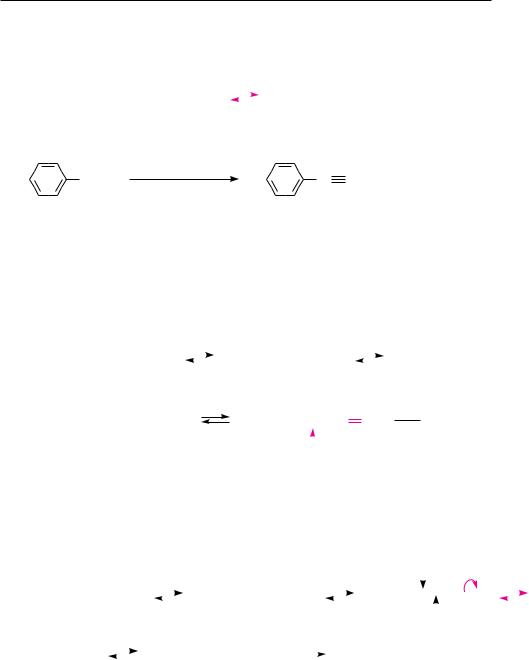

о-Фенилендиамин вступает в реакции конденсации с α-диальдегидами, дикетонами, альдегидо- и кетокислотами, а также карбоновыми кислотами, образуя гетероциклические продукты. Так, при конденсации о-фенилендиамина с глиоксалем образуется хиноксалин:

N H2 |

|

O |

Í |

N |

|

+ |

C |

|

+ 2H2O |

|

O C |

|

||

N H2 |

|

Í |

N |

|

î-фенилендиамин |

|

глиоксаль |

хиноксалин |

|

В процессе конденсации с карбоновыми кислотами образуются производные бензимидазола:

N H2 |

O |

|

4 |

N |

|

|

||||

+ |

C ÑÍ3 |

6 |

3 |

Ñ ÑÍ |

+ 2H O |

|||||

|

2 |

|||||||||

|

|

|

|

|

5 |

7 |

1 |

3 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

N H |

ÍO |

|

|

N |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

H |

|

|

||

î-фенилендиамин |

|

|

|

2-метилбензимидазол |

|

|||||

20.5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ АМИНОВ

20.5.1. химические меТоды

Первичные алифатические и ароматические амины можно обнаружить с помощью изонитрильной реакции (см. с. 301) по характерному неприятному запаху образующихся изонитрилов:

R |

|

NH2 + CHCl3 + 3NaOH |

+ |

|

C– + 3NaCl + 3H2O |

|||

|

|

R |

|

N |

|

|||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

изонитрил |

|||||

Для обнаружения первичных ароматических аминов используют реакцию диазотирования (см. с. 318) с последующей конденсацией образовавшейся соли диазония с β-нафтолом (см. реакцию азосочетания, с. 324). Образуется азокраситель оранжево-красного цвета:

NH |

|

NaNO2 + HCl (èçá.) |

+ |

|

NCl– |

2 |

|

N |

|

||

–NaCl; –H2Î |

|

||||

|

|||||

|

|

|

|

бензолдиазония хлорид

Глава 20

314

|

|

N N |

+ |

OH |

ONa |

N |

NCl– + |

2NaÎÍ |

|

|

–NaCl; |

|

β-нафтол |

–H2O |

|

азокраситель; |

|

|

|

натрия 1-(бензолазо)-2-нафтолят |

Первичные, вторичные и третичные амины алифатического и ароматического рядов можно отличить друг от друга реакцией с азотистой кислотой (см. с. 300

и 306).

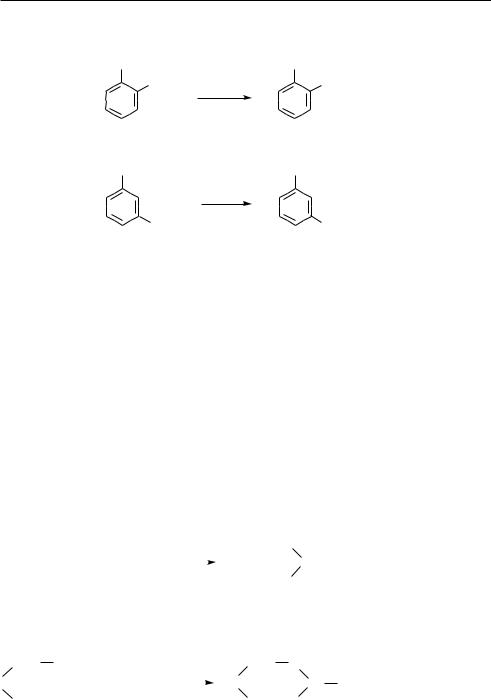

Идентификацию первичных и вторичных аминов часто осуществляют через образование N-ацильных производных. Причем для характеристики алифатических аминов обычно получают N-бензоильные производные, для ароматических — N-ацетильные. Бензоильные производные легко образуются при обработке аминов бензоилхлоридом, а ацетильные — действием уксусного ангидрида:

|

|

O |

|

|

O |

|

C2H5 NH2 |

+ |

|

|

|

|

|

Ñ |

|

C2H5 NH |

Ñ |

+ HCl |

||

|

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

бензоилхлорид |

этиламид бензойной кислоты |

|

||

|

|

|

O |

|

O |

|

|

|

CH3 |

C |

|

O |

|

|

|

|

|

|||

NH2 |

+ |

CH3 |

O |

NH |

Ñ CH3 |

+ CH3 C |

|

|

C |

ацетанилид |

OH |

||

|

|

|

O |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

N-Ацильные производные аминов представляют собой кристаллические вещества с четкими температурами плавления.

20.5.2.Физические меТоды

ВИК-спектрах аминов наблюдаются полосы поглощения, обусловленные валентными колебаниями связи C–N. В алифатических аминах vC—N проявляются

вобласти 1230—1030 см–1, в ароматических — 1300—1250 см–1. ИК-Спектры пер-

вичных и вторичных аминов имеют полосы поглощения в области 3550—3320 см–1, отвечающие валентным колебаниям связи N—H. У первичных аминов в этой области имеются две полосы поглощения, а у вторичных — одна. Образование

межмолекулярных водородных связей приводит к смещению полос поглощения связи N—H в область 3330—3000 см–1.

Метод УФ-спектроскопии применяется в основном для идентификации ариламинов. Алифатические амины поглощают УФ-излучение в дальней ультрафиолетовой области, которая малодоступна для измерения. Наличие в молекуле ариламина аминогруппы, связанной с бензольным ядром, приводит к значительному смещению полосы бензольного поглощения в длинноволновую область и увеличению ее интенсивности.

Так, в УФ-спектре анилина бензольная полоса проявляется при λmax = 280 нм

(ε = 1430).

316 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Глава 20 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

CH2 |

|

|

CH2 |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

CH |

|

COOH |

|

|

|

CH2 |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

CH2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–CO2 |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

NH2 |

|

NH2 |

NH2 |

кадаверин |

|

|

|

NH2 |

||||||||||||||||

лизин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Кадаверин, как и путресцин, образуется при гнилостном разложении трупов

и принадлежит к группе птомаинов. |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

Бензогексоний ([1,6-бис-(N-триме- |

|

H3C |

+ |

CH3 |

|

тиламмоний)-гексана дибензолсуль- |

|

+ |

CH3 |

— |

фонат], или N,N'-гексаметил-1,6- |

|||

|

H3C N |

(CH2)6 N |

2C6H5SO3 |

гексаметилендиаммония дибензол- |

||

|

H3C |

|

CH3 |

|

сульфонат). Белое кристаллическое |

|

|

|

|

|

|

|

вещество (т. пл. 196—202 °С), легко |

растворяется в воде. Применяется в медицине как ганглиоблокирующее и гипотензивное средство.

Глава 21

ДИАЗО- И АЗОСОЕДИНЕНИЯ

21.1 ДИАЗОСОЕДИНЕНИЯ

Диазосоединениями называют органические вещества, содержащие в своей структуре группировку из двух атомов азота, связанную с углеводородным радикалом и остатком минеральной кислоты.

Общая формула диазосоединений:

RN2X,

где R — углеводородный радикал;

X — остаток минеральной кислоты (Cl–, Br–, NO3–, HSO4–, OH–, CN–, SO3H–, SH– и др.).

В зависимости от природы углеводородного радикала различают алифатические и ароматические диазосоединения. В этой главе рассмотрены ароматические диазосоединения, имеющие большое практическое значение в синтезе красителей, лекарственных препаратов, в фармацевтическом анализе и др.

Общая формула ароматических диазосоединений:

Ar—N2X.

В зависимости от природы кислотного остатка (аниона) связь между Ar—N2 и X может быть ионной или ковалентной. Если X — остаток сильной минеральной

кислоты (Cl–, Br–, HSO–, NO– и др.), то диазосоединения имеют ионное строение |

|

4 |

3 |

|

+ |

и их называют соли диазония Ar—N—NX–. Если же X — остаток слабой мине- |

|

ральной кислоты (CN–, HSO–, ОН–, SH– и др.), диазосоединения имеют ковалент- |

|

ное строение Ar—N—N—X. |

3 |

|

|

Диазосоединения общей формулы Ar—N—N—O–M+, где M — металл, по- |

|

лучили название «диазотаты». В растворе указанные формы диазосоединений,

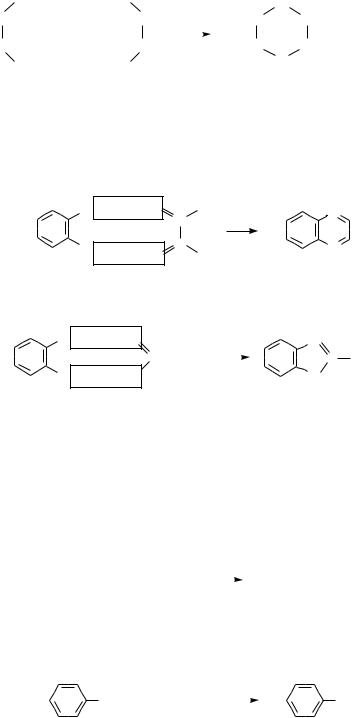

взависимости от pH среды, могут превращаться друг в друга. В кислой среде диазосоединения существуют в форме солей диазония, в среде, близкой к нейтральной, имеют ковалентное строение, а в щелочной среде находятся в форме диазотатов. Так, при действии на соль диазония водного раствора натрия гидроксида

внейтральной среде образуется диазосоединение ковалентного строения (диазогидроксид), которое в щелочной среде превращается в диазотат. И наоборот, под действием хлороводородной кислоты диазотат в нейтральной среде переходит

вдиазогидроксид, а в кислой среде образует соль диазония:

кислая среда |

|

|

|

нейтральная среда |

|

|

|

|

щелочная среда |

|||||||||||||||||

|

+ |

|

NCl– |

|

NaÎÍ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NaÎÍ |

|

|

|

|

|

|

|

|

– |

||

Ar |

|

|

N |

|

|

|

|

Ar |

|

N |

|

N |

|

OH |

|

|

|

Ar |

|

|

N |

|

N |

|

O Na+ |

|

|

|

|

|

HCl |

|

|

|

|

|

HCl |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

соль диазония |

|

арилдиазогидроксид |

|

|

|

натрия арилдиазотат |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

Глава 21

318

21.1.1. номенкЛаТура. изомериЯ

Согласно номенклатурным |

правилам |

||||||||||||||||||||||||||

IUPAC, названия ароматических диазосо- |

|||||||||||||||||||||||||||

единений образуют путем добавления к на- |

|||||||||||||||||||||||||||

званию |

исходного углеводорода |

суффикса |

|||||||||||||||||||||||||

-диазо-,аназваниясолейдиазония — добавле- |

|||||||||||||||||||||||||||

нием окончания -диазоний с последующим |

|||||||||||||||||||||||||||

указанием аниона: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

OH |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

бензолдиазогидроксид; |

|

|

||||||||||||||||||||||||

иоганн Петер грисс |

диазогидрат |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1829—1888) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Немецкий химик-органик. Основ- |

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

N |

|

CN |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

ные научные работы относятся к хи- |

4-хлорбензолдиазоцианид |

|

|||||||||||||||||||||||||

мии азотсодержащих органических |

|

||||||||||||||||||||||||||

соединений. Впервые получил (1857) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

диазосоединения и предложил термин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

|

|

NBr– |

|

|||||||

«диазо». Открыл реакцию диазотиро- |

CH3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

вания ароматических аминов азотис- |

4-метилбензолдиазония бромид |

|

|||||||||||||||||||||||||

той кислотой в среде минеральной |

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кислоты. Предложил (1864) способ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

восстановления диазосоединений. По- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

– |

|

||

лучил (1864) новый тип красителей — |

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

N |

|

|

ONa+ |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

азокрасители. Открыл красители, ис- |

|

|

нартия бензолдиазоòàò |

|

|||||||||||||||||||||||

пользуемые для крашения хлопка. |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

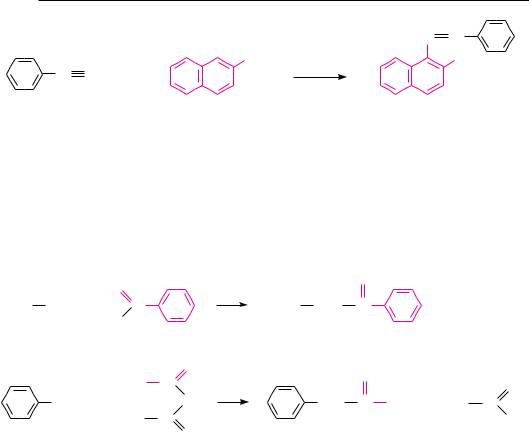

Ковалентнопостроенные диазосоединения могут существовать в виде двух геометрических изомеров — син-(цис-) и анти-(транс-), из которых более устойчивой является анти-форма (см. с. 87):

N |

N |

X |

N N |

||

Ar |

X |

Ar |

ñèí-диазосоединение |

àíòè-диазосоединение |

|

|

||

21.1.2. сПосоБы ПоЛучениЯ соЛеЙ арендиазониЯ

реакция диазотирования. Реакция, открытая в 1858 году немецким химиком Иоганном Петером Гриссом, основана на взаимодействии первичных ароматических аминов с азотистой кислотой в среде сильной минеральной кислоты, чаще хлороводородной или серной. Поскольку сама азотистая кислота очень неустойчива, обычно на практике ароматический амин обрабатывают раствором соли азотистой кислоты (NaNO2, KNO2) в присутствии сильной минеральной кислоты, причем на один моль амина используют не менее 2,5 моль минеральной кислоты. Один моль минеральной кислоты расходуется на получение азотистой кислоты, другой — на образование соли диазония, а избыток кислоты необхо-

C CH

C CH N + 4

N + 4

NH.

NH. N

N N

N

..

..