- •Экзаменационные вопросы по дисциплине «Биология» для студентов 1 курса лечебного и педиатрического факультетов Раздел «Общая биология»

- •3. Клетка – элементарная и генетическая, структурно-функциональная и биологическая единица живого. Клетка Эукариот, Прокариот, Архей. Основные положения современной клеточной теории.

- •4. Современные представления об организации эукариотической клетки. Сравнительный анализ клеточной организации животных и растений.

- •Значение работ г.Менделя. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Менделирующие признаки человека.

- •Основы классической генетики. Хромосомная теория т.Моргана. Сцепление генов. Кроссинговер. Метод соматической гибридизации клеток и его применение для картирования генов человека в хромосомах.

- •Взаимодействие аллельных генов. Характер взаимодействия аллелей в детерминации групп крови системы аво у человека.

- •Понятие о неаллельных генах. Их локализация в хромосомах. Эпистаз. Полимерия.

- •13. Основные этапы репликации днк эукариотических клеток.

- •14. Репарация генетического материала. Фотореактивация. Темновая репарация, её этапы. Мутации, связанные с нарушением репарации и их роль в патологии.

- •15. Кодирование и реализация биологической информации в клетке. Кодовая система днк и белка. Центральная догма молекулярной биологии.

- •16. Экспрессия генов в процессе биосинтеза белка. Этапы биосинтеза белка. Особенности транскрипции у эукариот.

- •1. Транскрипция днк.

- •17. Биосинтез белка. Этапы трансляции у эукариот. Сравнительный анализ биосинтеза белка у про- и эукариот.

- •19. Значение генной инженерии для медицины. Схема получения генно-инженерного инсулина. Принципы генной терапии.

- •20. Регуляция экспрессии генов у прокариот. Структурные и регуляторные гены. Особенности регуляции работы генов у эукариот.

- •22. Норма реакции генетически детерминированных признаков. Фенокопии. Адаптивный характер модификации. Роль наследственности и среды в развитии, обучении и воспитании человека.

- •28. Факторы дифференцировки: ооплазматическая сегрегация, эмбриональная индукция. Роль наследственности и среды в онтогенезе. Критические периоды развития. Тератогенные факторы.

- •29. Размножение – универсальное свойство живого, обеспечивающее непрерывность в ряду поколений. Эволюция и формы размножений.

- •30. Гаметогенез. Мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика.

- •32. Способы регенерации органов и тканей. Репаративная регенерация патологически изменённой печени. Способы стимуляции (хирургические, физические, биологические).

- •Классификация регенерации по масштабу процессов:

- •33. Проблема трансплантации органов и тканей. Виды трансплантации. Трансплантация жизненно важных органов. Тканевая несовместимость и пути её преодоления. Главный комплекс гистосовместимости.

- •35. Терапевтическое клонирование. Стволовые клетки.

- •37. Антропогенез. Качественные отличия человека от животных. Биосоциальная природа человека. Характеристика основных этапов антропогенеза: протантропов, архантропов, палеоантропов, неоантропов.

- •38. Понятие о расах и видовое единство человечества. Современная классификация и распространение человеческих рас. Роль факторов географической среды.

- •40. Учение о биосфере. Концепции биосферы. Границы, структура и функции. Типы круговорота веществ. Значение трудов в. И. Вернадского. Эволюция биосферы.

- •41. Человек и биосфера. Ноосфера – высший этап эволюции биосферы. Необходимые условия для становления и существования ноосферы. Медико-генетические аспекты ноосферы.

- •42. Определение науки экологии. Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Экосистема, биогеоценоз, антропобиоценоз.

- •43. Типы биотических взаимоотношений в сообществах. Экологические стратегии выживания. К-стратеги и r-стратеги.

- •46. Адаптация человека к условиям жизнедеятельности и к среде обитания. Адаптивные типы человека. Хронология адаптивных типов человека (Алексеева т.И.).

- •История становления эволюционных идей. Додарвинский период (к. Линней, ж.Б.Ламарк, ж.Кювье, э.Ж.Сент-Илер). Сущность представления ч. Дарвина о механизмах органической эволюции.

- •Становление эволюционной теории. Сущность представлений ч. Дарвина и а.Р. Уоллеса о механизмах органической эволюции. Сравнительный анализ ламаркизма и дарвинизма.

- •52. Микроэволюция. Пути и механизмы видообразования. Способы видообразования.

- •53. Понятие о биологическом виде. Критерии вида. Популяционная структура вида. Генетическая структура популяции. Правило Харди-Вайнберга.

- •54. Элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, дрейф генов, естественный отбор. Взаимодействие эволюционных факторов.

- •55. Естественный отбор. Формы естественного отбора. Специфическое действие естественного отбора в человеческих популяциях.

- •56. Закономерности макроэволюции. Пути биологической эволюции по Северцову. Типы, формы, правила эволюции групп. Темпы эволюции групп.

- •57. Общая схема филогенетического цикла. Принципы эволюции органов. Морфофункциональные преобразования органов.

- •Сводная схема филогенетического цикла (составил а.С.Раутиан)

- •58. Филогенез. Методы изучения эволюционного процесса. Филэмбриогенезы (анаболии, девиации, архаллаксисы)

- •2. Эмбриологические методы:

- •4. Биогеографические методы:

- •5. Методы систематики:

- •60. Сравнительный обзор сердечно-сосудистой системы позвоночных животных. Пороки развития сердца и магистральных сосудов у человека.

- •61. Филогенез хордовых (в виде схемы изобразите эволюцию позвоночных животных). Сравнительный обзор скелета и покровов тела.

- •62. Сравнительный обзор нервной системы позвоночных животных. Типы головного мозга позвоночных. Онтофилогенетически обусловленные пороки развития нервной системы человека.

- •63. Филогенез выделительной системы позвоночных животных. Сравнительная характеристика типов нефронов почек Хордовых.

- •67. Популяционный уровень взаимодействия паразитов и хозяев. Паразитоценоз. Жизненные циклы паразитов и хозяев на примере био- и гео-протистов и био- и геогельминтов.

- •68. Принцип взаимодействия паразита и хозяина на уровне особей. Влияние паразита на хозяина и ответная реакция хозяина. Пути морфологической адаптации паразитов.

- •69. Межвидовые биотические связи в биоценозах. Паразитизм как биологический феномен. Происхождение паразитизма. Распространение паразитических форм в животном мире.

- •70. Понятие об инвазии и инвазионной стадии. Реинвазия. Пути проникновения паразитов и способы передачи возбудителей.

- •71. Жизненные циклы паразитов. Чередование поколений и феномен смены хозяев. Промежуточные, основные, резервуарные, дополнительные хозяева. Пути расселения паразитов: биогельминты и геогельминты.

- •74. Тип Простейшие. Классификация, характерные черты организации. Циклы развития. Типы ассимиляции и способы питания простейших. Формы бесполого и полового размножения.

- •75. Балантидий. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •76. Дизентерийная амёба. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •77. Малярийный плазмодий. Систематическое положение, виды плазмодиев, цикл развития в организме комара и человека. Пути заражения, методы лабораторной диагностики, профилактика.

- •79. Систематика, морфология и биология возбудителей лейшманиозов. Обоснование методов лабораторной диагностики и мер профилактики.

- •80. Трихомонады, трипаносомы, лямблии. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики.

- •81. Методы гельминтоовоскопии. Принципы дегельминтизации и девастации. Организация борьбы с био- и геогельминтами.

- •82. Тип Круглые черви. Характерные черты организации. Понятие о био- и геогельминтах. Очаг геогельминта. Условия возникновения истинного очага. Ложные очаги.

- •83. Анкилостомиды. Систематическое положение, морфология, циклы развития, обоснование лабораторной диагностики. Пути заражения анкилостомидозами. Профилактика. Распространение очагов анкилостомидозов.

- •84. Ришта. Систематическое положение, цикл развития, диагностика, профилактика. Работы л. М. Исаева по ликвидации дракункулеза в Средней Азии.

- •85. Аскарида. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики; профилактика. Очаги аскаридозов.

- •86. Власоглав. Систематическое положение, морфология. Особенности цикла развития по сравнению с аскаридой. Обоснование методов диагностики, профилактика.

- •87. Острица. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов диагностики, профилактика. Обоснование безмедикаментозного лечения энтеробиоза.

- •88. Угрица кишечная. Систематическое положение, морфология, цикл развития (прямой, непрямой, внутрикишечный), инвазионная стадия. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •89. Трихинелла. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Пути заражения; обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика. Очаги трихинеллёза (синантропные, природноочаговые).

- •90. Лёгочный сосальщик. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения, инвазионная стадия для окончательного хозяина. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •Шистосомы. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •Печёночный сосальщик. Систематическое положение, циклы развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика. Понятие о транзитных яйцах.

- •Ланцетовидный сосальщик. Систематическое положение, циклы развития, пути заражения, инвазионная стадия для окончательного хозяина. Обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики.

- •Бычий цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Пути заражения, методы лабораторной диагностики и профилактика тениаринхоза.

- •Лентец широкий. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения дифиллоботриозом. Обоснование методов лабораторной диагностики дифиллоботриоза, профилактика.

- •Карликовый цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения, диагностика, профилактика.

- •100. Тип Членистоногие. Систематика. Характерные черты организации. Медицинское значение. Медицинское значение класса ракообразных.

- •102. Класс насекомые. Систематика. Характерные черты организации. Идиоадаптации насекомых. Медицинское значение.

- •Вши, блохи. Систематическое положение, морфология, развитие, эпидемиологическое значение, меры борьбы.

- •Комары и москиты. Систематическое положение, морфология, развитие, медицинское значение, меры борьбы.

Бычий цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Пути заражения, методы лабораторной диагностики и профилактика тениаринхоза.

Домен: Eukariota

Царство: Animalia

Тип: Plathelmintes

Класс : Cestoda

Taeniarhynchus saginatus ( бычий цепень(невооруженный) ) (тениархоз) ( биогельминт)

Морфология: членики цепня бычьего более толстые, их оболочка более грубая и менее прозрачная, чем у цепня вооруженного (свиного). Стробила цепня бычьего светло-серого цвета, в длину достигает 4- 12 м, но встречаются и более крупные особи. Сколекс квадратно-овальной формы диаметром 1,5-2 мм, с четырьмя хорошо развитыми присосками и пигментированным рудиментарным хоботком без крючьев. Женская половая система представлена двудольчатым яичником , который расположен в задней половине проглоттиды. Доля, находящаяся на стороне, соответствующей половому бугорку, под семявыносящим протоком, несколько меньше другой доли. Позади яичника параллельно заднему краю проглоттиды расположен трубчатый желточник. По мере созревания членика начинает формироваться матка, которая закладывается в виде продольного стволика, отходящего от места слияния яйцевода и общего протока желточников. В конечной части стробилы членики несколько суживаются и удлиняются. Они почти полностью заполнены хорошо развитой замкнутой маткой, от центральной части которой в обе стороны отходят по 17-35 боковых ветвей. Матка заполнена яйцами. Яйца цепня бычьего имеют то же строение, что и яйца цепня свиного. Их размеры 28-44 х 28-38 мкм. Когда стробила гельминта достигает 5-7 м в длину, конечные членики отрываются и вместе с фекалиями или самостоятельно активно выходят наружу.

Цикл развития: Онкосферы, выделяющиеся в большом количестве с фекалиями бычьего цепня, длительно сохраняются во внешней среде. Заражение животных происходит обычно на пастбищах. Животные заражаются, заглатывая членики или онкосферы с травой, сеном, водой или подлизывая мочу, находящуюся вблизи фекалий. В организм дефинитивного хозяина - человека - цистицерки цепня бычьего попадают при употреблении в пищу недостаточно проваренного финнозного мяса животных - промежуточных хозяев этого гельминта. В кишечнике человека сколекс цистицерка выворачивается наподобие пальца перчатки, прикрепляется присосками к слизистой оболочке кишки (обычно двенадцатиперстной) и начинает расти. За сутки стробила паразита удлиняется на 7-10 см. От момента заражения до созревания зрелых члеников проходит около 3 мес. Длительность жизни паразита иногда достигает 20 лет.

Пути заражения: пероральный

Инвазионная стадия: циститерк

Патогенная стадия: половозрелая особь лентовидной формы

Лабораторная диагностика: микроскопия мазка фекалий

Профилактика: Мероприятия по профилактике и борьбе с тениаринхозом должны быть направлены на обезвреживание источника инвазии, охрану внешней среды от фекального загрязнения и блокирование путей передачи. Комплекс мер профилактики проводят медицинская и ветеринарная службы при участии административных и хозяйственных структур.

Лентец широкий. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения дифиллоботриозом. Обоснование методов лабораторной диагностики дифиллоботриоза, профилактика.

Домен: Eukariota

Царство: Animalia

Тип: Plathelmintes

Класс : Cestoda

Diphyllobothrium latum ( диффилоботриоз ) (лентец широкий) ( биогельминт)

Морфология: Его длина может достигать 2-10 м, в редких случаях - 15-20 м. Сколекс продолговатой овальной формы (3-5 мм), сплющен с боков, имеет две щелевидные присоски, расположенные на спинной и брюшной узких сторонах головки. Шейка узкая, короткая, длиной до 10 мм. Стробила насчитывает до 4000 проглоттид; они короткие, но широкие, белые с легким серым оттенком. Первые молодые проглоттиды очень короткие, их ширина значительно превышает длину. По мере созревания проглоттиды постепенно удлиняются и в задней части стробилы имеют почти квадратную форму. В каждом гермафродитном членике (начиная с 60-70-го) имеется множество шарообразных семенников, разбросанных в паренхиме. Семявыносящие канальцы собираются в семяпровод, который переходит в семяизвергающий канал, заканчивающийся копулятивным органом - циррусом, окруженным мышечной сумкой - бурсой. Женская часть полового аппарата состоит из парного яичника, лежащего вблизи заднего края членика по бокам от тельца Мелиса, парных фолликулярных желточных желез, расположенных в боковых частях членика. Яйцеклетки, желточные клетки и секрет железы Мелиса поступают в оотип. В него открывается также семяприемник – внутренняя расширенная часть влагалища. В оотипе происходит оплодотворение яйцеклеток и начинается формирование яиц, которые затем попадают в матку. Сильно извитая и заполненная яйцами матка образует характерную розетковидную фигуру. Женская и мужская половые системы открываются в половую клоаку, позади которой находится самостоятельное отверстие матки. Матка содержит большое количество яиц, которые выделяются в просвет кишечника. При паразитировании в кишечнике одной особи лентеца во внешнюю среду в течение суток с калом выделяется более 2 млн яиц. Яйца широкоовальные, размером 68-75 X 45-50 мкм, серовато-желтого цвета, с гладкой двухконтурной оболочкой, на одном полюсе яйца находится крышечка, а на противоположном - небольшой бугорок, несколько сдвинутый с продольной оси. Яйцо заполнено большим количеством крупнозернистых желточных клеток.

Цикл развития: основные хозяева – человек и плотоядные млекопитающие ( кошки, собаки, песцы), первый промежуточный хозяин – рачки (циклопы, дафнии) , второй промежуточный хозяин – рыбы, резервуарный хозяин – хищные рыбы. Из организма окончательного хозяина с фекалиями выделяются яйца паразита. Для дальнейшего развития они попадают в воду, гдн через 3-5 недель выходит личинка- корацидий, покрытая ресничками и снабженная шестью крючьями. Корацидий проглатывается первым промежуточным хозяином. В кишечнике рачка корацидий превращается в личинку- процеркоид, который имеет удлиненную форму и снабжен 6-ю крючьями на заднем конце тела. При проглатывании рачка рыбой в ее мышщ\цах и половых органах процеркоид превращается в плероцеркоид. Хищные рыбы могут быть резервуарными хозяинами, так как при проглатывании ими пораженных рыб плероцеркоиды переходят в их мышцы и половую систему. Заражение основных хозяев происходит при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной рыбы или мало просоленной икры, содержащей плероцеркоиды лентеца. Время от заражения человека до появления яиц лентеца в фекалиях основного хозяина – 3-5 недель. Локализация ленточной формы паразита у человека- тонкий кишечник.

Пути заражения: пероральный; способы заражения: фекально-оральный, алиментарный.

Инвазионная стадия: плероцеркоид

Патогенная стадия: половозрелая особь

Лабораторная диагностика: микроскопия мазка фекалий, обнаружение яиц в фекалиях больного

Профилактика: охрана водоемов от заражения фекалиями, правильное приготовление рыбы, выявление и лечение больных

Эхинококк и альвеококк. Систематическое положение, морфология, циклы развития, пути заражения, диагностика, профилактика. Отличия личиночных стадий развития. Распространения очагов эхинококкоза и альвеококкоза.

Домен: Eukariota

Царство: Animalia

Тип: Plathelmintes

Класс : Cestoda

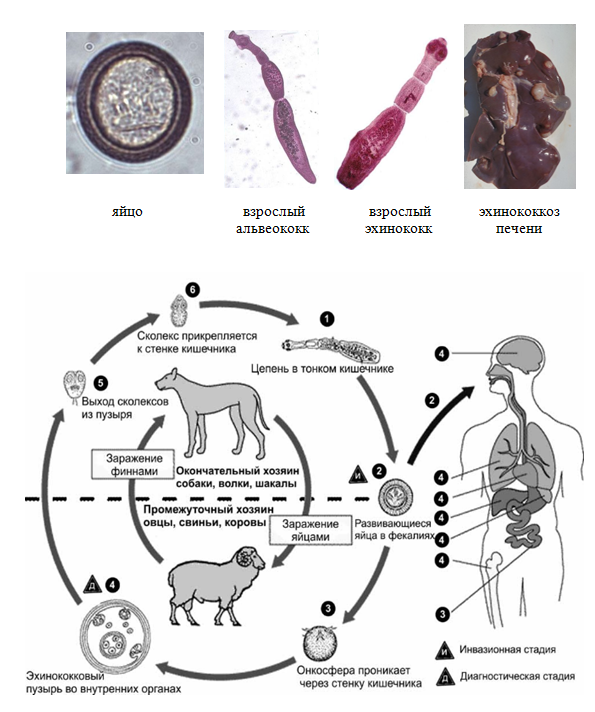

Echinococcus granulosus ( эхинококкоз ) (эхинококк) ( биогельминт)

Морфология: половозрелая форма имеет длину 3-5 мм. Сколекс снабжен присосками и хоботком с двумя рядами крючьев. Шейка короткая. Стробила состоит из 3-4 проглотидд. Предпоследняя проглотидда гермафродитная, последняя зрелая. Матка разветвленная закрытая , содержит до 5000 яиц.

Цикл развития: основные хозяева-плотоядные животные (собака, волк, шакал), промпжуточные – человек , травоядные и всеядные животные. Заражение окончательных хозяев происходит при поедании ими органов пораженных животных. Из сколексов финны в кишечнике основного хозяина развивается большое количество половозрелых форм. Из организма окончательного хозяина с фекалтями во внешнюю среду попадают яйца эхиноккока. Зрелые проглотидды цепня способны выползать из анального отверстия окончательного хозяина и, передвигаясь по шерсти животного, РАССЕИВАТЬ ЯЙЦА. Яйца или проглотидды , попадав на траву, вместе с ней заглатываются промежуточным хозяином. В кишечнике из яиц выходит онкосферы, попадают в ток крови и заносятся в различные органы( печень, легкие) , где развиваются финна- эхиноккоковый пузырь. Полость пузыря заполнена жидкостью, содержащей продукты обмена паразита. Человек для эхиноккока является биологическим тупиком, так как финны погибают вместе с человекоми не передаются основному хозяину.

Инвазионная стадия : яйцо с онкосферой

Патогенная стадия: эхиноккоковый пузырь с личинками

Пути заражения: пероральный; способы заражения: фекально-оральный, алиментарный.

Лабораторная диагностика: основана на рентгенологическом и имуннологическом обследовании (обнаружение специфических антител в сыворотке крови)

Профилактика: личная- соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук после общения с собаками, овцами и другими животными, на шерсти которых могут быть яйца эхинококка. Общественная- дегельминтизация служебных собак, недопущение скармливания собакам пораженных эхиноккоком органов животных, уничтожение бродячих собак, санитарно-просветительская работа.

Домен: Eukariota

Царство: Animalia

Тип: Plathelmintes

Класс : Cestoda

Alveococcus multilocularus ( альвеококкоз ) (эхинококк) ( биогельминт)

Морфология: половозрелые формы эхиноккока и альвеоккока сходны. Отличают их по строению матки в зрелых проглотиддах: у альвеококка матка шарообразная, а у эхиноккока – с боковыми выростами. Финна альвеоккока заполнена студенистой массой и представляет собой плотный узел из мелких пузырьков. Дочерние пузырьки почкуются только наружу ( у эхиноккока внутрь).

Цикл развития: окончательные хозяева – плотоядные животные (лисицы, собаки, кошки, песцы) . Промежуточные хозяева – мышевидные грызуны , иногда- человек. Заражение окончательных хозяевоа происходит при поедании мышевидных грузынов. Человек может заразиться альвеоккоком через грязные руки после контакта со шкурами лисиц и волков , от собак, при употреблении в пищу загрязненных овощей , лесных ягод или воды.

Инвазионная стадия: яйцо с онкосферой

Патогенная стадия: финна

Пути заражения: пероральный; способы заражения : фекально-оральный, алиментарный.

Лабораторная диагностика: основана на рентгенологическом и имуннологическом обследовании (обнаружение специфических антител в сыворотке крови)

Профилактика: личная- соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук после общения с собаками, овцами и другими животными, на шерсти которых могут быть яйца эхинококка. Общественная- дегельминтизация служебных собак, недопущение скармливания собакам пораженных эхиноккоком органов животных, уничтожение бродячих собак, санитарно-просветительская работа.

Отличия личиночных стадий:

Распространение очагов эхиноккокоза и альвеоккокоза: