- •Экзаменационные вопросы по дисциплине «Биология» для студентов 1 курса лечебного и педиатрического факультетов Раздел «Общая биология»

- •3. Клетка – элементарная и генетическая, структурно-функциональная и биологическая единица живого. Клетка Эукариот, Прокариот, Архей. Основные положения современной клеточной теории.

- •4. Современные представления об организации эукариотической клетки. Сравнительный анализ клеточной организации животных и растений.

- •Значение работ г.Менделя. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Менделирующие признаки человека.

- •Основы классической генетики. Хромосомная теория т.Моргана. Сцепление генов. Кроссинговер. Метод соматической гибридизации клеток и его применение для картирования генов человека в хромосомах.

- •Взаимодействие аллельных генов. Характер взаимодействия аллелей в детерминации групп крови системы аво у человека.

- •Понятие о неаллельных генах. Их локализация в хромосомах. Эпистаз. Полимерия.

- •13. Основные этапы репликации днк эукариотических клеток.

- •14. Репарация генетического материала. Фотореактивация. Темновая репарация, её этапы. Мутации, связанные с нарушением репарации и их роль в патологии.

- •15. Кодирование и реализация биологической информации в клетке. Кодовая система днк и белка. Центральная догма молекулярной биологии.

- •16. Экспрессия генов в процессе биосинтеза белка. Этапы биосинтеза белка. Особенности транскрипции у эукариот.

- •1. Транскрипция днк.

- •17. Биосинтез белка. Этапы трансляции у эукариот. Сравнительный анализ биосинтеза белка у про- и эукариот.

- •19. Значение генной инженерии для медицины. Схема получения генно-инженерного инсулина. Принципы генной терапии.

- •20. Регуляция экспрессии генов у прокариот. Структурные и регуляторные гены. Особенности регуляции работы генов у эукариот.

- •22. Норма реакции генетически детерминированных признаков. Фенокопии. Адаптивный характер модификации. Роль наследственности и среды в развитии, обучении и воспитании человека.

- •28. Факторы дифференцировки: ооплазматическая сегрегация, эмбриональная индукция. Роль наследственности и среды в онтогенезе. Критические периоды развития. Тератогенные факторы.

- •29. Размножение – универсальное свойство живого, обеспечивающее непрерывность в ряду поколений. Эволюция и формы размножений.

- •30. Гаметогенез. Мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика.

- •32. Способы регенерации органов и тканей. Репаративная регенерация патологически изменённой печени. Способы стимуляции (хирургические, физические, биологические).

- •Классификация регенерации по масштабу процессов:

- •33. Проблема трансплантации органов и тканей. Виды трансплантации. Трансплантация жизненно важных органов. Тканевая несовместимость и пути её преодоления. Главный комплекс гистосовместимости.

- •35. Терапевтическое клонирование. Стволовые клетки.

- •37. Антропогенез. Качественные отличия человека от животных. Биосоциальная природа человека. Характеристика основных этапов антропогенеза: протантропов, архантропов, палеоантропов, неоантропов.

- •38. Понятие о расах и видовое единство человечества. Современная классификация и распространение человеческих рас. Роль факторов географической среды.

- •40. Учение о биосфере. Концепции биосферы. Границы, структура и функции. Типы круговорота веществ. Значение трудов в. И. Вернадского. Эволюция биосферы.

- •41. Человек и биосфера. Ноосфера – высший этап эволюции биосферы. Необходимые условия для становления и существования ноосферы. Медико-генетические аспекты ноосферы.

- •42. Определение науки экологии. Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Экосистема, биогеоценоз, антропобиоценоз.

- •43. Типы биотических взаимоотношений в сообществах. Экологические стратегии выживания. К-стратеги и r-стратеги.

- •46. Адаптация человека к условиям жизнедеятельности и к среде обитания. Адаптивные типы человека. Хронология адаптивных типов человека (Алексеева т.И.).

- •История становления эволюционных идей. Додарвинский период (к. Линней, ж.Б.Ламарк, ж.Кювье, э.Ж.Сент-Илер). Сущность представления ч. Дарвина о механизмах органической эволюции.

- •Становление эволюционной теории. Сущность представлений ч. Дарвина и а.Р. Уоллеса о механизмах органической эволюции. Сравнительный анализ ламаркизма и дарвинизма.

- •52. Микроэволюция. Пути и механизмы видообразования. Способы видообразования.

- •53. Понятие о биологическом виде. Критерии вида. Популяционная структура вида. Генетическая структура популяции. Правило Харди-Вайнберга.

- •54. Элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, дрейф генов, естественный отбор. Взаимодействие эволюционных факторов.

- •55. Естественный отбор. Формы естественного отбора. Специфическое действие естественного отбора в человеческих популяциях.

- •56. Закономерности макроэволюции. Пути биологической эволюции по Северцову. Типы, формы, правила эволюции групп. Темпы эволюции групп.

- •57. Общая схема филогенетического цикла. Принципы эволюции органов. Морфофункциональные преобразования органов.

- •Сводная схема филогенетического цикла (составил а.С.Раутиан)

- •58. Филогенез. Методы изучения эволюционного процесса. Филэмбриогенезы (анаболии, девиации, архаллаксисы)

- •2. Эмбриологические методы:

- •4. Биогеографические методы:

- •5. Методы систематики:

- •60. Сравнительный обзор сердечно-сосудистой системы позвоночных животных. Пороки развития сердца и магистральных сосудов у человека.

- •61. Филогенез хордовых (в виде схемы изобразите эволюцию позвоночных животных). Сравнительный обзор скелета и покровов тела.

- •62. Сравнительный обзор нервной системы позвоночных животных. Типы головного мозга позвоночных. Онтофилогенетически обусловленные пороки развития нервной системы человека.

- •63. Филогенез выделительной системы позвоночных животных. Сравнительная характеристика типов нефронов почек Хордовых.

- •67. Популяционный уровень взаимодействия паразитов и хозяев. Паразитоценоз. Жизненные циклы паразитов и хозяев на примере био- и гео-протистов и био- и геогельминтов.

- •68. Принцип взаимодействия паразита и хозяина на уровне особей. Влияние паразита на хозяина и ответная реакция хозяина. Пути морфологической адаптации паразитов.

- •69. Межвидовые биотические связи в биоценозах. Паразитизм как биологический феномен. Происхождение паразитизма. Распространение паразитических форм в животном мире.

- •70. Понятие об инвазии и инвазионной стадии. Реинвазия. Пути проникновения паразитов и способы передачи возбудителей.

- •71. Жизненные циклы паразитов. Чередование поколений и феномен смены хозяев. Промежуточные, основные, резервуарные, дополнительные хозяева. Пути расселения паразитов: биогельминты и геогельминты.

- •74. Тип Простейшие. Классификация, характерные черты организации. Циклы развития. Типы ассимиляции и способы питания простейших. Формы бесполого и полового размножения.

- •75. Балантидий. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •76. Дизентерийная амёба. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •77. Малярийный плазмодий. Систематическое положение, виды плазмодиев, цикл развития в организме комара и человека. Пути заражения, методы лабораторной диагностики, профилактика.

- •79. Систематика, морфология и биология возбудителей лейшманиозов. Обоснование методов лабораторной диагностики и мер профилактики.

- •80. Трихомонады, трипаносомы, лямблии. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики.

- •81. Методы гельминтоовоскопии. Принципы дегельминтизации и девастации. Организация борьбы с био- и геогельминтами.

- •82. Тип Круглые черви. Характерные черты организации. Понятие о био- и геогельминтах. Очаг геогельминта. Условия возникновения истинного очага. Ложные очаги.

- •83. Анкилостомиды. Систематическое положение, морфология, циклы развития, обоснование лабораторной диагностики. Пути заражения анкилостомидозами. Профилактика. Распространение очагов анкилостомидозов.

- •84. Ришта. Систематическое положение, цикл развития, диагностика, профилактика. Работы л. М. Исаева по ликвидации дракункулеза в Средней Азии.

- •85. Аскарида. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики; профилактика. Очаги аскаридозов.

- •86. Власоглав. Систематическое положение, морфология. Особенности цикла развития по сравнению с аскаридой. Обоснование методов диагностики, профилактика.

- •87. Острица. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов диагностики, профилактика. Обоснование безмедикаментозного лечения энтеробиоза.

- •88. Угрица кишечная. Систематическое положение, морфология, цикл развития (прямой, непрямой, внутрикишечный), инвазионная стадия. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •89. Трихинелла. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Пути заражения; обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика. Очаги трихинеллёза (синантропные, природноочаговые).

- •90. Лёгочный сосальщик. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения, инвазионная стадия для окончательного хозяина. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •Шистосомы. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •Печёночный сосальщик. Систематическое положение, циклы развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика. Понятие о транзитных яйцах.

- •Ланцетовидный сосальщик. Систематическое положение, циклы развития, пути заражения, инвазионная стадия для окончательного хозяина. Обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики.

- •Бычий цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Пути заражения, методы лабораторной диагностики и профилактика тениаринхоза.

- •Лентец широкий. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения дифиллоботриозом. Обоснование методов лабораторной диагностики дифиллоботриоза, профилактика.

- •Карликовый цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения, диагностика, профилактика.

- •100. Тип Членистоногие. Систематика. Характерные черты организации. Медицинское значение. Медицинское значение класса ракообразных.

- •102. Класс насекомые. Систематика. Характерные черты организации. Идиоадаптации насекомых. Медицинское значение.

- •Вши, блохи. Систематическое положение, морфология, развитие, эпидемиологическое значение, меры борьбы.

- •Комары и москиты. Систематическое положение, морфология, развитие, медицинское значение, меры борьбы.

80. Трихомонады, трипаносомы, лямблии. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики.

Трихомонады:

Влагалищная трихомонада (Trichomonas vaginalis) — возбудитель мочеполового трихомониаза, антропоноза. Паразит распространен повсеместно.

Локализуется у женщин – во влагалище, цервикальном канале (шейке матки) и уретре, у мужчин — в уретре, мочевом пузыре и предстательной железе.

Влагалищная трихомонада существует только в вегетативной форме и цист не образует.

Домен: Eukatiota

Царство: Protista

Подцарство: Protozoa

Тип: Sarcomastigophora

Подтип: Mastigophora

Вид: Trichomonas vaginalis

Морфологическая характеристика. Вегетативная форма размером 14-30 мкм, грушевидная имеет аксостиль, 1 ядро, ундулирующую мембрану, длина которой достигает только половины длины клетки. Есть 3-4 свободных жгутика и один (пятый), который тянется вдоль ундулирующей мембраны. Цитостом отсутствует.

Жизненный цикл. Инвазионная форма. Вегетативная форма трихомонады попадает в организм человека в основном половым путем, изредка бытовым (через общее полотенце, мочалку и т.д.). Паразит во внешней среде неустойчив.

Патогенное действие. В слизистых оболочках пораженных органов возникает воспалительный процесс. Возможно скрытое течение заболевания со слабовыраженными симптомами (носительство).

Пути заражения человека. Инфекция передается от человека к человеку при половом контакте (контаминативное заражение), бытовой (через средства личной гигиены и гинекологические и урологические медицинские инструменты).

Диагностика. Урогенитальный соскоб, лабораторные исследования выделений: у женщин исследуют выделения влагалища, мочеиспускательного канала, у мужчин — выделения из мочеиспускательного канала и секрет простаты, спермы.

Профилактические мероприятия. Личная гигиена, санитарно-просветительская работа, выявление и лечение больных.

Кишечная трихомонада (Trichomonas hominis (intestinalis)) — возбудитель кишечного трихомониаза, антропоноза.

Локализация. Т. hominis локализуется в толстой и слепой кишках, иногда — в нижних отделах тонкого кишечника.

Паразит существует только в вегетативной форме (трофозоит), цист не образует.

Домен: Eukatiota

Царство: Protista

Подцарство: Protozoa

Тип: Sarcomastigophora

Подтип: Mastigophora

Вид: Trichomonas hominis

Морфологическая характеристика. Вегетативная форма размером 8-12 мкм, грушевидная, имеет аксостиль и цитостом, 1 ядро, 3-4 свободных жгутика и один (пятый), который тянется вдоль ундулирующей мембраны. Длина ундулирующей мембраны равна длине тела паразита.

Жизненный цикл. Инвазионная форма. Вегетативная форма попадает человеку через рот. Заражение происходит при проглатывании трихомонад с намытыми овощами и фруктами, некипяченной водой, то есть фекально-оральным способом.

Патогенное действие. Вопрос о её патогенности спорный. Считается, что трихомонада может вызывать воспалительный процесс в кишечнике, так как иногда обнаруживаются трихомонады с заглощёнными эритроцитами. Трихомониаз чаще сопутствует патологические процессы в кишечнике: колит, энтероколит, холецистит, диарея.

Пути заражения. Фекально-оральный, алиментарный.

Диагностика. Микроскопические исследования свежих мазков жидких фекалий, обнаружение в них вегетативных форм.

Профилактические мероприятия. Личная профилактика, улучшение санитарно-гигиенических условий, выявление и лечение больных, борьба с мухами, санитарно-просветительская работа среди населения.

Лямблия (Lamblia intestinalis) — возбудитель лямблиоза, антропоноза. Паразит распространён повсеместно.

Локализация. Двенадцатиперстная кишка и тонкий кишечник.

Домен: Eukatiota

Царство: Protista

Подцарство: Protozoa

Тип: Sarcomastigophora

Подтип: Mastigophora

Вид: Lamblia intestinalis

Морфологическая характеристика. Лямблии существуют в двух формах: вегетативной (трофозоит) и цистной.

Вегетативная форма (трофозоит) имеет грушевидную форму тела (12-14 5-10 мкм), имеет билатеральную симметрию. Передний конец тела широкий, закругленный, задний (хвостовой) — заостренный. На вентральной поверхности тела имеется присасывательный диск. Лямблия имеет 2 ядра и 4 пары жгутиков, которые являются органеллами движения. По средней линии тела лямблии проходят две опорные нити — аксостили, которые делят клетку на две симметричные половины. С помощью вентрального присасывательного диска лямблии прикрепляются к микроворсинкам тонкого кишечника. Питаются они только переваренной пищей хозяина путем пиноцитоза. Органоиды пищеварения и осморегуляции отсутствуют. Лямблии — анаэробы. Они лишены митохондрий и аппарата Гольджи.

Цисты овальные (размер 8–14 7–11 мкм, в среднем 12 8 мкм). В их цитоплазме содержится 2 или 4 ядра и свернутый жгутиковый аппарат.

Жизненный цикл. Вегетативные формы (трофозоиты) размножаются путем продольного деления. Во внешнюю среду с фекалиями хозяина попадают как трофозоиты, так и образующиеся в кишечнике цисты. Выживают во внешней среде только цисты, которые попадают в организм человека перорально (с зараженной водой или пищей).

Патогенное действие. Лямблии механически раздражают и блокируют слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника, вследствие чего пища не переваривается, а гниет — начинается усиленное размножение гнилостных бактерий и дрожжевых клеток. В просвете кишечника накапливаются продукты жизнедеятельности и распада простейших, что приводит к интоксикации организма. Нарушается работа кишечника, возникают патологические изменения в желудке, тонком и толстом кишечнике, желчном пузыре, желчевыводящих путях, поджелудочной железе, печени. В желудочно-кишечном тракте нарушается всасывание белков, жиров, углеводов и витаминов, что приводит к истощению организма.

Пути заражения. Пероральный, алиментарный и водный. Возможно распространение с помощью комнатных мух.

Диагностика. Микроскопические исследования дуоденального содержимого на выявление трофозоитов, исследования фекалий больного на наличие цист лямблий, проведение иммуноферментного анализа на антитела к лямблиям в крови.

Профилактические мероприятия. Выявление и лечение больных, кипячение воды, уничтожение мух, защита водоемов и почв от загрязнения фекалиями, соблюдение правил личной гигиены, санитарно-просветительская работа среди населения.

Трипаносомозы:

Трипаносома гамбийская и трипаносома родезийская (Trypanosoma brucei gambiense и Trypanosoma brucei rhodesiense) – возбудители африканского трипаносомоза или сонной болезни. (восточноафриканская «сонная болезнь», возбудитель — Trypanosoma brucei rhodesiense) и хронический гамбийский трипаносомоз (западноафриканская «сонная болезнь», возбудитель — Trypanosoma brucei gambiense). Возбудители морфологически и серологически идентичны.

Локализация. На ранних стадия болезни трипаносома живет в плазме крови, лимфе и лимфоузлах, где и размножается. Через 20-25 дней проникают в спинномозговую жидкость, головной мозг, серозные оболочки, сердце, печень, селезенку, почки и костный мозг.

Домен: Eukatiota

Царство: Protista

Подцарство: Protozoa

Тип: Sarcomastigophora

Подтип: Mastigophora

Виды: Trypanosoma brucei rhodesiense

Trypanosoma brucei gambiense

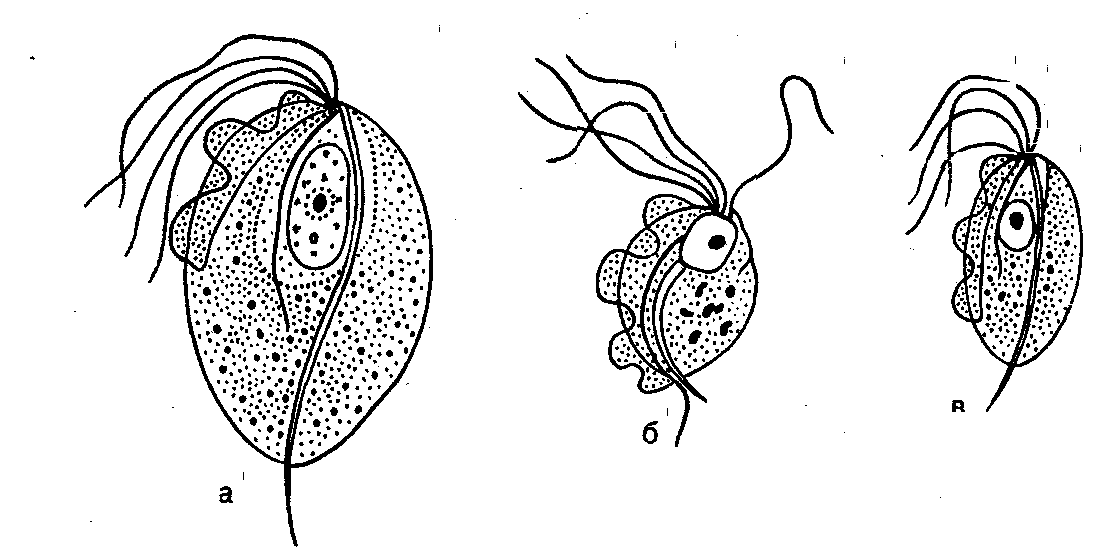

Морфологическая характеристика. В жизенном цикле трипаносом различают несколько морфологических стадий, которые различаются по положению кинетопласта и жгутика:

Трипомастиготная форма (трипаносомная стадия) циркулирует в крови человека и животных. Тело паразита удлиненное (длиной 15-30х1,5-3 мкм). Ядро находится в середине клетки, на заднем конце тела - кинетопласт, вблизи него начинается жгутик, который идет впереди по краю ундулирующей мембраны и заканчивается впереди тела свободным концом. (в крови, в плазме)

Метациклическая форма (инвазионная стадия), развивается в организме насекомого-переносчика. Она сходна с кровяной трипомастиготой, но у неё отсутствует свободная часть жгутика. (в насекомом, инвазионная форма)

Эпимастиготная форма (критидиальная стадия), существует в кишечнике насекомого-переносчика. Жгутик начинается в передней части тела близко от ядра, на заднем конце тела начинается свободный жгутик, ундулирующая мембрана слабо выражена. (в прямой кишке у клопа, в слюнной железе у мухи цеце)

Промастиготная форма (лептомонадная стадия) — имеется только у лейшманий.

Амастиготная форма (лейшманиальная стадия) в организме человека образует Т. cruzi, является основной внутриклеточной формой, способной к делению, поражает жизненно-важные органы. Клетки овальные или круглые небольших размеров, имеется ядро с кинетопластом, жгутик отсутствует. (в органах человека, T. cruzi)

Жизненный цикл. Передачу возбудителя осуществляют мухи р. Glossina (цеце). Природный резервуар составляют травоядные животные (антилопы, дикие животные, КРС). При кровососании трипомастиготы проникают в организм мух цеце, превращаются в эпимастиготы и размножаются в кишечнике и слюнных железах. Через несколько недель в организме насекомого скапливаются инвазионные метациклические трипомастиготы, которые попадают в организм человека при укусе мухи цеце (специфическая инокудяция). В организме человека паразит приобретает жгутик и превращается в трипомастигот, они с током крови разносятся по организму и паразитируют в отдельных органах.

Патогенное действие. Инкубационный период продолжается 2–3 недели. Через 2–3 дня на месте укуса мухи цеце образуется язва, но возможно и отсутствие внешних поражений. Клинические проявления на этом этапе отсутствуют, но паразиты бурно размножаются и поступают по лимфатической системе в кровоток. У некоторых пациентов можно наблюдать увеличение шейных и затылочных лимфатических узлов, где можно обнаружить скопления трипаносом. Циркуляция возбудителя в крови достигает своего пика через 2–3 недели и вызывает развитие характерных симптомов. Пациенты испытывают приступы лихорадки с постоянно учащенным пульсом, болезненной лимфаденопатией, кожной сыпью и головной болью. Возможны психические расстройства.

Поражения ЦНС. Поражения, вызванные гамбийской трипаносомой, развиваются медленно, поражение ЦНС наблюдают через несколько лет после начала заболевания. Родезийская трипаносома вызывает прогрессирующую болезнь с поражениями мозга, которые развиваются через 3–6 недель после начала заболевания. Развиваются сонливость, тремор конечностей, паралич, речь становится невнятной. Характерны кома, судороги, острая сердечная недостаточность и сильное истощение, которое приводит к смерти больного в течение 6–9 месяцев.

Пути заражения. Трансмиссивный, специфическая инокуляция.

Диагностика. Обнаружение трипомастигот в мазках крови или толстой капле, а также в пунктатах лимфоузлов, грудины и спинномозговой жидкости. Наиболее достоверный метод – заражение лабораторных животных. Серологические исследования на антитела.

Профилактические мероприятия. Выявление и лечение больных, выявление больных животных резервуаров, уничтожение мух цеце и мест их размножения (прибрежные заросли). Защита от укусов мух, использование инсектицидов и москитных сеток.

Американская трипаносома (Trypanosoma cruzi) – возбудитель американского трипаносомоза (болезни Чагаса). Распространено в Южной и Центральной Америке (Мексика, Панама, аргентина, Бразилия, Гватемала).

Локализация. На ранних стадиях развития трипаносома живет в плазме крови и лимфе, там она активно размножается, с ними распространяется по всему организму, поражая печень, селезенку, сердце, гладкую и поперечно-полосатую мускулатуру, костный мозг и ЦНС.

Домен: Eukatiota

Царство: Protista

Подцарство: Protozoa

Тип: Sarcomastigophora

Подтип: Mastigophora

Вид: Trypanosoma cruzi

Морфология. Существует в четырех формах:

Трипомастиготная

Метациклическая

Эпимастиготная

Амастиготная

Природные резервуары. Крысы, кошки, собаки, свиньи, опоссумы, муравьеды, лисы, основной резервуар в дикой природе — броненосцы.

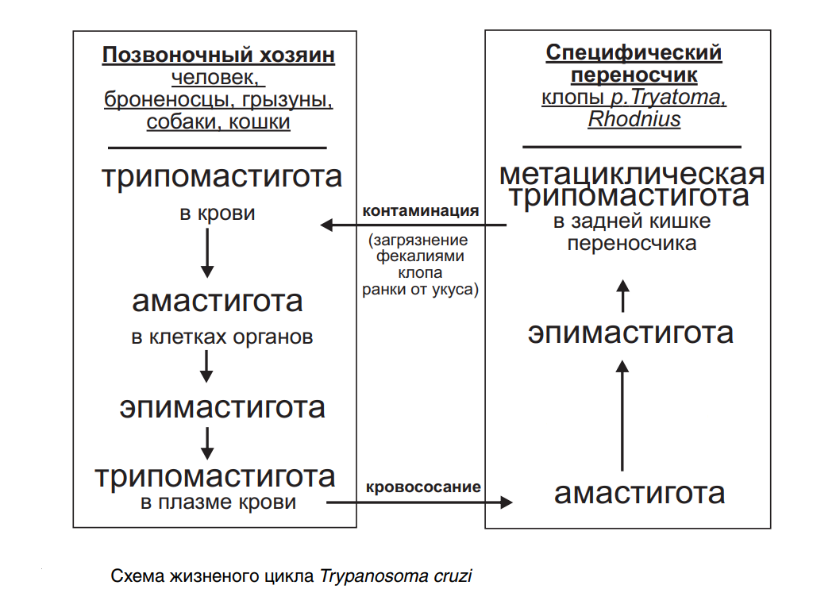

Жизненный цикл. Метациклические формы трипаносом находятся в задней кишке триатомового (поцелуйного) клопа (Triatoma infestans) специфического переносчика. Трипаносомы проникают в ранку от укуса клопа, если она загрязнена фекалиями (специфическая контаминация). Попав в макрофаги кожи и подкожно-жировой клетчатки человека, метациклические формы превращаются в трипомастигот, где разносятся по организму с током крови. Трипомастиготы, попадая в органы мишени, теряют жгутик и превращаются в амастигот, интенсивно делятся, паразитируя там. После разрушения клеток трипаносомы превращаются сначала в эпимастигот, а затем в трипомастигот, которые переходят в кровь.

В организм специфического переносчика трипаносомы проникают при кровососании. В организме триатомового клопа трипомастиготы сначала превращаются в амастигот, потом в эпимастигот, а в задней кишке в метациклические формы.

Патогенное действие. Возбудитель способен инфицировать и разрушать практически все типы ядросодержащих клеток. В месте проникновения возникает опухоль кожи, чаще на лице, с увеличением регионарных лимфатических узлов. Через 1–3 недели после укуса наблюдают отеки век и увеличение околоушных лимфатических узлов. Острые симптомы обычны у детей до 1 года, в старших возрастных группах регистрируют хронические формы. Инфекция у новорожденных часто приводит к менингоэнцефалиту. Характерны поражения миокарда и головного мозга. В отсутствие лечения смертность достигает 90 %. Хроническая форма характерна только для взрослых, обычно болевших в детстве. Проявляется хроническим разрушением внутренних органов. Наиболее частая форма — сердечно-сосудистая патология (аритмии, экстрасистолии), выявляемая у 10 % населения эндемичных сельских районов. Реже встречается патология желудочно-кишечного тракта, обычно мегаколон (расширение части или всей ободочной кишки с гипертрофией ее стенки) и мегаэзофагус (увеличение нижней части пищевода). Иногда могут преобладать проявления со стороны эндокринной (микседема) и нервной (параличи) систем.

Пути заражения. Трансмиссивный, специфическая инокуляция.

Диагностика. Обнаружение трипомастигот в мазках крови или толстой капле, а также в пунктатах лимфоузлов, грудины и спинномозговой жидкости. Биопсия пораженных органов, обнаружение амастигот. Наиболее достоверный метод – заражение лабораторных животных. Серологические исследования на антитела.

Профилактические мероприятия. Выявление и лечение больных, выявление больных животных резервуаров, уничтожение клопов и мест их размножения. Защита от укусов клопа, использование инсектицидов.