- •Экзаменационные вопросы по дисциплине «Биология» для студентов 1 курса лечебного и педиатрического факультетов Раздел «Общая биология»

- •3. Клетка – элементарная и генетическая, структурно-функциональная и биологическая единица живого. Клетка Эукариот, Прокариот, Архей. Основные положения современной клеточной теории.

- •4. Современные представления об организации эукариотической клетки. Сравнительный анализ клеточной организации животных и растений.

- •Значение работ г.Менделя. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Менделирующие признаки человека.

- •Основы классической генетики. Хромосомная теория т.Моргана. Сцепление генов. Кроссинговер. Метод соматической гибридизации клеток и его применение для картирования генов человека в хромосомах.

- •Взаимодействие аллельных генов. Характер взаимодействия аллелей в детерминации групп крови системы аво у человека.

- •Понятие о неаллельных генах. Их локализация в хромосомах. Эпистаз. Полимерия.

- •13. Основные этапы репликации днк эукариотических клеток.

- •14. Репарация генетического материала. Фотореактивация. Темновая репарация, её этапы. Мутации, связанные с нарушением репарации и их роль в патологии.

- •15. Кодирование и реализация биологической информации в клетке. Кодовая система днк и белка. Центральная догма молекулярной биологии.

- •16. Экспрессия генов в процессе биосинтеза белка. Этапы биосинтеза белка. Особенности транскрипции у эукариот.

- •1. Транскрипция днк.

- •17. Биосинтез белка. Этапы трансляции у эукариот. Сравнительный анализ биосинтеза белка у про- и эукариот.

- •19. Значение генной инженерии для медицины. Схема получения генно-инженерного инсулина. Принципы генной терапии.

- •20. Регуляция экспрессии генов у прокариот. Структурные и регуляторные гены. Особенности регуляции работы генов у эукариот.

- •22. Норма реакции генетически детерминированных признаков. Фенокопии. Адаптивный характер модификации. Роль наследственности и среды в развитии, обучении и воспитании человека.

- •28. Факторы дифференцировки: ооплазматическая сегрегация, эмбриональная индукция. Роль наследственности и среды в онтогенезе. Критические периоды развития. Тератогенные факторы.

- •29. Размножение – универсальное свойство живого, обеспечивающее непрерывность в ряду поколений. Эволюция и формы размножений.

- •30. Гаметогенез. Мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика.

- •32. Способы регенерации органов и тканей. Репаративная регенерация патологически изменённой печени. Способы стимуляции (хирургические, физические, биологические).

- •Классификация регенерации по масштабу процессов:

- •33. Проблема трансплантации органов и тканей. Виды трансплантации. Трансплантация жизненно важных органов. Тканевая несовместимость и пути её преодоления. Главный комплекс гистосовместимости.

- •35. Терапевтическое клонирование. Стволовые клетки.

- •37. Антропогенез. Качественные отличия человека от животных. Биосоциальная природа человека. Характеристика основных этапов антропогенеза: протантропов, архантропов, палеоантропов, неоантропов.

- •38. Понятие о расах и видовое единство человечества. Современная классификация и распространение человеческих рас. Роль факторов географической среды.

- •40. Учение о биосфере. Концепции биосферы. Границы, структура и функции. Типы круговорота веществ. Значение трудов в. И. Вернадского. Эволюция биосферы.

- •41. Человек и биосфера. Ноосфера – высший этап эволюции биосферы. Необходимые условия для становления и существования ноосферы. Медико-генетические аспекты ноосферы.

- •42. Определение науки экологии. Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Экосистема, биогеоценоз, антропобиоценоз.

- •43. Типы биотических взаимоотношений в сообществах. Экологические стратегии выживания. К-стратеги и r-стратеги.

- •46. Адаптация человека к условиям жизнедеятельности и к среде обитания. Адаптивные типы человека. Хронология адаптивных типов человека (Алексеева т.И.).

- •История становления эволюционных идей. Додарвинский период (к. Линней, ж.Б.Ламарк, ж.Кювье, э.Ж.Сент-Илер). Сущность представления ч. Дарвина о механизмах органической эволюции.

- •Становление эволюционной теории. Сущность представлений ч. Дарвина и а.Р. Уоллеса о механизмах органической эволюции. Сравнительный анализ ламаркизма и дарвинизма.

- •52. Микроэволюция. Пути и механизмы видообразования. Способы видообразования.

- •53. Понятие о биологическом виде. Критерии вида. Популяционная структура вида. Генетическая структура популяции. Правило Харди-Вайнберга.

- •54. Элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, дрейф генов, естественный отбор. Взаимодействие эволюционных факторов.

- •55. Естественный отбор. Формы естественного отбора. Специфическое действие естественного отбора в человеческих популяциях.

- •56. Закономерности макроэволюции. Пути биологической эволюции по Северцову. Типы, формы, правила эволюции групп. Темпы эволюции групп.

- •57. Общая схема филогенетического цикла. Принципы эволюции органов. Морфофункциональные преобразования органов.

- •Сводная схема филогенетического цикла (составил а.С.Раутиан)

- •58. Филогенез. Методы изучения эволюционного процесса. Филэмбриогенезы (анаболии, девиации, архаллаксисы)

- •2. Эмбриологические методы:

- •4. Биогеографические методы:

- •5. Методы систематики:

- •60. Сравнительный обзор сердечно-сосудистой системы позвоночных животных. Пороки развития сердца и магистральных сосудов у человека.

- •61. Филогенез хордовых (в виде схемы изобразите эволюцию позвоночных животных). Сравнительный обзор скелета и покровов тела.

- •62. Сравнительный обзор нервной системы позвоночных животных. Типы головного мозга позвоночных. Онтофилогенетически обусловленные пороки развития нервной системы человека.

- •63. Филогенез выделительной системы позвоночных животных. Сравнительная характеристика типов нефронов почек Хордовых.

- •67. Популяционный уровень взаимодействия паразитов и хозяев. Паразитоценоз. Жизненные циклы паразитов и хозяев на примере био- и гео-протистов и био- и геогельминтов.

- •68. Принцип взаимодействия паразита и хозяина на уровне особей. Влияние паразита на хозяина и ответная реакция хозяина. Пути морфологической адаптации паразитов.

- •69. Межвидовые биотические связи в биоценозах. Паразитизм как биологический феномен. Происхождение паразитизма. Распространение паразитических форм в животном мире.

- •70. Понятие об инвазии и инвазионной стадии. Реинвазия. Пути проникновения паразитов и способы передачи возбудителей.

- •71. Жизненные циклы паразитов. Чередование поколений и феномен смены хозяев. Промежуточные, основные, резервуарные, дополнительные хозяева. Пути расселения паразитов: биогельминты и геогельминты.

- •74. Тип Простейшие. Классификация, характерные черты организации. Циклы развития. Типы ассимиляции и способы питания простейших. Формы бесполого и полового размножения.

- •75. Балантидий. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •76. Дизентерийная амёба. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •77. Малярийный плазмодий. Систематическое положение, виды плазмодиев, цикл развития в организме комара и человека. Пути заражения, методы лабораторной диагностики, профилактика.

- •79. Систематика, морфология и биология возбудителей лейшманиозов. Обоснование методов лабораторной диагностики и мер профилактики.

- •80. Трихомонады, трипаносомы, лямблии. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики.

- •81. Методы гельминтоовоскопии. Принципы дегельминтизации и девастации. Организация борьбы с био- и геогельминтами.

- •82. Тип Круглые черви. Характерные черты организации. Понятие о био- и геогельминтах. Очаг геогельминта. Условия возникновения истинного очага. Ложные очаги.

- •83. Анкилостомиды. Систематическое положение, морфология, циклы развития, обоснование лабораторной диагностики. Пути заражения анкилостомидозами. Профилактика. Распространение очагов анкилостомидозов.

- •84. Ришта. Систематическое положение, цикл развития, диагностика, профилактика. Работы л. М. Исаева по ликвидации дракункулеза в Средней Азии.

- •85. Аскарида. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики; профилактика. Очаги аскаридозов.

- •86. Власоглав. Систематическое положение, морфология. Особенности цикла развития по сравнению с аскаридой. Обоснование методов диагностики, профилактика.

- •87. Острица. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения. Обоснование методов диагностики, профилактика. Обоснование безмедикаментозного лечения энтеробиоза.

- •88. Угрица кишечная. Систематическое положение, морфология, цикл развития (прямой, непрямой, внутрикишечный), инвазионная стадия. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •89. Трихинелла. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Пути заражения; обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика. Очаги трихинеллёза (синантропные, природноочаговые).

- •90. Лёгочный сосальщик. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения, инвазионная стадия для окончательного хозяина. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •Шистосомы. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •Печёночный сосальщик. Систематическое положение, циклы развития, пути заражения. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика. Понятие о транзитных яйцах.

- •Ланцетовидный сосальщик. Систематическое положение, циклы развития, пути заражения, инвазионная стадия для окончательного хозяина. Обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики.

- •Бычий цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития. Пути заражения, методы лабораторной диагностики и профилактика тениаринхоза.

- •Лентец широкий. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения дифиллоботриозом. Обоснование методов лабораторной диагностики дифиллоботриоза, профилактика.

- •Карликовый цепень. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения, диагностика, профилактика.

- •100. Тип Членистоногие. Систематика. Характерные черты организации. Медицинское значение. Медицинское значение класса ракообразных.

- •102. Класс насекомые. Систематика. Характерные черты организации. Идиоадаптации насекомых. Медицинское значение.

- •Вши, блохи. Систематическое положение, морфология, развитие, эпидемиологическое значение, меры борьбы.

- •Комары и москиты. Систематическое положение, морфология, развитие, медицинское значение, меры борьбы.

77. Малярийный плазмодий. Систематическое положение, виды плазмодиев, цикл развития в организме комара и человека. Пути заражения, методы лабораторной диагностики, профилактика.

Малярийный плазмодий (род Plasmodium) – малярия, биопротист, антропоноз. Распространён повсеместно, особенно в странах с тропическим с субтропическим климатом.

Локализация. Паразитирует у человека в эритроцитах и клетках печени.

Домен: Eukatiota

Царство: Protista

Подцарство: Protozoa

Тип: Sporozoa

Виды: Plasmodium vivax

Plasmodium malaria

Plasmodium falciparum

Plasmodium ovale

У человека паразитирует четыре вида малярийных плазмодиев:

Plasmodium vivax — возбудитель трехдневной малярии с приступами лихорадки через 48 часов;

Plasmodium malaria — возбудитель четырехдневной малярии с приступами через 72 часа;

Plasmodium falciparum — возбудитель тропической малярии с приступами через 24 или 48 часов;

Plasmodium ovale — возбудитель малярии типа трехдневной, встречается в Африке.

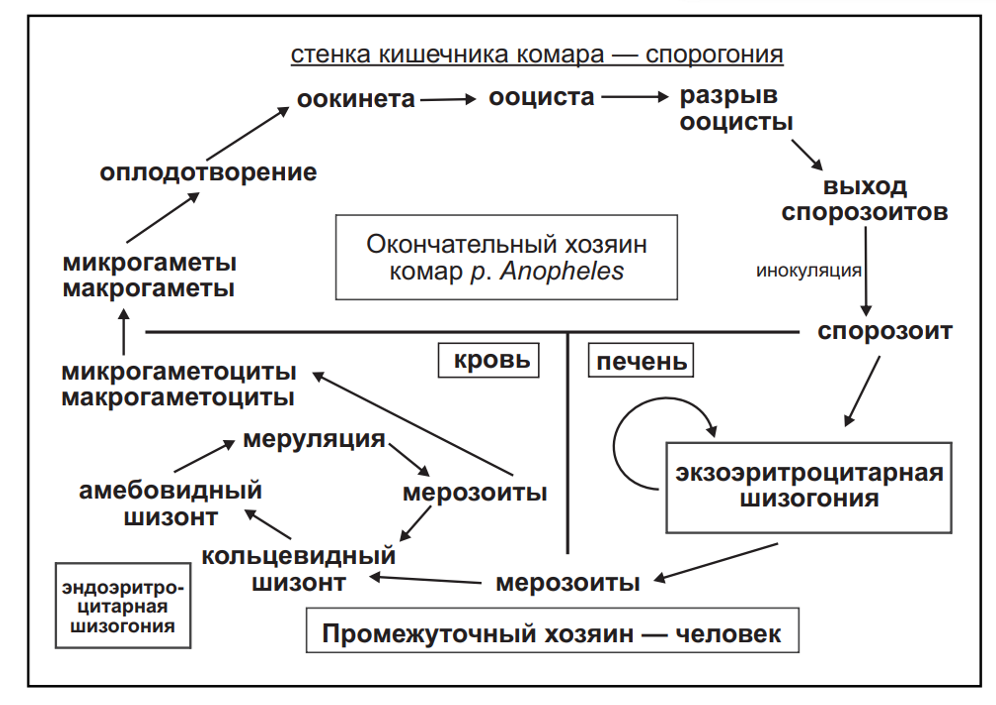

Жизненный цикл плазмодия происходит в двух стадиях (бесполой и половой) со сменой хозяев. Бесполое размножение происходит в организме человека (промежуточный хозяин), а половой процесс — в организме переносчика — самки комара рода Anopheles (основной хозяин).

Развитие малярийного плазмодия в организме человека. Человек заражается при укусе комара (инокулятивно), который вводит в кровь слюну со спорозоитами (инвазионная форма). Спорозоиты с током крови достигают клеток печени, где растут, приобретают амебоидную форму, размножаются множественным делением (шизогонией), проходя постепенно стадии трофозоита и шизонта. В процессе деления шизонта образуются молодые особи — тканевые мерозоиты (экзоэритроцитарный цикл). Тканевые мерозоиты выходят из поврежденной клетки печени и проникают в новые клетки, где снова проходят указанный цикл развития. Развитие малярийного плазмодия в ткани печени не вызывает ответной реакции организма.

Эндоэритроцитарные стадии развития малярийного плазмодия. Для дальнейшего своего развития тканевые мерозоиты должны проникнуть в эритроциты, в которых они растут, питаются цитоплазмой эритроцита, а также размножаются способом шизогонии. Отмечают следующие стадии развития паразита:

1) мерозоит — шаровидная форма. На препарате, окрашенном по Романовскому—Гимзе, видно голубую цитоплазму и ядро вишнево-красного цвета;

2) стадия кольца — в цитоплазме паразита появляется вакуоль, а сам он напоминает перстень;

3) амебоидный трофозоит — на этой стадии образуются псевдоподии и изменяется форма тела плазмодия;

4) зрелый шизонт, который втягивает псевдоподии, закругляется и занимает почти весь эритроцит;

5) шизонт в стадии деления — происходит процесс шизогонии, в результате чего образуются эритроцитарные мерозоиты. Количество мерозоитов в делящемся шизонте зависит от вида плазмодия (от 6 до 24 мерозоитов).

Процесс шизогонии сопровождается разрушением эритроцита и выходом в кровь мерозоитов и токсических продуктов обмена паразита, что и вызывает приступы лихорадки. Из плазмы крови мерозоиты снова проникают в эритроциты (однако большое количество их погибает), и процесс шизогонии повторяется. Каждая эритроцитарная шизогония (от мерозоита до мерозоита) у Pl. vivax и Pl. falciparum длится 48 часов, у Pl. malaria —72 часа, отсюда и приступы лихорадки через указанные промежутки.

Кроме этого, в эритроцитах формируются незрелые половые формы паразита (гамонты) — макрогаметоциты и микрогаметоциты. Гамонты — это конечная стадия развития малярийного плазмодия в организме человека. Процесс созревания гаметоцитов происходит в кишечнике комара Anopheles, который получает их с кровью больного малярией.

Развитие малярийного плазмодия в организме комара (Anopheles). В кишечнике комара плазмодий проходит половой цикл развития. Мужские и женские гаметоциты после созревания образуют гаметы, которые копулируют и образуют диплоидную зиготу, которая превращается в подвижную оокинету. Оокинета проникает в стенку кишечника комара и превращается в ооцисту. Ооциста растет, и содержимое ее делится, в результате чего образуется много спорозоитов. Процесс образования спорозоитов называется спорогонией. После разрыва ооцисты спорозоиты попадают в полость тела комара, а оттуда — в его слюнные железы. Дальнейшее развитие паразита продолжается в организме человека, куда спорозоиты попадают при укусе комара.

Длительность спорогонии зависит от температуры окружающей среды и вида плазмодия. Высокие температуры значительно ускоряют спорогонию и обусловливают образование большого количества спорозоитов, а также вызывают более частое нападение комаров на человека.

Пути заражения: трансмиссивный (специфическая инокуляция) – при укусе комара рода Anopheles.

Диагностика. При лабораторной диагностике малярии достоверный диагноз можно поставить лишь при нахождении паразита методом микроскопического исследования крови больного. Для этого готовят мазок или толстую каплю крови, окрашивая их по Романовскому—Гимзе. Цитоплазма окрашивается в голубой цвет, ядро — в красный. Возможность обнаружения паразитов после окончания приступа уменьшается.

Профилактические мероприятия. Борьба с малярией состоит в выявлении и лечении больных, которые служат источником заражения комаров, а также в уничтожении комаров на всех этапах их биологического цикла развития. Для этого применяют инсектициды и биологические методы борьбы с комарами, а также проводят работы по осушению местности. Личная профилактика включает защиту от укусов комаров (использование репеллентов, москитных сеток). Проводят санитарно-просветительскую работу среди населения.

78. Токсоплазма. Систематическое положение, морфология, цикл развития в организме кошки и человека. Пути заражения, инвазионная стадия для окончательного хозяина. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — возбудитель токсоплазмоза, антропозооноза, природно-очаговой болезни, биопротист. Заболевание распространено повсеместно.

Локализация. Токсоплазмы фиксируются в различных органах и тканях (печень, селезенка, нервная система, глаза, миокард сердца, легочный эпителий, скелетные мышцы). В этих органах образуются скопления паразитов в виде тканевых цист, которые могут сохраняться в организме десятки лет и даже пожизненно

Основные хозяева токсоплазмы — представители семейства кошачьих. В качестве промежуточных хозяев выступают различные виды теплокровных животных, в том числе и человек. Токсоплазмоз обычно протекает у человека легко. Однако для плода, в случае если мать заразилась токсоплазмозом во время беременности, а также для человека с пониженным иммунитетом эта болезнь может иметь серьезные последствия, вплоть до летального исхода.

Домен: Eukatiota

Царство: Protista

Подцарство: Protozoa

Тип: Sporozoa

Виды: Toxoplasma gondii

Морфологическая характеристика.

Эндозоиты (трофозоиты, тахиозоиты), а также похожие на них морфологически цистозоиты или брадиозоиты – имеют форму полумесяца, длиной 4- 7 мкм, шириной 2-4 мкм, передний конец сужен, имеется коноид, выполняющий опорную функцию. От коноида внутрь тела отходят трубочки, заканчивающиеся мешковидными расширениями – роптриями, в количестве от 2 до 14. Они содержат вещества, облегчающие проникновение паразита в клетки хозяина.

Микрогаметы – сильно вытянутой формы с острыми концами, 3 мкм в длину, имеют два жгутика.

Макрогаметы – округлой формы, до 10-12 мкм в длину, имеют крупное ядро.

Ооциста – округлые, диаметр 9-11х10-14 мкм, имеют бесцветную двухслойную оболочку, внутри подразделяется на две спороцисты, с четырьмя банановидными спорозоитами в каждой. Спороцисты также покрыты двухслойной оболочкой и имеют размеры 6-7х4-5 мкм. Спорозоиты морфологически сходны с эндозоитами.

Тканевые цисты – правильной сферической формы, 100 мкм в диаметре. Это латентные инвазионные формы паразита, содержащие несколько сотен медленно делящихся трофозоитов (брадиозоитов).

Жизненный цикл состоит из двух фаз. Половая часть жизненного цикла проходит только в особях некоторых видов семейства кошачьих (дикие и домашние кошки), которые становятся основным хозяином паразитов. Бесполая часть жизненного цикла может проходить в любом теплокровном животном, например в млекопитающих и птицах.

В теле промежуточных хозяев паразит проникает в клетки, формируя так называемые межклеточные паразитофорные вакуоли, содержащие брадизоиты (медленно размножающиеся формы паразита). Внутри этих вакуолей T. gondii последовательно размножается делением на две части, до тех пор, пока инфицированная клетка не разрушается и тахизоиты (активно размножающиеся формы паразита) выходят наружу. Тахизоиты подвижны и активно размножаются бесполым способом. В отличие от брадизоитов, свободные тахизоиты легко устраняются иммунной системой хозяина, но они могут проникнуть в клетки и сформировать брадизоиты, тем самым поддерживая инфекцию.

При заражении токсоплазмозом клетки хозяина теряют способность образовывать фагосому, т. к. лизосомы не могут сливаться с вакуолью, где находится паразит. Вакуоли формируют тканевые цисты, в основном в мышцах и головном мозге. Поскольку паразит находится внутри клеток, то иммунная система хозяина не может обнаружить тканевые цисты.

Тканевые цисты проглатываются кошкой (например, когда она съедает зараженную мышь). Цисты выживают в желудке кошки, и паразиты заражают эпителиальные клетки кишечника, где они размножаются половым способом и формируют ооцисты, которые выходят наружу с фекалиями. Животные (а также люди) проглатывают ооцисты (например, поедая немытые овощи и фрукты) или тканевые цисты (в плохо приготовленном мясе, сыром фарше) и заражаются. Паразиты внедряются в макрофаги в кишечном тракте и через кровь распространяются по организму хозяина.

Пути заражения человека. Для человека возможны три пути заражения токсоплазмозом:

при употреблении недостаточно термически обработанного мяса, содержащего цисты (баранина, свинина); при контакте с загрязненными кошачьими испражнениями землей или песком;

трансплацентарно — заражение плода от инфицированной матери во время беременности (врожденный токсоплазмоз);

от инфицированных доноров при переливании крови лицам с ослабленным иммунитетом, а также при пересадке органов.

Во время беременности вероятность заражения плода увеличивается от вермени срока: 1 триместр – 20% шанс заражения плода, выкидыш, преждевременные роды; 2 триместр – риск передачи токсоплазмоза 30 – 40 %, кальцификация ГМ, гидроцефалия, судороги; 3 триместр – 70 %, здоровый ребенок, глухота.

У заражённых людей наблюдаются изменения поведения и психики, причём мужчины и женщины реагируют на паразитов по-разному: женщины становятся более отзывчивыми, радушными, контактными, а мужчины – более грубыми и агрессивными. В остальном у представителей разных полов проявляются и общие симптомы: усиление беспокойства, чувство вины, неуверенность, подозрительность, принятие неадекватных решений, невротизм

Диагностика. Токсоплазмоз диагностируют с помощью серологических реакций, обнаружение токсоплазм в центрифуге сыворотки крови, в пунктате спинномозговой жидкости, в тканях плаценты, в биоптатах лимфоузлов

Профилактические мероприятия. Ветеринарный контроль домашних животных, ограничение контакта с кошками (особенно для беременных женщин), уничтожение грызунов, соблюдение правил личной гигиены, термическая обработка мяса, молока, яиц. Проведение санитарно-просветительской работы среди населения.