- •1.Водные ресурсы России и их распределение

- •2.Пути решения дефицита пресных вод

- •3.Цели и задачи водоснабжения, история развития

- •4.Системы и схемы водоснабжения

- •5.Основные требования, предъявляемые к системе водоснабжения

- •6.Классификация систем водоснабжения по виду источника и способу подъема воды (см. Вопрос 4)

- •7.Классификация систем водоснабжения по назначению, охвату потребителей, и характеру использования воды

- •8.Основные сооружения систем водоснабжения

- •9.Схемы водоснабжения из поверхностных и подземных вод

- •10.Сооружения по сбору, очистки и сбросу сточных вод

- •11.Требования к сбросу сточных вод

- •12.Режим и основные категории водопотребления

- •13.Нормы водопотребления и определение общих размеров водопотребления

- •15. Требования к качеству питьевой воды

- •16. Организация и содержание зоны санитарной охраны

- •17. Методы улучшения качества питьевой воды.

- •18. Основы водного законодательства рф

- •19. Основные требования, предъявляемые к источнику водоснабжения.

- •20. Подземные и поверхностные воды как источники водоснабжения.

- •21. Классификация речных водоприемников и основные требования, предъявляемые к ним.

- •22. Водоприемники берегового типа.

- •23. Водоприемники Руслового типа.

- •24. Плавучие водоприемные сооружений.

- •25. Водоприемные ковшы.

- •26. Особенности приёма воды из горных рек

- •27. Особенности приёма воды из озер и водохранилищ

- •28. Особенности приема воды из морей и устройство морских водоприемников

- •29. Принципы, определяющие выбор типа сооружения для приема подземных вод

- •30. Сооружения для каптажа родниковых вод

- •31. Гидрогеологические исследования для целей водоснабжения

- •32. Гидрогеологические расчеты вертикальных скважинных водозаборов

- •33. Выбор способа бурения. Требования к конструкции водозаборной скважины.

- •34. Выбор типа и расчет фильтра водозаборной скважины.

- •35. Эрлифтные установки.

- •36. Подбор скважинных эксплуатационных насосов.

- •42. Источники орошения и требования, предъявляемые к ним.

- •43 Качество оросительной воды

- •44. Система орошения и ее основные элементы

- •46. Каналы оросительной системы

- •47. Оросительные нормы

- •48. Поливные нормы. Классификация поливов по назначению

- •49. Понятие о режиме орошения. График гидромодуля

- •50 Способы орошения и факторы, определяющие их

- •51 Способы полива при поверхностном орошении

- •52. Орошение дождеванием. Дождевальные устройства и их классификация

- •2. Классификация дождевальных систем, машин и установок

- •53. Подпочвенное и капилярное орошение

- •54. Лиманное орошение

- •55. Основные факторы и причины засоления земель при орошении

- •56. Осушительные системы их классификация.

- •57.Режим режим осушения. Нормы осушения

- •58.Основыные виды дренажа,условия применения и расчетные схнмы

- •59.Осушительно-увлвжнительные системы

- •60.Гидрогеологические исследования для целей мелиоративного освоения земель.

44. Система орошения и ее основные элементы

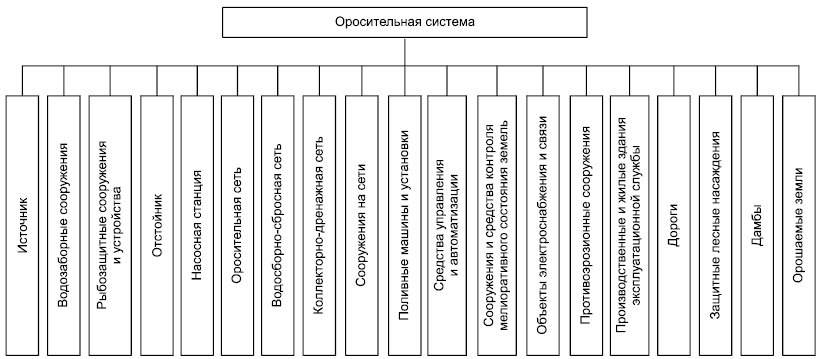

Оросительная система — это земельная территория, оборудованная комплексом гидротехнических и вспомогательных сооружений и устройств для орошения.

Состав элементов оросительной й системы (Рис. 1).

Рисунок 1 - Элементы оросительной системы

45. Классификация оросительных систем\

По типу оросительные системы подразделяют на:

- оросительные;

- оросительно-осушительные;

- оросительно-обводнительные;

- рисовые.

По виду орошения подразделяются на:

- регулярного орошения;

- периодического орошения;

- циклического орошения;

- лиманного орошения.

По геоморфологическому расположению оросительные системы подразделяют на:

- системы предгорного типа;

- системы дельтового типа;

- системы долинного типа;

- системы приморского типа;

- системы водораздельных равнин и плато;

- системы смешанного типа.

По пользованию оросительные системы подразделяют на:

- индивидуального пользования;

- общего пользования.

По степени капитальности оросительные системы подразделяют на:

- стационарные;

- полустационарные;

- передвижные.

По конструкции оросительной сети оросительные системы подразделяют на:

- открытые;

- закрытые;

- комбинированные.

По типу источника воды для орошения на:

- водные объекты (поверхностные, подземные);

- сточные воды (хозяйственно-бытовые, производственные, животноводческие стоки).

По принципу водооборота оросительные системы подразделяют на:

- неводооборотные;

- водооборотные.

По площади обслуживания сооружениями оросительные системы подразделяют на четыре класса:

- I класс - свыше 300 тыс. га;

- II класс - 100-300 тыс. га;

- III класс - 50-100 тыс. га;

- IV класс - до 50 тыс. га.

По способу водоподачи оросительные системы подразделяют на:

- самотечные;

- с машинным водоподъемом;

- самотечно-напорные.

По способу распределения воды на орошаемом участке подразделяют на:

- поверхностное;

- дождевание;

- капельное;

- внутрипочвенное;

- аэрозольное.

По техническому состоянию оросительные системы подразделяют на:

- разряд I - с хорошим техническим состоянием;

- разряд II - с удовлетворительным техническим состоянием;

- разряд III - с неудовлетворительным техническим состоянием.

По техническому уровню оросительные системы подразделяют:

- класс I - с высоким техническим уровнем;

- класс II - со средним техническим уровнем;

- класс III - с низким техническим уровнем.

46. Каналы оросительной системы

Оросительные каналы подают воду к орошаемым земельным массивам, обычно образуют систему магистральных, распределительных, собственно оросительных (оросителей) и водосбросных каналов. Вода поступает в них самотёком или подаётся насосами. Такие мелиоративные каналы, кроме водосбросных, трассируются, как правило, по наиболее высоким отметкам местности.

Каналы на оросительной системе выполняют три важные функции: 1) транспортируют воду, 2) способствуют перераспределению тока поливной воды в почвенную влагу, 3) обеспечивают дренаж орошаемой территории и отвод избыточных вод.

Каналы оросительной системы транспортируют объем воды, соответствующий расчетному водопотреблению сельскохозяйственных культур в определенной системе севооборотов на год определенной обеспеченности. В зависимости от почвенных и геологических условий, рельефа местности и других факторов применяют каналы различной конструкции.

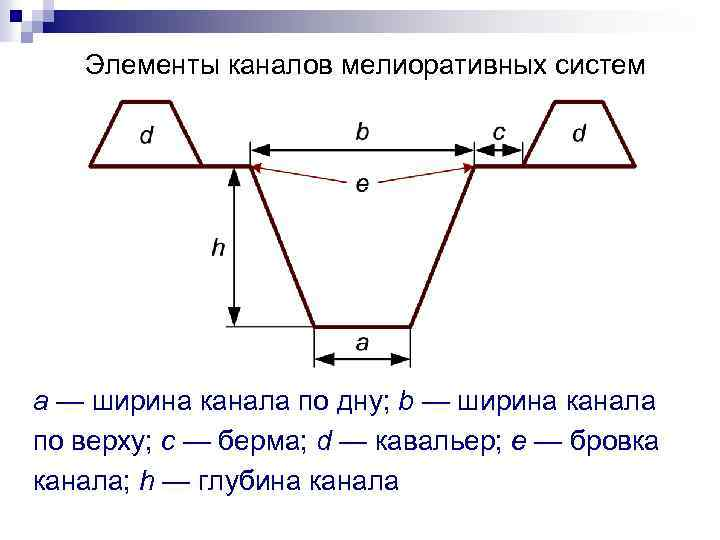

Элементы каналов (Рис. 2) мелиоративных систем, а - ширина канала по дну; b - ширина канала по верху; с - берма; d - кавальер; е - бровка канала; h - глубина канала.

Рисунок 2 - Элементы каналов мелиоративных систем

Формы поперечного сечения (Рис. 3) каналов: а - трапецеидальная; б - полигональная; в - параболическая; г - составная; д - треугольная; е - ложбинная; ж – прямоугольная.

Рисунок 3 - Формы поперечного сечения каналов

Форма поперечного сечения каналов определяется почвогрунтовыми условиями, характером облицовки и другими факторами. Прямоугольные каналы устраивают в скальных грунтах. Каналы в рыхлых отложениях обычно имеют трапецеидальную форму.