- •4.1 Типовые задания для государственного экзамена

- •1. Общие закономерности и специфические особенности возникновения государства и права.

- •2. Признаки государства, отличающие его от других организаций современного общества. Определение государства.

- •3. Понятие и классификация функций государства. Роль государственного аппарата в осуществлении функций государства.

- •4. Понятие формы государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим).

- •5. Проблемы правопонимания (основные подходы к определению права).

- •3 Основных типа правопонимания:

- •6. Проблемы типологии государства и права. Формационный и цивилизационный подходы.

- •7. Принципы правового государства и условия его формирования.

- •8. Место и роль государства в политической системе Российского общества.

- •9. Личность, право и государство. Понятие и виды правового статуса личности. Конституционно-правовой статус личности в России.

- •10. Понятие, стадии и принципы правотворчества. Федеральное и региональное правотворчество в России.

- •11. Формы (источники) права: понятие и виды. Закон, его место и роль среди других нормативных актов.

- •2. Правовой обычай

- •3. Судебный прецедент

- •4. Нормативный правовой акт

- •5. Законы и подзаконные акты

- •6. Нормативные договоры

- •12. Систематизация нормативных правовых актов, ее виды и значение в процессе реализации права.

- •13. Понятие и виды норм права. Особенности норм материального и процессуального права.

- •15. Понятие системы права: ее элементы и структура. Соотношение системы права и системы законодательства.

- •16. Понятие, виды и структура правовых отношений.

- •17. Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка с общественным порядком и с законностью.

- •18. Понятие, принципы и гарантии законности.

- •19. Понятие, структура, виды и уровни правосознания. Роль правосознания в процессе формирования и реализации права.

- •20. Понятие и структура правовой культуры, ее значение в правотворчестве и реализации права. Правовая культура общества, социальной группы и индивида.

- •21. Понятие, содержание и формы правового воспитания.

- •22. Понятие и формы реализации права.

- •23. Применение правовых норм – особая форма реализации права. Стадии применения правовых норм. Правоприменительные акты.

- •1. Установление и анализ фактических обстоятельств дела

- •2. Выбор и анализ юридических норм, подлежащихприменению кустановленным фактическим обстоятельствам

- •3. Принятие решения по дела и его документальное оформление

- •4. Реализация принятого решения (правоприменительногоакта)

- •1. Властный характер и охрана принудительной силой государства

- •2. Акт применения—это индивидуальный(персонифицированный) правовой акт

- •3. Законность правоприменительных актов.

- •4.Формальный характер - имеет установленную законом форму

- •24. Понятие, способы и виды толкования правовых норм.

- •25. Пробелы в праве и способы их преодоления (устранения). Аналогия права и аналогия закона.

- •26. Понятие правомерного поведения и его виды.

- •27. Понятие, признаки, состав и виды правонарушений.

- •28. Понятие, принципы и виды юридической ответственности.

- •29. Механизм правового регулирования общественных отношений (понятие, стадии, основные элементы).

- •30. Методы, способы и типы правового регулирования. Проблема соотношения общедозволительного и запретительного типа правового регулирования.

- •31. Конституция Российской Федерации: место в российской правовой системе, структура, юридические свойства, порядок пересмотра и принятия поправок.

- •32. Виды законов в Российской Федерации. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, значение, стадии.

- •33. Юридическая природа актов Конституционного Суда рф, их значение для правовой системы России. Правовые последствия итоговых решений Конституционного Суда рф.

- •34. Конституционно-правовая ответственность: понятие, особенности основания, санкции.

- •35. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности и ограничения прав и свобод личности.

- •36. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания и порядок приобретения и прекращения.

- •37. Особенности современного российского федерализма. Конституционные принципы федерализма. Конституционно-правовой статус субъектов рф.

- •5 Основных принципов:

- •39. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.

- •40. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания рф.

- •41. Конституционно-правовой статус Правительства рф.

- •42. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

- •43. Судебная система Российской Федерации. Конституционные принципы организации и осуществления судебной власти в Российской Федерации.

- •44. Конституционный Суд рф: политико-правовая природа, компетенция, роль в системе разделения властей. Конституционное судопроизводство: принципы, организационные формы.

- •45. Понятие, система и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. Система органов местного самоуправления.

- •46. Понятие, предмет и метод гражданского права. Отграничение от других отраслей права. Источники гражданского права.

- •47. Правоспособность и дееспособность граждан.

- •48. Понятие, признаки и виды юридических лиц.

- •49. Объекты гражданских прав: понятие, виды и характеристика.

- •50. Сроки в гражданском праве (понятие и разновидности). Порядок их исчисления.

- •51. Понятие, виды и форма сделок. Условия их действительности. Виды и по-следствия недействительности сделок.

- •52. Представительство в гражданском праве.

- •53. Вещные права: понятие, признаки, виды.

- •54. Понятие, виды и элементы обязательств в гражданском праве. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды.

- •55. Понятие, содержание и виды договоров в гражданском праве. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.

- •56. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.

- •57. Понятие, структура и виды состава преступления.

- •58. Понятие, признаки и виды объекта преступления.

- •59. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления.

- •60. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления.

- •61. Понятие, признаки и виды субъекта преступления.

- •62. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления.

- •63. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении.

- •64. Формы и виды соучастия в преступлении. Виды соучастников.

- •65. Понятие, признаки и виды множественности преступлений.

- •66. Система источников уголовно-процессуального права. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.

- •67. Понятие и процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве. Моменты допуска защитника и случаи обязательного его участия.

- •68. Доказательства в уголовном процессе: понятие, свойства и классификация. Способы собирания доказательств.

- •69. Основания и процессуальный порядок избрания в качестве меры пресечения заключение под стражу. Сроки заключения под стражу и их продление.

- •70. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок проверки сообщений о преступлении.

- •71. Формы предварительного расследования и их соотношение. Особенности производства дознания в общем порядке и в сокращенной форме.

- •1. По органам и должностным лицам.

- •2. По срокам.

- •3. По степени процессуальной самостоятельности

- •72. Привлечение в качестве обвиняемого: значение, основания и процессуальный порядок. Изменение и дополнение обвинения.

- •73. Основания, условия и порядок приостановления и возобновления предварительного расследования.

- •74. Составные части и порядок судебного разбирательства. Способы исследования доказательств в суде.

- •75. Структура и порядок судебного разбирательства в суде присяжных. Вердикт присяжных заседателей: понятие, значение, порядок вынесения и провозглашения.

- •76. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции в Российской Федерации.

- •77. Порядок регистрации юридических лиц. Виды коммерческих юридических лиц.

- •78. Лицензирование предпринимательской деятельности.

- •79. Виды проверок, проводимых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора).

- •1.Плановые и внеплановые проверки

- •2. Выездные и невыездные проверки

- •80. Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя.

- •81. Содержание трудового договора. Отличия трудового договора от договора гражданско-правового характера на выполнение работ.

- •82. Виды прав на земельные участки.

- •83. Основания прекращения права собственности на земельные участки.

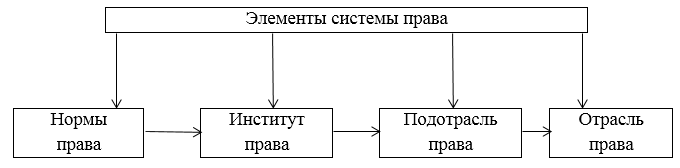

15. Понятие системы права: ее элементы и структура. Соотношение системы права и системы законодательства.

Система права представляет собой внутреннее строение права, обусловленное характером общественных отношений, которое представлено единством и согласованностью юридических норм, и разделением права на относительно самостоятельные части.

Отрасль права является наиболее крупным подразделением системы права и представлена совокупностью взаимосвязанных, обособленных юридических норм, которые регулируют большой круг общественных отношений.

Подотрасль права объединяет несколько институтов в составе отрасли права.

Правовой институт является обособленной совокупностью юридических норм, которые регулируют определенную группу общественных отношений в рамках отрасли права. Каждой отрасли права присущ свой специфический институт.

Под комплексным институтом понимаются группы норм, относящиеся к разным отраслям права, но регулирующие однородные общественные отношения. Комплексные институты являются относительно крупными и имеют в своем составе более мелкие самостоятельные образования, которые называются субинститутами.

Норма права является первичным элементом системы права и представляет собой отдельное правило поведения. Правовые нормы объединяются в правовые институты, а правовые институты – в подотрасли и отрасли права.

Основаниями, по которым право делится на отрасли и подотрасли, являются предмет и метод правового регулирования.

Предмет правового регулирования представляет собой определенную сферу правовых отношений, подверженную регулированию правовыми нормами.

Метод правового регулирования является совокупностью приемов и способов, с помощью которых государство правовыми методами воздействует на общественные отношения, придавая им тем самым желаемое развитие.

Метод правового регулирования может быть автономный и авторитарный.

16. Понятие, виды и структура правовых отношений.

Правоотношение – это одна из форм общественных отношений, в рамках которых стороны связаны между собой взаимными правами и обязанностями, находящимися под охраной государства.

Выделяют следующие виды правоотношений:

– в зависимости от структуры межсубъектной связи:

> абсолютные – в данных правоотношениях формально определен только управомоченный участник. Вторая сторона правоотношения как персонально определенный субъект отсутствует. При этом у всех субъектов существует обязанность не нарушать субъективное право первого участника. Например, отношения собственности, где собственнику противостоит неопределенное множество субъектов права, обязанных воздерживаться от любых действии, препятствующих реализации права собственности;

> относительные – персонально определены все участники. К этому типу относятся все правоотношения договорного типа, сделки, обязательства. Носителю субъективного права – управомоченному лицу в относительном правоотношении противостоит конкретное обязанное лицо.

– в зависимости от количества участником:

> двусторонние

> многосторонние

– в зависимости от функциональной роли:

> регулятивные – правоотношения, которые направлены на обеспечение развития общественных отношений;

> охранительные – правоотношения, основным содержанием которых являются правовые запреты, правовые ограничения либо активные обязанности соответствующих должностных лиц, предусмотренные в целях обеспечения охраны регулятивных правоотношений.

– в зависимости от нормативного основания:

> материальные;

> процессуальные

– в зависимости от количества правовых связей:

> простые правоотношения – имеется одна правовая связь, т. е. субъективному праву одного участника соответствует юридическая обязанность другого участника;

> сложные – каждый из участников одновременно обладает и субъективными правами, и обязанностями Сложными правоотношениями являются, как правило, процессуальные правоотношения, трудовые правоотношения и др.

Структура правоотношения включает в себя следующие элементы:

> субъекты правоотношения;

> объекты правоотношения;

> содержание правоотношения;

> основание возникновения.