- •СD-антигены

- •Центральные органы иммунной системы

- •Периферические органы иммунной системы

- •В-лимфоциты (бурсозависимые)

- •Антитела, их структура и функции

- •Применение иммунологических методов в практике

- •Серологические реакции и их применение

- •Аллергическая гиперчувствительность

- •Методы диагностики аллергических заболеваний

- •Аутоиммунные заболевания

γδТ-клетки

В период эмбриогенеза развиваются в тимусе, к моменту рождения быстро его покидают и заселяют барьерные ткани: слизистую оболочку кишечника и респираторного тракта, эпидермис кожи. В

периферической крови их относительное содержание мало и составляет около 5%. Они в большинстве своем лишены СD4 и СD8 и распознают антиген без участия молекул МНС. Вариабельность γδТCR ограничена и поэтому спектр антигенов, распознаваемый ими, очень узок.

γδТ-клетки выполняют следующие функции:

ограничивают чрезмерно интенсивный иммунный ответ и аутоагрессию;

мигрируя в лимфоузлы, выполняют роль полноценных АПК;

участвуют в формировании врожденного иммунитета, проявляя цитотоксические свойства в отношении клеток-мишеней.

В-лимфоциты (бурсозависимые)

В-лимфоциты получили свое название при изучении процессов их созревания в сумке (бурсе) Фабрициуса на модели птиц. У

млекопитающих образование и созревание различных групп В-лимфоцитов может проходить на территории костного мозга, в серозных полостях,

сальнике. Для всех зрелых В-лимфоцитов основными мембранными маркерами являются СD19 (СD20) и мембранный иммуноглобулин,

формирующий В-клеточный антигенраспознающий рецептор (BCR).

Для В-лимфоцитов характерна слабая рециркуляция через кровоток и относительно малое содержание в периферической крови (1018%). Основными функциями В-лимфоцитов являются:

1)антителообразующая;

2)антигенпредставляющая.

Внастоящее время выделяют 3 субпопуляции В-лимфоцитов:

1)В1 (полостные);

2)В2 («классические», или «обычные» - основная, доминирующая

субпопуляция);

3)В-лимфоциты маргинальной зоны селезенки (MZB).

В2-лимфоциты имеют костномозговое происхождение,

субпопуляционный маркер СD23. После созревания и выхода в кровоток заселяют лимфоидные фолликулы селезенки, лимфоузлов, лимфоидную ткань кишечника. Подвергаются селекции, назначение которой — элиминация аутоспецифических клонов. Маркеры наивных В2-клеток -

мембранные иммуноглобулины (Ig) классов М в мономерной форме и D;

после активации антигеном вместо IgМ и IgD на мембране могут появляться IgG, IgE и IgA.

В1-лимфоциты называют «полостными», поскольку они еще в период эмбриогенеза отселяются из костного мозга в серозные полости

(брюшную, плевральную), сальник, автономно самоподдерживаются там и после рождения на протяжении всей индивидуальной жизни.

Отличительными особенностями данной субпопуляции являются:

1)наличие в качестве субпопуляционного мембранного маркера молекулы СD5;

2)наличие на поверхности молекул иммуноглобулинов только класса М;

3)отсутствие процессов селекции клонов;

4)возможность дифференцировки в антителообразующие клетки без стимуляции антигеном;

5)участие в продукции естественных (нормальных) антител, для которых свойственны аутореактивность, полиспецифичность, низкая афинность, принадлежность преимущественно к классу М, А, участие в реакциях врожденного иммунитета.

Главный комплекс гистосовместимости

Главный комплекс гистосовместимости — это совокупность генов,

кодирующих уникальный набор белков, свойственный данному организму,

различие по которым обусловливает отторжение трансплантатов.

Первоначально генетический комплекс был описан на модели мышей,

позже - на модели лейкоцитов человека, что позволило дать ему название

HLA (от англ. Human leukocyte antigens). Аналогичные комплексы были также обнаружены у всех изучавшихся млекопитающих и птиц. В связи с этим было введено общее название — МНС (от англ.Major histocompatibility complex).

У человека он расположен в 6-ой хромосоме и включает более 200

генов, сгруппированных в 3 класса (I, II, III). Гены I класса кодируют молекулы гистосовместимости, участвующие в отторжении несовместимых трансплантатов и в презентации антигена СD8 Т-лимфоцитам; гены II класса кодируют молекулы, участвующие в презентации антигена СD4 Т-

лимфоцитам, III класса - компоненты комплемента, цитокины, белки теплового шока.

Молекулы МНС-I представлены на поверхности всех ядросодержащих клеток, за исключением эритроцитов и клеток ворсинчатого трофобласта, а

молекулы МНС-II — на поверхности «профессиональных» АПК, при воспалении также на активированных эпителиальных, эндотелиальных и др.

клетках. Молекулы I и II классов синтезируются на рибосомах в эндоплазматическом ретикулуме клеток организма. Они являются «эталоном своего», от которого Т-лимфоцитам необходимо отличить потенциально опасные объекты — антигены. В своей структуре эти молекулы имеют антигенсвязывающую щель - участок для встраивания эпитопов,

образующихся при деградации антигенов во внутренней среде клетки . После встраивания образующиеся комплексы доставляются на мембрану клетки и представляются Т-лимфоцитам.

Основные формы и стадии адаптивного иммунитета

В зависимости от характера продуктов, появляющихся в результате иммуногенеза, выделяют антителозависимую (гуморальную) и Т-

лимфоцитзависимую (клеточную) формы иммунного ответа. В свою очередь Т-лимфоцитзависимый ответ подразделяется на:

цитотоксический;

воспалительный;

трансплантационный.

Выделяют 2 стадии формирования первичного иммунного ответа на Т-зависимые антигены:

1)индукции;

2)эффекторную (продуктивную), которая начинается в конце первой — начале второй недели от момента контакта с антигеном.

Виндуктивную стадию происходит:

1)доставка антигена из места проникновения в периферические органы иммунной системы;

2)процессинг антигена;

3)презентация антигена;

4)дифференцировка и пролиферация клонов лимфоцитов, имеющих комплементарные антигену распознающие рецепторы;

5)секреция цитокинов;

6)формирование эффекторных клеток и клеток иммунологической памяти.

Вэффекторной фазе происходит:

1)накопление продуктов иммунной реакции, направленных на элиминацию антигена; в зависимости от формы иммунного ответа продуктами могут быть антитела, цитотоксические лимфоциты, а

также макрофаги и NK, активированные цитокинами Т-лимфоцитов;

2)формирование иммунологической памяти – запоминание Т- и В-

лимфоцитами информации о контакте с антигеном - эффективного способа защиты от реинфекции.

Доставка антигена из места проникновения в периферические органы иммунной системы в большинстве случаев осуществляется следующим образом. Дендритные клетки в барьерных тканях поглощают патоген и с током лимфы перемещаются в Т-зоны регионарных лимфоузлов,

превращаясь в интердигитальные клетки. Одновременно с миграцией дендритные клетки осуществляют процессинг и презентацию антигена.

Процессинг антигена – это его деградация внутри антигенпрезентирующих клеток (АПК) с последующим встраиванием эпитопов антигена в молекулы МНС I и/или II класса. Встраивание происходит в области эндоплазматического ретикулума АПК, а

образовавшиеся комплексы с помощью секреторных везикул выносятся на мембрану АПК и встраиваются в нее.

Презентация антигена - представление эпитопов антигена в составе молекул МНС I и II классов Т-лимфоцитам. Т-клеточный рецептор распознает сразу два объекта – эпитоп и молекулы МНС I и/или II класса – феномен «двойного распознавания». Установившийся контакт дестабилизирует мембрану Т-лимфоцита и приводит его в активное состояние, при котором лимфоцит начинает дифференцироваться в определенные субпопуляции, пролиферировать, выделять цитокины.

В целом для полноценной активации Т-лимфоцита необходимо не только «двойное распознавание», но и воздействие на него дополнительных сигналов :

1)костимуляция — дополнительный сигнал, усиливающий активацию лимфоцита; возникает при контактном взаимодействии между двумя комплементарными молекулами: одна костимулирующая молекула из каждой пары располагается на мембране Т-лимфоцита, другая — на АПК (наиболее важная из пар СD28 — СD80/СD86);

2)действие цитокинов. Основным является ИЛ-2, он активно секретируется лимфоцитами - Th1, нулевыми CD4+ и в меньшей степени CD8, является ростовым фактором Т-лимфоцитов,

обеспечивает их пролиферацию в течение 3-5 сут.

Формирование Т-лимфоцитзависимого цитотоксического иммунного

ответа

Данная форма иммунного ответа наиболее эффективна при вирусных инфекциях и опухолевых процессах. Клетками-мишенями,

подлежащими уничтожению, становятся клетки собственного организма,

инфицированные вирусами и несущие на поверхности вирусные антигены, а

также опухолевые клетки, экспрессирующие молекулы — образцы опасности.

Этапы формирования Т-лимфоцитзависимого цитотоксического иммунного ответа :

1)презентация дендритными клетками антигена в составе молекулы MHC I нулевым СD8+- лимфоцитам;

2)пролиферация СD8+Лф при участии ИЛ-2 (основным источником ИЛ-2

являются Тh1);

3)дифференцировка нулевых СD8+Лф в ЦТЛ;

4)контактный цитолиз клеток-мишеней, несущих на поверхности антиген,

цитотоксическими Т-клетками.

Формирование Т-лимфоцитзависимого воспалительного иммунного

ответа

Данная форма иммунного ответа - наиболее эффективный способ защиты при бактериальных инфекциях, вызванных патогенами с внутриклеточной локализацией, когда имеет место незавершенный характер фагоцитоза.

Этапы формирования Т-лимфоцитзависимого воспалительного

иммунного ответа :

1)презентация дендритными клетками антигена в составе молекулы МНС-

II нулевым СD4+лимфоцитам;

2)дифференцировка нулевых СD4+лимфоцитов в Th1 при участии ИЛ-12

и ИФН-γ;

3)презентация антигена макрофагами Т-хелперам 1;

4)активация макрофагов под действием цитокинов, выделяемых Th1 (ИФН-γ, ФНО и др.) и контактного взаимодействия этих клеток между собой;

5)усиление внутриклеточного киллинга антигена в фагосомах макрофагов и переход фагоцитоза из незавершенного в завершенный,

заканчивающийся гибелью патогена («форсированный» фагоцитоз).

Формирование гуморального (антителозависимого)

иммунного ответа

Антителозависимый иммунный ответ наиболее эффективен в отношении внеклеточных бактерий. Территориально развивается в межфолликулярном пространстве вторичных лимфоидных органов, где создаются оптимальные условия для взаимодействия трех основных участников — антигена, В-клетки и Th2. Обычно антиген доставляется сюда из очага, в частности, из барьерных тканей, с током афферентной лимфы или через кровоток, причем не только в составе молекул MHC на поверхности дендритных клеток, но и в свободной форме.

Этапы формирования гуморального (антителозависимого)

иммунного ответа :

1)распознавание нативного антигена В-клетками;

2)процессинг и презентация антигена В-клетками Т-хелперам 2;

3)активация Тh2, секреция ими цитокинов (ИЛ-4, 5 и др.) и обратная презентация антигена В-лимфоцитам;

4)активация и пролиферация В-клеток в результате контактного взаимодействия с Тh2 и действия ИЛ-4, 5;

5)дифференцировка В-клеток в плазмобласты (далее в плазматические клетки) и В-клетки памяти;

6)секреция специфических к антигену антител плазматическими клетками.

Зрелые плазматические клетки утрачивают подвижность и способность реагировать почти на все внешние стимулы.

Продолжительность их жизни в лимфоузлах и селезенке составляет 4-7 нед.,

в костном мозге – десятки лет, что сопоставимо со сроком жизни индивидуума.

При любой из форм иммунного ответа активируются и начинают пролиферировать только те группы Т- и В-клеток, у которых имеются комплементарные конкретному антигену рецепторы; этим достигается высокая специфичность иммунной реакции и ее конечных продуктов.

Молекулы главного комплекса гистосовместимости

Главный комплекс гистосовместимости — это совокупность генов, кодирующих уникальный набор белков, свойственный данному организму, различие по которым обусловливает отторжение трансплантатов.

Первоначально подобный генетический комплекс был описан на модели мышей, позже - на модели лейкоцитов человека, что позволило дать ему название HLA (от англ. Humanleukocyteantigens). Аналогичные комплексы были также обнаружены у всех изучавшихся млекопитающих и птиц. В связи с этим было введено общее название — МНС (от англ.Majorhistocompatibilitycomplex)

В целом у человека он характеризуется:

1.расположением в 6-ой хромосоме,

2.наличием более 200 генов, сгруппированных в 3 класса (I, II, III),

3.высоким полиморфизмом классических генов,

4.кодированием молекул гистосовместимости, участвующих в отторжении несовместимых трансплантатов и презентации антигена Т-лимфоцитам,

5.кодированием некоторых компонентов комплемента, цитокинов, белков теплового шока.

Таблица

Молекулы, кодируемые генами МНС

|

Класс генов |

|

Кодируемые продукты |

||

|

МНС |

|

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

I |

|

трансмембранные молекулы, участвующие в презентации |

||

|

|

антигенных детерминант СD8 Т-лимфоцитам |

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

II |

|

|

трансмембранные молекулы, участвующие в презентации |

|

|

|

|

антигенных детерминант СD4 Т-лимфоцитам |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III |

|

компоненты комплемента, цитокины |

||

|

|

|

|

|

|

Молекулы, являющиеся продуктами генов МНС I и II классов, участвуют в презентации антигена Т-лимфоцитам, являясь «эталоном» своего, от которого Т-клеткам необходимо отличить антиген.

Молекулы МНС-I представлены на поверхности всех ядросодержащих клеток, за исключением эритроцитов и клеток ворсинчатого трофобласта, а молекулы МНС-II — на поверхности преимущественно «профессиональных» АПК, при воспалении — также на активированных эпителиальных, эндотелиальных и др.клетках.

Молекулы МНС в своей структуре имеют участок для встраивания эпитопов — антигенсвязывающую щель — которому присущ высокий уровень вариабельности.

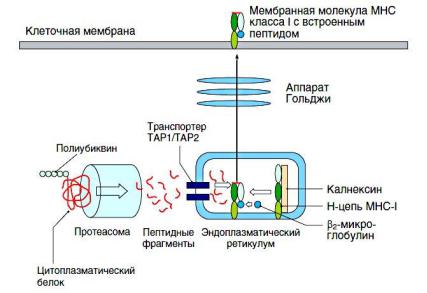

Для молекул МНС I и II классов принципиально различны как источник пептидов, так и механизм встраивания. Так, в молекулы МНС I встраиваются пептиды, образующиеся в цитоплазме клетки в процессе естественной деградации внутриклеточных белков в специальных структурах — протеосомах. Затем фрагменты белков транспортируются из цитоплазмы в эндоплазматический ретикулум, в котором на рибосомах синтезируются молекулы МНС I. Именно

здесь происходит встраивание пептида и перемещение уже в составе молекулы МНС I в аппарат Гольджи, а далее при помощи секреторных везикул — на поверхность клетки.

Рис. Процессинг молекул главного комплекса гистосовместимости класса I и цитоплазматических пептидов (12)

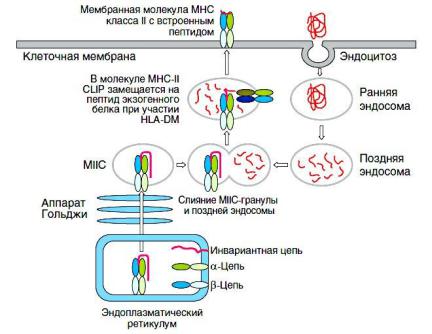

Пептиды, презентируемые в составе МНС II, имеют внеклеточное происхождение. АПК поглощают экзогенные антигены в процессе фагоцитоза. Формирующиеся эндосомы, в которых происходит расщепление антигена до пептидов, погружаются внутрь клетки и сливаются с секреторными везикулами, содержащими молекулы МНС II. После встраивания пептида в молекулу МНС II комплекс перемещается на поверхность клетки.

Однако существует феномен перекрестной презентации, объясняющий возможность встраивания внеклеточных белков и в молекулу МНС I (за счет их проникновения из эндосомы в цитозоль или непосредственно в эндоплазматический ретикулум).

Рис. Процессинг молекул главного комплекса гистосовместимости класса II и внеклеточных пептидов (12)

Роль МНС сводится к кодированию и обеспечению следующих процессов:

регуляции иммунного ответа,

способности распознавать «своё» и «чужое»,

способности отторгать чужеродные ткани,

способности синтезировать ряд молекул иммунной системы (комплемента, цитокинов),

предрасположенности человека к ряду болезней (диабет, злокачественные опухоли,

артриты, амилоидоз, болезни сердечно-сосудистой системы, почек и др.).

Гены, контролирующие иммунный ответ, первоначально были названы Ir-генами (Immune response genes). В настоящее время известно, что основным локусом (но не единственным) является МНС II класса. Генетический контроль иммунного ответа в узком смысле подразумевает возможность варьирования его выраженности в зависимости как от генетических особенностей индивидуума, так и от характера антигена. Его действие реализуется практически всегда через влияние на презентацию антигена, поскольку эффективность такой презентации зависит от степени соответствия эпитопа и строения антигенсвязывающей щели молекул — продуктов МНС. Генетический контроль ограничивается не только контролем его уровня, но и определяет качество, в частности, преобладание Th1или Th2-зависимых процессов

Механизмы формирования адаптивного иммунного ответа

Иммунным ответом называют комплекс реакций организма, индуцированных антигеном, направленных на его распознавание, элиминацию и запоминание информации о контакте с ним.

Основными формами адаптивного иммунитета являются:

1.антителозависимый иммунный ответ (гуморальный);

2.Т-лимфоцитзависимый имунный ответ (клеточный):

цитотоксический,

воспалительный,

трансплантационный.

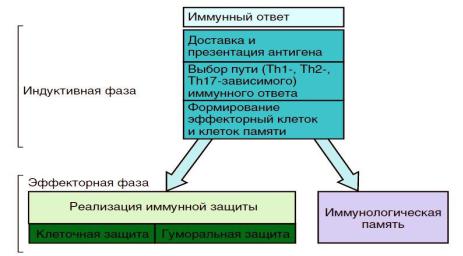

Внастоящее время выделяют 2 стадии формирования иммунного ответа*(Рис.28):

индукции,

эффекторную (продуктивную).

Примечание*: далее рассматриваются механизмы формирования первичного иммунного ответа на тимусзависимые антигены.

В индуктивную стадию формирования адаптивного иммунитета происходит:

1.доставка антигена из места проникновения в периферические органы иммунной системы,

2.процессинг антигена,

3.презентация антигена,

4.дифференцировка и пролиферация клонов лимфоцитов, имеющих комплементарные антигену распознающие рецепторы,

5.секреция цитокинов,

6.формирование эффекторных клеток и клеток иммунологической памяти

Рис.28 Фазы адаптивного иммунного ответа (12)

Переход к эффекторной фазе происходит постепенно и соответствует концу первой — началу второй недели со времени контакта с антигеном. Собственные эффекторные механизмы адаптивного иммунитета немногочисленны, в связи с чем активно используются реакции врожденного иммунитета, эффективность которых многократно усиливается факторами адаптивного.

В эффекторную стадию иммунного ответа происходит накопление продуктов иммунной реакции, направленных на элиминацию антигена и формирование иммунологическогй памяти -

приобретение действенного способа защиты от реинфекции. |

|

В зависимости от формы иммунного ответа продуктами могут быть |

антитела, |

цитотоксические лимфоциты, а также макрофаги и NK, активированные цитокинами Т- лимфоцитов.

В большинстве случаев миграция клеток, участвующих в презентации антигена, включает взаимодействие и поглощение объекта дендритными клетками в барьерных тканях путем эндоцитоза, перемещение ДК в тканевую жидкость и затем в лимфу, где они приобретают характерную форму вуалевых клеток; далее с током лимфы они попадают в Т-зоны регионарных лимфоузлов, превращаясь в интердигитальные клетки. Одновременно с миграцией дендритные клетки осуществляют процессинг и презентацию антигена.

Процессинг антигена представляет собой его обработку внутри АПК со встраиванием в молекулы МНС I и/или II класса.

Презентация антигена — представление эпитопов в составе молекул МНС I и II классов Т- хелперам.

Антигенпредставляющие клетки, их роль в развитии иммунного ответа

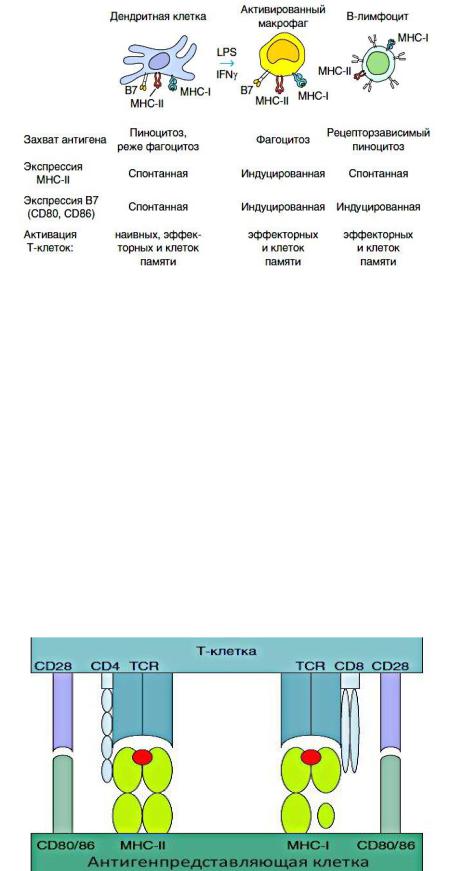

В Т-зонах лимфоузлов антиген Т-клеткам представляют специализированные антигенпрезентирующие клетки (АПК) при прямом контактном взаимодействии.

Презентация сопровождается передачей Т-лимфоцитам дополнительных, усиливающих сигналов – костимуляцией, обеспечивающих активацию клеток, распознающих антиген

(активация - это процесс перехода клетки из покоящегося состояния в функционально активное со вступлением в клеточный цикл и размножением).

АПК — гетерогенная группа клеток; в качестве АПК может выступать любая клетка, имеющая на своей поверхности молекулы МНС обоих классов (I и II), а также костимулирующие молекулы. Таким набором обладают «профессионаьные» АПК: дендритные клетки, макрофаги, В-

лимфоциты; при воспалении презентирующую активность могут проявлять и другие клетки, например, эндотелиальные, эпителиальные. Однако при первичном иммунном ответе, требующем привлечения наивных Т-лимфоцитов, роль АПК эффективно выполняют только дендритные клетки, обладающие наиболее выраженным презентационным потенциалом. Следует отметить, что экспрессия ко-стимулирующих молекул происходит после распознавания РАМР при одновременном действии ряда цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-12 и др.)

Таблица 9

Особенности процессинга и презентации антигенов для основных субпопуляций Т-лимфоцитов

Процессинг |

|

антигена в АПК для |

Механизм |

представления |

|

|

|

|

поглощение экзогенных молекул путем эндоцитоза, |

|

расщепление белков в эндосомах, слияние эндосом с |

1. СD4-лимфоцитам |

везикулами, содержащими молекулы МНС-II и |

|

встраивание в них образовавшихся пептидов, |

|

перемещение комплекса на поверхность АПК |

|

|

|

естественная деградация внутриклеточных |

|

цитоплазматических белков в протеосомах, транспорт |

2. СD8-лимфоцитам |

образовавшихся пептидов в эндоплазматический |

|

ретикулум, встраивание в молекулу МНС-I и |

|

перемещение комплекса на поверхность АПК |

|

|

Рис.30 Основные разновидности «профессиональных» антигенпредставляющих клеток (12)

Для активации Т-лимфоцитов и включения их в иммунный ответ необходимо воздействие на них 3 основных сигналов:

контактного взаимодействия Т-клеточного рецептора с эпитопом, встроенным в молекулу МНС на мембране АПК (феномен «двойного распознавания),

контактного взаимодействия между комплементарными костимулирующими молекулами мембран Т-лимфоцитов и АПК (известно несколько пар костимулирующих молекул, одна молекула из каждой пары располагается на мембране Т-лимфоцита, другая — на АПК; наиболее важная из пар: СD28 — СD80/СD86, также СD40 — СD154 — особенностью этой пары является направленность сигнала преимущественно в сторону АПК, а не Т-лимфоцита),

действие цитокинов, основным среди которых является ИЛ-2, активно секретируемый Th1, а также CD40 и в меньшей стпепни CD8 лимфоцитами.

Пролиферировать начинает лишь та группа Т-клеток, у которых имеются соответствующие антигену TCR, в результате чего формируется узкоспецифичный клон лимфоцитов.

ИЛ-2, синтезируемый и секретируемый активированными СD4+Т-лимфоцитами, служит основным ростовым фактором этих клеток, регулируя процесс по аутокринному типу и обеспечивая пролиферацию в течение 3-5 сут.

Рис.31 Схема презентации антигена с участием молекул МНС, TCR, корецепторов (СD4, СD8) и костимулирующих молекул (12)

ИЛ-2 имеет два основных физиологических эффекта — индуцирует антигензависимую пролиферацию всех разновидностей Т-клеток и способствует дифференцировке некоторых функциональных субпопуляций — цитотоксических лимфоцитов, регуляторных Т-клеток.

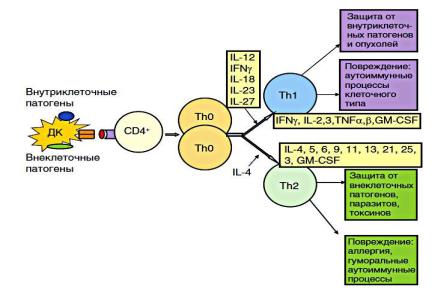

На этом этапе СD4+ лимфоциты хелперной субпопуляции обозначаются как Th0-клетки. Происходит секреция и других важных цитокинов (ИЛ 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, ИФ-γ, ФНО-α и др.).

Далее запускается процесс дифференцировки (дихотомии) Th0 на адаптивные субпопуляции,

наиболее ранними из которых являются Th1 и Th2, различающиеся по спектру синтезируемых ими цитокинов и соответственно направлением запускаемого иммунного ответа.

Направление дихотомии в сторону той или иной субпопуляции зависит от ряда факторов, 2 из которых являются наиболее важными:

1.основной - характер антигена или РАМР, с которыми они связаны (сигналы от РАМР могут воспринимать рецепторы антигенпредставляющих клеток, участвующих в процессе, и передавать лимфоцитам), существуют перечни патогенов, являющихся избирательными индукторами Th1 и Th2;

2.спектр действующих цитокинов (основным индуктором Th1 служит ИЛ-12, в меньшей

степени — ИФ-γ и др.; для Th2 — только ИЛ-4).

Также существует ряд дополнительных факторов, например, путь поступления антигена в организм.

Рис.32 Дифференцировка Т-хелперов типов Th1 и Th2 и процессы, регулируемые ими

(12)

Несколько позже из активированных СD4+Т-лимфоцитов под влиянием ИЛ-6 и др. возникает еще одна адаптивная субпопуляция — Th17, независимо от Th1 и 2, хотя цитокины, секретируемые последними, подавляют развитие Th17.

Антитела, их стуктура и функции

Антителами (иммуноглобулинами) называют растворимые белки (гликопротеины), присутствующие в сыворотке крови и др. биологических жидкостях, синтезирующиеся в подавляющем большинстве случаев в ответ на контакт антигенов с клетками иммунной системы и предназначенные для их специфического связывания.

В организме молекулы антител, помимо растворимой, могут находиться и в других формах:

в составе иммунных комплексов (антиген-антитело),

в структуре BCR,

фиксированными на мембранах клеток, имеющих Fc-рецепторы (макрофагах, нейтрофилах и др.).

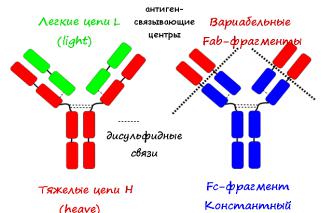

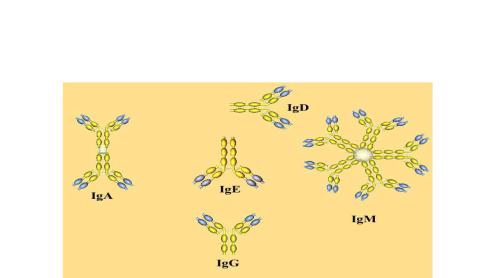

Существует 5 классов иммуноглобулинов: IgG, IgM, IgA (сыворотный и секреторный), IgD, IgE. Полипептидные цепи Ig существуют не в виде линейных последовательностей аминокислот, а

имея вторичную и третичную структуру, закручены в виде глобул, называемых доменами. Принципиально структура любого мономера Ig (рис.36) представлена двумя парами

полипептидных цепей — L (легких, от англ. light) и H (тяжелых, от англ. heave), связанных дисульфидными связями и распадающимися при обработке папаином на 3 фрагмента:

два вариабельных (Fab), каждый их которых представлен одним вариабельным доменом и имеет активный центр (паратоп), предназначенный для связывания с эпитопами антигена,

один константный (Fc) - представлен тремя константными доменами, ответственен за взаимодействие с компонентами комплемена и прикрепление к соответствующим

рецепторам на мембранах клеток.

Антитела, имеющие только один активный центр, называются неполными.

Рис.36 Строение молекулы иммуноглобулина

Таблица 10

|

|

|

|

Характеристика классов иммуноглобулинов |

||||

|

Класс |

|

Форма |

|

Относительное содержание (%) в |

|||

|

|

|

сыворотке крови, роль |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10%, синтезируются первыми в ответ |

|

|

IgM |

|

пентамер |

|

на контакт клеток иммунной системы с |

|||

|

|

|

антигеном; высоко-авидны и |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

малоафинны (мало-специфичны) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

75%, появляются позднее IgM при |

|

|

IgG |

|

|

|

|

первичном иммунном ответе (с конца 2- |

||

|

|

|

|

|

ой недели), при вторичном — на 3-4-й |

|||

|

(имеет 4 |

|

мономер |

|

||||

|

|

|

день, обычно минуя фазу образования |

|||||

|

подкласса) |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

IgM; высокоафинны (высокоспе- |

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

цифичны); проходят через плаценту |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сывороточный — |

|

|

|

|

|

IgA |

|

мономер или димер; |

|

15%, высокоспецифичны, участвуют в |

|||

|

(имеют 2 |

|

секреторный — димер, |

|

||||

|

|

|

защите слизистых оболочек |

|||||

|

подкласса) |

|

соединенный секре- |

|

||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

торным компонентом |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IgE |

|

мономер |

|

Менее 0,01%, участвуют в развитии |

|||

|

|

|

аллергии |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Менее 0,1%, роль изучена не |

|

|

IgD |

|

|

мономер |

|

|

достаточно; в мембраносвязанной |

|

|

|

|

|

|

форме присутствует на поверхности В2 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

наивных лимфоцитов в качестве BCR |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.37 Строение иммуноглобулинов различных классов

Существуют следующие типы специфичности антител (АТ):

-изотипы - классы иммуноглобулинов - определяются типом тяжелой цепи (соответственно μ — для IgM, γ – IgG, α – IgA, δ – IgD, ε - IgE), одинаковы у всех особей данного вида (характеристика особенностей строения и роли каждого из классов представлены в табл.10, рис 37);

-аллотипы — варианты иммуноглобулинов в пределах одного изотипа, индивидуальные для каждой особи;

-идиотипы — Ig, различающиеся по специфичности к антигенам.

Впределах молекулы антитела возможно наличие идиотипа как индивидуального (частного), являющимися уникальным по спцифичности к конкретному эпитопу, так и общего (перекрестнореагирующего), характерного для антител к различным распространенным антигенам.

Идентичные антитела (одинаковой специфичности и изотипа), являющиеся продуктами одной плазматической клетки-предшественницы, полученные в лабораторных условиях методом «гибридом» и выделяемые из крови животных, называются моноклональными.

Взаимодействие антител с антигенами обратимо, причем прочность взаимодействия

напрямую зависит от степени комплементарности активного центра антитела и антигенной детерминанты, т. е. от уровня специфичности АТ, что выражается термином «афинность».

Существует и другое понятие, характеризующее процесс взаимодействия антител с антиггенами, - «авидность», или жадность, — термин, показывающий, какое количество антигенов одновременно способна связать молекула антитела.

Наиболее авидными (за счет наличия 10 активных центров в пентамере), но при этом малоафинными являются IgM; в то время, как IgG, обладая более низкой авидностью, являются высокоафинными и тем самым наиболее эффективно блокирующими антигены. Появление на первом этапе инфекционного процесса (при первичном иммунном ответе) именно IgM обусловлено их способностью связывать большое количество антигенов, что позволяет в начале эффективно сдерживать развитие заболевания.

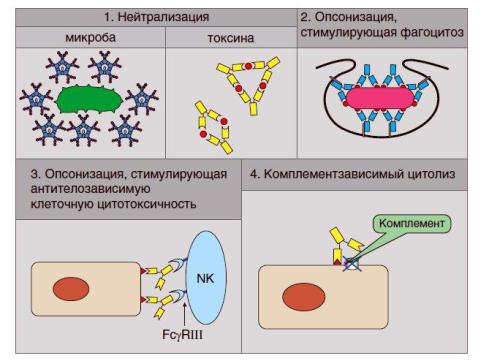

Защитная (эффекторная) роль антител выражается (рис.38) в:

прямом действии на молекулы или организмы — носители антигенов,

косвенном действии путем привлечения дополнительных механизмов (гуморальных — при активации системы комплемента — и клеточных - фагоцитоза, цитотксичности).

Прямое защитное действие антител реализуется за счет:

нейтрализации токсинов бактерий и других высокомолекулярных веществ биологического происхождения,

поверхностной блокады мембранных структур патогенов с угнетением их подвижности и

адгезии на клетках-мишенях, способности преодолевать тканевые барьеры.

Косвенное защитное действие антител, опосредованное привлечением эффекторных клеток, может реализоваться путем:

активации системы комплемента по классическому пути,

опсонизации антигена с облегчением его фагоцитоза и переваривания,

антителозависимой цитотоксичности, которая выражается в опсонизации клеток-мишеней с облегчением их узнавания нормальными киллерами и усилением цитолиза таких клеток киллерами.

Рис.38 Основные механизмы действия антител (12)