- •Иммунология. Занятие №7. Иммунные реакции

- •Серологические реакции – понятие, свойства, применение

- •Реакция агглютинации – определение, компоненты, применение.

- •С тадии реакции агглютинации, учёт результатов (о-, н-агглютинация)

- •Внешние проявления ра

- •Способы постановки реакции агглютинации – ориентировочная и развернутая. Титр реакции агглютинации.

- •Ориентировочная

- •Развернутая (р-я Видаля, Грубера)

- •Варианты реакции агглютинации.

- •Реакция преципитации – определение, компоненты, применение.

- •С пособы постановки реакции преципитации.

- •Реакция связывания комплемента – компоненты, фазы, применение.

- •2 Фаза (индикаторная):

- •Механизм, учет результатов реакции связывания комплемента.

- •Реакция иммуноблотинга, реакция нейтрализации токсина антитоксином (in vivo, in vitro).

- •Реакции с мечеными антигенами и антителами.

Реакция иммуноблотинга, реакция нейтрализации токсина антитоксином (in vivo, in vitro).

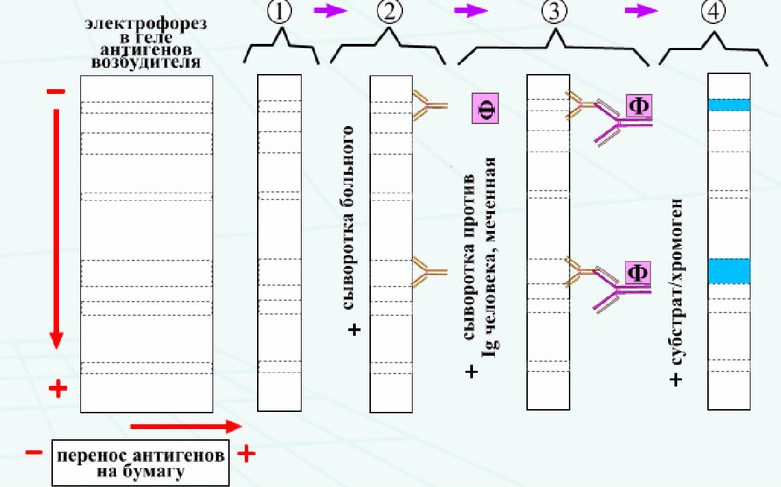

Иммуноблотинг

Электрофорезом выделяют антигены в полиакриламидном геле.

Переносят их на активированную бумагу или микропористую нитроцеллюлозную мембрану. Фирмы выпускают такие полоски с «блотами».

На полоски наносят сыворотку больного.

П

осле

инкубации отмывают от антител, которые

не связались и наносят меченую

антиглобулиновую сыворотку.

осле

инкубации отмывают от антител, которые

не связались и наносят меченую

антиглобулиновую сыворотку.Комплекс АГ + АТ больного + анти-Ig выявляют, добавляя хромоген, изменяющий окраску под действием фермента.

Иммуноблотинг применяют для диагностики ВИЧ-инфекции и др.

Реакция нейтрализации токсина антитоксином

In vitro:

Реакция флоккуляции

В геле по Оухтерлони – например, для выялвения токсигенности дифтерийной палочки.

In vivo:

Введение токсина (АГ) + антитоксичекой сыворотки (АТ) в культуры клеток, эмбрионы, лабораторному животному

Отсутствует или проявляется эффект действия токсина (гибель, некроз кожи в месте введения)

Реакции с мечеными антигенами и антителами.

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) (метод Кунса)

Д ля

выявления АГ или АТ. Три разновидности:

прямая,

непрямая,

с

комплементом.

ля

выявления АГ или АТ. Три разновидности:

прямая,

непрямая,

с

комплементом.

Прямая РИФ основана на том, что антигены, обработанные сыворотками с антителами, мечеными флюорохромами, способны светиться в УФ-лучах люминесцентного микроскопа. Свечение зеленого цвета по периферии клетки.

Непрямая РИФ: выявляют комплекс АГ+АТ с помощью антиглобулиновой сыворотки, меченной флюорохромом.

М

азки

из взвеси микробов обрабатывают

антителами антимикробной сыворотки,

полученной при заражении кроликов.

азки

из взвеси микробов обрабатывают

антителами антимикробной сыворотки,

полученной при заражении кроликов.Антитела, которые не связались с АГ микробов, отмывают, оставшиеся выявляют, обрабатывая меченной антиглобулиновой сывороткой.

В результате образуется комплекс микроб + антимикробные кроличьи антитела + антикроличьи антитела, меченные флюорохромом.

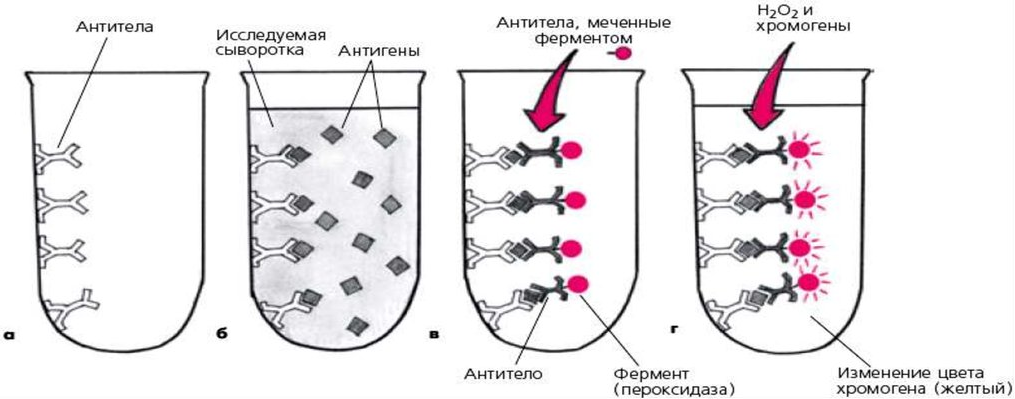

Иммуноферментный анализ (ИФА)

Выявление антигенов с помощью соответствующих им антител, конъюгированных с ферментом-меткой (щелочная фосфатаза, пероксидаза хрена, бета-галактоидаза).

После соединения АГ с меченной ферментом иммунной сывороткой добавляют субстрат/хромоген, который расщепляется ферментом.

В результате изменяется цвет продукта реакции

Чем интенсивнее окраска, тем больше число молекул связавшихся АГ-АТ.

Твердофазный ИФА: один из компонентов (АГ или АТ) адсорбирован на твёрдом носителе, например в лунках планшеток из полистирола.

Конкурентный вариант ИФА: искомый и меченный ферментом антигены (или АТ) конкурируют друг с другом за связывание антител (или АГ) иммунной сыворотки.

ИФА применяется для диагностики вирусных, бактериальных, паразитарных болезней (ВИЧ, гепатит В), а также для определения гормонов, ферментов, лекарственных препаратов и др. БАВ, содержащихся в исследуемом материале.

Радиоиммунологический метод (также различают твёдрофазный и конкурентный)

Реакция АГ-АТ, меченных радионуклидами: 125J, 14C, 3H, 51Cr и др.

После образования иммунного комплекса определяют его радиоактивность (β и γ излучение) счётчиком.

Чем больше интенсивность излучения, тем больше число связавшихся молекул

АГ-АТ.