ИЭ / 6 сем (станции+реле) / Наиважнейшие методические пособия / Учебное пособие_Производство электроэнергии_2012 г

.pdfбольшие к КЭС и ТЭЦ; К — капиталовложения на сооружение электроустановки, тыс. руб.; И — годовые эксплуатационные издержки, тыс. руб. /год; У — ущерб от недоотпуска электроэнергии, тыс. руб. /год.

При учебном проектировании допускается учитывать капиталовложения в различающиеся по вариантам элементы электроустановки. Расчетная стоимость оборудования приведена в [4, 5], а также в Приложении 1. Для подсчета капитальных вложений рекомендуется следующая форма (табл. 3).

Т а б л и ц а 3

Расчет капиталовложений

|

|

|

|

|

|

|

Расчет- |

1 вариант |

2 вариант |

|

||

№ |

|

Наименова- |

|

ная стои- |

|

|

|

|

|

|||

Число |

|

Число |

|

|

||||||||

п/п |

|

ние элемента |

|

мость |

сумма |

сумма |

|

|||||

|

|

единиц |

единиц |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

единицы |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

Трансформа- |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

тор |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

|

Ячейка РУ |

с |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

выключате- |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

лем |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Итого |

|

|

|

К1= |

|

К2= |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Годовые эксплуатационные издержки определяют согласно |

|||||||||||

формуле: |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

И = |

аК |

+ |

W |

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

100 |

год |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

где а — отчисления на обслуживание, % (по данным [4] а = 8…9%); β

— тариф на электроэнергию (принимается с учетом района размещения электроустановки, рынка электроэнергии) [4]; W год — годовые

потери энергии в электроустановке, кВт∙ч.

11

Для определения эксплуатационных издержек необходимо рассчитать потери в трансформаторах.

Потери электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе определяют по формуле:

|

S |

макс |

|

2 |

|

W = P T + P |

|

|

|

||

|

|

||||

х |

к |

|

|

|

|

|

|

Sном . |

|||

Здесь Pх, Pк — потери мощностей холостого хода и короткого замыка-

ния, кВт; Т — продолжительность работы трансформатора в году (принимают Т = 8760 ч для трансформаторов связи или Т = 8760 - Тр для блочных трансформаторов, где Тр — продолжительность ремонта блока); Sмакс – расчетная максимальная нагрузка трансформатора, МВ∙А (определяется по схеме); Sном — номинальная мощность трансформатора, MB∙А; — продолжительность максимальных потерь, определяется по типичному графику стр.546 [5] в зависимости от продолжительности использования максимальной нагрузки Тмакс. В свою очередь Тмакс зависит от типа электростанции и режима ее работы.

Так, при расчете потерь в блочных трансформаторах КЭС и АЭС принимают Тмакс = 7000 час, на ТЭЦ – (5000–6000) час, для ГЭС – (4000–5000) час. При расчете потерь в трансформаторах связи Тмакс трансформатора (автотрансформатора) принимают как среднее значение между Тмакс генератора и Тмакс нагрузки на шинах. Тмакс нагрузки на шинах РУ ГН составляет (3000–5000) час, а на шинах повышенных напряжений (6000–7000) час.

Потери электроэнергии в трехобмоточных трансформаторах (автотрансформаторах) определяют по формуле

|

|

|

S |

макс |

в |

|

2 |

|

|

|

S |

макс |

с |

|

2 |

|

|

|

S |

макс н |

|

2 |

|

|

W = P T + P |

|

|

|

|

в |

+ P |

|

|

|

|

с |

+ P |

|

|

|

|

н |

, |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

х |

к в |

Sном |

|

|

|

к с |

Sном |

|

|

|

к н |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sном |

|

|

|

|||||

где индексами «в», «с», «н» обозначены величины, относящиеся соответственно к обмоткам высшего, среднего и низшего напряжений. В целях упрощения расчетов можно принять в = с = н .

12

В каталогах приведены потери к. з. для каждой пары обмоток. Потери в отдельных обмотках рассчитываются по формулам:

Для трехобмоточных трансформаторов

Pк в = 0,5(Pк в-с + Pк в-н − Pк с-н ),

Pк с = 0,5(Pк в-с + Pк с-н − Pк в-н ),

Pк н = 0,5(Pк в-н + Pк с-н − Pк в-с ). |

|

|||||||||||||

Для автотрансформаторов |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

P |

|

|

|

|

P |

|

|

|

||

P |

= 0,5 P |

+ |

|

к в-н |

|

− |

|

к с-н |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

к в |

к в-с |

|

|

k 2тип |

|

|

|

|

k 2тип |

, |

||||

|

|

|

|

P |

|

|

|

|

P |

|

|

|

||

P |

= 0,5 P |

+ |

|

к с-н |

|

− |

|

|

к в-н |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

к с |

к в-с |

|

|

k 2тип |

|

|

|

k 2тип |

, |

|||||

|

|

|

|

P |

|

|

|

|

P |

|

|

|

||

P |

= 0,5 P |

+ |

|

к в-н |

|

− |

|

к с-н |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

к н |

к в-с |

|

|

k 2тип |

|

|

|

|

k 2тип . |

|||||

Недостающие в справочниках данные по потерям к. з. для каждой пары обмоток в трехобмоточных автотрансформаторах даны в Приложении 2, для трехобмоточных трансформаторов можно принять:

Pк в = Pк с = Pк н = 0,5Pк в-с .

Ущерб из-за недоотпуска электроэнергии определяется в том случае, если сравниваемые варианты имеют существенное различие в надежности питания. Для учета этой величины необходимо знать вероятность и длительность аварийных отключений, характер производства и ряд других факторов, рассматриваемых в специальной литературе [1]. В курсовом проекте варианты структурной схемы, как правило, сравнивают без учета ущерба от недоотпуска электроэнергии.

Окончательно варианты выбирают по данным табл. 4.

13

Т а б л и ц а 4

Выбор вариантов по величине затрат

№п/п |

Составляющие годовых эксплуатацион- |

1-й |

2-й |

|

ных расходов, тыс. руб./год |

вариант |

вариант |

||

|

||||

|

|

|

|

|

1 |

Отчисления на обслуживание |

|

|

|

|

аК /100 |

|

|

|

2 |

Стоимость потерь энергии Ипот |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Итого, И |

|

|

|

3 |

Ущерб из-за недоотпуска |

|

|

|

|

электроэнергии, У |

|

|

|

4 |

Приведенные затраты: З=pнК+И+У |

|

|

|

|

|

|

|

1.3. Структурные схемы конденсационных электростанций

Конденсационные тепловые электрические станции (КЭС) сооружаются вблизи месторождений топлива, вдали от крупных узлов электрической нагрузки. Поэтому всю вырабатываемую электрическую энергию, за вычетом расхода на собственные нужды, КЭС выдают в сеть повышенного напряжения. С целью улучшения экономических показателей станций на них устанавливают агрегаты мощностью 100, 160, 200, 300, 500, 800 МВт. Учитывая сказанное выше, схемы КЭС строят по блочному принципу: котел — турбина — генератор — трансформатор без сборных шин на генераторном напряжении. В отдельных случаях блок охватывает также и линию электропередачи.

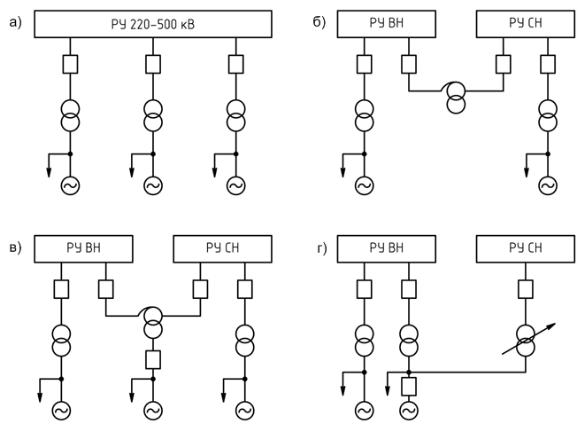

В зависимости от мощности генераторов различают блоки единичные (рис. 1, а), укрупненные (рис. 1, б, 1, в) и объединенные (рис. 1, г). Укрупненный блок при прочих равных условиях имеет лучшие технико-экономические показатели, чем сумма простых блоков. Однако с увеличением мощности блока возрастает его роль в энергосистеме и требования к надежности работы. Мощность укрупненного блока должна быть соизмерима с аварийным резервом энергосисте-

14

мы, который в современных условиях принимают равным 10–12% мощности энергосистемы.

Рис. 1

Применение трансформаторов с расщепленными обмотками в укрупненных блоках позволяет снизить уровень токов короткого замыкания в сети генераторного напряжения.

Тип блока выбирается на основании технико-экономического сопоставления целесообразных вариантов с учетом режимов и надежности работы электростанции, затрат на оборудование генераторного и повышенного напряжений, стоимости потерь энергии в повышающих трансформаторах, удобств эксплуатации, конструктивнокомпоновочных решений и др.

Во всех электрических блоках между генераторами и повышающими трансформаторами, как правило, устанавливаются выключатели.

Применение генераторных выключателей снижает число коммутаций в РУ повышенного напряжения и РУ собственных нужд, повышает надежность работы РУ за счет локализации отказов генератора и турбины. Генераторный выключатель повышает в целом надежность блока, так как упрощает эксплуатацию и позволяет пускать и останавливать блок без переключений СН на резервный трансформатор. С другой стороны, наличие генераторного выключателя, как до-

15

полнительного элемента, понижает безотказность самого блока. Кроме того, для блоков мощностью 500 МВт и выше существуют технические трудности в изготовлении генераторных выключателей. До настоящего времени в блоках 500 МВт устанавливались воздушные выключатели, а для блоков 800 МВт и более освоен выпуск выключателей нагрузки типа КАГ (комплекс аппаратный генераторный), которые предназначены для включения и отключения генератора в нормальном режиме, но не позволяют отключать токи к. з. В Приложении 6 рассмотрены конструкции элегазовых генераторных распределительных устройств, рекомендуемых к установке в современных блоках.

В объединенных и укрупненных блоках, а также в блоках с автотрансформаторами генераторные выключатели ставятся всегда, как и в единичных блоках пиковых электростанций. Генераторные выключатели необходимы и в единичных блоках, если РУ выполняется по схеме многоугольника, схеме 3/2 или 4/3.

Структурные схемы электростанций с мощными блоками показаны на рис. 2. Схема 2, а применяется в случае выдачи мощности в сеть одного напряжения.

Блочные электрические станции нередко имеют несколько повышенных напряжений, например, 110 и 220 кВ, 110, 220 и 500 кВ, 110, 330 и 750 кВ и т.д. В этом случае для связи сетей разных напряжений, как правило, используют автотрансформаторы (АТ). Как известно, автотрансформатор имеет электрическую связь между обмотками высокого (ВН) и среднего напряжения (СН). Третья обмотка низкого напряжения (НН) соединена в треугольник и имеет трансформаторную связь с обмотками ВН и СН.

Автотрансформатор характеризуется номинальной (проходной) мощностью Sном и типовой мощностью Sтип, которая связана с номинальной коэффициентом типовой мощности kтип: Sтип = kтипSном.. В свою очередь kтип=1– (1/kат), где kат — коэффициент трансформации.

16

.

Рис. 2

Типовая мощность определяет расход материалов, а, следовательно, вес, размеры и стоимость трансформаторов. Чем ближе напряжения друг к другу, тем меньше kтип, и тем более выгоден по экономическим соображениям автотрансформатор по сравнению с трансформатором.

При выборе схем с AT необходимо тщательно анализировать возможные режимы их работы. Наиболее экономичными для AT являются автотрансформаторный режим с передачей Sном из сети ВН в сеть СН и обратно и комбинированный с передачей типовой мощности со стороны НН и мощности Sном – Sтип со стороны СН в сеть ВН. В этом режиме автотрансформатор работает со сниженными потерями. На подстанциях используется также комбинированный понижающий

17

режим с передачей мощности из сети ВН в сеть СН и НН, который также является выгодным.

Вструктурной схеме КЭС (рис. 2, б) суммарная мощность блоков, присоединяемых к РУ СН, должна примерно соответствовать нагрузке сети СН. Схему рис. 2, в составляют таким образом, чтобы в РУ СН был некоторый избыток генераторной мощности, и AT работал в выгодном режиме.

Вслучае, когда сеть среднего напряжения имеет незаземленную или компенсированную нейтраль (35 кВ), вместо автотрансформаторов предусматривают трехобмоточные трансформаторы. При этом необходимо иметь в виду, что все три обмотки такого трансформатора рассчитаны на Sном.

Вслучае, когда сеть среднего напряжения имеет незаземленную или компенсированную нейтраль (35 кВ), вместо автотрансформаторов предусматривают трехобмоточные трансформаторы. При этом необходимо иметь в виду, что все три обмотки такого трансформатора рассчитаны на Sном.

Схема рис. 2, г целесообразна лишь при малой нагрузке на среднем напряжении (не более 15% номинальной мощности генератора).

Выбор трансформаторов

Мощность блочных двухобмоточных трансформаторов выбирают по мощности присоединенных к ним генераторов: S ном т ≥

≥ S ном г. Если генератор включается в блок с автотрансформатором, то расчетная мощность последнего определяется максимальной нагрузкой обмотки НН, к которой присоединен генератор:

Sрасч =Pном г / (cosφ · kтип).

После выбора номинальной мощности автотрансформатора проверяется возможность передачи через него максимальной мощности из РУ СН в РУ ВН.

Для пиковых и полупиковых энергоблоков, находящих все большее применение, целесообразно учесть способность трансформа-

18

торов к систематическим перегрузкам за счет неравномерности графика нагрузки без сокращения срока службы, т.е. Sном ≥

≥ Sрасч / kп сист, где kп сист — допустимый коэффициент систематических перегрузок, который определяют по графикам нагрузочной способности трансформаторов (мощностью до 250 МВА) согласно ГОСТ

[2].

Расчетная мощность автотрансформаторов связи, включенных между РУ высшего и среднего напряжения, определяется на основе анализа перетоков мощности между этими РУ в нормальном и аварийном режимах. В частности, необходимо рассматривать отключение одного из блоков, присоединенных к РУ среднего напряжения. При выборе числа автотрансформаторов связи учитывается, вопервых, требуемая надежность электроснабжения потребителей сети среднего напряжения, а во-вторых — допустимость изолированной работы блоков на РУ среднего напряжения. Если нарушение связи между РУ высшего и среднего напряжений влечет за собой недоотпуск электроэнергии потребителям или окажется, что минимальная нагрузка сети среднего напряжения ниже технологического минимума мощности отделившихся блоков, то предусматриваются два автотрансформатора связи, мощность каждого из которых определяется из условия

Sном ·kп ав ≥ Sрасч,

где kп ав — коэффициент допустимой аварийной перегрузки, принимается равным, как правило, 1,4 (более подробно в [4]).

В электроустановках рекомендуется применять трехфазные трансформаторы. В тех случаях, когда невозможно изготовление трехфазных трансформаторов очень большой мощности или имеются ограничения при транспортировке (железная дорога, горные условия и др.), допускается применение групп из двух трехфазных или трех однофазных трансформаторов.

Предусматривается один резервный однофазный трансформатор на девять устанавливаемых однофазных единиц. При установке одной

19

группы однофазных автотрансформаторов для связи между РУ среднего и высшего напряжений возможно обоснование установки резервной фазы по условиям обеспечения надежной работы сети. Резервная фаза подключается вместо ремонтируемой путем перекатки и перестановки.

Структурные схемы АЭС аналогичны схемам КЭС.

1.4. Структурные схемы теплоэлектроцентралей

ТЭЦ предназначены для снабжения потребителей тепловой и электрической энергией. Характерным для ТЭЦ является наличие значительной местной нагрузки в радиусе 2–10 км от станции, которую целесообразно питать на генераторном напряжении. Избыток мощности ТЭЦ отдают в сети повышенного напряжения системы. Поэтому на ТЭЦ применяют распределительные устройства генераторного и повышенных напряжений.

Современные ТЭЦ с агрегатами большой единичной мощности имеют блочную схему, аналогичную схемам КЭС. Иногда схема ТЭЦ состоит из двух частей: первая часть с генераторами меньшей мощности имеет РУ 6 или 10 кВ и трансформаторы связи, вторая — блочная.

Структурные схемы ТЭЦ приведены на рис. 3 [3]. Если мощность местной нагрузки 6–10 кВ не менее 50% установленной мощности, а мощность агрегатов 30–60 МВт, то целесообразны схемы "а", "б".

При наличии местной нагрузки на двух напряжениях применяются схемы "в" и "г". Если мощность местной нагрузки менее 30% установленной мощности генераторов ТЭЦ, используются схемы "д".

На рис. "е" показана комбинированная схема с РУ ГН и блока-

ми.

20