- •Аннотация

- •Содержание

- •1.1. Первые упоминания о SiC и GaN

- •1.2. Первые опыты на SiC

- •1.3. Опыты на GaN и история открытий.

- •2. Cовременные методы получения SiC и GaN

- •2.1. Методы получения SiC

- •2.2. Методы получения GaN

- •3. Свойства молекул

- •3.1 Описание молекулы карбида кремния.

- •3.2. Описание молекулы нитрида галлия

- •Диоды и транзисторы на основе SiC и GaN

- •Сравнение характеристик полупроводниковых материалов.

- •Диоды на основе SiC и GaN.

- •Транзисторы на основе SiC и GaN.

1.3. Опыты на GaN и история открытий.

В начале семидесятых годов в лаборатории RCA были получены структуры металл–диэлектрик–полупроводник (МДП), в которых наблюдалась электролюминесценция голубого (с длиной волны 475 нм) и зеленого цвета свечения. Эти МДП-структуры стали первыми светодиодами на основе GaN.

В дальнейшем технологи заменили цинк магнием. В результате удалось получить структуру, излучающую свет в голубом и фиолетовом (с длиной волны 430 нм) диапазонах. К сожалению, такие светодиоды обладали очень низким квантовым выходом и эффективностью, поэтому работы по GaN были приостановлены почти на десять лет.

В 80-х годах XX в. работ по GaN в Европе и США практически не было. Но их продолжали вести исследователи в Советском Союзе и Японии. В начале 80-х приоритетными были работы исследователей МГУ им. М. В. Ломоносова Г. В. Сапарина и М. В. Чукичева по активации люминесценции в GaN, проводившиеся на физическом факультете, и работы исследовательской группы В. Г. Сидорова в Ленинградском политехническом институте (ныне Санкт-Петербургский технический университет)

Японским исследователям из университета Нагойи под руководством профессора Исаму Акасаки в конце 80-х гг. удалось получить светодиод на основе GaN со слоем p-типа. Стойкие акцепторы магния активировались при облучении структур GaN электронным пучком; возможность этого в GaN-структурах с акцепторами цинка показали в своих работах исследователи из МГУ в начале десятилетия. Дополнительное легирование p-слоя GaN позволяет улучшать эффективность активации глубоких акцепторов. Этот прорыв открыл дорогу к использованию GaN-структур с p-n-переходом в оптоэлектронике, да и в электронике в целом.

Дальнейшая история GaN касается наших дней и поражает перспективами развития. Заголовки журналов по электронике пестрят самыми разными заявлениями: «Эра безкремниевой электроники», «Нитрид Галия способ жить в человеческом теле», «Зарядные устройства на Нитриде Галлия», «Замена Кремнию» и так далее. Пускай такие заголовки не всегда близки к действительности, точно можно сказать, что самый важный виток в развитии электроники для этого материала только начинается в наше время.

2. Cовременные методы получения SiC и GaN

2.1. Методы получения SiC

В первую очередь стоит снова упомянуть, что печь Ачесона до сих пор используется для получения абразивного порошка Карбида Кремния. Но очевидно, этот метод не применим в производстве электроники.

В

1955 году Ян Энтони Лели из «Philips

Electronics»

подал патент на сублимационный метод

получения кристаллов Карбида Кремния,

который теперь называется «методом

Лели». Монокристаллы SiC

в таком процессе выращивались в результате

перегонки SiC

из более горячих в более холодные области

реактора. Порошок карбида кремния

загружают в графитовый тигель, который

продувают газообразным аргоном и

нагревают примерно до 2500 ° C.

Карбид кремния у внешних стенок тигля

сублимируется и осаждается на графитовом

стержне около центра тигля, который

имеет более низкую т емпературу.

емпературу.

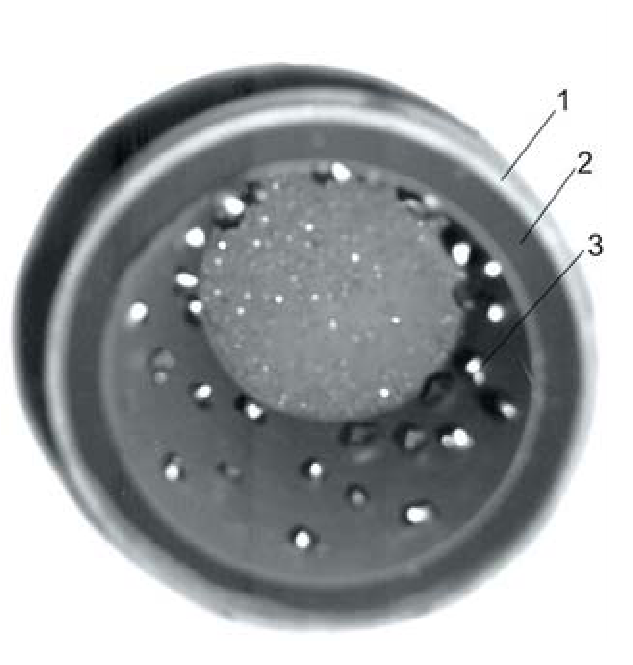

Рисунок 2. Фотография тигля. 1 – тигель. 2 – шихта, 3 SiC – монокристаллы.

Этот метод позволил получить политипно-однородные кристаллы неправильной шестиугольной формы. С куда более чистыми образцами удалось установить, что Карбид Кремния – полупроводник с непрямой зонной структурой. Также было открыто множество других свойств и характеристик, о которых будет рассказано позже. Важным для электроники является то, что Карбид Кремния имеет высокую температуру роста (>2000о C), тяжело обрабатывается и плохо травится. Отчего промышленность 50-х годов снова потеряла к нему интерес.

В 1970 году Ю. А. Водаков и Е. П. Мохов предложили сублимационный сэндвич-метод выращивания эпитаксиальных (наращенных на материале) слоев SiC. Этим методом удавалось управляемо получить слои n- и p- проводимости, то есть создавать p-n структуры. Основной особенностью сэндвич-метода или метода малых промежутков является то, что источником и затравкой служат кристаллы полупроводникового материала. Процесс выращивания кристаллов здесь и далее не будет рассматриваться подробно, так как это область исследования других дисциплин, изучаемых на старших курсах.

С использованием затравок удалось добиться создания больших монокристаллов. Цветков В. Ф. и Таиров Ю. М. в 1979 году предложили метод «Физического транспорта паров» (Physical Vapor Transport - PVT). Также этот метод называют «модифицированным методом Лели».

На основе этих технологий и их модификаций в ФТИ им. Иоффе к середине 80-х годов было разработано несколько SiC-полупроводниковых приборов и проведены обширные исследования электрофизических свойств Карбида Кремния.

Самым современным и эффективным методом эпитаксии плёнок 3C-SiC является газотранспортный метод С. Нишино. Применение стандартного технологического оборудования и подложек большого размера открыло возможность использовать полученные результаты для создания коммерческих изделий. Было создано несколько типов полевых транзисторов. Хотя их характеристики оказались не удовлетворительными по сравнению с современным применением. Обычно такие пленки 3C-SiC используют для создания мембран и тензодатчиков (измеритель уровня деформации).

Вскоре были отработаны режимы роста 6H-SiC пленок на подложках 6H-SiC. Комбинация модифицированного метода Лели, газотранспортной эпитаксии с последующим плазмохимическим травлением и металлизацией поверхности позволило создавать качественные SiC приборы: светодиоды синей области спектра, фотоприемники УФ-диапазона, выпрямительные диоды, полевые и биполярные транзисторы, тиристоры.