ПАРАГРИПП

Выполнила: студентка 2 курса 4 группы педиатрического факультета Нешена А.С.

План

1.Морфология

2.Жизненный цикл вируса

3.Этиология

4.Эпидемиология

5.Патогенез

6.Клиническая картина

7.Лабораторная диагностика

8.Лечение и иммунитет

Определение

Парагрипп — антропонозная острая респираторная вирусная инфекция. Характеризуется умеренно выраженной общей интоксикацией и поражением верхних дыхательных путей, преимущественно гортани.

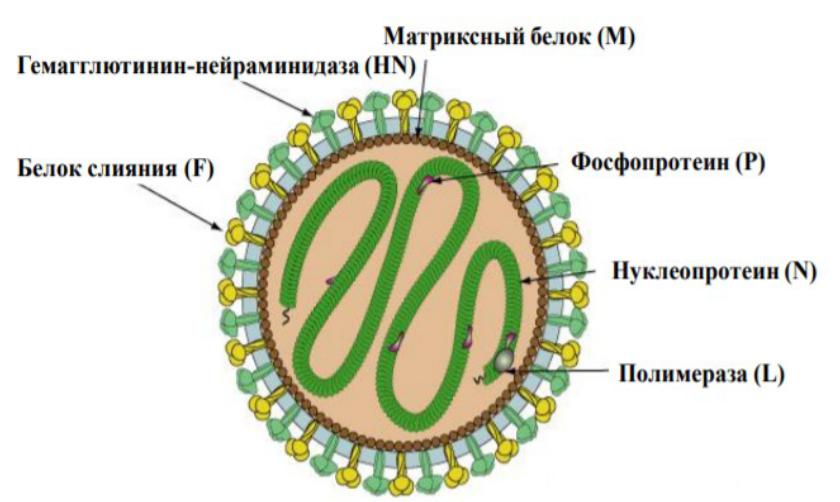

Морфология

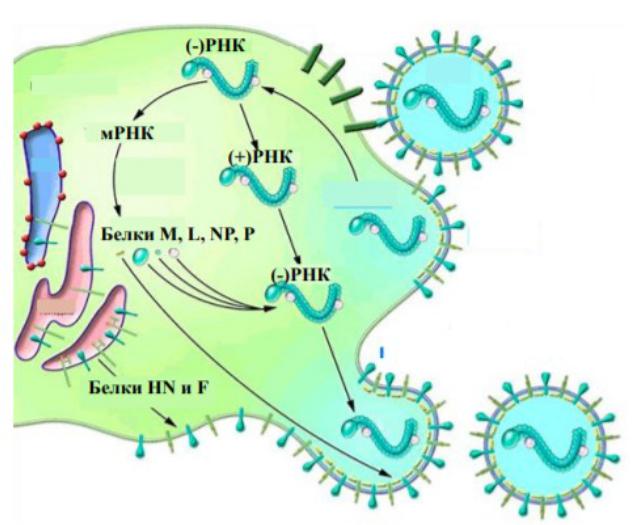

Жизненный цикл вируса

Этиология

Возбудителями парагриппа человека являются вирусы, относящиеся к семейству Paramyxoviridae, роду Respirovirus (серотипы HPIV-1 и HPIV-3) и роду Rubulavirus (серотипы HPIV-2, HPIV-4). Заболевания у людей вызывают вирусы парагриппа серотипов 1, 2 и 3, причем основным патогеном для человека является вирус парагриппа серотипа 3.

Эпидемиология

В структуру возбудителя парагриппа входят молекулы гемагглютинина и нейраминидазы, F-белок для синтеза новых вирионов. Одним из малоизученных, но доказанных свойств вируса считается индукция неполной аутофагии в клетках иммунной системы, способствующая усилению внеклеточной продукции парагриппозных вирионов.

Источник инфекции – больной человек.

Путь передачи – воздушно-капельный, реже контактно- бытовой. Часто возникают внутрибольничные вспышки в организованных детских коллективах, а также среди военнослужащих. Во внешней среде возбудитель неустойчив, погибает при воздействии ультрафиолета, обычных доз дезинфектантов, быстро инактивируется при кипячении.

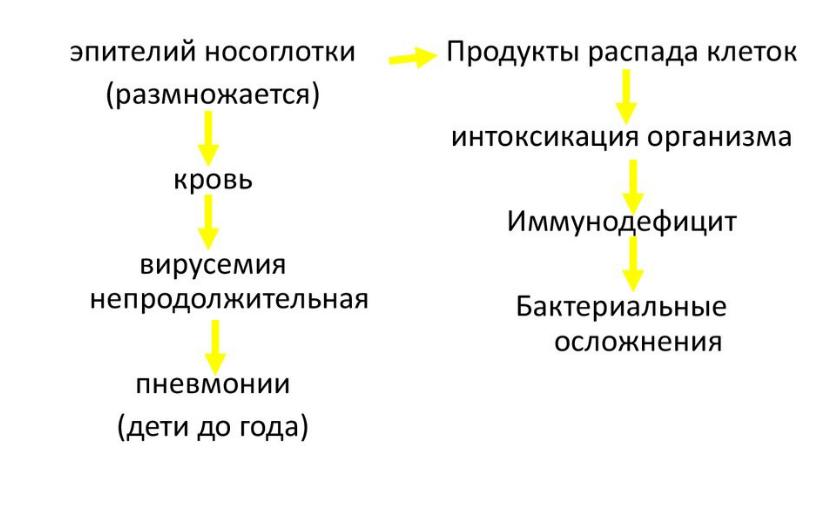

Патогенез

Клиническая картина

Инкубационный период обычно составляет 2-5 дней.

Разгару болезни предшествует продромальный период – недомогание, слабость, разбитость, снижение работоспособности, повышение температуры не более 38° C. Затем появляется заложенность носа, насморк с обильным слизистым отделяемым, першение, сухость и боли в горле, грубый кашель, охриплость голоса. Лихорадка достигает 39° C и выше. Возникает и прогрессирует осиплость голоса вплоть до афонии, отмечаются болезненные ощущения за грудиной при кашле, незначительное увеличение, чувствительность подчелюстных, заднешейных, редко – подмышечных лимфатических узлов.

Лабораторная

диагностика

Исследуемым материалом при парагриппе служит слизь или смыв из дыхательных путей, мокрота. Для выделения вируса используют культуру клеток. Индикацию вируса проводят по цитопатическому действию и гемадсорбции.

Идентификацию вируса осуществляют с помощью РТГА (реакция торможения гемагглютинации), РСК (реакция связывания комплемента), РН (реакция нейтрализации).

Современными методами диагностики парагриппа являются ПЦР с обратной транскрипцией и ИФА.