- •Введение

- •Основные обозначения

- •Числа подобия

- •Основные параметры теплового состояния

- •Методы измерения параметров состояния

- •Жидкостные термометры расширения

- •Биметаллические термометры

- •Манометрические термометры

- •Пирометры

- •Типы термопар

- •Пирометры излучения

- •Термометры сопротивления

- •Теплообмен в авиационных конструкциях

- •Закон теплопроводности Фурье

- •Дифференциальное уравнение теплопроводности

- •Условия однозначности в процессах теплопроводности

- •Передача тепла через плоскую стенку без внутренних источников тепла

- •Многослойная плоская стенка при г.У. Первого рода

- •Теплопроводность через плоскую стенку при г.У. Второго рода

- •Теплопроводность при г.У. Третьего рода

- •Теплоотдача при вынужденном течении жидкости в трубе Особенности движения и теплообмена в трубе

- •Теплоотдача при ламинарном течении

- •Теплоотдача при вязкостно-гравитационном режиме

- •Теплоотдача при турбулентном режиме

- •Теплоотдача при поперечном омывании одиночной круглой трубы

- •Теплоотдача при поперечном омывании пучков труб

- •Некоторые специальные задачи конвективного теплообмена Теплоотдача жидких металлов

- •Теплоотдача при течении газов с большой скоростью

- •Теплоотдача разреженных газов

- •Теплообмен при кипении однокомпонентных жидкостей Механизм процесса теплообмена при пузырьковом кипении жидкости

- •Зависимость теплового потока от температурного напора (кривая кипения)

- •Влияние способа обогрева поверхности теплообмена на развитие процесса кипения. Кризисы кипения

- •Расчет теплоотдачи при пузырьковом кипении жидкости в большом объеме

- •Особенности кипения недогретой жидкости.

- •Особенности теплообмена при кипении жидкости внутри труб

- •Влияние скорости принудительной циркуляции жидкости

- •Основные положения и уравнения теплового расчета тоа

- •Средняя разность температур и методы её вычисления

- •Определение температуры поверхности теплообмена

- •Сравнение прямотока с противотоком

- •Тепловые явления в процессе резания

- •Экспериментальные методы исследования тепловых явлений

- •Методы измерения температур в зоне резания

- •Заключение

- •Библиографический список

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

Пирометры излучения

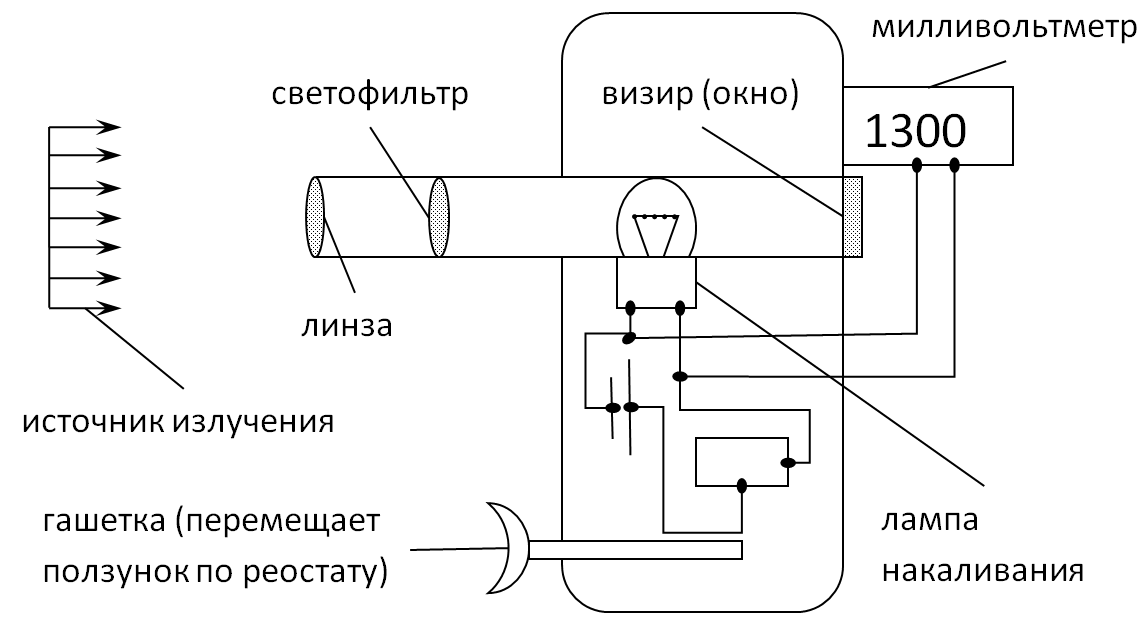

А) Оптические (нашли наибольшее применение). Схема такого прибора показана на рисунке 12.

Рис. 12. Схема оптического пирометра

Пирометр ОППИР-09 имеет две шкалы: одна от 800 до 1400 0C, а другая от 1200 до 2000 0C. Для второй шкалы предусмотрен съемный светофильтр.

Точность пирометра ±(30÷35) 0C.

От аккумулятора питание подается на лампу накаливания и реостатом подбирается такое напряжение питания, чтобы нить лампы не была видна на фоне излучения источника. Милливольтметр градуирован сразу в 0C.

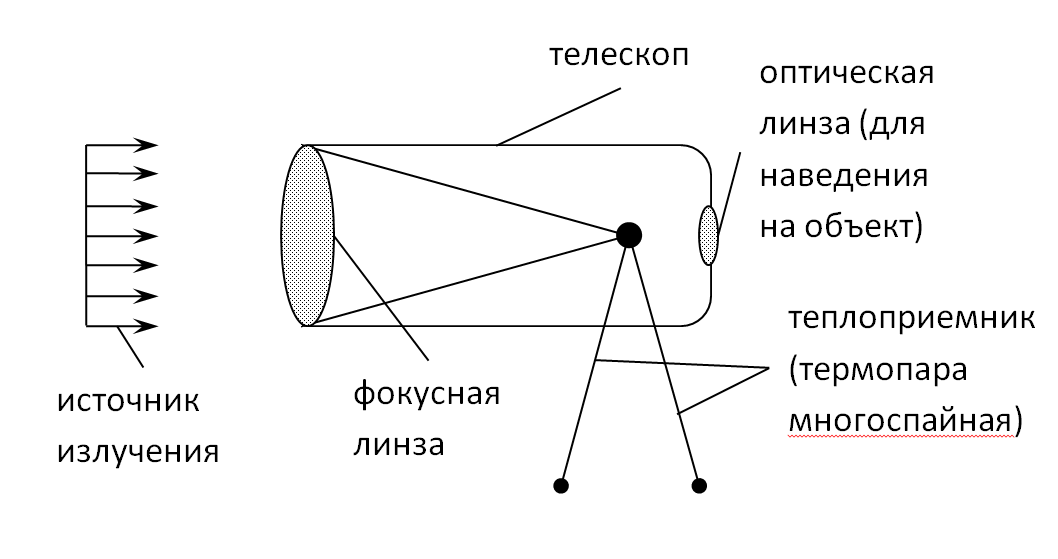

Б) Фотоэлектрические пирометры

Принципиальная схема такого прибора приведена на рисунке 13.

Диапазон измерений – до +(4200÷4500) 0C.

Кожух телескопа обычно охлаждается (водой или иным способом).

Эти приборы точнее оптических пирометров (погрешность измерений составляет всего 10÷20 0C).

Рис. 13. Схема фотоэлектрического пирометра

Термометры сопротивления

Основаны на свойстве металла изменять свое сопротивление при изменении температуры. Изготавливаются они из медной или платиновой проволоки (соответственно работают в диапазоне от -50 до +100 0C – медные, от -200 до +500 0C – платиновые). Сопротивление проволоки измеряют, а затем по сопротивлению находят температуру.

Теплообмен в авиационных конструкциях

Перенос тепла в пространстве мажет происходить тремя основными способами. Соответственно три вида передачи тепла:

Теплопроводность;

Конвективный теплообмен;

Лучистый теплообмен.

В реальности все эти виды присутствуют одновременно. Тогда говорят о сложном теплообмене. Теплообмен (интенсивность его) характеризуется тепловым потоком (плотностью теплового потока):

Или

где

Q

– количество тепла, проходящее в единицу

времени через поверхность F.

Размерность плотности теплового потока

или иногда .

или иногда .

Закон теплопроводности Фурье

Если рассматривать температурное поле внутри твердого тела, то в какой-то фиксированный момент времени в его разных точках будут разные температуры. Линия, проходящая через точки с одинаковой температурой, называется изотермой.

Рис. 14. Определение градиента температуры

Если рассматривать разность температур Δt между двумя ближайшими изотермами (рисунок 14) и отнести ее к расстоянию между ними, измеренному по нормали n̄ к изотерме, то величина

называется градиентом температуры.

В

1822 году француз Жан Батист Фурье высказал

гипотезу о том, что плотность теплового

потока

должна быть пропорциональна градиенту

температуры в данной точке тела, т. е.:

должна быть пропорциональна градиенту

температуры в данной точке тела, т. е.:

,

,

причем градиент температуры является векторной величиной, и этот вектор направлен в сторону увеличения температуры.

λ

– коэффициент теплопроводности. Знак

«к-к»

указывает на то, что вектор

всегда противоположен вектору

.

Отсюда:

– коэффициент теплопроводности. Знак

«к-к»

указывает на то, что вектор

всегда противоположен вектору

.

Отсюда:

т.

е. физический смысл λ – это количество

тепла, которое проходит через единицу

изотермической поверхности в единицу

времени при единичном градиенте

температур в направлении нормали к

изотерме. Обычно λ для вещества зависит

от давления, температуры и других

параметров вещества (пример: алмаз

λ=510÷1500 есть сорт

есть сорт

=2100

=2100 ).

Обычно принимают λ= λ0*(1+β*t).

Для газов λ=0.005÷0.5

,

для жидкости λ=0.07÷0.7

,

для стройматериалов λ=0.02÷0.3

,

для металлов λ=20÷400

.

).

Обычно принимают λ= λ0*(1+β*t).

Для газов λ=0.005÷0.5

,

для жидкости λ=0.07÷0.7

,

для стройматериалов λ=0.02÷0.3

,

для металлов λ=20÷400

.