- •Введение

- •Основные обозначения

- •Числа подобия

- •Основные параметры теплового состояния

- •Методы измерения параметров состояния

- •Жидкостные термометры расширения

- •Биметаллические термометры

- •Манометрические термометры

- •Пирометры

- •Типы термопар

- •Пирометры излучения

- •Термометры сопротивления

- •Теплообмен в авиационных конструкциях

- •Закон теплопроводности Фурье

- •Дифференциальное уравнение теплопроводности

- •Условия однозначности в процессах теплопроводности

- •Передача тепла через плоскую стенку без внутренних источников тепла

- •Многослойная плоская стенка при г.У. Первого рода

- •Теплопроводность через плоскую стенку при г.У. Второго рода

- •Теплопроводность при г.У. Третьего рода

- •Теплоотдача при вынужденном течении жидкости в трубе Особенности движения и теплообмена в трубе

- •Теплоотдача при ламинарном течении

- •Теплоотдача при вязкостно-гравитационном режиме

- •Теплоотдача при турбулентном режиме

- •Теплоотдача при поперечном омывании одиночной круглой трубы

- •Теплоотдача при поперечном омывании пучков труб

- •Некоторые специальные задачи конвективного теплообмена Теплоотдача жидких металлов

- •Теплоотдача при течении газов с большой скоростью

- •Теплоотдача разреженных газов

- •Теплообмен при кипении однокомпонентных жидкостей Механизм процесса теплообмена при пузырьковом кипении жидкости

- •Зависимость теплового потока от температурного напора (кривая кипения)

- •Влияние способа обогрева поверхности теплообмена на развитие процесса кипения. Кризисы кипения

- •Расчет теплоотдачи при пузырьковом кипении жидкости в большом объеме

- •Особенности кипения недогретой жидкости.

- •Особенности теплообмена при кипении жидкости внутри труб

- •Влияние скорости принудительной циркуляции жидкости

- •Основные положения и уравнения теплового расчета тоа

- •Средняя разность температур и методы её вычисления

- •Определение температуры поверхности теплообмена

- •Сравнение прямотока с противотоком

- •Тепловые явления в процессе резания

- •Экспериментальные методы исследования тепловых явлений

- •Методы измерения температур в зоне резания

- •Заключение

- •Библиографический список

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

Биметаллические термометры

Биметаллические термометры бывают или пластинчатыми или в виде пружины. Первые обычно служат датчиками – сигнализаторами достижения нужной температуры.

Принцип действия – различные коэффициенты линейного расширения у разных металлов. Если соединить между собой две пластинки из разных металлов, то при нагреве они изогнутся в одну сторону, а при охлаждении – в другую. На этом принципе основана работа биметаллических термометров (рисунок 4) и датчиков (рисунок 5)

Рис. 4. Схема биметаллического термометра

Рис. 5. Схема биметаллического датчика

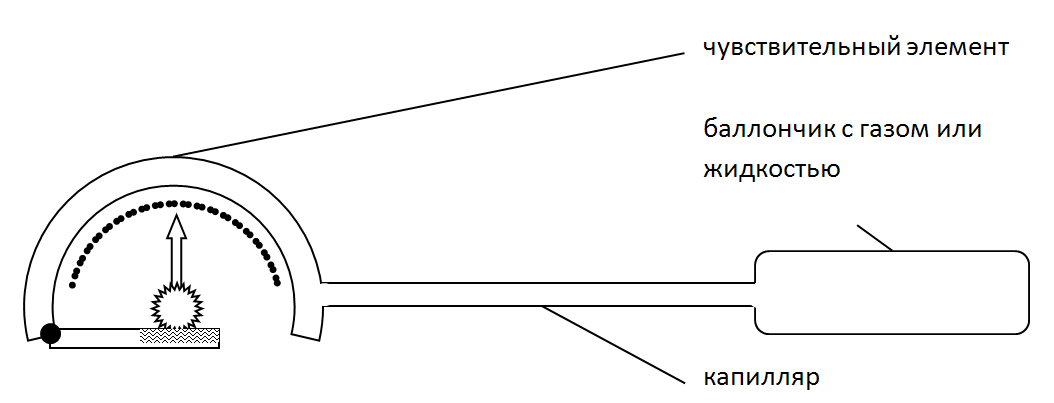

Манометрические термометры

Они используют принцип: при повышении температуры в замкнутом объеме жидкости или газа давление газа возрастает. Измеряемая температура обычно лежит в диапазоне от -200 до +300 0C. Жидкость или газ подбираются с учетом рабочего диапазона. Удобство этого метода в том, что капилляр можно сделать очень тонким, но очень длинным (до 150 метров). То есть этот метод пригоден для дистанционных измерений.

Рис. 6. Схема манометрического термометра

Пирометры

Среди пирометрических приборов для измерения температуры наиболее надежным и распространенным, используемым в технологических процессах изготовления деталей самолета, сборки, монтажа и испытаний, является термоэлектрический термометр (термопара).

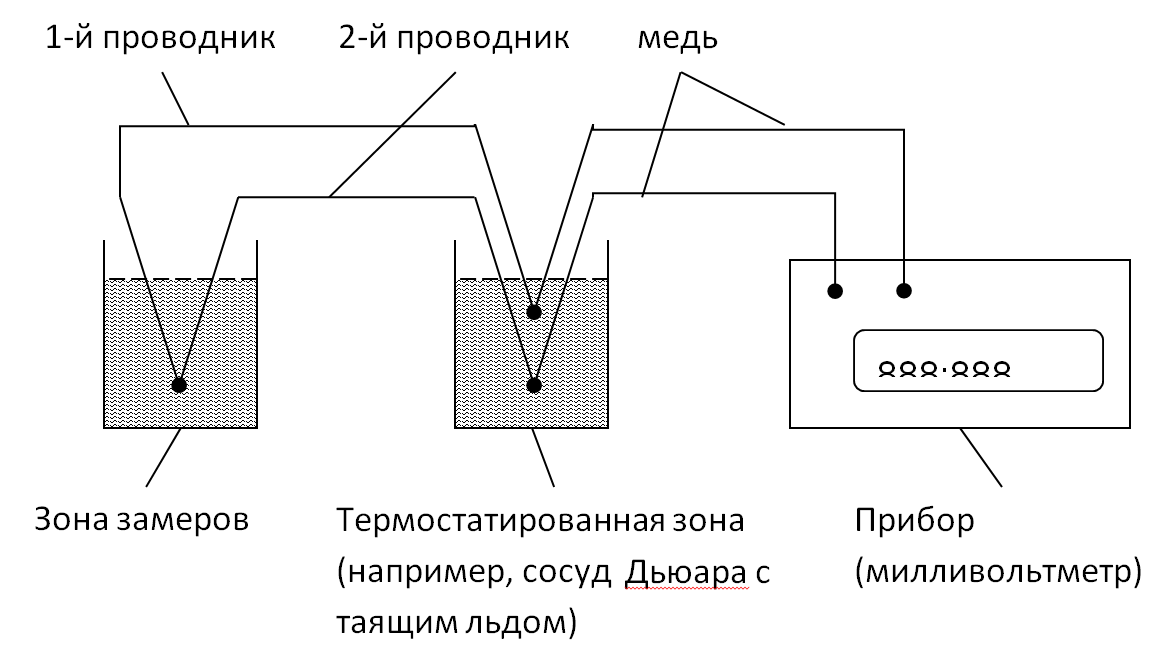

Принцип его действия основан на термоэлектрических явлениях, в результате которых в электрической цепи, состоящей из двух разнородных проводников, возникает термоЭДС, зависящая от температур мест соединений этих проводников. Для измерения температуры одно из мест соединения разнородных проводников помещается в измеряемую среду (рабочие концы), а другое место соединения (свободные концы) должно иметь известное значение температуры или находиться при стабильной, заранее известной температуре. ТермоЭДС термоэлектрического термометра не изменится, если в его цепь будет включен третий проводник или измерительный прибор, и температура мест его подсоединения будет одинаковой. Измерительный прибор (или третий проводник) может включаться или в свободные концы, или (реже) в термоэлектрод.

Свободные концы термоэлектрического термометра должны быть расположены в месте, где удобно стабилизировать температуру или производить ее измерение. Для удлинения термометра, без искажения его термоЭДС, применяют удлиняющие (компенсационные) провода, которые подсоединяют к термоэлектродам, тем самым позволяя перенести свободные концы в удобное место.

Градуировочные характеристики термоэлектрических термометров составляют, как правило, для температуры свободных концов 0°С. Если температура свободных концов не равна 0° С, то следует вводить поправку в термоЭДС, развиваемую термоэлектрическим термометром:

E(t, 0) = E(t, t0) + E(t0, 0),

где E(t, 0), E(t, t0) - термоЭДС, которые должны развивать термометр, при температуре рабочего конца t и температуре свободных концов 0° С (градуировочное значение) и to соответственно; E(tQ, 0) —поправка к значению термоЭДС термометра для приведения его показаний к градуировочным значениям, численно равная термоЭДС, развиваемой термометром, когда его рабочий конец имеет температуру t0, а свободные концы 0° С.

Рис. 7. Схема измерений термопарой

Метод основан на эффекте Пельтье, т. е. при создании разности температур на спае и свободных концах разнородных металлических проводников на свободных концах проводников появится ЭДС, величина которой зависит от разности температур.

К сожалению, эта зависимость нелинейна (рисунок 8) и различна для различных пар металлов. Это несколько усложняет методику использования термопар.

Рис. 8. Нелинейность характеристики термопары

Требования к термопарному материалу:

желательно, чтобы величина ЭДС на концах термопары была большой;

желательно, чтобы этот сигнал как можно меньше зависел от колебаний марочного состава;

недопустима неоднозначность показаний;

желательна линейная характеристика.

Выводные провода обычно изготавливают медными, т. к. клеммы электроизмерительных приборов термоэлектрически нейтральны к меди, и, следовательно, на них не будет наводиться паразитная ЭДС, даже если клеммы будут иметь различную температуру.

Рис. 9. Неоднозначность характеристики термопары

“вольфрам – рений” и диапазон ее использования

Кроме того, спаи термопарных проводов с медными (выводными, или компенсационными) проводами обычно помещают в термостатированную зону, чтобы легче было вычислить температуру рабочего спая. Поэтому схема измерений выглядит так:

Рис. 10. Схема измерений термопарой