- •Введение

- •Список сокращений

- •1. Информационные основы связи

- •1.1. Общие сведения об электрической связи

- •1.2. Системы передачи информации

- •Параметры стандартных каналов систем передач

- •1.3. Кодирование и модуляция

- •1.4. Количество информации и пропускная способность системы связи

- •1.5. Средства связи

- •1.5.1. Значение связи и асу в работе гпс по ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий

- •1.5.2. Краткая историческая справка о развитии средств связи и их значение в деятельности пожарной охраны

- •1.6. Классификация средств связи

- •1.6.1. Общие сведения о полупроводниковых приборах

- •1.7. Источники питания аппаратуры связи

- •2. Основы проводной связи

- •2.1. Телефонная связь

- •2.1.1. Общие сведения о звуке

- •2.1.2. Системы телефонной связи

- •Параметры телефонов

- •Параметры микрофонов

- •2.2. Системы передачи данных

- •2.3. Документальная связь

- •2.3.1. Телеграфная связь

- •2.3.2. Факсимильная связь

- •2.4. Система телевизионной связи

- •2.5. Технологии оптической связи

- •2.6. Системы громкоговорящей связи

- •Основные характеристики возимых систем усиления речи

- •Типовые характеристики электромегафонов

- •2.7. Специальные средства и системы фиксированной связи

- •2.7.1. Средства проводной диспетчерской связи

- •2.7.2. Назначение, состав и общее устройство пульта оперативной связи малой ёмкости набат

- •Основные технические данные

- •2.7.3. Назначение, состав и функциональные возможности пульта оперативной связи кодс-432

- •2.7.4. Назначение и функциональные возможности цифровой станции оперативной связи цсос-2000

- •Технические характеристики станций проводной диспетчерской связи

- •2.7.5. Полевые средства телефонной связи

- •2.7.6. Специальные переговорные устройства

- •Типовые характеристики специальных переговорных устройств

- •Сравнительная характеристика функциональных возможностей спу

- •2.7.7. Системы оповещения и управления эвакуацией

- •2.7.8. Современные системы проводной диспетчерской связи

- •3. Основы радиосвязи

- •3.1. Структура и основные элементы радиосвязи

- •3.2. Радиоволны

- •3.3. Диапазоны радиоволн

- •Диапазоны радиоволн

- •Частоты специальной служебной радиосвязи

- •3.4. Системы и технологии мобильной связи

- •3.5. Устройство и параметры радиостанций

- •Параметры стационарных и мобильных радиостанций

- •Параметры носимых и портативных радиостанций

- •3.5.1. Стационарные радиостанции гпс

- •3.5.2. Мобильные радиостанции гпс

- •3.6. Оценка дальности и качества радиосвязи

- •4. Организация связи в пожарной охране

- •4.1. Единая служба связи гпс мчс России

- •4.2. Организация связи в гарнизонах пожарной охраны

- •4.3. Статистические характеристики потока вызовов, поступающих на центральный узел связи (цус)

- •4.4. Общие понятия о техническом обслуживании и надежности средств связи и управления

- •4.5. Контроль технического состояния средств связи и управления

- •4.6. Текущий ремонт средств связи и управления

- •5. Общие принципы организации автоматизированных систем связи и информационные технологии

- •5.1. Информатизация и автоматизация в современном обществе

- •5.2. Основы построения автоматизированных систем управления

- •5.3. Информатизация и автоматизация при решении задач пожарной безопасности

- •Описание программных средств арм

- •6. Организация связи при обеспечении пожарной безопасности городов и населенных пунктов

- •6.1. Единые дежурно-диспетчерские службы городов

- •6.2. Системы связи городов рф

- •6.3. Организация пунктов связи

- •6.4. Автоматизированная система оперативного управления пожарно-спасательными формированиями

- •Контрольные вопросы

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Автоматизированные системы управления и связь

- •3 94006 Воронеж, ул. 20-летия Октября,84

3. Основы радиосвязи

3.1. Структура и основные элементы радиосвязи

Радиосвязь ‑ вид связи, осуществляемой посредством радиоволн, т.е. это обмен сообщениями между двумя и более абонентами с помощью электрических сигналов, переносимых через пространство радиоволнами. В основе радиосвязи лежит преобразование электрической энергии высокой частоты в электромагнитные колебания радиопередатчиком, распространение их (радиоволн) в пространстве и обратное преобразование радиоприемником электромагнитных колебаний (радиоволн) в электрические колебания [1].

В зависимости от формы сообщений различают телефонную, телеграфную и телевизионную радиосвязь.

На рис. 3.1 показана структурная схема радиосвязи. Микрофон (М) преобразует звуковые колебания речи в электрические колебания тока звуковой (низкой) частоты. Одним из основных блоков радиопередатчика является задающий генератор (ЗГ) (или генератор высокой частоты), преобразующий энергию постоянного тока (специального источника питания) в энергию колебаний токов высокой частоты (ВЧ). Усиленный в усилителе низкой частоты (УНЧ) ток звуковой частоты поступает на модулятор (Мод), воздействуя на один из параметров (амплитуду, частоту или фазу) тока высокой частоты, вырабатываемого задающим генератором. В результате в антенну передатчика подаются токи высокой частоты (радиочастоты), изменяющиеся по амплитуде, частоте или фазе в соответствии с передаваемыми звуковыми колебаниями (передаваемым первоначальным сообщением). Процесс воздействия на один из параметров ВЧ-сигнала по закону изменения передаваемого первоначального сообщения называется модуляцией, соответственно амплитудной, частотной или фазовой.

Рис. 3.1. Структурная схема радиосвязи

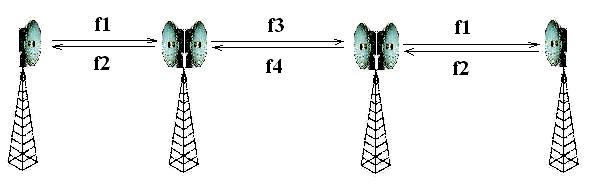

В ряде случаев, когда зона устойчивой связи радиостанции не охватывает требуемой территории, построение сети радиосвязи предусматривает применение ретрансляторов, что позволяет в целом увеличить дальность радиосвязи (рис. 3.2) [1]. Ретранслятор представляет собой двойной комплект приемопередающей аппаратуры и является дуплексным устройством, то есть прием и передача осуществляются одновременно. Ретранслятор принимает сигнал на частоте F1, усиливает его и передает на частоте F2. Время, затрачиваемое на обработку сигнала, считается пренебрежимо малым. Частота передач всех абонентских станций, работающих через ретранслятор, равна F1, частота приема – F2. Абонентские радиостанции работают при этом в режиме двухчастотного симплекса (полудуплекса).

![]()

![]()

Рис. 3.2. Схема организации радиосвязи с использованием ретранслятора

Ретрансляторы являются структурными элементами радиорелейных линий связи (РРЛ). Радиорелейная связь (от франц. relais: промежуточная станция) – радиосвязь, осуществляемая при помощи цепочки приёмо-передающих радиостанций, как правило отстоящих друг от друга на расстоянии прямой видимости их антенн (рис. 3.3). Каждая такая станция принимает сигнал от соседней станции, усиливает его и передаёт дальше, следующей станции. РРЛ позволяют организовать многоканальную передачу информации. При необходимости любой ретранслятор может выполнять функции узла, где происходит ответвление части каналов.

В радиорелейной связи используются дециметровые и сантиметровые волны, реже волны метрового диапазона. Диапазоны ДМВ и СМВ волн выбраны потому, что в них возможна одновременная работа большого числа каналов с шириной спектра сигналов до нескольких десятков мегагерц, низок уровень атмосферных и индустриальных помех радиоприёму, возможно применение направленных антенн. Так как устойчивое распространение ДМВ и СМВ происходит только в пределах прямой видимости, то для связи на больших расстояниях необходимо сооружать значительное количество ретрансляционных станций. Для того чтобы расстояние между станциями было как можно больше, их антенны устанавливают на мачтах или башнях высотой 70-100 м, по возможности на возвышенных местах. На равнинной местности расстояние между станциями обычно составляет 40-50 км, а применение (в отдельных звеньях цепочки или в качестве линии) станций тропосферной радиосвязи позволяет увеличить это расстояние до 250-300 км на одном ретрансляционном участке, т.к. при организации тропосферной связи не требуется наличие прямой видимости между антеннами.

Рис. 3.3. Структурная схема радиорелейной линии связи (РРЛ)

Обычно на ретрансляционных пунктах устанавливают несколько комплектов приёмо-передающей аппаратуры, размещаемых в едином техническом здании и использующих общие источники электропитания, мачтовые опоры антенн. Таким образом, на линии создаётся несколько стволов (групповых трактов) связи и увеличивается её пропускная способность. Для одновременной передачи сигналов в радиорелейной связи применяют частотное и временное разделение каналов.

Для организации радиорелейной (тропосферной) связи необходимо использование дуплексной связи, причем в пунктах ретрансляции назначение пар частот (приема и передачи для каждого абонента) осуществляется с учетом электромагнитной совместимости, чтобы передатчики любого из полукомплектов ретрансляционной станции не воздействовали на свои приемники.

Линии радиорелейной связи разделяют на линии большой емкости – магистральные, средней емкости – зоновые, малоканальные – для связи на железнодорожном транспорте, газопроводах, нефтепроводах, системах передачи электроэнергии и т.п.

Преимущества радиосвязи над проводной

Быстрое развертывание на любой местности в любых условиях.

Высокая оперативность и живучесть.

Возможность передачи сообщений любому количеству абонентов как циркулярно, так и избирательно.

Возможность связи с подвижными объектами.