- •Введение

- •1. Вводные сведения

- •1.1. Предмет механики жидкости и газа

- •1.2. Краткие исторические сведения о развитии науки

- •2. Основные физические свойства жидкостей и газов

- •2.1. Физическое строение жидкостей и газов

- •2.2. Основные физические свойства: сжимаемость, текучесть, вязкость, теплоемкость, теплопроводность

- •2.3. Гипотеза сплошности

- •2.4. Два режима движения жидкостей и газов

- •2.5. Неньютоновские жидкости

- •2.6. Термические уравнения состояния

- •2.7. Растворимости газов в жидкостях, кипение, кавитация. Смеси.

- •2.8. Законы переноса

- •2.9. Требования к рабочим жидкостям

- •3. Основы кинематики сплошных сред

- •3.1. Два метода описания движения жидкостей и газов

- •3.2. Понятие о линиях и трубках тока. Ускорение жидкой частицы

- •3.3. Расход элементарной струйки и расход через поверхность

- •3.4. Уравнение неразрывности (сплошности)

- •3.5. Вихревое и безвихревое (потенциальное) движения

- •4. Силы, действующие в жидкостях

- •4.1. Массовые и поверхностные силы

- •4.2. Напряжения поверхностных сил

- •4.3. Напряженное состояние

- •5. Общие законы и уравнения статики и динамики жидкостей и газов

- •5.1. Уравнения движения в напряжениях

- •5.2. Уравнения гидростатики в форме Эйлера и их интегралы

- •5.3. Напряжения сил вязкости, обобщенная гипотеза Ньютона

- •5.4. Уравнение Навье-Стокса для вязкой жидкости

- •5.5. Примеры аналитических решений уравнений Навье-Стокса для ламинарного движения в цилиндрических трубах

- •6. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред

- •6.1. Основная формула гидростатики

- •6.2. Определение сил давления покоящейся среды на плоские и криволинейные стенки

- •6.3. Относительный покой (равновесие) жидкости

- •Следовательно, вместо уравнения (6.5) можно записать:

- •7. Модель идеальной (невязкой) жидкости

- •7.1. Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнения Эйлера

- •7.2. Интегралы уравнения движения жидкости для разных случаев движения. Баротропные и бароклинные течения

- •8. Общая интегральная форма уравнений количества движения и момента количества движения

- •8.1. Законы сохранения

- •8.2. Закон изменения количества движения

- •8.3. Закон изменения момента количества движения

- •8.4. Силовое воздействие потока на ограничивающие его стенки

- •9. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах

- •10. Турбулентность и ее основные статистические характеристики

- •10.1. Турбулентное течение

- •10.2. Осредненные параметры и пульсации. Стандарт пульсационной скорости и степень турбулентности

- •10.3. Двухслойная модель турбулентности

- •11. Подобие гидромеханических процессов

- •11.1. Числа и критерии подобия

- •11.2. Понятие о методе размерностей. Пи-теорема

- •11.3. Методы моделирования

- •11.4. Методы аналогий

- •12. Одномерные потоки жидкостей и газов

- •12.1. Уравнение д. Бернулли для струйки и потока реальной (вязкой) жидкости

- •12.2. Гидравлические потери (общие сведения)

- •13. Ламинарное течение в круглых трубах

- •13.1. Течение при больших перепадах давления

- •13.2. Ламинарное течение с облитерацией

- •13.3. Ламинарное течение с теплообменом

- •14. Потери напора при турбулентном течении в гидравлически гладких круглых трубах

- •14.1. Потери напора при турбулентном течении в шероховатых трубах. График и.И. Никурадзе

- •15. Местные гидравлические сопротивления

- •15.1. Внезапное расширение русла

- •15.2. Внезапное сужение русла

- •15.3. Местные сопротивления при ламинарном течении

- •16. Истечение жидкости через отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре

- •16.1. Истечение через насадки при постоянном напоре

- •17. Истечение через отверстия и насадки при переменном напоре

- •17.1. Неустановившееся движение жидкости в трубах

- •17.2. Гидравлический удар

- •18. Расчет простых трубопроводов

- •18.1. Основные задачи по расчету простых трубопроводов

- •18.2. Последовательное соединение простых трубопроводов

- •18.3. Параллельное соединение простых трубопроводов

- •18.4. Разветвлённое соединение простых трубопроводов

- •19. Расчет сложных трубопроводов

- •19.1. Трубопроводы с насосной подачей жидкости

- •19.2. Основы расчета газопроводов

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Гоувпо «Воронежский государственный технический университет»

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

6.2. Определение сил давления покоящейся среды на плоские и криволинейные стенки

В общем случае на поверхность s, погруженную в жидкость, будет действовать совокупность сил гидростатического давления, которая в соответствии с законами статики твердого тела может быть приведена к одной силе, равной главному вектору сил давления

![]() ,

,

и к одной паре с моментом, равным

![]() .

.

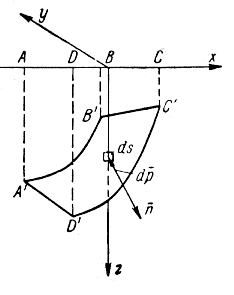

Найдем величину главного вектора, приложенного к некоторой криволинейной поверхности (рис. 6.3), погруженной в жидкость.

Рис. 6.3. Схема сил, воздействующих

на криволинейную поверхность

Вначале рассмотрим

элементарную силу

![]() ,

действующую на площадку ds.

Очевидно, сила

будет направлена по нормали к площадке

ds

и равна

,

действующую на площадку ds.

Очевидно, сила

будет направлена по нормали к площадке

ds

и равна

![]() .

.

Проекции этой силы на оси х, у и z (рис. 6.3) представляют собой горизонтальные и вертикальную составляющие, величины которых соответственно равны

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

так как проекциями орта нормали на оси координат являются косинусы углов между нормалью и соответствующей осью координат.

Из рис. 6.3 видно, что

![]() ;

(6.8)

;

(6.8)

Тогда составляющие силы давления, действующей на площадку ds, можно представить в виде

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Если воспользоваться формулой (6.7) и пренебречь атмосферным давлением, то последние зависимости примут вид

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Напомним, что индекс у буквы s означает проекцию площадки ds на плоскость, перпендикулярную соответствующей оси.

Компоненты сил давления на всю рассматриваемую криволинейную поверхность, погруженную в жидкость, будут равны

![]() (6.9)

(6.9)

где U - объем жидкости, заключенный между рассматриваемой криволинейной поверхностью и поверхностью жидкости.

На рис. 6.3 этот объем ограничен поверхностью AA'BB'CC'. Таким образом, вертикальная составляющая суммарного давления жидкости на криволинейную стенку равняется весу жидкости в объеме цилиндрической поверхности с вертикальными образующими, ограниченной снизу криволинейной стенкой и сверху поверхностью жидкости.

Горизонтальные составляющие суммарной силы давления на криволинейную стенку, как видно из формул, тоже определяются через веса некоторых объемов.

Главный вектор сил давления на стенку по величине равен

![]() .

.

Точка приложения главного вектора, называемая центром давления, определяется для криволинейной стенки довольно сложно.

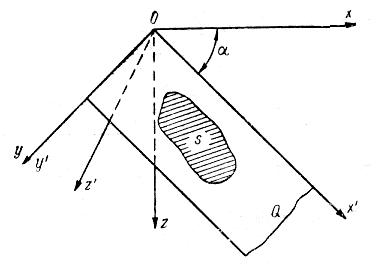

Найдем главный вектор и центр давления для плоской стенки s, расположенной под некоторым углом к горизонту (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Главный вектор и центр давления

для плоской стенки

Для этого проведем плоскость Q, включающую стенку s, до ее пересечения с поверхностью жидкости и расположим две системы координат, имеющих общее начало в точке О, так, чтобы плоскость хОу одной системы лежала на поверхности жидкости, а плоскость системы x'Oy' совпадала с плоскостью Q. Если оси у и у' совместим с прямой, образованной от пересечения плоскости Q с поверхностью жидкости, то угол между осями х и x' будет равен углу наклона плоскости стенки. Ось z' будет нормалью к Q и s. Тогда в соответствии с выражениями (6.8) получим

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Откуда величина главного вектора будет равна

![]() .

.

Последний интеграл

равен площади стенки s,

умноженной на координату

![]() центра инерции или центра тяжести этой

площадки. Следовательно, окончательно

получим

центра инерции или центра тяжести этой

площадки. Следовательно, окончательно

получим

![]() .

(6.10)

.

(6.10)

Так как

![]() ,

то

,

то

![]() .

.

Это означает, что сила давления жидкости на плоскую стенку определяется весом цилиндрического столба этой жидкости с площадью основания, равной площади стенки, и высотой от поверхности до центра тяжести стенки. Если воспользоваться последней формулой, то следует, что главный вектор сил давления на плоскую стенку по величине равен произведению гидростатического давления в центре тяжести стенки на ее площадь.

Точка приложения

главного вектора, называемая центром

давления, в общем случае не совпадающая

с центром тяжести, может быть определена

на основании законов статики твердого

тела. Известно, что момент главного

вектора системы сил равен сумме моментов

составляющих сил, т.е. если обозначим

координаты центра давления

![]() и

и

![]() ,

то уравнения моментов относительно

осей координат будут

,

то уравнения моментов относительно

осей координат будут

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Из системы этих трех уравнений можно найти три неизвестные величины: и .

Нетрудно

показать, что центр давления расположен

ниже центра тяжести. Если в последнем

соотношении заменим р

по формуле (6.10) и разделим обе части на

![]() ,

то получим

,

то получим

![]() .

.

Как известно,

интеграл, стоящий в правой части,

называется моментом инерции площади

относительно оси Оу.

Если представить соответствующий момент

инерции относительно параллельной этой

оси прямой, проходящей через центр

тяжести, в виде

![]() и вспомнить, что момент инерции

относительно оси, проходящей через

центр инерции, меньше момента инерции

относительно любой другой параллельной

оси, то можно написать неравенство

и вспомнить, что момент инерции

относительно оси, проходящей через

центр инерции, меньше момента инерции

относительно любой другой параллельной

оси, то можно написать неравенство

![]() .

.

Сократив обе части

неравенства на

![]() ,

окончательно получим

,

окончательно получим

![]() .

.