- •Технология получения тканей полотняного переплетения на основе углеродных нитей

- •1. Краткие теоретические сведения

- •2. Методика эксперимента

- •3. Порядок выполнения работы

- •5. Контрольные вопросы

- •Технологии получения препрегов на основе углеродной ткани и эпоксидных связующих

- •1. Краткие теоретические сведения

- •2. Методика эксперимента

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Отчет о работе

- •5. Контрольные вопросы

- •Определение содержания летучих веществ, связующего и растворимой смолы в препрегах

- •1. Краткие теоретические сведения

- •1.1.Метод определения содержания летучих веществ и

- •1.2.Метод определения массовой доли растворимой смолы в препрегах

- •2. Методика эксперимента

- •3. Порядок выполнения работы

- •5. Контрольные вопросы

- •Технология получения ненаполненных и наполненных полимерных связующих на основе эпоксидных смол

- •1. Краткие теоретические сведения

- •2. Методика эксперимента

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Отчет о работе

- •5. Контрольные вопросы

- •Определение качественного состава эпоксидных связующих методом инфракрасной спектроскопии

- •1. Краткие теоретические сведения

- •2. Методика эксперимента

- •3. Порядок выполнения работы

- •5. Контрольные вопросы

- •Жидкостная хроматография эпоксидных связующих

- •1. Краткие теоретические сведения

- •2. Методика эксперимента

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Отчет о работе

- •5. Контрольные вопросы

- •Определение вязкости эпоксидных связующих ротационным методом

- •1. Краткие теоретические сведения

- •2. Методика эксперимента

- •3. Порядок выполнения работы

- •4. Отчет о работе

- •5. Контрольные вопросы

- •1. Краткие теоретические сведения

- •3. Порядок выполнения работы

- •5. Контрольные вопросы

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный

технический университет»

Кафедра физики твердого тела

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных работ № 1-8 по дисциплине «Теория и технологии процессов производства, обработки

и переработки композиционных материалов в изделиях»

для студентов направления 150100.62 «Материаловедение

и технология материалов» (профиль «Конструирование

и производство изделий из композиционных материалов»)

очной формы обучения

Воронеж 2015

Составитель канд. физ.-мат. наук А.В. Калгин

УДК 620.171.2

Методические указания к выполнению лабораторных работ № 1-8 по дисциплине «Теория и технологии процессов производства, обработки и переработки композиционных материалов в изделиях» для студентов направления 150100.62 «Материаловедение и технология материалов» (профиль «Конструирование и производство изделий из композиционных материалов») очной формы обучения / ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»; сост. А.В. Калгин. Воронеж, 2015. 51 с.

Методические указания содержат краткие теоретические и практические сведения о технологиях получения и методах контроля качества углеродных тканей, эпоксидных связующих, препрегов, включающих углеродные ткани и эпоксидные связующие, и композиционных материалов из них.

Методические указания подготовлены в электронном виде в текстовом редакторе MS Word 2003 и содержатся в файле Мет.указ. № 1-8.doc.

Табл. 3. Ил. 17. Библиогр.: 15 назв.

Рецензент канд. физ.-мат. наук, доц. В.В. Ожерельев

Ответственный за выпуск зав. кафедрой

д-р физ.-мат. наук, проф. Ю.Е. Калинин

Издается по решению редакционно-издательского совета Воронежского государственного технического университета

Ó ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2015

Лабораторная работа № 1

Технология получения тканей полотняного переплетения на основе углеродных нитей

Цель работы: освоить технологию получения тканей полотняного переплетения на основе углеродных нитей с использованием лабораторного технологического комплекса получения прекурсоров рапирного типа DORNIER GTV8/SD.

1. Краткие теоретические сведения

Полимерные композиционные материалы (ПКМ), благодаря обеспечению высокой прочности и низкой плотности изделиям по сравнению с традиционными материалами (в том числе металлами и их сплавами), находят широкое применение в народном хозяйстве. Практически во всех случаях использования ПКМ в изделиях, требующих наиболее высокий комплекс физико-механических, термодеформационных, теплофизических и эксплуатационных свойств, композиты армируют ткаными структурами.

Тканые структуры производятся главным образом на основе углеродных нитей и доступны в виде однонаправленных лент (ткани с шириной полотна до 400 мм), однонаправленных тканей (ткани с шириной более 400 мм), а также двунаправленных тканей. Однонаправленные ленты на основе углеродных нитей используются в качестве армирующего материала при изготовлении однонаправленных препрегов, которые применяются для изготовления изделий с высокими прочностными характеристиками в нескольких направлениях (например, несущие узлы летательных аппаратов). Двунаправленные ткани используются в качестве наполнителей при изготовлении препрегов, которые в основном применяются для получения деталей сложной геометрии, где жесткость играет ключевую роль (например, детали обтекателей летательных аппаратов).

Тканые структуры получают на ткацком оборудовании в результате переплетения двух систем нитей, расположенных друг относительно друга в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Нити одной системы, идущие вдоль ткани, носят название основы, а нити другой системы, идущие поперек ткани, – утка. Большинство простых тканых структур, широко применяемых в настоящее время для изготовления ПКМ, имеют простые схемы переплетения, такие как полотняное, сатиновое и саржевое.

Полотняное переплетение − самый простой вид переплетения, в котором нити основы и утка перекрывают друг друга в каждых двух последовательных перекрытиях с наименьшим возможным раппортом R, равным двум (рис. 1).

Рис. 1. Схема полотняного переплетения

Видно, что RО = RУ = 2, SО = SУ = 1 и nFО = nFУ = 1, где RО и RУ – раппорт переплетения по основе и утку соответственно, SО и SУ – вертикальный и горизонтальный сдвиги соответственно, а nFО и nFУ – основное и уточное перекрытия соответственно.

Тканая структура полотняного переплетения имеет максимально возможное количество пересечений основных нитей с уточными, обуславливающее большое трение между ними, поэтому при всех прочих равных условиях она наиболее стабильная (не расслаивается) по сравнению с ткаными структурами других схем переплетения. Недостатком тканых структур полотняного переплетения является максимальная извитость нитей основы, следовательно, углеродные нити в ткани ориентированы максимально неоднородно (максимальное число перегибов).

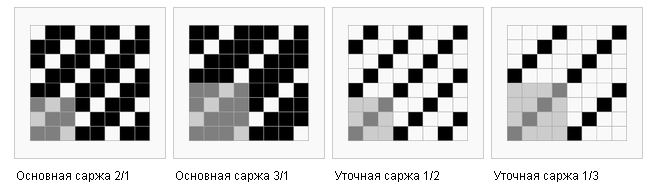

Саржевое переплетение образует на поверхности ткани видимые диагональные рубчики, которые в основном направлены сверху вниз и справа налево, но встречается и обратное направление рубчика (сверху вниз и слева направо), образуемое обратным саржевым переплетением. Условно обозначается дробью nFО/nFУ. Для саржевого переплетения характерно RО = RУ = R = nFО + nFУ, SО = SУ = ±1 и RО ≥ 3. Если nFО = 1, то nFУ = R - 1 − образуется уточная саржа (например 1/2, 1/3, 1/4) (рис. 2); если nFУ = 1, то nFО = R - 1 − образуется основная саржа (2/1, 3/1, 4/1) (рис. 2).

Рис. 2. Схемы саржевого переплетения

По сравнению с полотняным переплетением извитость нитей основы при саржевом переплетении в разы меньше.

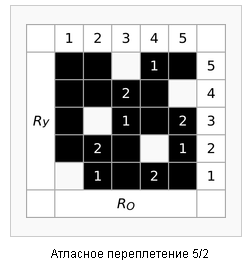

Сатиновое и атласное переплетения условно обозначаются дробью R/S. Для сатинового (рис. 3, а) и атласного (рис. 3, б) переплетений RО = RУ = R ≥ 5 и S ≠ 1.

(а)

|

(б)

|

Рис. 3. Сатиновое и атласное переплетения

Видно, что при сатиновом переплетении перекрытие сдвигается в направлении нити утка (R/SУ), а при атласном переплетении − в направлении нити основы (R/So). Извитость нитей основы при сатиновом переплетении существенно меньше, чем при полотняном и саржевом переплетениях.