- •МедПаСиК. Список экзаменационных вопросов.

- •1. Технические средства в системе здравоохранения. Классификация видов технических средств, используемых в здравоохранении.

- •2. Приборы и системы для регистрации и анализа медико-биологических показателей и физиологических процессов, характеризующих различные проявления жизнедеятельности.

- •3. Физические и физико-химические свойства биологических объектов, регистрируемые биомедицинскими приборами, аппаратами и системами.

- •4. Электрокардиографы. Структура и основные узлы аналоговых электрокардиографов.

- •5. Цифровые электрокардиографы. Структура и основные элементы электрокардиографов с микропроцессорным управлением.

- •6. Компьютерные кардиографы, их структура, принципы построения и основные элементы.

- •7. Кардиомониторы, основные классы кардиомониторов, решаемые ими задачи.

- •8. Электроэнцефалография, схемы подключения электродов, структура автономного электроэнцефалографа.

- •9. Электроэнцефалография, структура компьютерного электроэнцефалографа.

- •10. Основные задачи и математические методы анализа ээг.

- •11. Электромиография. Обобщённая схема электромиографа. Регистрация вызванных потенциалов.

- •12. Электрореография. Биполярная и тетраполярная схема включения электродов. Структура автономного реографа.

- •13. Электрореография. Структура компьютерного реографа.

- •14. Физические и методические основы фотометрических исследований и их обобщённая схема.

- •15. Фотометрические приборы для фотоплетизмографии.

- •16. Фотометрические приборы для проведения пульсовой оксиметрии.

- •17. Фотометрические приборы для проведения капнометрии. Структура капнометра с пробоотбором из замкнутого дыхательного контура пациента.

- •18. Фотометрические приборы для проведения капнометрии. Структура капнометра с проточной измерительной камерой.

- •19. Приборы для инвазивного измерения давления крови и параметров пульсовой волны.

- •20. Аппаратура для исследования механических характеристик системы дыхания. Структура и основные элементы пневмотахометра.

- •21. Аппаратура для исследования механических характеристик системы дыхания. Спирометры и спирографы.

- •22. Приборы для исследования механических характеристик сердца.

- •23. Приборы для аудиометрических исследований.

- •24. Технические средства для проведения фонокардиографии.

- •25. Приборы для неинвазивного измерения давления крови акустическими датчиками.

- •26. Приборы для осциллометрического измерения давления крови.

- •27. Медицинские стерилизаторы.

- •1. Автоклавы

- •2. Воздушные стерилизаторы и сухожаровые шкафы

- •3. Кассетные автоклавы

- •4. Стерилизаторы шариковые, термические, гласперленовые

- •28. Приборы для измерения температуры тела человека.

16. Фотометрические приборы для проведения пульсовой оксиметрии.

Если при регистрации фотоплетизмограммы выбрать такую длину волны, на которую приходился бы максимум поглощения какого-либо вещества, присутствующего в организме исключительно в крови, например гемоглобина (Hb), то это позволит помимо плетизмограммы получить данные по сатурации крови.

Сатурация крови – отношение количества гемоглобина, связанного с кислородом, к общему количеству гемоглобина в крови.

Сатурация НЕ (!!!) показывает содержание в крови кислорода. Это грубая ошибка, хотя бы потому, что кислород в крови присутствует как в форме связанной с гемоглобином, так и растворенным в плазме крови. |

Существует довольно большое количество разнообразных вариаций гемоглобина. Кроме того, существуют различные производные гемоглобина. На практике обычно считается, что физиологические свойства форм гемоглобина различаются незначительно либо они присутствуют в пренебрежимо малом количестве.

Поэтому выделяют 4 основные функциональные формы гемоглобина: 1) редуцированный гемоглобин (его также называют феррогемоглобин или дезоксигемоглобин);

2) оксигемоглобин, обеспечивающий нормальную транспортно-дыхательную функцию организма;

3) карбоксигемоглобин;

4) метгемоглобин.

Для того чтобы определить итоговую сатурацию кислорода в крови, необходимо знать содержание всех его фракций. Применение для решения данной задачи фотометрических методов облегчается тем, что у всех фракций пики светопоглощения приходятся на разные длины волны.

Для получения наибольшей чувствительности определения сатурации кислорода, длины волн источников излучения выбираются в участках спектра с наибольшей разницей в поглощении света оксигемоглобином и гемоглобином. Этому условию удовлетворяют: красная область при длине волны 660 нм (гемоглобин поглощает примерно в 10 раз больше света, чем оксигемоглобин) и инфракрасная область с длиной волны 940 нм (поглощение у оксигемоглобина больше чем у гемоглобина).

Пульсоксиметр – прибор для неинвазивного измерения сатурации крови (уровня насыщения крови кислородом) и одновременного получения значения ЧСС.

В настоящее время фотоплетизмографы и пульсоксиметры конструктивно выполняются в виде единого прибора, стандартный функционал которого в подавляющем большинстве случаев позволяет оценить величину сатурации, величину пульса и просмотреть фотоплетизмограмму.

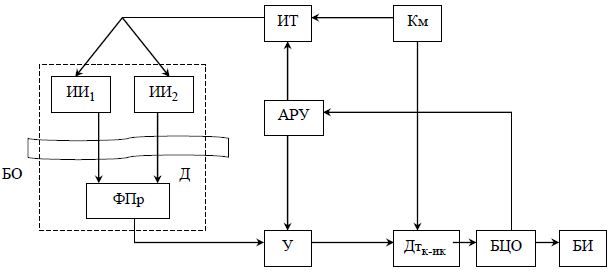

Структурная схема пульсоксиметра

Световой поток формируется поочередно с помощью двух источников излучения (ИИ), один из которых излучает свет в красном диапазоне, другой – в инфракрасном. Источники излучения питаются от источника тока (ИТ). Переключение излучателей осуществляется с помощью коммутатора (Км).

Поток проходит через БО и поступает на фотоприемник (ФПр). Полученный сигнал пропускается через усилитель (У). Система автоматической регулировки усиления (АРУ) позволяет поддерживать выходные сигналы усилительного каскада на заданном уровне.

Усиленный сигнал поступает на детектор красного и инфракрасного излучения (Дтк-ик), задачей которого является выделение его фрагментов, полученных в результате взаимодействия с биологическим объектом света на разных длинах волн. Для этого при переключении каналов коммутатор отправляет на детектор соответствующий сигнал, позволяющий ему произвести временную селекцию.

Микропроцессорный блок цифровой обработки (БЦО) осуществляет первичную обработку фотоплетизмографического сигнала и определяет значение ЧСС и сатурации. Он также решает задачу подавления помех. Полученные результаты выводятся на блок индикации (БИ).

[Вдруг, у вас недостаток информации в организме, не благодарите]

Важной частью пульсоксиметра является датчик. Используются два варианта крепления датчика: он прижимается к поверхности кожи (измерения в таких случаях проводятся на кончике пальца либо на мочке уха) либо при помощи пружины, либо с помощью специального ремешка.

В первом случае применяют абсорбционный принцип измерения, а во втором – нефелометрический.