- •1. Формы симбиоза микро- и макроорганизма. Дайте определение понятия «инфекционный процесс». Назовите условия, от которых зависит возникновение, течение и исход инфекционного процесса.

- •2. Что такое патогенность микроба? Что такое специфичность и органотропность микроба?

- •3. Что так Вирулентность – степень патогенности конкретного штамма по отношению к конкретному индивидууму – хозяину.

- •4. Каким образом можно понизить вирулентность микробов? Каким образом можно повысить её?

- •7. Анатоксины, их получение и основные свойства. Перечислите токсигенные бактерии.

- •8. Пирогены бактериального происхождения, их характеристика, применение в медицине; в каких препаратах присутствие пирогенов является нежелательным?

- •9. Как определяется пирогенность воды и растворов? Влияние состояния макроорганизма и условий внешней среды на возникновение и течение инфекционного процесса.

- •13. Понятие о «госпитальных штаммах», их основные свойства. Экспериментальный метод исследования - в каких целях применяется? Какие животные чаще всего используются в микробиологических лабораториях?

- •14. Какие меры предосторожности следует соблюдать при проведении исследований? Способы заражения животных. Определение понятия «иммунитет».

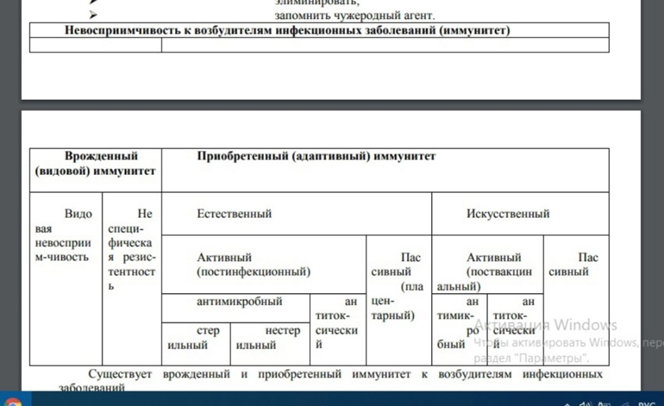

- •15. Виды иммунитета в зависимости от способа его формирования. Виды иммунитета в зависимости от агента, против которого он направлен.

- •17. Охарактеризуйте защитные функции кожи, слизистых оболочек, желудочного сока и кишечника, лимфатических узлов, мерцательного эпителия.

- •19. Какими показателями определяют фагоцитарную активность лейкоцитов? Какое различие между завершённым и незавершённым фагоцитозом? При каких заболеваниях наблюдается незавершённый фагоцитоз?

- •23. При какой температуре и в течение какого времени можно разрушить комплемент; как называется сыворотка, полученная при таком режиме? Противовирусный иммунитет имеет свои особенности - почему?

- •24. Чем характеризуется врождённый противовирусный иммунитет? Неспецифические противовирусные ингибиторы, их химическая природа, виды, механизм действия.

- •25. Интерфероны, история открытия и изучения. Что такое интерфероногены, какие лекарственные средства являются интерфероногенами? Какие клетки организма продуцируют интерфероны?

- •28. Какое действие (кроме противовирусного) на организм оказывают интерфероны? Генно-инженерные интерфероны, их названия, к каким классам относятся?

15. Виды иммунитета в зависимости от способа его формирования. Виды иммунитета в зависимости от агента, против которого он направлен.

Врожденная невосприимчивость (врожденный/видовой иммунитет) генетически детерминирована, передается по наследству и включает в себя видовую невосприимчивость и неспецифическую резистентность. Видовая невосприимчивость – это генетически закрепленную невосприимчивость одного вида животных к возбудителю, вызывающему инфекционное заболевание у другого вида (например, человек не болеет чумкой собак и кошек, а крысы не болеют дифтерией, гонореей, дизентерией). Причины видовой невосприимчивости: различия в температуре тела у животных разных видов; отсутствие факторов роста в инфицируемых тканях; отсутствие рецепторов для адгезии. Видовая невосприимчивость бывает абсолютной (ни при каких обстоятельствах нельзя воспроизвести инфекционное заболевание) и относительной (при определенных условиях можно привить болезнь, так, например, Л. Пастеру показал, что у кур, обладающих невосприимчивостью к сибирской язве, можно вызвать данное заболевание путем понижения температуры тела).

Неспецифическая резистентность (от лат. resistentia – сопротивление) – это способность организма противостоять действию чужеродных агентов стереотипными механизмами, выработанными в процессе многовековой эволюции.

Приобретенная невосприимчивость (приобретенный/адаптивный иммунитет) вырабатывается индивидуально каждым организмом в процессе его жизнедеятельности. Приобретенный иммунитет может быть естественным и искусственным. Приобретенный естественный иммунитет приобретается само собой (естественными путями) и подразделяется на:

Приобретенный естественный активный иммунитет (постинфекционный) вырабатывается после перенесенного заболевания, формируется со второй недели заболевания и предохраняет от повторного заболевания в течение нескольких лет (иногда – пожизненно). Различают антимикробный и антитоксический естественный активный иммунитет.

Антимикробный естественный активный иммунитет бывает стерильным (возбудитель обезвреживается и выводится из организма, например, при гриппе) и нестерильным (возбудитель или его фрагменты длительное время циркулируют в организме, предохраняя его от повторного заражения, как, например, при туберкулезе, сифилисе).

П риобретенный

естественный пассивный иммунитет

(плацентарный/ материнский)

передается от матери ребенку, обеспечивается

материнскими антителами, которые

циркулируют в крови новорожденных, в

среднем, 6-8 месяцев, при грудном

вскармливании – несколько дольше (к 12

годам материнские антитела окончательно

выводятся из организма ребенка, а свои

еще не выработались, поэтому в возрасте

от 10 месяцев до 2 лет дети наиболее

восприимчивы к различным инфекциям).

Приобретенный искусственный приобретенный

иммунитет приобретается вследствие

целенаправленного воздействия на

иммунную систему и подразделяется на:

риобретенный

естественный пассивный иммунитет

(плацентарный/ материнский)

передается от матери ребенку, обеспечивается

материнскими антителами, которые

циркулируют в крови новорожденных, в

среднем, 6-8 месяцев, при грудном

вскармливании – несколько дольше (к 12

годам материнские антитела окончательно

выводятся из организма ребенка, а свои

еще не выработались, поэтому в возрасте

от 10 месяцев до 2 лет дети наиболее

восприимчивы к различным инфекциям).

Приобретенный искусственный приобретенный

иммунитет приобретается вследствие

целенаправленного воздействия на

иммунную систему и подразделяется на:

Приобретенный искусственный активный иммунитет (поствакцинальный) формируется в результате введения в организм веществ антигенной природы (вакцин и анатоксинов) на 10-12 день и сохраняется несколько лет. Выделяют антимикробный и антитоксический искусственный активный иммунитет. Приобретенный искусственный пассивный иммунитет образуется в результате введения в организм готовых антител, полученных от другого организма в виде иммунных сывороток или иммуноглобулиновых препаратов, получаемых от здоровых людей или животных, иммунизированных соответствующими антигенными препаратами, держится непродолжительное время (около 1 месяца).

Местный иммунитет – это иммунитет определенных органов и тканей (на слизистых оболочках обусловлен, в основном, Jg А

16. Характеристика естественной резистентности организма (видовой или индивидуальный, специфический или неспецифический, передаётся ли по наследству). Назовите основные факторы врождённого иммунитета организма.

Врожденный, или видовой, иммунитет, он же наследственный, генетический, конституциональный - это выработанная в процессе филогенеза генетически закрепленная, передающаяся по наследству невосприимчивость особей данного вида к какому-либо чужеродному агенту. Примером может служить невосприимчивость человека к некоторым возбудителям, в том числе к особо опасным для сельскохозяйственных животных (чума крупного рогатого скота, болезнь Ньюкасла, поражающая птиц, оспа лошадей и др.), нечувствительность человека к бактериофагам, поражающим клетки бактерий. Объяснить видовой иммунитет можно с разных позиций: неспособностью чужеродного агента к адгезии на клетках и молекулах-мишенях, определяющих запуск патологического процесса и активацию иммунной системы, его быстрой деструкцией ферментами макроорганизма, отсутствием условий для колонизации макроорганизма.

Врожденный (видовой, генетический, конституциональный, естественный, неспецифический) иммунитет - это выработанная в процессе филогенеза, передающаяся по наследству, присущая всем особям одного вида устойчивость к инфекционным агентам (или антигенам).

Основной особенностью биологических факторов и механизмов, обеспечивающих такую устойчивость, является наличие в организме готовых (преформированных) эффекторов, которые способны обеспечить деструкцию патогена быстро, без длительных подготовительных реакций. Они составляют первую линию защиты организма от внешней микробной или антигенной агрессии.

Факторы врожденного иммунитета

Если рассматривать траекторию движения патогенного микроба в динамике инфекционного процесса, то легко заметить, что организм на этом пути выстраивает различные линии защиты (табл. 9.1). Прежде всего это покровный эпителий кожи и слизистых оболочек, обладающий колонизационной резистентностью. Если возбудитель вооружен соответствующими инвазивными факторами, то он проникает в субэпителиальную ткань, где развивается острая воспалительная реакция, ограничивающая возбудителя во входных воротах. Следующая станция на пути патогена - регионарные лимфатические узлы, куда он транспортируется лимфой по лимфатическим сосудам, дренирующим соединительную ткань. Лимфатические сосуды и узлы отвечают на внедрение развитием лимфангита и лимфаденита. После преодоления этого барьера микробы по эфферентным лимфатическим сосудам проникают в кровь - в ответ может развиться системный воспалительный ответ. Если микроб не гибнет в крови, то он гематогенно разносится во внутренние органы - развиваются генерализованные формы инфекции.

К факторам врожденного иммунитета относят: • кожу и слизистые оболочки;

• клеточные факторы: нейтрофилы, макрофаги, дендритные клетки, эозинофилы, базофилы, естественные киллеры;

• гуморальные факторы: система комплемента, растворимые рецепторы к поверхностным структурам микроорганизмов (pattern-структуры), антимикробные пептиды, интерфероны.