- •Прописанные билеты по гигиене

- •1. Гигиеническое значение инсоляционного режима, естественного и искусственного освещения жилищ и лпу, методы оценки (ск, кео, люксметр).

- •2. Гигиена одежды и обуви. Гигиенические требования к тканям разного назначения, к детской одежде, нижнему белью, больничной одежде, верхней одежде.

- •1. Предмет и содержание гигиены. Связь с другими науками. История становления и развития гигиены. Взаимосвязь лечебного и профилактического направления в медицине.

- •2. Обеспечение радиационной безопасности персонала и пациентов при рентгеновских обследованиях.

- •3. Гигиенические требования к размещению и планировке дошкольных образовательных учреждений.

- •1. Закономерности роста и развития детей и подростков. Социально-гигиеническое значение изменений темпов повозрастной динамики роста и развития (акселерация, ретардация, децелерацая).

- •2. Физиологические нормы питания. Принципы построения пищевого рациона и режима питания для различных групп населения.

- •3. Гигиена труда на радиолокационных станциях, профилактика военно-профессиональных заболеваний.

- •1. Гигиеническое регламентирование факторов окружающей среды как одно из средств предупреждения заболеваний населения (пдк, пду, обув). Принципы гигиенического регламентирования.

- •2. Гигиенические основы режима дня детей различных возрастных групп. Профилактика утомления.

- •3. Значение лечебного питания в комплексной терапии больных. Особенность организации питания в больницах. Обязанности дежурного врача по контролю за питанием.

- •1. Погода, климат, их гигиеническое значение. Метеотропные заболевания. Меры профилактики метеопатологических реакций.

- •2. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при централизованном и нецентрализованном водоснабжении.

- •3. Личная гигиена как часть общественной гигиены. Закаливание и физическая культура, их влияние на здоровье населения.

- •1. Шум как физический фактор производственной среды. Влияние шума на организм человека. Мероприятия по борьбе с шумом.

- •2. Гигиенические требования к участку и зданию школы, к учебным классам.

- •3. Гигиеническое значение минеральных солей, содержащихся в пищевых продуктах, источники, потребность.

- •1 Грамм.

- •800 Миллиграмм.

- •400 Миллиграмм.

- •2,5 Грамма

- •2.3 Грамма

- •1. Экологические факторы. Понятие об экологически обусловленных заболеваниях населения. Социально-гигиенический мониторинг, его содержание и задачи.

- •2. Гигиеническое значение ультрафиолетовой радиации. Профилактика заболеваний, связанных с ее недостаточностью, формы компенсации.

- •1) Инфракрасные лучи от 760 до 2800 нм.

- •2) Видимый спектр – от 400 до 760 нм;

- •3) Ультрафиолетовые лучи с длиной волны от 280 до 400 нм;

- •3. Организация водоснабжения в экстремальных и полевых условиях. Методы обработки воды, табельные средства.

- •1. Основные научные проблемы гигиены детей и подростков в современных условиях. Факторы, формирующие здоровье детей и подростков.

- •2. Промышленные яды. Принципы нормирования веществ в воздухе производственных помещений, этапы разработки пдКр.З.

- •3. Особенности внутренней планировки и санитарного режима хирургических отделений больниц и операционного блока.

- •1. Принципы назначения и виды лечебно-профилактического питания (лпп) как меры профилактики профессиональных заболеваний.

- •1. Радиационный фон и его составляющие. Загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами, источники.

- •2. Производственная пыль, профессиональные пылевые болезни и мероприятия по их предупреждению.

- •3. Гигиенические требования к планировке палатной секции и больничным палатам.

- •1. Понятие «условие труда», классификация условий труда по степени вредности.

- •2. Жирорастворимые витамины. Потребность, источники, профилактика гиповитаминозов.

- •3. Воздушная среда больничных помещений, химическое и бактериальное загрязнение. Критерии качества воздушной среды. Методы санации.

- •1. Гигиеническая характеристика городской среды. Урбанизация и здоровье населения современных крупных городов.

- •2. Природный химический состав атмосферного воздуха, его гигиеническое значение.

- •3. Принципы защиты при работе с источниками ионизирующих излучений. Особенности работы с открытыми и закрытыми источниками.

- •1. Влияние природного химического состава воды на здоровье населения. Заболевания, связанные с употреблением воды, содержащей химические примеси.

- •Влияние на здоровье людей

- •2. Медико-санитарное обслуживание промышленных рабочих. Значение медосмотров в профилактике профзаболеваний. Роль врача лечебного профиля в профилактике профессиональной природы.

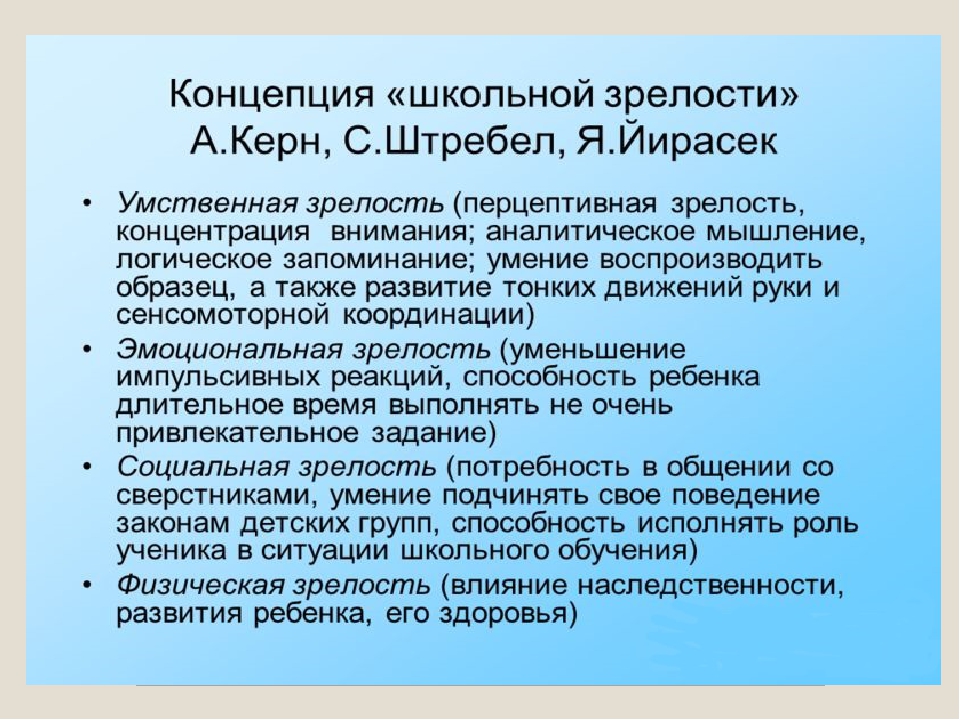

- •3. Понятие школьной зрелости, значение ее определения, критерии, методы диагностики.

- •1. Геохимическое значение почвы. Естественные и искусственные биогеохимические провинции. Профилактика эндемических заболеваний.

- •2. Лечебно-профилактическое питание как мера профилактики профпатологии, виды, принципы, правила назначения.

- •3. Гигиеническая характеристика различных источников водоснабжения, правила выбора водоисточника.

- •1. Значение молока и молочных продуктов в питании населения. Гигиенические требования к молоку.

- •2. Радиационный фон и его составляющие. Источники радиоактивного загрязнения окружающей среды.

- •3. Гигиена труда при работе на сельскохозяйственных машинах. Профилактика профессиональных заболеваний.

- •1. Действие ионизирующей радиации на организм. Виды лучевых поражений.

- •2. Гигиеническое значение овощей и фруктов в питании населения.

- •3. Профессиональные отравления свинцом. Меры профилактики.

- •1. Гигиеническое значение зерновых продуктов в питании населения.

- •2. Виды ионизирующих излучений, их физическая характеристика.

- •3. Гигиенические основы здорового образа жизни. Профилактика психосоматических заболеваний.

- •1. Пищевые отравления, их классификация, профилактика. Роль врача лечебного профиля в ранней диагностике и расследовании пищевых отравлений.

- •2. Гигиена труда в ракетных войсках. Профилактика военно-профессиональных заболеваний.

- •3. Особенности современного больничного строительства, системы застройки больниц. Гигиенические требования к земельному участку, планировке и благоустройству больничной территории.

- •1. Основы рационального питания населения. Качественная и количественная полноценность питания. Понятие о сбалансированности рациона.

- •2. Профессиональные и бытовые отравления окисью углерода и их профилактика.

- •3. Гигиенические требования к расписанию занятий в школе. Методы повышения работоспособности учащихся и профилактики утомления.

- •Начало занятий и их сменность:

- •Продолжительность урока:

- •Малые и большие перемены.

- •Дневная и недельная нагрузка школьников в учебных часах:

- •Распределение по урокам учебных предметов в зависимости от их трудности.

- •Чередование предметов по профилю гуманитарному и естественно-математическому.

- •1. Синтетические моющие средства (смс) и средства бытовой химии. Их гигиеническая оценка и профилактика вредного воздействия.

- •2. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха. Утомление и переутомление, физиологическая сущность и профилактика переутомления.

- •3. Гигиеническое значение температуры, влажности и подвижности воздуха, приборы для их определения.

- •2) Около 30% - проведение

- •1) Температура

- •2) Радиационная температура

- •3) Влажность воздуха

- •4) Скорость движения воздуха

- •1. Бензол и его производные как промышленные яды. Влияние на организм, профилактика отравлений.

- •2. Основные неблагоприятные факторы при работе на пк. Профилактика нарушений в состоянии здоровья.

- •3. Пищевые отравления немикробной этиологии, их профилактика.

- •1. Гигиена умственного труда.

- •2.Организация санитарно-гигиенического контроля за питанием войск в полевых и экстремальных условиях.

- •3. Роль почвы в передаче инфекционных заболеваний и инвазий. Основные мероприятия по санитарной охране почвы.

- •1. Источники загрязнения почвы экзогенными химическими веществами. Подходы к гигиеническому регулированию экзогенных химически веществ (хв) в почве.

- •2. Гигиенические требования к устройству и оборудованию пищевых блоков на примере больницы.

- •3. Гигиеническая характеристика централизованной и децентрализованной систем водоснабжения. Зоны санитарной охраны водоисточников.

- •Водозаборные сооружения

- •Очистные сооружения (водопроводная станция).

- •Распределительная сеть

- •1. Роль углеводов в питании человека.

- •2. Возможные пути заражения и методы дезактивации воды и пищевых продуктов, защита продовольствия от омп при транспортировке, хранении пищевых продуктов и готовой пищи.

- •3. Ультразвук, инфразвук, их влияние на организм, профилактика профессиональных заболеваний.

- •2. Пищевые отравления микробного происхождения. Токсикоинфекции, их профилактика.

- •3. Влияние производственного микроклимата на здоровье работающих, профилактика профессиональных заболеваний.

- •1. Гигиеническое значение атмосферного давления. Влияние повышенного и пониженного атмосферного давления на организм. Профилактика заболеваний.

- •2. Пищевая ценность мяса и рыбных продуктов. Заболевания, связанные с употреблением недоброкачественного мяса и рыбы.

- •3. Промышленные яды. Классификация. Общие закономерности действия промышленных ядов.

- •1. Производственные отравления ртутью, их профилактика.

- •2. Гигиеническая характеристика полимеров. Гигиенические аспекты применения полимеров в жилом и больничном строительстве.

- •3. Физическое развитие как показатель здоровья населения, методы изучения и оценки.

- •1. Гигиеническое значение белков в питании населения. Источники, потребность. Заболевания, связанные с недостатком и избытком белков в рационе.

- •2. Внутрибольничная среда (вбс), её особенности. Факторы внутрибольничной среды.

- •3. Гигиена труда в животноводстве. Профилактика профессиональных заболеваний.

- •1. Канцерогенное, мутагенное, эмбриотропное, гонадотропное действие хв. Отражение их в структуре и уровне заболеваемости населения. Принципы профилактики.

- •2. Особенности внутренней планировки и санитарного режима отделений родовспоможения.

- •3. Основные источники загрязнения воздушной среды обитаемых помещений, в т.Ч. Помещений лпу. Способы санации воздуха.

- •1. Исмп. Гигиенические аспекты их профилактики.

- •2. Источники загрязнения атмосферного воздуха. Влияние атмосферного загрязнения на здоровье и санитарно-бытовые условия жизни населения. Мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха.

- •1. Предприятия теплоэнергетики (теплоэлектростанции, котельные установки)

- •2. Автотранспорт

- •3. Промышленные предприятия

- •3. Основное законодательство по охране труда. Особенности условий труда в современный период.

- •1. Полевое размещение войск. Способы. Классификация полевого жилища и фортификационных сооружений и их характеристика.

- •2. Пищевые отравления микробного происхождения. Бактериальные токсикозы и их профилактика.

- •3. Медико-санитарное обслуживание промышленных рабочих. Направления в работе врача здравпункта. Задачи и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.

- •1. Гигиена труда врачей-хирургов и анестезиологов, профилактика профессиональных заболеваний.

- •I. Совершенствование производственного процесса

- •2. Гигиеническое значение почвы. Состав и свойства почвы, процессы самоочищения почвы.

- •3. Методы адекватности индивидуального и группового питания. Пищевой статус.

- •1. Производственная вибрация как профессиональная вредность. Действие на организм. Профилактика вибрационной болезни.

- •2. Гигиеническое значение витамина с, источники, потребность. Профилактика гиповитаминозов с в полевых и экстремальных условиях.

- •3. Виды источников ионизирующего излучения (иии), принципы защиты. Особенности работы с иии.

- •1. Виды водоисточников. Их характеристика. Критерии выбора для централизованного водоснабжения.

- •2. Гигиенические требования к полевому размещению войск.

- •3. Значение питания для здоровья и физического развития населения. Концепции и принципы рационального питания.

- •1. Понятие о профессиональных вредностях и профессиональных заболеваниях.

- •2. Основные военно-профилактические факторы в бронетанковых войсках. Профилактика профессиональной патологии.

- •3. Климат и здоровье. Гигиенические аспекты акклиматизации человека.

- •1. Радиационная авария. Медицинские и гигиенические аспекты радиационных аварий.

- •2. Особенности внутренней планировки санитарного режима инфекционной больницы. Устройство бокса/полубокса.

- •3. Неионизирующее излучения (электромагнитные поля промышленной частоты и радиочастот, лазерное излучение). Влияние на организм, профилактика профессиональных патологий.

3. Понятие школьной зрелости, значение ее определения, критерии, методы диагностики.

Ответ.

Школьная зрелость – это такой уровень морфофункционального развития, который обеспечивает выполнение всех требований режима школы без какого-либо ущерба для здоровья ребёнка.

Критерии школьной зрелости:

медицинские (уровень физического и биологического развития, состояние здоровья);

психофизиологические (психосоциальная зрелость, уровень школьной зрелости по тесту Керна-Йирасека, выполнение мотометрического теста).

Для определения готовности ребенка к обучению в школе широкое распространение получил ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Ирасека, который дает представление об уровне психического развития, степени зрелости моторики, мышления и др.

Этот тест состоит из 3 заданий: Нарисовать человека. Скопировать письменно короткую фразу. Срисовать 10 точек в виде прямоугольника. Каждое задание оценивается отдельно. Высший бал - 1, низший - 5. Детей с результатом 15 баллов необходимо рекомендовать к дальнейшему медико-педагогическому обследованию. “Школьнозрелыми” считаются дети, получившие в сумме за выполнение 3-х заданий данного теста 3-5 баллов, “среднезрелыми” — 6-9 баллов и “незрелыми” — 10 и более баллов.

Неготовыми к обучению считаются дети:

• имеющие отклонения в состоянии здоровья, указанные в перечне медицинских рекомендаций к отсрочке поступления в школу детей 6-го летнего возраста;

• отстающие в биологическом развитии;

• выполняющие тест Керна-Ирасека с оценкой 9 и более баллов;

• имеющие дефекты звукопроизношения.

Билет №13

1. Геохимическое значение почвы. Естественные и искусственные биогеохимические провинции. Профилактика эндемических заболеваний.

Ответ.

Почвой – называется верхний слой земной коры, сформированный основными почвообразующими факторами, климатом, растительностью, почвенными организмами.

В различных климатических условиях почва различна по составу. Климат – медленный и постоянный фактор, влияющий на почву. Растительность резко и в короткое время влияет на почвообразование. Почвенные организмы – бактерии, грибы, вирусы, простейшие, черви и др., осуществляют влияние на почву в короткое время.

Почва как фактор внешней среды

Почва, как неотъемлемая часть экологической системы наряду с солнечным светом, водой, температурой окружающей среды является важнейшим компонентом среды обитания человека.

Почве принадлежит ведущая роль в круговороте веществ в природе. Она находится в постоянном взаимодействии с другими экологическими системами, такими как атмосфера, гидросфера, растительный мир.

Почва является важным звеном на пути поступления пищевых и ядовитых компонентов в организм человека. Она представляет собой огромную естественную лабораторию, в которой непрерывно протекают самые разнообразные и сложные процессы разрушения и синтеза неорганических и органических веществ, фотохимические реакции. Почва- источник продовольствия, обеспечивающий 95-97% продовольственных ресурсов для населения планеты.

Почва существенно влияет на климат местности. В ней живут и гибнут патогенные бактерии, вирусы, простейшие и яйца гельминтов. Она является одним из основных путей передачи ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний, гельминтозов. Почва может прямо или опосредованно оказывать токсическое, канцерогенное, мутагенное и прочие воздействия на организм человека. Недостаток или избыток микроэлементов в почве вызывает эндемические заболевания. Поэтому необходимо знать процессы, протекающие в почве, и их закономерности, чтобы правильно осуществлять профилактику неблагоприятного влияния почвы на здоровье населения.

С гигиенической точки зрения важно знать основные свойства почвы, чтобы уметь заключить, здоровой или нездоровой будет та или иная почва. К ним относятся пористость, воздухо- и водопроницаемость, влагоемкостъ, капиллярность, температура, почвенные организмы.

Пористость – суммарный объем пор в единице объема почвы, выраженный в процентах. От этого свойства зависит ее фильтрационная способность: чем выше пористость почвы, тем эта способность ниже. При пористости 60-65% создаются наилучшие условия для процессов самоочищения.

Воздухопроницаемость – способность почвы пропускать воздух. Она зависит от величины пор почвы, увеличивается при повышении атмосферного давления и уменьшается с увеличением толщины слоя почвы и ее влажности.

Высокая воздухопроницаемость – благоприятное гигиеническое свойство, так как она способствует аэрированию почвы, т.е. насыщению кислородом, необходимым для окисления органических веществ.

Водопроницаемость (фильтрационная способность) - способность почвы впитывать и пропускать воду, поступающую в основном с атмосферными осадками. Это свойство важно для образования почвенной воды и запасов ее в подземных слоях.

Влагоемкостъ - количество влаги, которое почва способна удерживать с помощью сорбционных и капиллярных сил. Она тем больше, чем меньше поры и чем больше их суммарный объем. Гигиеническое значение этого свойства заключается в том, что высокая влагоемкость способствует сырости почвы, снижению воздухо- и водопроницаемости, ухудшает процессы самоочищения. Почвы с таким свойством считаются сырыми, холодными и, значит, нездоровыми.

Капиллярность – способность почвы поднимать воду по капиллярам из глубоких слоев в верхние. Чем больше в почве мелких пор, тем она более капиллярна и тем выше по ней поднимается вода.

Температура почвы влияет на температуру приземного слоя атмосферы, тепловой режим помещений 1-го этажа и подвальных помещений, а также жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и процессы самоочищения.

Степень нагревания почвы солнцем зависит от географического положения местности, ее рельефа, времени года, суток и характера почвы. Сильнее и быстрее нагреваются склоны, обращенные к южным направлениям, темный цвет почвы способствует поглощению тепла, а светлый — его отражению, сухие почвы прогреваются быстрее, чем сырые. Суточные колебания температуры воздуха отражаются до глубины не более 1 м. Однако в сильные морозы почва может промерзать на глубину 1-2 м, что необходимо учитывать в строительной практике при прокладке водопроводных и канализационных труб, заложении фундаментов зданий.

В холодном климате северных районов почва на определенной глубине никогда не оттаивает, образуя слой вечной мерзлоты.

Почвенные организмы. Естественными обитателями почвы являются разнообразные представители почвенной флоры и фауны, число которых непостоянно и зависит от состава почвы, ее температурного режима, инсоляции, механической обработки и других моментов. К почвенной флоре относятся грибы, водоросли, бактерии и вирусы. Фауна представлена одноклеточными организмами, простейшими, нематодами, клещами, личинками и куколками мух, дождевыми червями, млекопитающими (кроты, мыши, крысы и др.).

Геохимическое значение почвы.

В земной коре (почве) содержится более 60 различных химических элементов. Отсутствие или избыток того или иного элемента приводит к появлению эндемических заболеваний (биогеохимических эндемий).

Эталоном качества естественного химического состава почвы является почва Курского черноземного заповедника.

Под руководством профессора В.В. Ковальского сотрудниками биогеохимической лаборатории Института геохимии и аналитической химии РАН была проведена в большом объеме важная работа по изучению содержания и распределения микро- и макроэлементов в 130 регионах страны, составлены общая карта и атлас. Возникло новое научное направление — геохимическая экология эндемических заболеваний.

Геохимическая экология эндемических заболеваний изучает влияние микро- и макроэлементов на организм человека. Проведенные исследования показали, что распространенные в разных регионах заболевания непосредственно связаны с особенностями химического состава почвы и пищевых продуктов, производимых на этих территориях. Микроэлементы поступают в организм человека по схеме: почва—растение—организм животного, человека. Недостаток или избыток микроэлементов в почве приводит к недостатку или избытку их не только у травоядных, но и плотоядных животных и у человека. Это влечет за собой нарушение промежуточного обмена веществ и возникновение эндемических (от греч. endemos — местный) заболеваний.

В частности, установлено, что недостаток меди и кобальта приводит к анемии, гепатиту, остеодистрофии, а высокое содержание свинца — к возникновению гингивитов. Недостаток фтора способствует повреждению зубов, а повышенное содержание молибдена и меди вызывает подагру.

Широко известна зобная болезнь, вызванная низким содержанием в почве кобальта, меди, хрома, молибдена, марганца, йода. Другое тяжелое заболевание — болезнь Кашина-Бека (уровская болезнь) — ученые связывают с повышенным содержанием стронция в почве, избыточным поступлением с водой в организм фосфора и марганца, а также с пониженным содержанием кальция в питьевой воде.

Причиной влияния микроэлементов на распространение заболеваний заключается в том, что они обладают высокой биологической активностью и участвуют во многих процессах жизнедеятельности.

Естественные биогеохимические провинции – это территории с повышенным или пониженным содержанием активных микроэлементов, таких как фтор, йод, стронций и др., что приводит к развитию заболеваний природно-очагового характера, получившие название эндемичных. Такие биогеохимические аномалии возникли в процессе исторического формирования земной коры под действием различных экстремальных природных явлений, катаклизмов: вспышки на Солнце, вулканическая деятельность, землетрясения, активная циклоническая и антициклоническая деятельность и др.

Наиболее часто встречающиеся заболевания: эндемический зоб (нехватка йода), кариес (дефицит фтора), флюороз (избыток фтора), стронциевый рахит (избыток стронция).

Недостаток йода. Эндемический зоб – заболевание, возникающее при недостаточном поступлении йода в организм и характеризующееся компенсаторным увеличением щитовидной железы. Увеличение щитовидной железы может дать: осиплость голоса, сухой кашель, приступы удушья, дисфагические явления.

При появлении гипотиреоза происходит:

• Снижение основного обмена веществ и увеличение массы тела

• Нарушение водно-солевого обмена, отеки

• Нарушения минерального обмена, остеопороз

• Нарушение обмена белка, задержка роста, развития, образования антител, снижение устойчивости организма к различным факторам

• Снижение возбудимости нервных окончаний вялость, слабость, снижение памяти и интеллекта

• Ухудшение всасывания железа в пищеварительном тракте, анемия

• Дискоординация синтеза половых гормонов , нарушение менструального цикла, бесплодие, ухудшение течения беременности, мертворождение

• Нарушение развития головного мозга при внутриутробном развитии, кретинизм (отставание психического и физического развития, глухонемота)

Профилактика: йодирование соли (на 1т соли 25г йодида калия), препараты йода: йодомарин, калия йодид, употребление морепродуктов: морская капуста, морская рыба, креветки и др.

Недостаток фтора. Приводит к развитию кариеса.

Последствия:

• Потеря зубов, нарушение пережевывания пищи и пищеварения, хронические заболевания ЖКТ

• Причина воспалительных заболеваний, челюстно-лицевой и шейной областей

• Вероятный источник ангины, ревматизма, заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и др.

Профилактика: фторирование воды, фторсодержащие таблетки Использование паст с фтором Местная флюоризация зубов Фторирование чая, молока, хлеба.

Избыток фтора Приводит к развитию флюороза (пятнистая эмаль зубов), для которого характерны следующие признаки: Потеря зубов Ревматические боли Чувство скованности, «свинцовая» тяжесть в конечностях Повышение хрупкости костей и деформация всего скелета

Профилактика: дефторирование воды.

Избыток стронция

Уровская болезнь (стронциевый рахит, болезнь Кашина Бека) - эндемическая остеопатия, поражающая преимущественно детей 6-13 лет (пик – 8лет).

Этиология и механизм развития болезни до конца не изучены.

Проявления:

• Ограничение подвижности и боль в суставах (первыми поражаются межфаланговые, затем локтевые, лучезапястные и голеностопные)

• Утолщение суставных концов

• Хруст суставов, изъязвление хрящей

• Ограничение роста и деформации костей, усиливающаяся с возрастом.

Профилактика:

• Восполнение дефицита кальция, витамина Д

• Нормализация содержания микроэлементов

• Переезд в другую местность

Искусственные биогеохимические провинции – это эндемические районы, которые появились в связи с высоким уровнем промышленных выбросов сточных вод и твердых отходов, использованием разнообразных пестицидов, минеральных удобрений, стимуляторов роста растений. Характеризуются высоким уровнем заболеваемости, врожденных уродств и аномалий развития, нарушением физического и психического развития, деградацией элементов окружающей среды и самоочищающей способности почв. Отравления носят как хронический, так и острый характер.

Вокруг промышленных предприятий могут формироваться искусственные биогеохимические провинции с повышенным содержанием фтора, мышьяка, свинца, кадмия и других элементов.

Загрязнение фтором почвы за счет промышленных выбросов привело к возникновению некроза листьев у виноградных и абрикосовых деревьев (Швейцария, долина Ронн), накоплению фтора в растениях, которые употребляют в пищу животные и люди, что приводит к развитию флюороза. Отмечается неблагоприятное действие на систему кроветворения у детей, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, возникновение болезней печени и почек, возможны острые гастриты.

Вокруг аэропортов, вдоль коридоров движения самолетов, вблизи ТЭЦ, вблизи автомагистралей, а также после лесных пожаров могут сформироваться искусственные провинции с повышенным содержанием канцерогенных веществ. Это в свою очередь повышает бластомогенную активность почвы, увеличивает частоту злокачественных новообразований у населения, повышает риск рождения детей с врожденными пороками развития и уродствами.

Профилактика • Технологические мероприятия (внедрение новых технологий на промышленных предприятиях) • Санитарно – технические мероприятия (наличие очистных сооружений на промышленных предприятиях) • Планировочные мероприятия (правильное размещение жилой и промышленной зоны, создание санитарнозащитных зон) • Законодательные мероприятия (разработка гигиенических регламентов загрязняющих химических веществ для объектов окружающей среды и контроль