- •Прописанные билеты по гигиене

- •1. Гигиеническое значение инсоляционного режима, естественного и искусственного освещения жилищ и лпу, методы оценки (ск, кео, люксметр).

- •2. Гигиена одежды и обуви. Гигиенические требования к тканям разного назначения, к детской одежде, нижнему белью, больничной одежде, верхней одежде.

- •1. Предмет и содержание гигиены. Связь с другими науками. История становления и развития гигиены. Взаимосвязь лечебного и профилактического направления в медицине.

- •2. Обеспечение радиационной безопасности персонала и пациентов при рентгеновских обследованиях.

- •3. Гигиенические требования к размещению и планировке дошкольных образовательных учреждений.

- •1. Закономерности роста и развития детей и подростков. Социально-гигиеническое значение изменений темпов повозрастной динамики роста и развития (акселерация, ретардация, децелерацая).

- •2. Физиологические нормы питания. Принципы построения пищевого рациона и режима питания для различных групп населения.

- •3. Гигиена труда на радиолокационных станциях, профилактика военно-профессиональных заболеваний.

- •1. Гигиеническое регламентирование факторов окружающей среды как одно из средств предупреждения заболеваний населения (пдк, пду, обув). Принципы гигиенического регламентирования.

- •2. Гигиенические основы режима дня детей различных возрастных групп. Профилактика утомления.

- •3. Значение лечебного питания в комплексной терапии больных. Особенность организации питания в больницах. Обязанности дежурного врача по контролю за питанием.

- •1. Погода, климат, их гигиеническое значение. Метеотропные заболевания. Меры профилактики метеопатологических реакций.

- •2. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при централизованном и нецентрализованном водоснабжении.

- •3. Личная гигиена как часть общественной гигиены. Закаливание и физическая культура, их влияние на здоровье населения.

- •1. Шум как физический фактор производственной среды. Влияние шума на организм человека. Мероприятия по борьбе с шумом.

- •2. Гигиенические требования к участку и зданию школы, к учебным классам.

- •3. Гигиеническое значение минеральных солей, содержащихся в пищевых продуктах, источники, потребность.

- •1 Грамм.

- •800 Миллиграмм.

- •400 Миллиграмм.

- •2,5 Грамма

- •2.3 Грамма

- •1. Экологические факторы. Понятие об экологически обусловленных заболеваниях населения. Социально-гигиенический мониторинг, его содержание и задачи.

- •2. Гигиеническое значение ультрафиолетовой радиации. Профилактика заболеваний, связанных с ее недостаточностью, формы компенсации.

- •1) Инфракрасные лучи от 760 до 2800 нм.

- •2) Видимый спектр – от 400 до 760 нм;

- •3) Ультрафиолетовые лучи с длиной волны от 280 до 400 нм;

- •3. Организация водоснабжения в экстремальных и полевых условиях. Методы обработки воды, табельные средства.

- •1. Основные научные проблемы гигиены детей и подростков в современных условиях. Факторы, формирующие здоровье детей и подростков.

- •2. Промышленные яды. Принципы нормирования веществ в воздухе производственных помещений, этапы разработки пдКр.З.

- •3. Особенности внутренней планировки и санитарного режима хирургических отделений больниц и операционного блока.

- •1. Принципы назначения и виды лечебно-профилактического питания (лпп) как меры профилактики профессиональных заболеваний.

- •1. Радиационный фон и его составляющие. Загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами, источники.

- •2. Производственная пыль, профессиональные пылевые болезни и мероприятия по их предупреждению.

- •3. Гигиенические требования к планировке палатной секции и больничным палатам.

- •1. Понятие «условие труда», классификация условий труда по степени вредности.

- •2. Жирорастворимые витамины. Потребность, источники, профилактика гиповитаминозов.

- •3. Воздушная среда больничных помещений, химическое и бактериальное загрязнение. Критерии качества воздушной среды. Методы санации.

- •1. Гигиеническая характеристика городской среды. Урбанизация и здоровье населения современных крупных городов.

- •2. Природный химический состав атмосферного воздуха, его гигиеническое значение.

- •3. Принципы защиты при работе с источниками ионизирующих излучений. Особенности работы с открытыми и закрытыми источниками.

- •1. Влияние природного химического состава воды на здоровье населения. Заболевания, связанные с употреблением воды, содержащей химические примеси.

- •Влияние на здоровье людей

- •2. Медико-санитарное обслуживание промышленных рабочих. Значение медосмотров в профилактике профзаболеваний. Роль врача лечебного профиля в профилактике профессиональной природы.

- •3. Понятие школьной зрелости, значение ее определения, критерии, методы диагностики.

- •1. Геохимическое значение почвы. Естественные и искусственные биогеохимические провинции. Профилактика эндемических заболеваний.

- •2. Лечебно-профилактическое питание как мера профилактики профпатологии, виды, принципы, правила назначения.

- •3. Гигиеническая характеристика различных источников водоснабжения, правила выбора водоисточника.

- •1. Значение молока и молочных продуктов в питании населения. Гигиенические требования к молоку.

- •2. Радиационный фон и его составляющие. Источники радиоактивного загрязнения окружающей среды.

- •3. Гигиена труда при работе на сельскохозяйственных машинах. Профилактика профессиональных заболеваний.

- •1. Действие ионизирующей радиации на организм. Виды лучевых поражений.

- •2. Гигиеническое значение овощей и фруктов в питании населения.

- •3. Профессиональные отравления свинцом. Меры профилактики.

- •1. Гигиеническое значение зерновых продуктов в питании населения.

- •2. Виды ионизирующих излучений, их физическая характеристика.

- •3. Гигиенические основы здорового образа жизни. Профилактика психосоматических заболеваний.

- •1. Пищевые отравления, их классификация, профилактика. Роль врача лечебного профиля в ранней диагностике и расследовании пищевых отравлений.

- •2. Гигиена труда в ракетных войсках. Профилактика военно-профессиональных заболеваний.

- •3. Особенности современного больничного строительства, системы застройки больниц. Гигиенические требования к земельному участку, планировке и благоустройству больничной территории.

- •1. Основы рационального питания населения. Качественная и количественная полноценность питания. Понятие о сбалансированности рациона.

- •2. Профессиональные и бытовые отравления окисью углерода и их профилактика.

- •3. Гигиенические требования к расписанию занятий в школе. Методы повышения работоспособности учащихся и профилактики утомления.

- •Начало занятий и их сменность:

- •Продолжительность урока:

- •Малые и большие перемены.

- •Дневная и недельная нагрузка школьников в учебных часах:

- •Распределение по урокам учебных предметов в зависимости от их трудности.

- •Чередование предметов по профилю гуманитарному и естественно-математическому.

- •1. Синтетические моющие средства (смс) и средства бытовой химии. Их гигиеническая оценка и профилактика вредного воздействия.

- •2. Физиолого-гигиенические основы режима труда и отдыха. Утомление и переутомление, физиологическая сущность и профилактика переутомления.

- •3. Гигиеническое значение температуры, влажности и подвижности воздуха, приборы для их определения.

- •2) Около 30% - проведение

- •1) Температура

- •2) Радиационная температура

- •3) Влажность воздуха

- •4) Скорость движения воздуха

- •1. Бензол и его производные как промышленные яды. Влияние на организм, профилактика отравлений.

- •2. Основные неблагоприятные факторы при работе на пк. Профилактика нарушений в состоянии здоровья.

- •3. Пищевые отравления немикробной этиологии, их профилактика.

- •1. Гигиена умственного труда.

- •2.Организация санитарно-гигиенического контроля за питанием войск в полевых и экстремальных условиях.

- •3. Роль почвы в передаче инфекционных заболеваний и инвазий. Основные мероприятия по санитарной охране почвы.

- •1. Источники загрязнения почвы экзогенными химическими веществами. Подходы к гигиеническому регулированию экзогенных химически веществ (хв) в почве.

- •2. Гигиенические требования к устройству и оборудованию пищевых блоков на примере больницы.

- •3. Гигиеническая характеристика централизованной и децентрализованной систем водоснабжения. Зоны санитарной охраны водоисточников.

- •Водозаборные сооружения

- •Очистные сооружения (водопроводная станция).

- •Распределительная сеть

- •1. Роль углеводов в питании человека.

- •2. Возможные пути заражения и методы дезактивации воды и пищевых продуктов, защита продовольствия от омп при транспортировке, хранении пищевых продуктов и готовой пищи.

- •3. Ультразвук, инфразвук, их влияние на организм, профилактика профессиональных заболеваний.

- •2. Пищевые отравления микробного происхождения. Токсикоинфекции, их профилактика.

- •3. Влияние производственного микроклимата на здоровье работающих, профилактика профессиональных заболеваний.

- •1. Гигиеническое значение атмосферного давления. Влияние повышенного и пониженного атмосферного давления на организм. Профилактика заболеваний.

- •2. Пищевая ценность мяса и рыбных продуктов. Заболевания, связанные с употреблением недоброкачественного мяса и рыбы.

- •3. Промышленные яды. Классификация. Общие закономерности действия промышленных ядов.

- •1. Производственные отравления ртутью, их профилактика.

- •2. Гигиеническая характеристика полимеров. Гигиенические аспекты применения полимеров в жилом и больничном строительстве.

- •3. Физическое развитие как показатель здоровья населения, методы изучения и оценки.

- •1. Гигиеническое значение белков в питании населения. Источники, потребность. Заболевания, связанные с недостатком и избытком белков в рационе.

- •2. Внутрибольничная среда (вбс), её особенности. Факторы внутрибольничной среды.

- •3. Гигиена труда в животноводстве. Профилактика профессиональных заболеваний.

- •1. Канцерогенное, мутагенное, эмбриотропное, гонадотропное действие хв. Отражение их в структуре и уровне заболеваемости населения. Принципы профилактики.

- •2. Особенности внутренней планировки и санитарного режима отделений родовспоможения.

- •3. Основные источники загрязнения воздушной среды обитаемых помещений, в т.Ч. Помещений лпу. Способы санации воздуха.

- •1. Исмп. Гигиенические аспекты их профилактики.

- •2. Источники загрязнения атмосферного воздуха. Влияние атмосферного загрязнения на здоровье и санитарно-бытовые условия жизни населения. Мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха.

- •1. Предприятия теплоэнергетики (теплоэлектростанции, котельные установки)

- •2. Автотранспорт

- •3. Промышленные предприятия

- •3. Основное законодательство по охране труда. Особенности условий труда в современный период.

- •1. Полевое размещение войск. Способы. Классификация полевого жилища и фортификационных сооружений и их характеристика.

- •2. Пищевые отравления микробного происхождения. Бактериальные токсикозы и их профилактика.

- •3. Медико-санитарное обслуживание промышленных рабочих. Направления в работе врача здравпункта. Задачи и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров.

- •1. Гигиена труда врачей-хирургов и анестезиологов, профилактика профессиональных заболеваний.

- •I. Совершенствование производственного процесса

- •2. Гигиеническое значение почвы. Состав и свойства почвы, процессы самоочищения почвы.

- •3. Методы адекватности индивидуального и группового питания. Пищевой статус.

- •1. Производственная вибрация как профессиональная вредность. Действие на организм. Профилактика вибрационной болезни.

- •2. Гигиеническое значение витамина с, источники, потребность. Профилактика гиповитаминозов с в полевых и экстремальных условиях.

- •3. Виды источников ионизирующего излучения (иии), принципы защиты. Особенности работы с иии.

- •1. Виды водоисточников. Их характеристика. Критерии выбора для централизованного водоснабжения.

- •2. Гигиенические требования к полевому размещению войск.

- •3. Значение питания для здоровья и физического развития населения. Концепции и принципы рационального питания.

- •1. Понятие о профессиональных вредностях и профессиональных заболеваниях.

- •2. Основные военно-профилактические факторы в бронетанковых войсках. Профилактика профессиональной патологии.

- •3. Климат и здоровье. Гигиенические аспекты акклиматизации человека.

- •1. Радиационная авария. Медицинские и гигиенические аспекты радиационных аварий.

- •2. Особенности внутренней планировки санитарного режима инфекционной больницы. Устройство бокса/полубокса.

- •3. Неионизирующее излучения (электромагнитные поля промышленной частоты и радиочастот, лазерное излучение). Влияние на организм, профилактика профессиональных патологий.

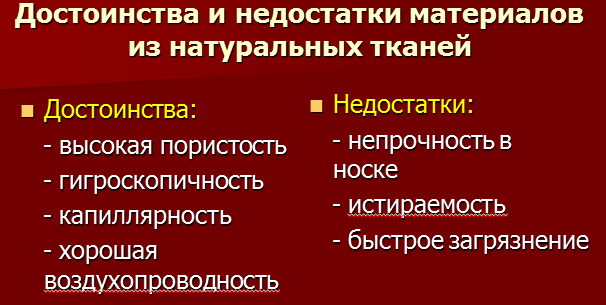

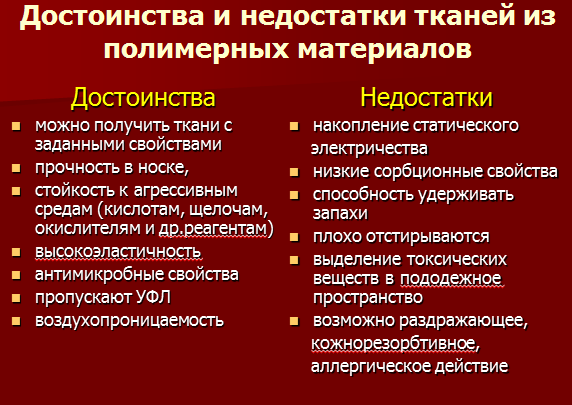

2. Гигиена одежды и обуви. Гигиенические требования к тканям разного назначения, к детской одежде, нижнему белью, больничной одежде, верхней одежде.

Ответ.

В понятие одежды входит 3 слоя: белье (1 слой), костюмы и платья (2 слой), верхняя одежды (3 слой).

Классификация одежды:

бытовая;

производственная.

Классификация бытовой одежды:

по полу и возрасту: мужская, женская, детская, подростковая;

по сезону года: зимняя, летняя, демисезонная;

по времени и месту использования: повседневная, праздничная, спортивная, больничная и др.;

по материалу изготовления одежды: из тканых, нетканых прорезиненных, дублированных и других материалов;

по текстильному волокну: натуральных, искусственных, синтетических, смеси различных волокон.

Роль одежды. Одежда и обувь служат для защиты организма человека от вредных влияний окружающей среды – холода, жары, механических воздействий и внешних загрязнений.

Гигиенические требования к одежде:

обеспечивать оптимальный пододежный микроклимат и способствовать тепловому комфорту человека;

конструкция одежды не должна затруднять дыхание, кровообращение, движение, не вызывать смещение внутренних органов;

быть достаточно прочной при носке, легко очищаться от внешних и внутренних загрязнителей;

быть удобной для бытовой и профессиональной деятельности

соответствовать погодным, климатическим условиям, выполняемой деятельности, возрасту, полу и т.д.;

не содержать выделяющихся во внешнюю среду токсических химических примесей, не раздражать кожные покровы;

иметь сравнительно небольшую массу (до 8-10% от массы тела человека), чтобы не утомлять человека при ходьбе и не вызывать непроизводительной траты энергии;

защищать от неблагоприятных факторов окружающей среды (пыли, загрязнителей и т.п.);

быть эстетичной, отражать национальные особенности;

специальная одежда должна отвечать особым требованиям, обусловленными особенностями труда.

Ткани из волокон различного происхождения:

Натуральные:

а) органические

- растительные

- животные б) неорганические (минеральные)

Химические: а) органические

- искусственные - синтетические б) неорганические

Для изготовления ткани используются различные волокна – натуральные, химические искусственные и синтетические.

Свойства одежды в значительной мере зависят от свойств ткани. Использование тех или иных тканей для производства одежды (особенно детской) связано с их физико-гигиеническими показателями: толщиной, массой, объёмной массой, пористостью, воздухопроницаемостью и паропроницаемостью, гигроскопичностью, влагоёмкостью, гидрофильностью и липофильностью, а также теплопроводностью. Эти свойства в значительной мере определяются структурой ткани, количеством и размером пор, заполненных воздухом.

Гигиенические достоинства одежды зависят от характера материалов, из которых она изготовлена, и в этом отношении имеют значение тепловые и другие свойства тканей. Для надежной защиты от холода материалы должны обладать плохой теплопроводностью, которую определяет их пористость. Чем толще и рыхлее ткань, чем больше в ней воздуха, тем меньше теплопроводность. Наименьшую теплопроводность имеют материалы животного происхождения. Так, пористость меха составляет 96-98 %, шерсти и фланели – до 92 %, кожи – до 95 %. Пористость растительных тканей, как правило, более тонких и плотных, не превышает 37-40 %. Из синтетических материалов высокими теплозащитными свойствами обладают изделия из лавсана и нитрона, внешне похожие на тонкую шерсть, и из поливинилхлоридных волокон. Целесообразно комбинировать их с натуральными волокнами. Изделия из капрона и вискозы холодные. Теплозащитные свойства одежды повышаются, если она состоит из нескольких слоев, между которыми содержится воздух. Верхняя одежда, плотно прилегающая к телу в талии, помогает сохранять тепло. Наиболее теплым бельем являются изделия из мягкого шерстяного трикотажа, натурального шелка и хлорина.

Вторым по гигиеническому значению свойством является воздухопроницаемость тканей, от которой зависит обмен пододежного воздуха с наружным, что важно для удаления излишков тепла, углекислоты и вредных газообразных веществ – продуктов испарения пота. Задержка этих выделений ухудшает самочувствие, загрязняет кожу и может снизить работоспособность. Наибольшей воздухопроницаемостью вследствие большой величины пор обладают рыхлые шерстяные ткани, трикотажные изделия. Сравнительно высокая воздухопроницаемость свойственна изделиям из лавсана и хлорина, у капрона и многих других синтетических тканей она низкая. Материалы, не содержащие пор, например прорезиненные плащи, одежда из тканей с различным пленочным водоупорным покрытием, полностью исключают возможность воздухообмена. К тому же такая одежда отличается большой теплопроводностью и пригодна только для защиты от дождя и ветра. Хорошая воздухопроницаемость важна для белья, особенно в теплое время года.

Из других свойств заслуживают внимания водоемкость и гигроскопичность. Ткани, способные после намокания удерживать воду, вытесняя воздух, делаются более теплопроводными и менее воздухопроницаемыми. Шерстяные ткани в этом отношении страдают меньше хлопчатобумажных, особенно благоприятны трикотажные бельевые ткани, у которых даже при сильном увлажнении (пот, дождь) до 70 % пор остаются свободными от воды (В.А. Волжинский). Для белья важна хорошая гигроскопичность, чтобы оно поглощало с поверхности тела пот и удаляло его путем испарения. Для этого рекомендуется носить хлопчатобумажную сетчатую майку, которая хорошо впитывает пот и, являясь прослойкой между кожей и рубашкой, препятствует их соприкосновению, что неприятно, а также облегчает испарение. Большинство синтетических тканей негигроскопично, и применять их для нижнего белья и верхних рубашек нецелесообразно.

Определенное значение имеет эластичность тканей. Чем она больше, тем меньше одежда раздражает кожу при трении, не вызывает неприятных ощущений и позволяет легче переносить давление, оказываемое на поверхность кожи. Это особенно важно для белья. Наибольшей эластичностью обладают мягкие шерстяные и хлопчатобумажные ткани.

Синтетическим изделиям свойственна электризуемость. При трении химических волокон о кожу на поверхности их возникают электростатические заряды, вызывающие неприятные, иногда болезненные ощущения. При добавлении в синтетические ткани шерсти, хлопка и при комбинации химических волокон противоположного знака заряда степень электризации может быть снижена или даже устранена. Хлориновое белье, несущее отрицательные заряды, применяется с лечебной целью при заболеваниях суставов и периферических нервов (радикулит, ишиас и др.).

Для летнего времени, особенно в южных широтах, имеет значение цвет одежды. В этих условиях костюм и головной убор должны быть белого цвета, чтобы лучше отражать солнечные лучи, а подкладка – более темная, чтобы не задерживать излучение тепла от тела.

В процессе носки верхняя одежда загрязняется механически (пыль, грязь) и химически. Белье загрязняется изнутри выделениями кожи. Все это ухудшает гигиенические свойства тканей, в частности уменьшается их воздухопроницаемость. Одновременно происходит бактериальное загрязнение нательного белья и платья. Под влиянием микробов богатая органическими веществами грязь одежды разлагается, выделяя дурнопахнущие газы. Это может способствовать развитию кожных болезней, а при наличии возбудителей инфекционных заболеваний стать посредником их распространения. Патогенные бактерии могут сохранять свою жизнеспособность в тканях длительное время, например микобактерии туберкулеза и дифтерийные палочки — до 3—4 мес. Через загрязненную одежду и белье передаются холера, брюшной тиф, дизентерия, туберкулез, чума. Кроме микробов, одежда может содержать насекомых-паразитов, в частности платяную вошь, передающую сыпной и возвратный тифы.

Гигиенические требования к нижнему белью: нижнее белье должно изготавливаться из ткани, обладающей высокой гигроскопичностью и воздухопроводностью, не вызывающей раздражений. Белье не должно стеснять движений, не прилипать к телу. Предпочтение отдается тканям из натуральных волокон, преимущественно хлопчатобумажной и льняной.

Гигиенические требования к верхней одежде: должна обладать ветрозащитными, теплоизоляционными свойствами, регулируемыми в зависимости от вида деятельности; внутренний слой одежды должен быть гигроскопичным и легковысыхаемым; одежда должна быть мягкой и теплой, все части тела должны быть утеплены. Рациональный пакет зимней одежды включает покровную ткань, ветрозащитную прокладку, теплоизоляционный слой и подкладку.

Гигиенические требования к детской одежде:

ткань должна обладать высокой гигроскопичностью,

быть плохим проводником тепла.

Предпочтительны сорта хлопчатобумажной ткани (трикотаж, фланель), ткани из натуральных волокон (шерсть) в качестве верхнего слоя одежды.

Недопустимо использование кожи и прорезиненных тканей.

Одежда должна соответствовать пропорциям ребенка (например, слишком длинная одежда делает детей неуклюжими, а тесная одежда затрудняет ряд жизненных функций).

Одежда должна быть без лишних складок, оборок.

С самого раннего возраста головку ребенка в помещении держат открытой, так как под платком и чепчиком она потеет, может покрыться сыпью или плотными корочками из ороговевшего эпителия (себорея). Головной убор малыша должен соответствовать климатическим условиям и времени года.

Не рекомендуется крахмалить одежду.

Детская обувь должна быть легкой, удобной, иметь эластичную подошву, широкий носок и каблучок высотой 8 мм.

Гигиенические требования к больничной одежде:

должна быть сшита из хлопчатобумажной или синтетической ткани (не выделять избыточное количество пыли),

должна быть удобной, легкой, легко снимаемой и надеваемой,

мягкого, нераздражающего цвета и разумного фасона.

Гигиенические требования к обуви. Требования к обуви во многом аналогичны требованиям к одежде. Обувь должна быть по возможности легкой, удобной, просторной, не нарушать нормального кровообращения нижних конечностей, кожного испарения, не вызывать деформацию стопы, потертостей, не способствовать развитию потливости и образованию мозолей.

Материалы для изготовления обуви должны быть прочными, достаточно мягкими, обладать плохой теплопроводностью (для зимнего времени), хорошей воздухопроницаемостью, защищать от охлаждения, сырости и механических воздействий.

Тесная обувь, сдавливая сосуды кожи, затрудняет кровообращение, способствует быстрому охлаждению и отморожению ног в холодное время года. Возникают патологические отклонения в структуре и функции стопы. Пальцы деформируются (особенно большой), скрючиваются, подгибаются и утрачивают свою подвижность, что плохо отражается на движении стопы. Давление обуви в подъеме вызывает воспаление надкостницы, костей и их сочленений и способствует развитию плоскостопия. Уменьшается эластичность походки, появляется боль при ходьбе вследствие сдавливания подошвенного нерва. Кроме того, при тесной обуви развивается повышенная потливость, появляются потертости, мозоли. Нередко причиной приобретения тесной обуви служит неправильная примерка. Следует производить ее в положении стоя и при небольшой ходьбе, когда размеры стопы увеличиваются в продольном и поперечном направлениях под влиянием тяжести тела.

Указанные недостатки в женской обуви усугубляются при высоком каблуке и узком носе, содействуя развитию патологических отклонений в анатомической структуре стопы и функции нижних конечностей. В этом случае центр тяжести тела переносится вперед, на носки, на более слабую переднюю часть стопы, отчего в узком носке она скорее травмируется и деформируется. Создаются условия, благоприятствующие развитию плоскостопия, укорачиваются мышцы икр, расслабляются передние мышцы голени и связки стопы. В результате походка становится неустойчивой, возможны растяжения и разрывы связок, вывихи. Высокие каблуки вынуждают делать укороченный шаг, что повышает энергетические затраты. Вредное влияние высоких каблуков на организм молодых девушек проявляется в сужении таза, наклонении матки вперед, что препятствует нормальным родам.

Небольшой (высотой 2—3 см) достаточно широкий каблук увеличивает прочность опоры стопы и придает ей необходимый изгиб, повышая эластичность походки и облегчая ходьбу. Для придания большей мягкости и уменьшения сотрясения тела при ходьбе целесообразно носить обувь с каучуковыми каблуками или резиновыми набойками.

Для изготовления обуви в зависимости от сезона и условий труда и быта употребляют разные материалы: кожу, ее заменители из полимерных материалов, мех, резину, тонкий брезент, парусину и т.д. Лучшим материалом является натуральная кожа, обладающая прочностью, достаточной мягкостью, малой теплопроводностью и удовлетворительной воздухопроницаемостью, способностью сохранять форму и размеры после увлажнения и высушивания, надежно защищающая от сырости и механических воздействий. Резиновая обувь, а также обувь на резиновой подошве менее гигиенична, так как непроницаема для воздуха и способствует потливости ног. Каучуковая или микропористая подошва в условиях города благоприятна тем, что облегчает (смягчает) походку при твердых покрытиях тротуаров. Обувь на синтетической подошве в 2—3 раза легче, чем на кожаной.

В зимнее время года приходится дополнительно утеплять обувь подкладками из меха, шерсти, лавсана и других малотеплопроводных материалов и теплой стелькой (фетр, сукно). Иногда вместо этого надевают вторую, шерстяную, пару носков при условии, что обувь на номер больше, чем обычно, во избежание сдавливания кожных сосудов. В такой утепленной обуви не следует находиться постоянно в помещении, так как это способствует появлению повышенной чувствительности к холоду.

Необходимо, чтобы обувь была сухой, иначе усиливается охлаждение ноги и возможны простудные заболевания.

Роль обуви – защита ног от:

механических повреждений;

охлаждения и переохлаждения;

укусов насекомых и животных;

воздействия физических, химических и биологических факторов.

Классификация обуви. По назначению выделяют обувь бытовую, спортивную, специальную рабочую, детскую, военную, лечебную и т. д.

Гигиенические требования к обуви:

обладать низкой теплопроводностью, обеспечивать оптимальный микроклимат обувного пространства, его вентиляцию;

быть удобной в использовании, не нарушать кровоснабжение, рост и формирование костно-мышечных элементов стопы, не затруднять свободу движений при ходьбе, занятиях физкультурой и трудовых процессов;

обеспечивать защиту стоп от неблагоприятных физических, химических и биологических воздействий;

не выделять в обувное пространство химические вещества в концентрациях, способных в реальных условиях эксплуатации оказывать неблагоприятное воздействие (кожно-раздражающее, резорбтивное, аллергенное и т. д.) на кожу стопы и организм в целом;

отвечать возрастным и другим физиологическим особенностям организма;

легко чиститься и высушиваться, продолжительное время сохранять первоначальную конфигурацию и гигиенические свойства.

Хорошими гигиеническими свойствами для обуви обладает натуральная кожа.

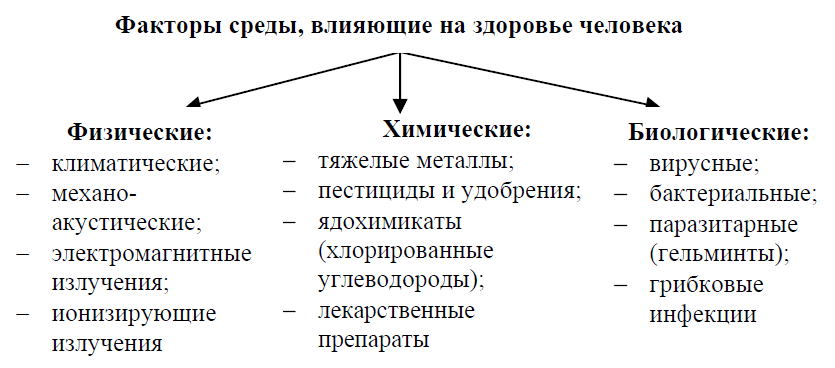

3. Химические, физические, биологические факторы, вредно воздействующие на человека. Особенности действия на организм вредных факторов окружающей среды. Понятие о комбинированном, сочетанном действии и комплексном поступлении вредных веществ в организм.

Ответ.

Опасные и вредные факторы по природе действия подразделяются на:

- физические;

- биологические;

- химические;

- психофизиологические.

К физическим (источник – физическое состояние или явление) опасным и вредным факторам относятся:

-движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, неустойчивые конструкции и природные образования;

- острые и падающие предметы;

- повышение и понижение температуры воздуха и окружающих поверхностей;

- повышенный уровень шума, акустических колебаний вибраций;

- повышенное или пониженное барометрическое давление; - недостаточное освещение, пониженная контрастность освещения;

- повышенная яркость, пульсация светового потока.

Химические факторы опасности. Особую опасность представляют химические факторы, которые можно разделить на:

- промышленные яды (растворители, красители);

- ядохимикаты (гербициды, пестициды), используемые с/х;

- лекарственные препараты, применяемые не по назначению;

- химические вещества в быту, которые используются в качестве пищевых добавок, средств санитарии, личной гигиены;

- боевые отравляющие вещества.

В зависимости от характера действия на организм человека химические вещества делятся на:

- токсические;

- раздражающие;

- мутагенные;

- наркотические;

- удушающие и т.д.

Токсичные вещества – это вещества, которые вызывают отравление всего организма человека или влияют на отдельные системы человеческого организма. Эти вещества могут вызывать патологические изменения определенных органов, например, почек, печени. К таким веществам относятся такие соединения, как угарный газ, селитра, концентрированные растворы кислот или щелочей.

Раздражающие вещества – вызывают раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей, глаз, легких, кожи (например, пары кислот, щелочей, аммиак).

Мутагенные вещества приводят к нарушению генетического кода. Это – свинец, радиоактивные вещества.

Наркотические вещества влияют на центральную нервную систему (спирты, ароматичные углеводы).

Удушающие вещества приводят к токсическому отеку легких (оксид азота, оксид углерода).

Биологические факторы опасности Биологическими называются опасности, происходящие от живых объектов. Носителями биологических опасностей являются все среды обитания (воздух, вода, почва), растительный и животный миры, сами люди. Следствием биологических опасностей являются различные болезни, травмы разной тяжести, в том числе, и смертельные. Биологическими опасными и вредными факторами являются:

- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы и т.д.);

- растения и животные.

Бактериальными заболеваниями являются: чума, туберкулез, менингит, столбняк и т.д.

Вирусными заболеваниями являются: оспа, грипп, корь, свинка, краснуха и др.

По степени токсичности растения делятся на:

- ядовитые (белая акация, бузина, плющ). Ядовитыми являются также побеги и семена картофеля из-за содержания соланина;

- смертельно ядовитые (белена черная, дурман, белладонна).

Животные:

- скорпионы – укол жала скорпиона очень болезнен (возникает опухоль, озноб, повышается температура);

- клещи – вызывают болезнь чесотку.

Психофизиологические факторы опасности. Опасные факторы, обусловленные особенностями физиологии и психологии человека, называются психофизиологическими. Каждый из этих факторов в зависимости от длительности действия можно отнести к постоянным или временным.

Психофизиологическими факторами потенциальной опасности постоянного действия следует считать:

1. Недостатки органов чувств (дефекты зрения, слуха и др.).

2. Нарушение связей между сенсорными и моторными центрами, вследствие чего человек не способен реагировать адекватно на те или другие изменения, воспринимаемые органами чувств.

3. Дефекты координации движений (особенно сложных движений и операций, приемов и т.п.).

4. Повышенная эмоциональность.

Психофизиологическими факторами потенциальной опасности временного действия являются:

1. Недостаток опыта (неверные действия, напряжение нервно-психической системы, боязнь допустить ошибку).

2. Неосторожность .

3. Утомление (различают физиологическое и психологическое утомление).

4. Эмоциональные явления (особенно конфликтные ситуации, душевные стрессы).

Острое действие загрязнителей может проявляться лишь в особых ситуациях: в результате увеличения загрязнения окружающей среды обычными для данного населенного пункта загрязнителями или при временном появлении новых вредных веществ. Типичным примером острого провоцирующего влияния атмосферных загрязнений являются случаи токсических туманов, возникавших в разное время в городах разных континентов мира. Токсические туманы появляются в условиях, способствует накоплению промышленных выбросов в приземном слое атмосферы. В периоды токсических туманов увеличивалась смертность лиц, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Вспышки бронхиальной астмы описаны в ряде населенных мест при появлении специфических загрязнений. Острое влияние загрязнений окружающей среды на здоровье наблюдается при залповых выбросах или аварийных ситуациях. Оно может происходить на фоне хронического действия более низких уровней загрязнения.

Хроническое действие загрязнений окружающей среды на здоровье является наиболее частым вариантом неблагоприятного влияния. По характеру действия загрязнений окружающей среды можно выделить два подтипа: хроническое неспецифическое (провоцирующее) влияние загрязнений и хроническое специфическое действие, где загрязнитель играет роль этиологического фактора. Для первого подтипа характерно многообразие проявлений влияния веществ, относящихся к разным классам и различных по биологическому действию. К типичным проявлениям специфического действия загрязнителей можно отнести болезни итай-итай, флюороз, бериллиоз, асбестоз.

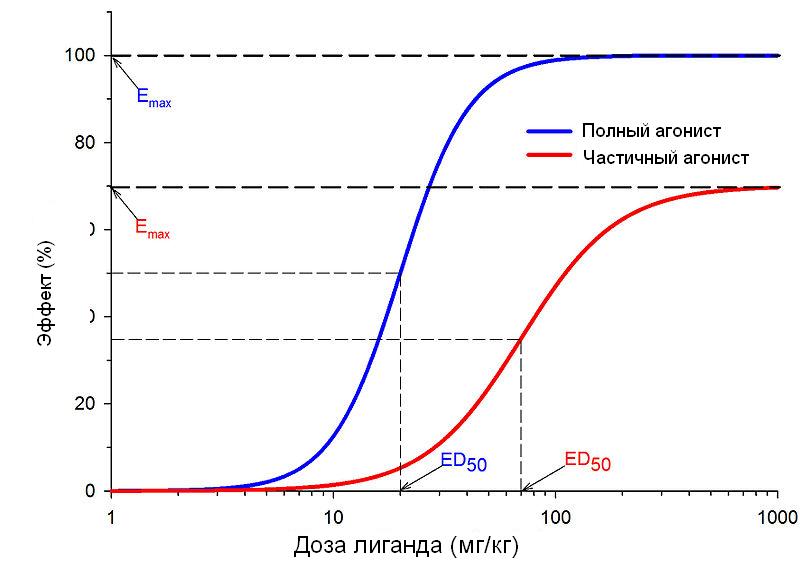

Понятие о комбинированном, комплексном, сочетанном действии вредных факторов на организм, виды эффектов.

Приспособление организма к изменяющимся условиям окружающей среды может быть обусловлено изменениями, которые протекают с превышением обычных гомеостатических возможностей. В этом случае говорят о компенсации (псевдоадаптации) действия веществ. Компенсация является временно скрытой патологией, которая со временем может обнаружится в виде явных патологических изменений (декомпенсации). При компенсации приспособление организма к окружающей среде достигается за счет нарушения гомеостаза. Зависимость эффекта воздействия веществ на биологический объект от концентрации (дозы) может быть изображена графически в виде кривой «доза – эффект». Эти кривые отражают сложный характер взаимодействия вредного вещества с объектом, качественные и количественные особенности такого взаимодействия в каждом конкретном случае.

Комбинированное действие – это одновременное или последовательное действие на организм нескольких веществ при одном и том же пути поступления.

суммация (аддитивность) – явление аддитивных эффектов, индуцированных комбинированным воздействием;

потенцирование (синергизм) – усиление эффекта действия, эффект больше, чем суммация;

антагонизм – эффект комбинированного воздействия, менее ожидаемого при простой суммации.

Сочетанное действие – одновременное воздействие факторов различной природы (ЭМИ, химические вещества и др.).

Комплексное действие – одно вещество поступает с водой, пищей, воздухом (различными путями).

Билет №2