- •Оглавление

- •Часть 1. История и общая микробиология. 2

- •Вопросы для подготовки к экзамену по микробиологии для студентов 3 курса лечебного факультета (с ответами)

- •Часть 1. История и общая микробиология.

- •Предмет медицинской микробиологии. Цели, задачи медицинской микробиологии

- •Л. Пастер - основоположник микробиологии как науки. Влияние работ Пастера на развитие медицинской микробиологии. Формирование прикладной иммунологии.

- •Работы р. Koxa и их значение в медицинской микробиологии и инфекционной патологии.

- •И.Мечников и его учение о невосприимчивости к инфекционным болезням - важный этап в развитии медицины.

- •Д. Ивановский - основоположник учения о вирусах.

- •Роль отечественных ученых в развитии вирусологии и риккетсиологии, учения об антибиотиках: л.А. Зильбер, п.Ф. Здродовский, з.В. Ермольева.

- •Основы классификации микробов. Понятие о виде, культуре, штамме. Биологические особенности прокариотов.

- •Жизнь-домен-царство-тип-класс-порядок-семейство-род-вид

- •История развития микробиологии на Западном Урале.

- •Основные методы исследования морфологии бактерий. Микроскопия. Простые и сложные методы окраски бактерий. Метод Грама.

- •Морфология и ультраструктура бактерий. Химический состав.

- •5. Включения.

- •Капсулы бактерий. Патогенные бактерии, образующие капсулы. Методы обнаружения капсул. Их значение.

- •Спорообразование. Патогенные бактерии, образующие споры: бациллы и клостридии. Методы обнаружения спор.

- •Жгутики бактерий. Их строение. Классификация бактерий по расположению жгутиков. Подвижность бактерий и методы ее изучения. Значение в лабораторной диагностике инфекционных заболеваний.

- •Спирохеты. Классификация, морфология, ультраструктура. Их роль в инфекционной патологии человека.

- •Биологические свойства риккетсий. Методы культивирования. Примеры патогенных для человека видов риккетсий.

- •Биологические особенности вирусов бактерий (бактериофагов). Особенности взаимодействия вирулентного и умеренного фагов с бактериальной клеткой. Морфология и ультраструктура фагов.

- •Биологические особенности вирусов. Морфология, ультраструктура, механизм репродукции. Основы классификации. Методы культивирования вирусов.

- •Профаг. Лизогения. Лизогенная культура. Лизогенная конверсия. Фаговары. Практическое использование фагов.

- •Классификация бактерий по типам питания. Ферменты. Значение для идентификации бактерий. Методы изучения.

- •Основные типы и сущность дыхания бактерий. Механизм дыхания бактерий. Методы культивирования анаэробов.

- •Рост и размножение бактерий. Механизм деления. Фазы развития бактериальной популяции.

- •Основные принципы культивирования бактерий. Требования к питательным средам, их классификация.

- •Принципы и методы выделения и идентификации чистой культуры бактерий. Этапы исследования.

- •Биохимические свойства бактерий. Определение. Методы изучения и практическое использование в микробиологической диагностике инфекционных заболеваний.

- •Методы культивирования вирусов. Понятие о первичных и перевиваемых культурах клеток.

- •3) Выделение вирусов в культурах клеток.

- •Антибиотикорезистентность микробов. Механизм формирования. Пути преодоления. Методы определения чувствительности микробов к антибиотикам. Осложнения при антибиотикотерапии.

- •Микрофлорa тела человека. Определение. Классификация. Роль микробов постоянных обитателей человеческого организма в физиологических процессах.

- •Дисбиоз. Определение. Причины возникновения. Клинические проявления. Лечебные препараты, применяемые в терапии дисбактериоза. Принципы лабораторной диагностики дисбактериоза.

- •Препараты для коррекции дисбиозов

- •Методы стерилизации и дезинфекции. Определение. Виды. Контроль эффективности стерилизации.

- •Цель, принципы и методы лабораторной диагностики бактериальных инфекций.

- •2. Микробиологический (культуральный) метод

- •3. Биологический метод

- •4. Иммунологический метод

- •5. Молекулярно-биологический метод

- •6. Экспресс-диагностика инфекции

- •Особенности лабораторной диагностики вирусных инфекций.

- •Индикация и идентификация вирусов при различных методах культивирования.

- •Антибиотики. Определение. История открытия. Классификация. Механизм действия на микробов.

- •Асептика и антисептика. Определения. Методы.

- •Наследственная и ненаследственная изменчивость микроорганизмов. Диссоциации бактерий, s и r формы колоний. L – формы бактерий.

Классификация бактерий по типам питания. Ферменты. Значение для идентификации бактерий. Методы изучения.

Ответ.

Классификация бактерий по типам питания.

Тип питания бактерий – голофитный.

По источнику углерода бактерии делят на:

автотрофы – источником является СО2;

гетеротрофы – источниками являются различные органические соединения (глюкоза, спирты, аминокислоты, органические кислоты);

По источнику энергии:

фотоавтотрофы – это фотосинтезирующие бактерии, использующие энергию солнечного света для синтеза органических соединений из неорганических соединений;

хемоавтоторофы синтезируют органические вещества из СО2 за счет энергии реакций окисления неорганических соединений, к ним относятся нитрифицирующие бактерии (NH3 -> HNO3), серобактерии (H2S -> S; H2SO4), железобактерии (Fe2+ -> Fe3+).

По донору Н2 (е):

литотрофы – донором являются неорганические соединения (Н2О, H2S);

органотрофы – донором являются органические соединения (карбоновые кислоты, аминокислоты, глюкоза и т.д.).

По источнику азота:

аминоавтотрофы – источником является атмосферный азот, аммонийные соли, нитраты, нитриты;

аминогетеротрофы – источником являются белки (органические вещества).

По способу усвоения азотистых веществ микробы подразделяются на 4 группы:

протеолитические – микробы, способные расщеплять нативные белки, пептиды и аминокислоты;

дезаминирующие – микробы, способные отщеплять аминогруппы только у свободных аминокислот;

нитритно-нитратные – микробы, усваивающие окисленные формы азота;

азотфиксирующие микробы, обладающие свойством питаться атмосферным азотом.

Хемо(органо)гетеротрофы для синтеза собственных органических соединений используют энергию окисления других органических веществ, которые являются одновременно и источниками углерода.

К ним относится большинство бактерий:

а) метатрофы – сапрофиты, использующие органические вещества отмерших организмов (бактерии брожения и бактерии гниения);

б) симбионты, использующие органические вещества других живых организмов, не нанося им вреда (образуют симбиоз);

в) паратрофы – паразиты, использующие органические вещества живых организмов, нанося им вред. Паразиты бывают облигатные (способны жить и расти только внутри живой клетки) и факультативные (после гибели хозяина питаются сапрофитно).

Гетеротрофные бактерии, способные расти на питательных средах, в состав которых входит одно органическое вещество в качестве источника углерода, а остальные химические элементы содержатся в составе неорганических соединений, называются прототрофами.

Бактерии, для роста и размножения которых требуются дополнительные органические вещества, называются ауксотрофами. Такие дополнительные органические вещества называются факторами роста. К факторам роста относятся аминокислоты, витамины (В5, В2, В1, В3, В6, фолиевая кислота, ПАБК), пурины, пиримидины, пентозы, гексозы, липиды.

Этапы и механизмы питания микроорганизмов

Как у всего живого, метаболизм микроорганизмов состоит из двух взаимосвязанных, одновременно протекающих, но противоположных процессов – анаболизма (синтез веществ и компонентов) и катаболизма (расщепления, распада).

Обмен веществ у микроорганизмов имеет свои особенности.

Быстрота и интенсивность обменных процессов. За сутки микробная клетка может переработать такое количество питательных веществ, которое превышает ее собственный вес в 30-40 раз.

Выраженная приспособляемость к изменяющимся условиям внешней среды.

Питание осуществляется через всю поверхность клетки. Прокариоты не проглатывают питательные вещества, не переваривают их внутри клетки. Через клеточную стенку и цитоплазматическую мембрану внутрь клетки прокариотов способны проникать только небольшие молекулы, поэтому белки, полисахариды и другие биополимеры вначале расщепляются экзоферементами до более простых соединений, которые транспортируются внутрь клетки. Проникновение питательных веществ в клетку происходит с помощью диффузии (пассивной и облегченной) и активного переноса с участием ферментов (пермеазы, транслоказы).

Выход веществ из бактериальной клетки происходит путем пассивной диффузии или путем облегченной диффузии с участием пермеаз.

Ферменты.

У бактерий различают эндоферменты и экзоферменты.

Эндоферменты находятся внутри бактериальной клетки, катализируют внутриклеточные процессы обмена веществ.

Экзоферменты выделяются во внешнюю среду и выполняют функцию расщепления сложных питательных веществ.

Одни ферменты синтезируются бактериальной клеткой постоянно (конститутивные ферменты), другие ферменты синтезируются только при контакте с определенным субстратом (индуцибельные ферменты).

Микроорганизмы синтезируют разнообразные ферменты, которые принадлежат ко всем шести известным классам:

оксидоредуктазы,

трансферазы,

лиазы,

гидролазы,

изомеразы

лигазы.

В лабораториях выявляют следующие ферменты.

Оксидоредуктазы. При идентификации бактерий в основном используют методы выявления каталазы (выявляют по образованию пузырьков кислорода после смешивания микробной суспензии с 1% раствором перекиси водорода на стекле или после нанесения раствора перекиси водорода на культуру, выросшую на поверхности плотной питательной среды) и цитохромоксидазы (обнаруживают смачиванием бумажки специальным реактивом (1% спиртовый раствор α-нафтола; 1% водный раствор N-диметил-β-фенилендиамина дигидрохлорида), нанесение на бумажку капли суточной культуры бактерий приводит к появлению синего окрашивания).

Лиазы. Лизиндекароксилаза.

Гидролазы. При идентификации бактерий в первую очередь изучают ферменты, расщепляющие углеводы (сахаролитическая активность) и белки (протеолитическая активность).

У патогенных бактерий часть экзоферментов называется ферментами агрессии. Эти экзоферменты способствуют проникновению и распространению бактерий в тканях макроорганизма, а также ослабляют его защитные силы. К ферментам агрессии относятся гиалуронидаза, коллагеназа, лецитиназа, ДНКаза, лейкоцидин, гемолизин, плазмокоагулаза, фибринолизин, нейраминидаза, протеаза и др.

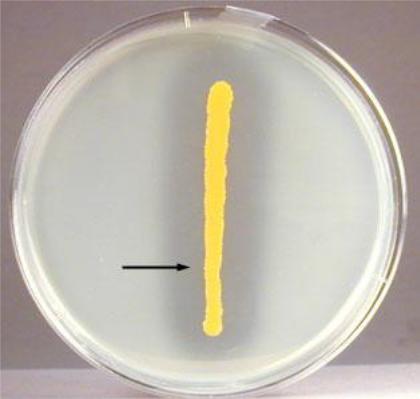

Гемолизин вызывает гемолиз эритроцитов. Присутствие гемолизина можно установить на кровяном агаре по образованию зоны просветления (зоны гемолиза) вокруг колоний.

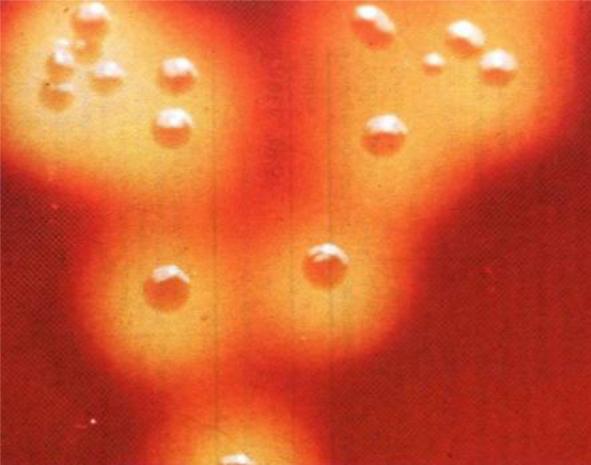

Лецитиназа расщепляет лецитины на фосфохолины и нерастворимые в воде диглицериды. На желточном агаре действие этого фермента проявляется в виде опалесцирующей зоны (радужного венчика) вокруг колоний.

ДНКаза катализирует гидролитическое расщепление полинуклеотидной цепи ДНК с образованием отдельных нуклеотидов и олигонуклеотидов. Для выявления ДНК-азы используют агар, содержащий водный раствор ДНК и раствор кальция хлорида. После выращивания культуры на чашки наносят раствор соляной кислоты. Положительная реакция проявляется прозрачной зоной деполимеризованной ДНК вокруг колоний на мутном фоне, образованном в результате взаимодействия ДНК с соляной кислотой.

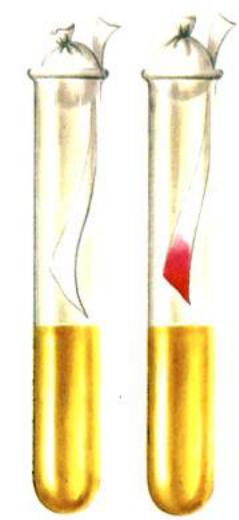

Плазмокоагулаза вызывает коагуляцию плазмы крови (образование сгустка). Фибринолизин лизирует фибриновые сгустки. Присутствие плазмокоагулазы и фибринолизина определяется с помощью одного теста. В пробирку с плазмой вносят исследуемую культуру. При наличии плазмокоагулазы через 3-4 часа при комнатной температуре образуется сгусток. При дальнейшем культивировании при температуре 36oС в случае синтеза фибринолизина сгусток разжижается.

Значение для идентификации бактерий.

Обязательным условием идентификации выделенной чистой культуры бактерий является определение ферментативной активности в отношении углеводов и белков (биохимический «паспорт» вида).

Сахаролитическая активность бактерий. В состав жидких сред Гисса входит пептонная вода (или МПА – полужидкие), индикатор рН (Андреде или BP), поплавок для улавливания газа и один из углеводов (глюкоза, лактоза, мальтоза, маннит, сахароза, крахмал и т.д.). Если бактерии расщепляют углевод, то образуется кислота и при этом меняется цвет среды за счет находящегося в ней индикатора рН (с жёлтого на малиновый – жидкие, или с розово-серого на голубой – полужидкие). Большинство патогенных бактерий расщепляют углеводы с образованием только кислоты (условное обозначение – К+); некоторые виды ферментируют углеводы с образование кислоты и газа (условное обозначение – КГ+) (СО2). При этом меняется цвет среды и в поплавке появляется пузырек газа.

Каждый вид бактерий ферментирует только определенный спектр углеводов, поэтому в одних пробирках цвет среды меняется, а в других – остается исходным, в результате чего наблюдается “пестрый ряд”. Иными словами, для каждого вида бактерий характерен свой “пестрый ряд”. Это позволяет отличить один вид бактерий от другого.

Протеолитическая активность бактерий. Показателями глубокого расщепления белка является образование индола, аммиака, сероводорода, разжижение желатина.

Для выявления газообразных веществ делают посевы чистой культуры бактерий на мясо-пептонный бульон или пептонную воду в пробирки со специальными бумажными индикаторами. При наличии продуктов расщепления меняется цвет соответствующего индикатора.

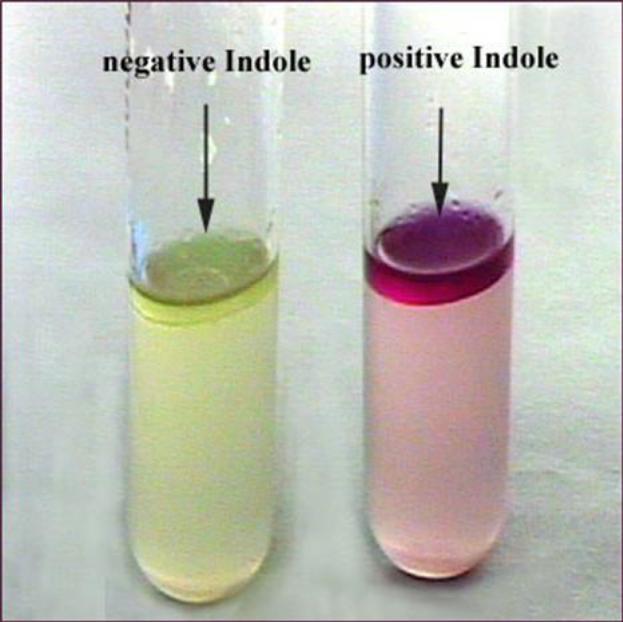

Пропитанная щавелевой кислотой бумажка при наличии индола меняет белый цвет на розовый. В настоящее время тестирование культур на образование индола проводят при помощи реактива Ковача или реактива Эрлиха.

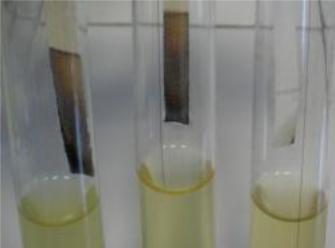

Индикатором на сероводород (продукт разложения серосодержащих аминокислот – цистина, цистеина, метионина) является ацетат свинца. При наличии сероводорода белая бумажка приобретает чёрный цвет за счет образования сульфита свинца.

Выявление сероводорода у представителей семейства энтеробактерий проводят на дифференциально-диагностических средах Клиглера или Олькеницкого. Положительный результат проявляется образованием преципитата черного цвета в результате восстановления сульфатов в сульфиты.

Индикатором на аммиак (продукт разложения фенилаланина) является лакмусовая полоска бумаги. При наличии аммиака красная лакмусовая бумажка приобретает синий цвет.

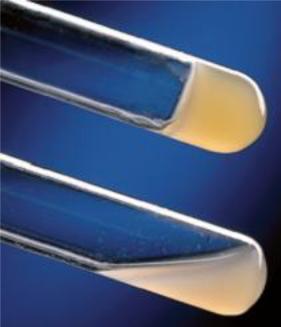

Протеолитическую активность бактерий определяют также путем посева чистой культуры уколом в столбик желатина по наличию и характеру разжижения среды, например, в виде перевернутой елочки, гвоздя, воронки и т.д.