- •2) Слой, бедныйклеткамиилибесклеточныйслойВейля,

- •1) Периферическийслой – образованкомпактнымслоемодонтобластовтолщиной в 1 – 8 клеток, прилежащих к предентину. Одонтобласты в течениевсейжизнивырабатываютпредентин, сужаяпульпарнуюкамеру.

- •2) Промежуточный (субодонтобластический) слойразвиттолько в коронковойпульпе. Организацияотличаетсязначительнойвариабельностью. Имеетнаружную и внутреннююзоны:

- •3) Центральныйслой – представленрыхлойволокнистойтканью, содержащейфибробласты, макрофаги, болеекрупныекровеносные и лимфатическиесосуды, пучкинервныхволокон.

- •Классификация пульпитов

- •Общая симптоматика пульпита.

- •Острый ограниченный (частичный, очаговый) пульпит

- •Острый диффузный пульпит.

- •Дифференциальная диагностика острого диффузного пульпита и невралгии тройничного нерва

- •Острый гнойный пульпит

- •Острый гнойный пульпит.

- •Острый травматический пульпит

- •Хроническийфиброзныйпульпит (Pulpitischronicafibrosa)

- •Дифференциальная диагностика.

- •Хронический гангренозный пульпит. Клиника и дифференциальная диагностика . (Pulpitis chronica gangraenosa)

- •Дифференциальная диагностика хронического гангренозного пульпита и хронического верхушечного периодонтита

- •Хронический гангренозный пульпит.

- •Хронический гангренозный пульпит в стадии обострения

- •2 _ Ретикулярная дистрофия пульпы; 3 - петрификаты разной формы и величины, интенсивно окрашенные гематоксилином, расположенные по ходу сосуда.

- •1.Транквилизаторы 2. Анальгетики

- •Характеристикаместныханестетиков

- •Дозыанестетиков, применяемыеприпроведении различныхвидованестезии

- •Средствадляаппликационногообезболивания слизистойоболочкиполостиртаперединъекцией

- •Анестезия верхней челюсти

- •Анестезия нижней челюсти

- •Внутрипериодонтальная анестезия

- •Биологический метод лечения пульпитов. Показания. Техника выполнения.

- •Светоотверждаемые кальцийсодержащие материалы для покрытия пульпы зуба

- •Кальцийсодержащие материалы химического отверждения для прямого и непрямого покрытия пульпы

- •2. Недостатки в проведении метода: несоблюдение правил асептики и антисептики, вызывающих повторное инфицирование; отсутствие герметизма повязки; неправильный выбор лекарствен¬ных препаратов

- •3. Индивидуальные особенности орга-низма пациента Лечение пульпита другим методом - витальной ампутацией или экстирпацией

- •Метод витальной ампутации. Показания, техника проведения хирургическийметод леченияпульпита

- •Витальная пульпотомия (ампутация пульпы)

- •Ошибки и осложнения при витальной ампутации.

- •1. Перфорация в области дна полости зуба или ее стенок

- •Ошибки и осложнения при девитальных методах лечения

- •Комбинированныйметод леченияпульпита

- •1 Опросбольного.

- •2 Осмотрполостирта и причинногозуба.

- •3 Данныедополнительныхметодовисследования.

- •Анатомо-физиологические особенности строения периодонта

- •Острый верхушечный периодонтит

- •2.2.Используемые на данном занятии новые педагогические технологии Тема: Клиника, дифференциальная диагностика острого периодонтита (стадия интоксикации).

- •Хронический верхушечный периодонтит

- •Ошибки и осложнения

Хронический гангренозный пульпит. Клиника и дифференциальная диагностика . (Pulpitis chronica gangraenosa)

Развивается из гнойного или хронического фиброзного пульпита при попадании в пульпу гнилостных бактерий. Самопроизвольная боль отсутствует, когда пульпит протекает при открытой полости зуба. Неприятное ощущение расширения в зубе является постоянным признаком гангренозного пульпита. Болевые явления обычно медленно возникают под влиянием тепловых раздражителей, при приеме горячей пищи и продолжаются недолго.

Самопроизвольная боль возникает и наблюдается тогда, когда полость зуба закрыта, что обычно снижает условия оттока продуктов воспаления и приводит к обострению процесса. Объективно полость зуба у большинства больных открыта и заполнена продуктами распада пульпы с неприятным запахом. Реакция на поверхностное зондирование отсутствует. Глубокое зондирование вызывает резкий, но непродолжительный болевой приступ. Электровозбудимость пульпы снижена сначала до 40-60 мкА, затем до 60-80 мкА.

Хронический гангренозный пульпит чаще других форм воспаления сопровождается патологическими изменениями апикального периодонта. На рентгенограмме можно выявить расширение периодонтальной щели и деформацию ее.

Дифференциальная диагностика хронического гангренозного пульпита и хронического верхушечного периодонтита

Общее:

1) иногда бессимптомное течение (вне обострения);

2) жалобы на гнилостный запах из кариозной полости;

3) безболезненное зондирование поверхностных слоев в полости зуба;

4) изменения на рентгенограмме в периапикальных тканях.

Различия заключаются в том, что при хроническом верхушечном периодонтите:

1) из анамнеза можно выявить появление припухлости на десне и боль при накусывании на больной зуб во время обострения;

2) зуб никогда не реагирует на температурные раздражители;

3) при осмотре переходной складки можно выявить свищ, рубец от свища или застойную гиперемию;

4) зондирование безболезненно на всем протяжении канала, за исключением тех случаев, когда грануляции из периодонта врастают в канал, но в этом случае на турунде обнаруживается ярко-алая кровь, что не характерно для гангренозного пульпита;

5) грануляции при зондировании менее болезненны, чем сохранившаяся пульпа в канале при гангренозном пульпите;

6) показатели ЭОД более 100 мкА.

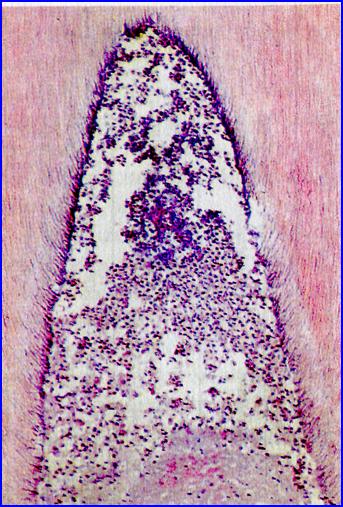

При патологоанатомическом исследовании в коронковой пульпе выявляется распад ткани, имеющий вид бесструктурной массы: зернистый распад, кровяной пигмент, колонии микроорганизмов, характерных для гангренозной формы воспаления.

Свод полости зуба часто разрушен на значительном протяжении. Участкам изъязвления пульпы при хроническом гангренозном пульпите часто предшествуют абсцессы пульпы (микроабсцессы), поэтому поверхность пульпы, обращенная в сторону кариозной полости, изъязвлена. В корневом канале ближе к устью на границе с гангренозным распадом определяется демаркационный вал из грануляционной ткани. Ниже грануляционной ткани корневая часть пульпы находится в состоянии фиброзного хронического воспаления.

Одонтобласты дистрофически изменены, клеточный состав корневой пульпы беден, определяются участки гиалиноза периваскулярной ткани, дистрофические изменения коллагеновых волокон (рис.).