ЭКЗАМЕН ГОТОВЫЕ

.pdf

|

Мораль |

Право |

|

|

|

Определение |

Совокупность норм и правил, принятых в |

Совокупность норм и правил, законодательно |

|

обществе |

закрепленных |

|

|

|

Источник |

— |

Конституция, законы |

|

|

|

Кто придумал |

Люди знают что такое добро, зло, что можно и |

Государство |

|

нельзя делать в обществе |

|

|

|

|

Ответственнос |

В виде порицания, укоры или осуждения |

Государство следить за соблюдением. Если |

ть |

окружающих |

этого не происходит, оно принуждает их |

|

|

соблюдать, наступает юридическая |

|

|

ответственность. |

|

|

|

Функц. |

Формируют эталоны и стандарты поведения, составляют ценностно-нормативную ориентацию |

|

значение |

общества |

|

|

|

|

2. Особенности эстетического освоения мира. Искусство как форма духовной жизни общества. Эстетическое и художественное.

Особенности эстетического освоения мира:

Широкая заинтересованность в самом предмете освоения, ориентация на восприятие его в целостности; Понимание эстетического богатства позволяет осмыслить специфику художественного метода, выступающего как

аналог данного предмета.

Искусство — средство сохранения и передачи универсальной человеческой деятельности, духовного опыта от общества к индивидууму.

Искусство отражает действительность, но через призму духовного мира художника. Уникальность — критерий художественности.

Предмет искусства — мир одухотворенной человеческой природы.

Художественный образ — одна из категорий эстетики, кот. характеризует присущий способ отражения и преобразования действительности.

Многозначность худ. образа позволяет “вычитывать” разные смыслы, открывать разные уровни глубины мысли и чувства автора.

Функции искусства:

1.Социально-организующая

2.Компенсаторная

3.Коммуникативная

a.способствует передаче информации

b.средства общения между людьми

c.объединение

4.Этиологическая

5.Воспитательная

6.Гедонистическая

7.Психотерапевтическая

8.Эвристическая (преодоление стереотипов)

ДЕВКИ Я НЕ ЕБУ ЧЕ ПРО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПИСАТЬ

3. Аксиология как раздел философии. Любовь, свобода и творчество как феномены человеческого бытия. Проблема смысла жизни

Аксиология — это философская дисциплина, исследующая категорию ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих направленность и мотивированность человеческой жизни.

Что касается понятий, обозначающих сами ценности, то еще в античной философии был выделен классический ряд ценностей – истина, добро, красота, при помощи которых философы древности анализировали мир, отношение человека к миру, строили учение о человеке. Т.е. аксиологическая проблематика присутствовала уже в древней философии, но становление аксиологии как самостоятельного раздела философии со своим предметом, понятийным аппаратом относится к XIX в.

Основные понятия аксиологии. В современной аксиологии к числу важнейших понятий, раскрывающих ее содержание, относят понятия: ценностное отношение, оценка, ценность, ценностные ориентации.

Цель и смысл жизни человека основные подходы к определению смысла жизни Цель жизни – некий мысленный ориентир, к которому устремляются дела и поступки человека.

Содержание цели жизни меняется не только в зависимости отисторических условий бытия человека, но и от его возрастных особенностей: в юности цели одни, в зрелости – другие, в старости – третьи.

Смысл жизни – осознание человеком направленности своей жизни, сознательное выстраивание им иерархии ценностей, осознание своих возможностей и стремление к их реализации.

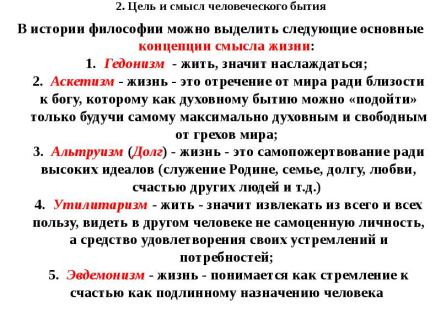

Подходы к определению смысла жизни:

Др. Греция и Рим |

● Сократ: назначение разума - исследовать природы добродетели, чтобы |

|

совершенствовать душу и строить жизнь на основе этического знания. |

|

● Аристотель: цель - счастье, кот. состоит в осуществлении сущности человека. |

|

● Эпикур: цель - получение удовольствия, понимаемого не как чувственное наслаждение, а |

|

как избавление от физической боли, душевного беспокойства, страданий, страха смерти. |

|

● Киники: цель - добродетель. Добродетель состоит в умении довольствоваться малым и |

|

избегать зла. Это делает ч-ка независимым. |

|

● Стоики: цель - нравственность, невозможная без истинного познания. Душа бессмертна, |

|

а добродетель состоит в жизни человека, в согласии с природой и логосом. |

|

|

Иррационализм |

Жизнь — это ад, в котором глупец гонится за наслаждениями и приходит к разочарованию, а |

|

мудрец, наоборот, старается избегать бед через самоограничение — мудро живущий человек |

|

осознаёт неизбежность бедствий, а потому обуздывает свои страсти и ставит предел своим |

|

желаниям |

|

|

Экзистенциализм |

Человек должен создавать свои собственные ценности в равнодушном мире. Нет никакой |

|

предопределённой человеческой природы или первичной оценки, кроме той, что человек |

|

привносит в мир; люди могут быть оценены или определены по их действиям и выборам |

|

|

Нигилистские |

Смыслом жизни является подготовка Земли к появлению сверхчеловека |

взгляды |

|

|

|

Позитивистские |

Чья-то персональная жизнь имеет смысл в форме событий, случающихся на протяжении всей |

взгляды |

этой жизни, и результатов этой жизни в терминах достижений, наследства, семьи и т. д. Но |

|

говорить, что сама жизнь имеет смысл, — это неправильно употреблять язык, так как любое |

|

замечание о важности или значении уместно только «в» жизни (для тех, кто живёт её), делает |

|

утверждение ошибочным. |

|

|

Прагматический |

Смысл жизни — это вера в цель жизни, которая не противоречит чьему-либо опыту |

подход |

содержательной жизни. Смысл жизни может быть открыт только через опыт. |

|

|

Иудаизм |

1) познание Бога; 2) любовь к Богу; 3) праведная жизнь, соблюдение заповедей |

|

|

Православное |

Смысл человеческой жизни заключается в уподоблении Богу, назначение — в наследовании |

христианство |

вечной блаженной жизни с Богом, цель — в познании Бога |

|

|

Ислам |

Смысл жизни мусульманина состоит в том, чтобы поклоняться Всевышнему. Особое |

|

отношение между человеком и Богом — «вручение себя Богу», «покорность Богу» |

|

|

Буддизм |

Доминирующим, неотъемлемым свойством жизни каждого живого существа является |

|

страдание (дукха), а смысл и высшая цель жизни состоит в прекращении страдания. |

|

|

СВОБОДА — это способность человека к активной, сознательной деятельности в соответствии со своими целями, потребностями и интересами.

Если поведение животных определяется инстинктами, то человек способен преодолеть их: его деятельность обусловлена иными механизмами, имеющими социокультурный характер, – идеалами, системой ценностей и норм. Поэтому свобода состоит в наличии возможностей, способности человека к выбору. С позиций экзистенциализма, именно выбор созидает человека как личность.

Проблема свободы сводится к вопросу: обладает ли человек свободой воли или его намерения обусловлены внешними обстоятельствами? По И.Канту, человек свободен как нравственное существо, созидающее культуру, но в эмпирическом мире, где господствует необходимость, человек не свободен, его воля причинно обусловлена. По Г.Гегелю, люди не вольны в выборе объективных условий деятельности, но свободны в выборе целей и средств их осуществления.

Важной чертой бытия человека можно считать его непредопределенность ни природой, ни божественным предопределением, ни обществом. Никакие факторы, даже генетические, не влияют на человека фатально. Поэтому Ж.-П.Сартр и А.Камю полагали, что человек – это носитель абсолютной свободы, противостоящий внешнему миру, свобода – это своеволие, переходящее в «бунт» (А.Камю), свобода сознания. Внутренняя свобода возможна без учета объективных условий (по К.Марксу, внутренняя свобода без внешней – иллюзия).

Однако абстрактной свободы «вообще» не существует, она конкретна и относительна. Свобода не тождественна произволу и предполагает ответственность человека за свой выбор. В современной философии именно мера свободы человека рассматривается в качестве главного критерия общественного прогресса.

ТВОРЧЕСТВО — это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее. Творчество существует во множестве форм – художественное, литературное, научное, философское, техническое и т.д.

В истории философии существовало различное понимание субъекта творчества. В Средние века эта способность отводилась Богу; в эпоху Возрождения возникает вера в безграничные творческие возможности человека, культ гения, искусства, интерес к самому акту творчества. А.Бергсон наделял способностью к творчеству, прежде всего, «жизнь» как мощный космический процесс.

Кант: творчество – это продуктивная способность воображения как единство сознательного и бессознательного; гении творят интуитивно, бессознательно, процесс творчества опосредствован свободой человека.

И.Кант, Ф.Шеллинг, А.Шопенгауэр, А.Бергсон понимали творчество как акт гениев, к которому способны не все (элитарный подход). Н.А.Бердяев же полагал, что можно не быть гением, но быть гениальным: гениальной может быть любовь мужчины к женщине, матери – к ребенку; святой гениален в просветленности своего духа, хотя ничего не создает. Другими словами, творчество не является привилегией только великих людей. Творчество – это стиль, образ жизни, когда человек не может делать свое дело иначе как с любовью к нему, со вкусом, вдохновением и полной отдачей. В этом смысле любой человек – творец.

ЛЮБОВЬ — это способ бытия человека, состоящий в направленности воли и чувства на другую личность, выражающийся в потребности «отдать себя» предмету любви и одновременно сделать его «своим», «слиться» с ним.

Любовь как состояние характеризуется рядом черт:

1.у нее нет конкретных причин, любят не за что-то, а без оснований, возникает свободно, непредсказуемо, ее нельзя принудительно вызвать и преодолеть;

2.идеализация предмета любви: любящие раскрывают друг в друге качества, скрытые для окружающих, но все это очень субъективно и иррационально;

3.она обладает огромной творческой энергией, человек может измениться сам и изменить другого (спорная возможность, но любящим всегда допускается);

4.способность любить определяется во многом развитостью определенных душевных качеств (по Л.Фейербаху, препятствием для любви является эгоизм);

5.любовь часто требует самоотречения, готовности к поступку, сопровождается тревогой, борьбой с обстоятельствами, требующими, что любить нельзя, со смертью, что не совпадает с понятием счастья в повседневном смысле слова;

6.в то же время любовь вырывает человека из привычной повторяемости обыденной жизни, раскрывает его сущность, формирует как личность;

7.любовь предполагает стремление к постоянству, что выражается в требовании физической и духовной верности друг другу;

8.любовь – это не просто устремленность к лицу противоположного пола, но к другой личности с ее уникальностью, выступающей как абсолютная ценность;

9.любящие, дополняя друг друга, образуют нечто целое, когда один человек направляет свои помыслы и чувства к другому и оценивает свои поступки в соотношении с тем, как на это посмотрел бы любимый человек;

10.разлюбившему человеку его прошлое состояние кажется непостижимым.

Сложность феномена любви в том, что в нем пересекаются биологическое и духовное, личностное и социальное, интимное и общезначимое. Любовь как важнейший компонент духа человека, она есть форма самосознания личности, раскрытия глубин своего Я, проявление богоподобной сущности человека, способ преодоления эгоизма.