ЭКЗАМЕН ГОТОВЫЕ

.pdf

4. Концепции «естественного права» и «общественного договора» в философии Т. Гоббса и Дж. Локка. Государство и «гражданское общество».

Т. Гоббс разработал концепцию общественного договора, на основе которой впоследствии было развито понятие гражданского общества. Естественное состояние человечества – война всех против всех. Человек представляет собой крайне эгоистичное существо, которое стремится к почестям и богатству; поскольку блага не могут быть поделены поровну, соперничество и конкуренция должны быть единственными формами взаимодействия в рамках общества. Чтобы избежать постоянной борьбы и угрозы для жизни, люди решили заключить общественный договор, в результате чего и появилось гражданское общество. Оно основано на законах, и благодаря этому может защищать права гражданина (например, право собственности). По Гоббсу, гражданское общество предполагает отказ человека от части своей свободы в пользу защищенности, которую обеспечивает государство при помощи таких учреждений, как суд, армия, полиция, правительство. Гоббс выделял три типа правления: демократию, аристократию, монархию. Ради установления всеобщего мира и порядка люди вынуждены идти на взаимное ограничение своих естественных прав, т.е. заключение своеобразного договора, гарантирующего взаимную безопасность, мир и порядок. О реальности этого договора свидетельствуют нормы нравственности, традиции, обычаи, а также право. Результатом этого общественного договора является переход людей в искусственное состояние гражданства, превращение в социальное существо, образование общества. «Общественный договор, - пишет Т. Гоббс, - больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал каждому другому человеку: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему право – управлять собой при условии, что ты таким же образом передашь ему твое право и будешь санкционировать все его действия».

Прямо противоположную позицию по отношению к целям политической жизни государства и подданных, к устройству «правильных» взаимоотношений между ними, высказал в ряде своих философских произведений Локк. В «Двух трактатах о государстве», написанных в 1680 году, он, в отличие от Гоббса, считает, что «естественное право» это отнюдь не полная свобода в «войне всех против всех». По Локку, в «состоянии естества» люди вовсе не обязательно живут в состоянии войны. Они по своей природе не эгоистичны: могут работать сообща, помогать в случае опасности друг другу и т. д. Они живут согласно «закону природы» и целостность их совместной жизни обеспечивается соблюдением этого закона - «никто не должен наносить вреда жизни, здоровью, свободе, имуществу другого человека». Но люди весьма часто могут и нарушать этот закон. Когда это происходит, пострадавшая сторона вправе наказать нарушителя.

Но это сделать весьма затруднительно в «состоянии естества».

Во-первых, каждый «естественный человек» в обществе, где еще нет государства, выступает как «судья», а это приводит к субъективности в оценке ущерба и в обосновании приговора.

Во-вторых, не всегда можно сразу наказать нарушителя - он может сбежать, организовать сопротивление и т. д.

В-третьих, меры наказания могут существенно варьироваться, что может привести к неравенству перед законом, тем более - в условиях имущественного расслоения.

5.Философия, идеология и культура эпохи Просвещения. Философские взгляды Ж.-Ж. Руссо

Развитие философии в XVIII в. называют эпохой Просвещения, начало которой связывают с 1718 г., Философы Просвещения были объективно привлечены к анализу кризисных явлений тогдашнего общества. Главным предметом их философствования стали принципы "естественного права" и общественного договора, согласно которым любой человек должен иметь гарантии на полноценную жизнь и реализацию материальных и духовных потребностей личности.

6.Общая характеристика немецкой классической философии. Философия И. Канта

Немецкая классическая философия – это значительнейший этап в развитии философской мысли и культуры человечества. Она представлена философским творчеством Иммануила Канта (1724—1804), Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814), Фридриха Вильгельма Шеллинга (1775—1854), Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831), Людвига Андреаса Фейербаха (1804—1872). Каждый из названных философов создал свою философскую систему, отличающуюся богатством идей и концепций. Вместе с тем немецкая классическая философия представляет собой единое духовное образование, которое характеризуется следующими общими чертами:

1.Своеобразным пониманием роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «конфронтирующим сознанием», «усмехающимся над действительностью», «душой» культуры.

2.Исследовались не только человеческая история, но и человеческая сущность. У Канта человек рассматривается как нравственное существо. Фихте подчеркивает активность, действенность сознания и самосознания человека, рассматривает устройство человеческой жизни согласно требованиям разума. Шеллинг ставит задачу показать

взаимосвязь объективного и субъективного. Гегель расширяет границы активности самосознания и индивидуального сознания: самосознание индивида у него соотносится не только с внешними предметами, но и с другими самосознаниями, из чего возникают различные общественные формы.

3.Все представители классической немецкой философии относились к философии как к специальной системе философских дисциплин, категорий, идей. И. Кант, например, выделяет в качестве философских дисциплин, прежде всего, гносеологию и этику. Шеллинг – натурфилософию, онтологию. Фихте, считая философию «наукоучением», видел в ней и такие разделы, как онтологический, гносеологический, социально-политический. Гегель создал широкую систему философских знаний, в которую вошли философия природы, логика, философия истории, история философии, философия права, философия морали, философия религии, философия государства, философия развития индивидуального сознания и др. Фейербах рассматривал онтологические, гносеологические и этические проблемы, а также философские проблемы истории и религии.

4.Классическая немецкая философия разрабатывает целостную концепцию диалектики.

5.Классическая немецкая философия подчеркивала роль философии в разработке проблем гуманизма и предприняла попытки осмыслить человеческую жизнедеятельность. Шло это осмысление в разных формах и разными путями, но проблема была поставлена всеми представителями данного направления философской мысли.

7.Основные положения философии Г. Гегеля

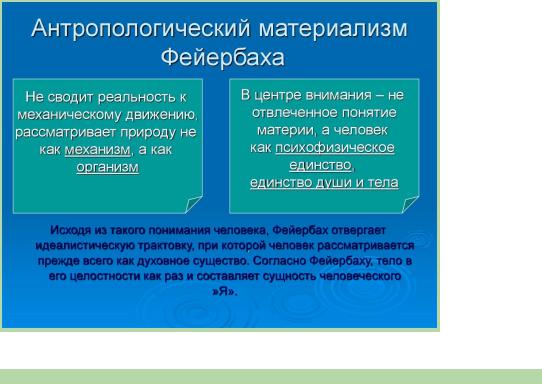

8.Антропологический материализм Л. Фейербаха

9.Предпосылки возникновения и основные положения философии марксизма

Марксизм возник в 40-х годах ХIХ века в германии и представляет собой сложную мировоззренческую систему, составными частями которой являются философское, экономическое и социально-политическое учения.

Основоположниками этого учения стали ученые-энциклопедисты Карл Маркс (1818 – 1883) и Фридрих Энгельс (1820 – 1895). Возникновение марксизма явилось закономерным результатом общественно-исторического прогресса, а также развития научной и философской мысли.

Середина ХIХ в. – это период завершения буржуазно-демократических преобразований в Западной Европе. Развитие капиталистических отношений привело к громадному росту промышленного производства, но в то же время выявило острую противоречивость буржуазных отношений. Со 2-й четверти ХIХ в. Страны Западной Европы переживают ряд экономических кризисов, следствием которых становятся ухудшение положение рабочего класса: рост безработицы и нищеты.

Диалектический материализм в учении Маркса и Энгельса основан на осмыслении и обобщении социально-исторического опыта, достижений естествознания и общественных наук. Энгельс говорил, что с каждым великим открытием в естествознании материализм меняет форму. На основе величайших научных достижений ХIХ в. Энгельс сформулировал тезис о материальном единстве мира, выявил основные формы движения материи и их взаимосвязь. Это позволило выработать единую систематическую картину природы, соответствующую научным представлениям конца ХIХ в.

Разрабатывая материалистическую диалектику, Маркс и Энгельс выделяли диалектику объективную, которая является принципом бытия природы, и диалектику субъективную, т.е. диалектику мышления, которая есть только отражение происходящих в природе процессов.

Предметом материалистической диалектики они считали изучение наиболее общих законов развития природы, общества и познания. Они дали материалистическую трактовку основных законов диалектики, разработанных Гегелем, и применили эти законы к анализу природных, экономических, социальных, политических, а также духовных процессов.

Теория познания марксизма также диалектична. Субъективная диалектика отражает в присущих ей формах диалектику окружающего мира. Однако это не механическое, не зеркальное отражение, а активное взаимодействие познающего субъекта и познаваемого объекта. Познание истины представляет собой диалектически противоречивый процесс. Истина – это не застывший, раз и навсегда данный итог, а непрерывный процесс перехода от одной относительной истины к другой. Относительность истины обусловлена безграничностью и изменчивостью мира. Основным критерием истинности знания основоположники марксизма считали общественно-историческую практику, содержанием которой является освоение и преобразование природных и социальных объектов.

Одним из важнейших достижений марксизма является материалистическое понимание истории.

Из всей совокупности многообразных и сложных общественных отношений Маркс выделил в качестве основополагающих, первичных материально-производственные отношения. Материально-производственная сфера является базисомдля развития остальных видов отношений – политических, правовых, моральных, эстетических, религиозных – которые Маркс называет идеологической надстройкой. Таким образом, Марксом было сформулировано положение об определяющей роли общественного бытия по отношению к общественному сознаниюкак об одном из основных законов общественного развития.

В то же время Энгельс разработал положение об относительной самостоятельности общественного сознания.

Эта самостоятельность проявляетсяв том, что общественное сознание может отставать от потребностей экономического развития либо опережать его, а также в активном обратном воздействии форм общественного сознания на общественное бытие (например, политика может содействовать экономическому развитию или, наоборот, тормозить его).

Раздел 4 . Современная философия 1. Иррационализм и волюнтаризм в философии А. Шопенгауэра. Учение о представлении и воле. Этика

Иррационализм - учение, согласно которому решающим фактором в познании, в поведенческих актах людей, в мировоззрении, в ходе исторического процесса играют не разум, не рациональное начало, а иррациональное, что предполагает признание ведущей роли инстинкта, интуиции, слепой веры, чувства – тех срезов духовного, которые противопоставляются разуму, рассудку, мудрости.

Волюнтаризм – характеристика тех философских учений, которые на первое место выдвигают волю.

Основной философский труду Шопенгауэра — «Мир как воля и представление» (1818).Шопенгауэр рассматривает мир

вдвух аспектах: как представление и как волю.

●Воля – это «вещь в себе». Только воля способна определить все сущее и влиять на него.

●Воля – это высший космический принцип, который лежит в основе мироздания.

●Воля – воля к жизни, стремление.

●Воля, будучи темной и таинственной силой, крайне эгоцентрична, что означает для каждого индивида вечное стремление, беспокойство, конфликты с другими людьми

●Неудовлетворенность желаний – причина глубоких страданий и пессимизма, являющегося постоянным состоянием души.

●Путь к спасению один – необходимо остановить распаленную волю с помощью искусства, творчества или обуздать ее путем воздержания.

Мир как воля:

●Это и есть подлинная реальность.

●Совокупность слепых, иррациональных импульсов.

●Это клубок переплетения сил, а вовсе не вещи и события.

●Ощущается интуитивно, не может быть выражен в понятиях.

●Лучше всего его выражает музыка, вызывающая в нашей душе беспокойство и смятение чувств: Бетховен, Вагнер (но не Моцарт и Бах).

●Порождает пессимизм.

Мир как представление:

●Всего лишь отражение реальности в нашем сознании.

●Это способ Космической воли увидеть саму себя через наше сознание.

●Совокупность предметов и событий, разложенных по полочкам категорий.

●Познается в понятиях и теориях.

●Стройная система образов, идей и впечатлений.

●В чистом виде выражен в математизированных науках и «изящных искусствах».

●Порождает оптимизм.

Воля к жизни — центральное понятие всей философии Шопенгауэра.

Этика Шопенгауэра – этика пессимизма. Уменьшить страдание можно через искусство, созерцая неизменные идеи. Но полностью устранить страдания можно лишь укрощая волю. Вместе с угасанием воли к жизни упраздняется и мир явления, происходит растворение в ничто и успокоение духа.

Согласно Шопенгауэру, вся природа, включая человека, — это выражение ненасытной воли к жизни, именно благодаря этому «желанию жить» человечество испытывает постоянные страдания, а желание большего — причина еще больших страданий. Даже высшие проявления человеческого разума в конечном счете обусловлены волей. Разум лишь обслуживает нашу волю к жизни, стремясь изобразить мир более удобным и простым.

2.Учение Ф. Ницше о воле к власти и сверхчеловеке. Произведение Ф. Ницше «Антихристианин»

Из шопенгауэровского понятия "воля к жизни" Ницше выводит понятие “воли к власти” и пытается представить эту волю как основную движущую силу, определяющую не только человеческое поведение, но и в некотором смысле жизнь Вселенной.

●В основе бытия лежит "воля к власти" как присущая всему живому тяга к самоутверждению, инстинкт господства, могущества

●Мир есть множество борющихся друг с другом воль.

●Весь ход эволюции и борьба за выживание не что иное, как проявление этой воли к власти. Жизнь как таковая «стремится к максимуму чувства власти»

●В жизни есть две стороны: повеление и повиновение.

Учение о сущности и предназначении человека: в каждом человеке заложено два начала - животное и сверхчеловеческое, тварь и творец

По Ницше существует два типа людей: «маленький человек» и «сверхчеловек».

●«Маленький человек» (неполноценный, недоделанный) – заурядный, обыкновенный, презренный. У него отсутствуют благородство, аристократизм. Это покорный человек. Он привык подчиняться. Таких людей абсолютное большинство.

●Сверхчеловек - это романтический идеал Ницше. Качества сверхчеловека:

Гипертрофированная воля к власти

Творческий человек, творящий себя и изменяющий мир

У него амбивалентная (двойственная) мораль. Для него возможно использование «маленьких людей» для достижения своих целей

«Война – это высшая ценность. Она уничтожает социальные отбросы, обеспечивает приток новых сил, расставляет сильных и слабых по своим местам» “Антихрист”: Ницше отрицает наличие истинных христиан, кроме Иисуса Христа, говоря, что «в сущности был только

один христианин, и он умер на кресте». Он обвиняет христианство, утверждает, что христианство всё подвергло порче и обесценила всякую ценность, а «из всякой истины она сделала ложь, из всего честного — душевную низость». «Равенство душ перед Богом» называет фальшью. Ницше также обвиняет христианство в том, что из «сильного человека», следующего своим инстинктам, оно сделало «негодного человека», «отверженца». Он определяет христианство как «деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым», и называет эту черту религии более вредной, чем любой порок. Сострадание, одну из важнейших христианских добродетелей, он отвергал, указывая, что она «действует угнетающим образом» и через неё «теряется сила». Религиозную веру он назвал «нежеланием знать истину».

3. Основные принципы психоанализа З. Фрейда. Структура психики и теория бессознательного. Классический психоанализ о возникновении неврозов.

Главная заслуга Фрейда является разработка психоанализа – психотерапевтического метода лечения неврозов.

Он основан на технике свободных ассоциаций и анализе ошибочных действий и сновидений как способе проникновения в бессознательное.

Структура человеческой психики по Фрейду:

●«Оно» наиболее архаичная, безличная область психики, которая роднит человечество с миром животных.

●«Я» сознательная часть психики. Это посредник между «оно» и «сверх - я»

●«Сверх - я» совокупность социальнозначимых, безличных идеальных принципов, угодных обществу

Вбессознательном сосуществуют и борются 2 противоположных начала:

●творческое (Эрос) – стремление к жизни,

●разрушительное, деструктивное (Танатос) – стремление к смерти.

Фрейд впервые сделал бессознательное предметом специального изучения. Изучая бессознательное, Фрейд справедливо отметил, что бессознательное «пробивается» в снах, гипнотическом состоянии а также, когда мы допускаем описки, оговорки, навязчивые движения - это низшее бессознательное.

Высшее бессознательное связано с творчеством: это интуиция, воображение, «скрытое» от сознания вызревание замысла, идеи, образа.

Фрейд считал, что бессознательное часто становится главенствующим началом психики. С точки зрения Фрейда, либидо - основной инстинкт.

Считал, что сам психоанализ — это учение о неврозах. Основной упор в причинах возникновения невроза он делал на вытеснении в области сексуальной сферы. Невротизирующий механизм начинает формироваться в раннем детстве, когда у ребёнка появляется ряд сексуальных влечений, которые он расценивает как запретные, недозволенные (аутоэротизм, гомосексуальные или инцестуальные влечения). Так образуется конфликт между влечениями и невозможностью их осуществления, удовлетворения в реальной жизни. Травма образуется тогда, когда раздражитель высвобождает огромное количество энергии, с которым Эго не может справиться.

4.Фрейдистское понимание культуры и религии. Произведение З. Фрейда «Будущее одной иллюзии»

Культура противостоит натуре (природе). Она подавляет природу человека, у которого накапливается агрессивность, появляются психологические комплексы и неврозы.

Рассматривая религию с позиции психоанализа, Фрейд писал: «Религию можно назвать общественным неврозом навязчивости, который, как детский невроз, происходит от эдиповского комплекса, из отношения к отцу…» (Эдиповский комплекс означает группу противоречивых переживаний мальчика по отношению к отцу; в основе лежит бессознательное влечение к матери и ревность, желание избавиться от соперника – отца).

В «Будущем одной иллюзии» Фрейд в основном критически отзывается о религии, характеризуя её, как социальную иллюзию, и даже как особую форму коллективного невроза, которая является, «по-видимому, самым главным из психических изобретений цивилизации». Он приходит к выводу, что все религиозные верования являются иллюзиями, неподверженными доказательствам. Работа посвящена причинам происхождения и особенностям религиозных верований с точки зрения психоанализа.

5. Неофрейдизм: «гуманистический психоанализ» Э. Фромма и «аналитическая психология» К.-Г. Юнга

Э.Фромм (1900-1980):

●Сформулировал концепцию так называемого «гуманистического» психоанализа, цель которого – саморазвёртывание внутренних потенций человека, познание своей собственной природы, овладение «искусством» жизни.

●Э.Фромм утверждал, что учение Фрейда не увеличило знаний о том, как человек должен жить и что он должен делать.

●Критически относится к существующему обществу, в котором человек утрачивает свою уникальность и превращается в простую вещь. Утрата своего «Я» и в том, что индивид воспринимается другими людьми как предмет куплипродажи, и в том, что личность не считает себя способной к творческой самореализации, и в том, что человек рассматривается не как цель, а как средство.

●Большинство людей, по мнению Э.Фромма, развивают не своё подлинное, а своё «мнимое Я», даже не замечая того, что подменяют свою подлинную сущность ложными ценностями мнимого существования (явная перекличка с экзистенциализмом).

●Процесс отрыва от человека его сущностных сил и превращения его в вещь, получил название «отчуждения».Э.Фромм рассматривает отчуждение как результат воздействия «технологического» общества на человека. Проявления отчуждения многообразны: отчуждение работника от орудий труда, результатов труда и от самого процесса труда, превращение человека в пассивного потребителя.

●Любовь расценивается Э.Фроммом как высшая гуманистическая ценность. Способность к любви он считает и основной ценностью человека. При этом он трактует любовь не физиологически (как это делал Фрейд), а скорее философскоантропологически (как это делал Фейербах) и экзистенциально.

●ценность представляет всё то, что способствует развитию жизненности человека, а то, что парализует активность, «убивает» человеческую жизнь, считается негативным. В основе фроммовского учения о ценностях и «гуманистической этики» лежит концепция А.Швейцера «благоговения перед жизнью» и

ориентация на дзенбуддизм.

КарлГустав Юнг (1875-1961):

●Клиническая практика К.-Г.Юнга не подтверждала фрейдистских представлений о сексуальной детерминации человеческого поведения вообще и о сексуальном происхождении неврозов в частности. • Юнг критически пересматривает основные положения психоанализа.

●Задача «аналитической психологии» в целом, по Юнгу, в том, чтобы помочь человеку уяснить смысл и цель своей жизни, раскрыть перед ним символическое содержание бессознательного, помочь человеку в осознании своей сущности и в самореализации её.

●Помимо индивидуального бессознательного существует более глубинный слой –«коллективное бессознательное», который является отражением опыта предыдущих поколений, запечатлённого в структурах мозга. Это не только историческая память, но и память дочеловеческого, животного существования.

●Содержание «коллективного бессознательного» составляют общечеловеческие первообразы, которые Юнг назвал «архетипами» (например, образы материземли, героя, мудрого старца, демона и т.д.).

●Структуру психики Юнг представлял несколько иначе, чем Фрейд. Она складывается из следующих архетипов:

«Самость»

«Персона»

«Тень»

«Анима» и «Анимус»

●Центральную роль среди архетипов Юнг отводил архетипу «самости». Это центр личности, вокруг которой концентрируются все психические свойства человека.

●Самость - это величина, управляющая сознательным Я. Она охватывает не только осознаваемую, но и бессознательную составляющую психики и в силу этого является личностью, которой являемся и мы тоже.

●Персона - это «ложное Я», составленное из превратного мнения о самом себе. Это маска, которая надевает личность в ответ на требования социального окружения.

●Тень - олицетворяет собой всё низменное, примитивное в человеке, всё антисоциальное, агрессивное и разрушительное, таящееся в глубинах человеческой души (явная антология с фрейдистким «Оно»)

●Анима и Анимус -это абстрактные образы, представляющие женский «архетип» в мужчине и мужской – в женщине. Они способствуют достижению взаимопонимания между полами.

●Заслугой Юнга является разработка типологии характеров («Психологические типы», 1921 г.) в основе которой лежит выделение доминирующей психологической функции (мышление, чувство, интуиция, ощущение).

●В зависимости от преобладающей направленности на внешний или на внутренний мир он выделил типы экстравертов и интравертов. Труды Юнга оказали большое влияние на сравнительное изучение религий, мифологии, фольклора.

6.Предпосылки возникновения и общая характеристика философии экзистенциализма

Экзистенциализм (фр. existentialisme от лат. exsistentia — существование), философия существования — направление в философии XX века, акцентирующее свое внимание на уникальности бытия человека. Как течение в философии сформировалось после Первой Мировой войны (20-е годы ХХ в.) (предпосылки)

Общая характеристика:

●Человек – это «проект» который развертывается всю жизнь. Он может быть реализован или не реализован. Иногда люди ссылаются на обстоятельства, которые помешали им самореализоваться.

●Человек свободен в своей судьбе. Свобода сводится к выбору. Человек всю жизнь выбирает. Свобода придает нашему существованию трагический характер, так как:

1.выбор чего-то одного означает реализацию одной возможности и отказ от других возможностей;

2.зачастую у человека нет никаких критериев, что выбрать. Все может иметь решающее значение для нашей судьбы;

3.мы можем оценить свой выбор лишь после его реализации, но изменить его все равно не можем.

4.человек несет ответственность за свой выбор. Но всегда ли он способен вынести бремя этой ответственности?

●Человек, убегая от ответственности за свой выбор, ведет себя “как все” , “как положено” , “как от него ожидают другие”. Человек, живущий такой “коллективной” жизнью не принимает решений и ни за что не отвечает. Экзистенциалистская философия призывает опасаться всего того, что есть “ ненастоящее” и противостоять ему.

●Преодолеть в себе конформизм можно только после сильного потрясения: Хайдеггер называет это тоской, а Сартр – тошнотой. Иногда на человека что-то накатывает, он испытывает “экзистенциональный ужас”: «Ничто» врывается в ваш мир и охватывает великая тоска по настоящему, по подлинному».

●Впервые предметом анализа становится “страх” , “тоска” , “ужас” , “надежда” , “забота” , “заброшенность”. Прежде они не рассматривались именно как философские категории

●Учение о пограничных ситуациях развил Ясперс. Все эти ситуации не внешние, а внутренние – в сознании, в переживании. Они могут быть вызваны:

1)случайностью;

2)борьбой;

3)виной;

4)смертью.

●Основные положения философии А. Камю:

1.Мы живем в мире абсурда.

2.Единственный способ выжить в мире абсурда – бунтовать. Бунт – это попытка сделать мир лучше.

3.Его позицию называют «героический пессимизм», потому что на лучшее он не надеется, но считает, что человек в любой ситуации, как бы страшна она не была, должен оставаться человеком.

4.Он утверждает «мужество быть», идеал самопреодоления. Человек должен стремиться к тому, чтобы превзойти самого себя.

●Сартр утверждает, что “человек обречен на свободу” , мы “приговорены к ней”.

●“Подлинность” – это способность в любых условиях оставаться самим собой. Не давать отождествлять себя с “вещами”, не стать тем, что от тебя ожидают, а быть “всегда новым перед лицом каждой новой ситуации”.

●Свобода проявляется в возможности совершить выбор, причем не между добром и злом, а выбор самого себя, независимо от внешних обстоятельств. Свобода - основа морали. Подлинная свобода - это свобода умереть.

7.Проблема свободы в экзистенциалистской философии Ж.-П. Сартра. Произведение Ж.-П. Сартра

«Экзистенциализм – это гуманизм»

Экзистенциализм переводится как существование.

●В чем специфика человеческого существования? - это один из центральных вопросов экзистенциальной философии.

Вработе «Экзистенциализм – это гуманизм» Ж.П. Сартр так рассматривает проблему сущности и существования. При изготовлении какой-то вещи человек предварительно формирует ее идею. При появлении на свет человека все наоборот. Дитя существует, но свою человеческую сущность обретает постепенно, творя самого себя.

Сартр считает, что все ссылки на обстоятельства - это только оправдание собственной несостоятельности. Для экзистенциалиста не существует нереализованных возможностей. Человек есть только то, что уже состоялось. В счет идет только реальность.

8.Понятие культуры, ее классификации. Функции культуры. Медицина в системе культуры.

Культура — это система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех её основных проявлениях.

Медицина в системе культуры представляет собой некое проблемное поле естествознания, обществоведения и гуманитарных наук, прежде всего философии. Философия способствует совершенствованию понятийного аппарата всего практического здравоохранения. Более того, она развивает научно-мировоззренческие взгляды врачей и провизоров и эвристический (творческий) потенциал в целостной системе материальной и духовной культуры медиков. Без философии имидж самой медицины как важнейшей сферы общечеловеческой культуры заметно тускнеет. Медицина совместно с философией постигает сложный мир жизни человека, «управляет» его здоровьем. При этом она и сама становится объектом специального философского познания.

Раздел 5. Русская философия

1.Русская философия: общая характеристика и особенности

Русская философия— феномен мировой философской мысли . Ее феноменальность заключается в том, что русская философия развивалась исключительно автономно, самостоятельно, независимо от европейской и мировой философии, не находилась под влиянием многочисленных философских направлений Запада — эмпиризма, рационализма, идеализма и др. Отличия: глубина, всесторонность, достаточно специфический круг исследуемых проблем, порой непонятных для Запада.

Характерными чертами русской философии являются:

•сильная подверженность религиозному влиянию, особенно православию и язычеству;

•специфическая форма выражения философских мыслей — художественное творчество, литературная критика, публицистика , искусство, "эзопов язык" (что объясняется политической несвободой и жесткой цензурой);

•целостность, стремление почти всех философов заниматься не отдельной проблематикой, а всем комплексом актуальных проблем;

•большая роль проблем морали и нравственности;

•конкретность;

•широкое распространение в массах, понятность простому народу.

Основы предмета русской философии:

•проблема человека;

•космизм (восприятие космоса как единого целостного организма );

•проблемы морали и нравственности;

•проблемы выбора исторического пути развития России - между Востоком и Западом

•проблема власти;

•проблема государства;

•проблема социальной справедливости

•проблема идеального общества;

•проблема будущего.