- •Раздел 1. Введение в курс.

- •Раздел 2. Разработка химической концепции метода.

- •Анализ зависимостей изменения константы равновесия от температуры при различных знаках ∆н и ∆s реакции.

- •Качественная оценка условий проведения процесса.

- •Зависимость константы скорости элементарной реакции от температуры

- •Раздел 3. Химическое производство как химико-технологическая система (хтс).

- •Раздел 4. Основные принципы разработки хтс и способы их реализации.

- •Избыток реагентов ускоряет как химическую, так и диффузионную стадии процессов.

- •Подавление побочных реакций.

- •Раздел 5. Реализация основных принципов разработки и организации хтс на примерах конкретных производств.

- •Катализаторы синтеза аммиака.

Подавление побочных реакций.

Получение этилбензола алкилированием бензола на катализаторе А1С13 сопровождается последовательным образованием ди- и триэтилбензола:

Избыток бензола предотвращает образование побочных веществ.

При выборе компонента, используемого в избытке, необходимо руководствоваться следующими правилами:

Реагент, используемый в избытке, не должен быть дорогим. Наиболее дешевым сырьем в процессах окисления является воздух. Однако при этом необходимо учитывать, что при использовании воздуха, наряду с кислородом, вводится азот, который при организации рециклов может накапливаться в системе, понижая парциальное давление реагирующих веществ. Кроме того, он разбавляет полученные продукты, что отрицательно сказывается на последующих стадиях процесса. Так, при конверсии СО водяным паром:

процесс ведут при избытке воды, но большие масштабы производства водорода приводят к тому, что себестоимость водорода определяется расходом водяного пара;

Реагент, используемый в избытке, не должен принимать участия в побочных взаимодействиях;

Возможность использования избытка реагента для регулирования технологических параметров. Для реакции ( ) избыток водяного пара позволяет регулировать температуру процесса. В процессе синтеза метанола:

избыток водорода способствует смещению равновесия, ускорению лимитирующей стадии - хемосорбции водорода, регулированию температуры, подавлению побочных реакций, а также увеличивает срок службы катализатора в результате гидрирования продуктов уплотнения, отлагающихся на катализаторе в процессе синтеза;

Легкость регенерации. Например, при синтезе карбамида:

процесс проводят при мольном соотношении NНЗ: СО2 = 4:1, поскольку возможна его последующая регенерация путем нагревания раствора с последующим водным поглощением выделившегося аммиака.

Следует сказать, что применение реагента в избытке не всегда возможно. Так, при организации циркуляционного процесса на базе простой реакции избыток любого компонента будет накапливаться и выполнять функции инертной примеси.

Смещение равновесия при обратимых реакциях.

Типичным примером совершенствования процесса на этой основе является производство серной кислоты методом двойного контактирования и двойной абсорбции (ДКДЛ). Так, после третьей ступени окисления SО2 в SО3, контактный газ выводится из аппарата и направляется в абсорбционную колонну для поглощения образовавшегося SО3. Затем газ возвращается в контактный аппарат и поступает последовательно на четвертую пятую ступени контактирования. Метод ДКДА позволяет: сместить равновесие, повысить интенсивность процесса и увеличить степень контактирования до 99,97%. При этом в выхлопных газах практически отсутствует SО2, что при водит к резкому улучшению экологической обстановки.

Рассмотренная выше схема является наглядным примером организации малоотходной технологии путем совершенствования технологической системы, а не путем утилизации отходов. Для смещения равновесия в обратимых реакциях, протекающих с увеличением числа молей и, следовательно, требующих понижения давления может быть использован водяной пар.

«Закалка» системы в состоянии, наиболее выгодном для проведения процесса.

«Закалка» системы – снижение скорость разложения неустойчивого целевого продукта.

Обратимая эндотермическая реакция.

Большие концентрации целевого продукта достигаются в состоянии равновесия при высокой температуре. При медленном охлаждении послереакционной смеси реакция проходит в обратном направлении, и из целевого продукта снова образуются исходные вещества.

N2 + О2 ↔2NO -180,6 кДж. (1.11)

Реакция протекает при высоких температурах (В электрической дуге или плазмохимическом реакторе). С увеличением концентрации NO скорость обратной реакции возрастает. Кроме того, для эндотермических реакций энергия активации обратной реакции меньше, чем прямой, и, следовательно, при понижении температуры скорость обратной реакции значительно выше, чем скорость образования оксида азота (П). Поэтому образующиеся нитрозные газы подвергают «закалке».

Образующийся целевой продукт может подвергаться последующим превращениям.

В качестве примера рассмотрим производство ацетилена термопиролизом метана, которое основано на реакции:

![]()

При температуре 1000°C теоретическая степень превращения равна 99,87%, но скорость реакции недостаточна. для увеличения скорости необходимо повысить температуру до 1600-1800°С. Однако это вызывает разложение ацетилена с образованием углерода (сажи):

![]()

С целью предотвращения протекания реакции проводят резкое охлаждение («закалку») послереакционной смеси путем впрыскивания водного конденсата.

Сохранение структуры целевого продукта при обратимых полиморфных превращениях.

При переработке минералов их реакционная способность зачастую определяется соответствующей кристаллической модификацией. Поэтому перед химической переработкой они проходят стадию термической обработки. Однако структурные превращения могут быть обратимыми. В таких случаях также проводят «закалку» (быстрое охлаждение), чтобы зафиксировать наиболее удобную полиморфную структуру для последующего этапа переработки.

Противоток веществ.

Использование противотока позволяет не только интенсифицировать процессы массо- и теплопередачи, но и увеличить глубину превращения исходных веществ (сырья).

«Подавление» побочных реакций.

Основным приемом воздействия на нежелательные процессы является регулирование соотношения скоростей основной и побочной реакций. С этой целью чаще всего используют селективный катализатор.

Если энергия активации основной реакции больше, чем у побочной, то повышение температуры будет в первую очередь ускорять целевую реакцию. В противном случае необходимо использовать селективный катализатор, понижающий энергию активации основной реакции относительно протекающих побочных взаимодействий.

При протекания побочных реакций весьма эффективным приемом является вывод продуктов из реакционной зоны.

Комбинирование производства

Так, например, производство серной кислоты их отходящих газов цветной металлургии долго сдерживалось из-за малой концентрации SО2 в отходящих газах. Совершенствование металлургических производств и ужесточение требований к их экологической безопасности привело к широкому внедрению производства серной кислоты (или серы) на заводах цветной металлургии.

4.2. Принцип наибольшей интенсивности процесса. Движущая сила процесса, способы ее увеличения. Методы интенсификации ХТП. Выбор объемной скорости.

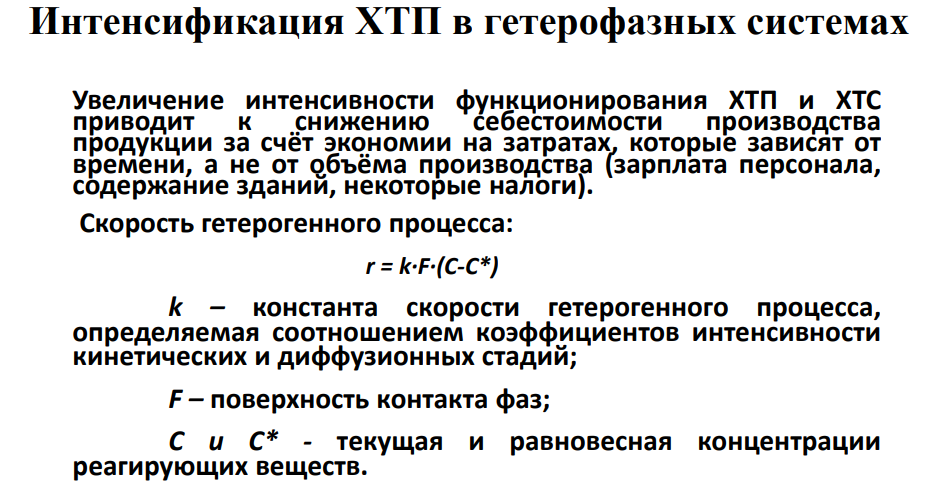

Интенсивность определяется скоростью данного процесса. Изменение интенсивных параметров с целью увеличения скорости процесса называется интенсификацией.

Скорость = К(движущая сила/ сопротивление), где К - коэффициент пропорциональности (коэффициент интенсивности).

Движущая сила представляет собой разность потенциалов, характерных для данного процесса, и выражает степень удаленности системы от состояния равновесия. Для массообмена в пределах одной фазы движущей силой будет разность концентраций вещества, которая выравнивается, в процессе. В случае теплообменных процессов - разность температур. Разность давлений может служить движу щей силой для производства механической работы двигателя или турбины.

Сопротивление в уравнении также является характеристической величиной для данного процесса. Это могут быть пленки, через которые происходит диффузия; слой образовавшегося продукта. Для химической реакции с сопротивлением связана величина энергии активации. Интенсификация ХТП в гетерофазных системах связана либо с увеличением движущей силы, либо с уменьшением сопротивления. Увеличение движущей силы всегда связано с удалением от положения равновесия.

С пособы

интенсификации

перечисленных процессов будут определяться

лимитирующей

стадией.

При этом необходимо увеличивать движущую

силу процесса и уменьшать сопротивление.

Способы,

связанные с работой вдали от равновесия,

включают увеличение концентраций

реагирующих веществ, увеличение давления,

работу при больших объёмных скоростях

и малом времени пребывания (контактирования),

селективный вывод продуктов из зоны

реакции. Для гетерогенных процессов,

включающих диффузионные стадии, повышение

давления не эквивалентно увеличению

концентраций реагирующих веществ.

Коэффициент молекулярной диффузии

обратно пропорционален давлению. В

связи с этим гетерогенные процессы,

скорость которых зависит от скорости

молекулярной диффузии веществ, могут

замедляться с увеличением давления

(например, окисление аммиака в оксиды

азота)

пособы

интенсификации

перечисленных процессов будут определяться

лимитирующей

стадией.

При этом необходимо увеличивать движущую

силу процесса и уменьшать сопротивление.

Способы,

связанные с работой вдали от равновесия,

включают увеличение концентраций

реагирующих веществ, увеличение давления,

работу при больших объёмных скоростях

и малом времени пребывания (контактирования),

селективный вывод продуктов из зоны

реакции. Для гетерогенных процессов,

включающих диффузионные стадии, повышение

давления не эквивалентно увеличению

концентраций реагирующих веществ.

Коэффициент молекулярной диффузии

обратно пропорционален давлению. В

связи с этим гетерогенные процессы,

скорость которых зависит от скорости

молекулярной диффузии веществ, могут

замедляться с увеличением давления

(например, окисление аммиака в оксиды

азота)

Для увеличения движущей силы процесса используются следующие приемы:

1. Увеличение концентрации реагирующих веществ. При этом возрастает скорость и химических, и диффузионных стадий.

2. Повышение давления в процессах с участием газовой фазы.

3. Вывод продуктов из сферы реакции.

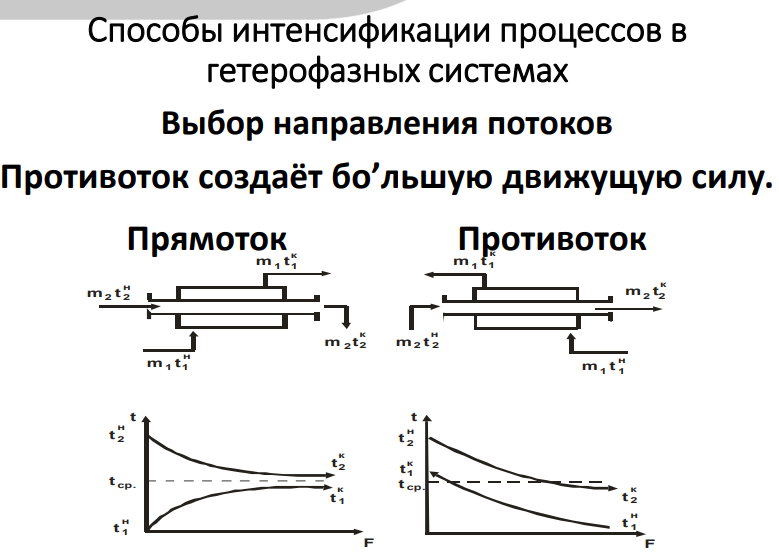

4. Применение противотока веществ.

5. Проведение процесса вдали от состояния равновесия, Т.е. с большими объемными скоростями (малым временем контактирования).

Для увеличения движущей силы процесса необходимо также уменьшать равновесную концентрацию компонентов. С этой целью используют все существующие способы смещения равновесия:

а) понижение температуры в экзотермических процессах, а в эндотермических - ее повышение;

б) увеличение давления в процессах, протекающих с уменьшением числа молей, и, наоборот, его понижение при возрастании числа молей по мере протекания реакции;

В) вывод продуктов из сферы реакции.

Селективный

вывод продуктов из зоны реакции

реализуется в совмещённых процессах.

В этих процессах вывод продуктов

осуществляется одновременно с синтезом,

что позволяет поддерживать высокую

движущую силу процесса и подавлять

обратные реакции. Если процесс протекает

с лимитирующей стадией, то способы

интенсификации должны выбираться в

первую очередь в зависимости от природы

этой стадии. Если скорость процесса

определяется скоростью в нешней

диффузии, то необходимо увеличить

интенсивность перемешивания фаз или

линейную скорость потока подвижной

фазы (см. выше). Если скорость определяется

скоростью внутренней диффузии, то

необходимо уменьшать размер твёрдых

частиц или использовать материал с

более доступными широкими порами. Если

лимитирует скорость химических

превращений, надо анализировать

кинетическую модель для определения

факторов, изменение которых может

интенсифицировать процесс.

нешней

диффузии, то необходимо увеличить

интенсивность перемешивания фаз или

линейную скорость потока подвижной

фазы (см. выше). Если скорость определяется

скоростью внутренней диффузии, то

необходимо уменьшать размер твёрдых

частиц или использовать материал с

более доступными широкими порами. Если

лимитирует скорость химических

превращений, надо анализировать

кинетическую модель для определения

факторов, изменение которых может

интенсифицировать процесс.

Интенсификация ХТП имеет определённые пределы, связанные не только с ограничениями в выборе параметров (концентраций, давлений, температур, катализаторов), но и с последствиями слишком высокой интенсивности ХТП. Так, в процессе получения сернистого ангидрида сжиганием серы в воздухе в производстве серной кислоты нельзя увеличивать содержание серы в газовой фазе выше определённого предела, иначе температура процесса поднимется выше температур, на которые рассчитано оборудование (1200 – 1300о ). S + O2 = SO2 Аналогичная ситуация возникает на последней стадии производства серной кислоты при выборе условий абсорбции серного ангидрида.

4.3. Принцип наилучшего использования энергии. Анализ структуры топливно-энергетических ресурсов в современной химической промышленности. Энергетические проблемы химического производства. Способы рационального использования энергии. Снижение тепловых потерь. Регенерация теплоты. Принцип противотока. Рациональное проведение процессов при высоких температурах. Разработка энерготехнологических систем.

Аспекты:

• Ресурсосберегающий (примерно 80% энергии производится из невозобновляемого сырья).

• Экологический (доля полезного использования энергии составляет примерно 40%, то есть 60% используемой энергии попадает в окружающую среду, что приводит к тепловому загрязнению).

• Экономический (вклад энергии в себестоимость продукта составляет до 60%) себестоимость добычи горючих полезных ископаемых возрастает.

А нализ

структуры топливноэнергетических

ресурсов в современной химической

промышленности.

нализ

структуры топливноэнергетических

ресурсов в современной химической

промышленности.

Невозобновляемые источники энергии – горючие полезные ископаемые (нефть, природный газ, уголь, сланцы, атомная энергия) составляют ~80% потребляемой энергии. Возобновляемые источники энергии – гидроэлектростанции, солнечная энергия, ветровые, приливные, гидротермальные станции. Последние 4 источника быстро развиваются, но пока составляют ~5% энергетического баланса.

Внутренние источники энергии в химических производствах

1. Теплота, выделяемая при протекании экзотермических реакций

2. Высокие температуры, при которых проводятся эндотермические процессы

3. Отходы органического синтеза и нефтепереработки

Т рудности

использования энергоресурсов химических

производств - рассредоточенность

источников энергии в пространстве

(малотоннажные производства); -

рассредоточенность энергии во времени

(периодические процессы); - малое

количество энергоресурсов на единицу

оборудования и единицу времени; -

значительные потери тепла в окружающею

среду; - трудность использования тепла

экзотермических низкотемпературных

процессов

рудности

использования энергоресурсов химических

производств - рассредоточенность

источников энергии в пространстве

(малотоннажные производства); -

рассредоточенность энергии во времени

(периодические процессы); - малое

количество энергоресурсов на единицу

оборудования и единицу времени; -

значительные потери тепла в окружающею

среду; - трудность использования тепла

экзотермических низкотемпературных

процессов

Направления повышения энергетической эффективности химических производств - перевод производства на непрерывную технологию; - использование топливного потенциала горючих отходов; - создание агрегатов большой единичной мощности, позволяющих концентрировать энергию; - рациональная организация энерготехнологических агрегатов

Способы рационального использования тепла в ХТС.

Проблемы теплообмена

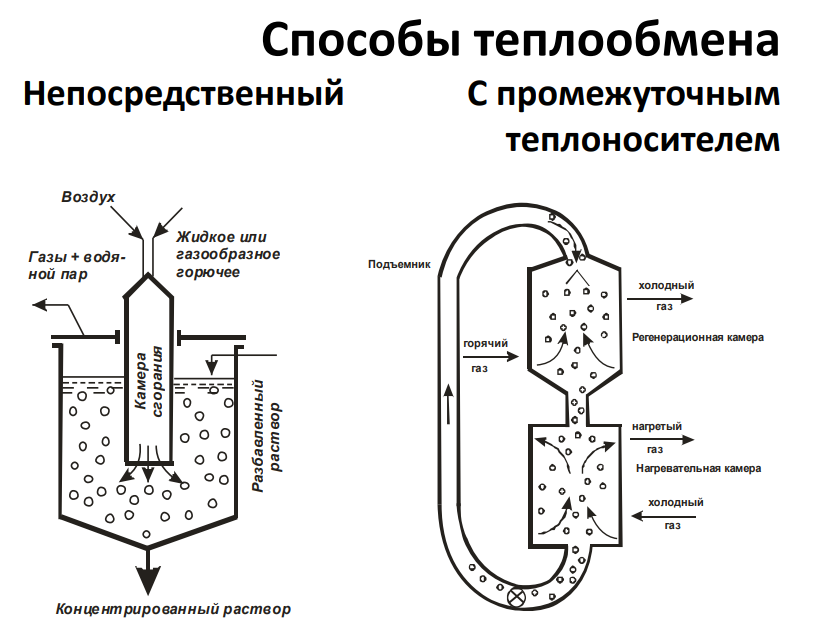

1. Регенерация теплоты – использование тепла отходящих продуктов для нагрева входящих потоков Способы организации теплообмена - непосредственный теплообмен - через теплообменную поверхность - при помощи тепловых агентов

Снижение тепловых потерь

А). Изоляция аппаратов и коммуникаций, работающих при повышенных температурах.

Б). Использование встроенных в реакторы теплообменников.

В). Подача исходного сырья между стенкой аппарата и каталитической коробкой.

Энерготехнологические системы производят вместе с химическими продуктами энергию и характеризуются использованием водоподогревателей, котлов-утилизаторов для получения водяного пара, турбокомпрессоров, турбогенераторов. В этих системах рационально используется избыточное тепло экзотермических процессов и тепло высокотемпературных потоков, образующихся при проведении высокотемпературных эндотермических процессов. Поэтому одной из основных задача энергосберегающих технологий является снижение затрат энергии на единицу продукта и уменьшение тепловыделение в окружающую среду.

ХТ обладает следующими источниками энергии:

- многие химические процессы протекают с выделением большого количества тепла, которое отводится для поддержания оптимальных температур в реакторе, для регулирования качества продукта или для безопасных условий ведения процесса;

- эндотермические процессы про водятся при высоких температурах, которые затем могут являться дополнительным источником тепла;

- в производствах органического синтеза в качестве отходов образуются вещества, способные служить топливом при определенных условиях.

Использование энергоресурсов в химических производствах связано с трудностями:

-рассредоточенность источников энергии в пространстве;

-рассредоточенность источников энергии во времени (при периодических процессах);

-малое количество энергоресурсов на единицу оборудования и в единицу времени;

-значительные потери тепла в окружающую среду;

-трудности использования тепла экзотермических низкотемпературных процессов.

Основным направлением является снижение энергоемкости:

-перевод производства на непрерывную технологию;

-использование топливного потенциала горючих отходов;

-создание агрегатов большой единичной мощности, позволяющих концентрировать энергию;

-рациональная организация энерготехнологических агрегатов.

Ряд приемов:

Р

егенерация

теплоты

- использование тепла отходящих продуктов

реакции для нагрева входящих потоков.

Для этой цели применяют три основных

способа:

егенерация

теплоты

- использование тепла отходящих продуктов

реакции для нагрева входящих потоков.

Для этой цели применяют три основных

способа:

Непосредственный теплообмен используется в тех случаях, когда теплообменивающиеся вещества находятся в разных фазах. По этому принципу работает большинство непрерывно действующих печей: твердый материал, загружаемый в печь, подогревается отходящими газами, а входящие газы нагреваются теплотой материала, сгоревшего или обожженного в печи. Теплопередача соприкосновением осуществляется также при упаривании раствора в аппарате погружного горения: горючие газы сгорают в камере сгорания под слоем раствора, который подвергается концентрированию.

теплопередачу соприкосновением нельзя использовать, если теплопередающие потоки находятся в одинаковых хорошо смешивающихся фазах или если между их составляющими возможно химическое взаимодействие. В этих случаях теплопередачу осуществляют через теплообменную поверхность.

Т еплопередача

через стенку невозможна

при очень высоких

температурах процесса

и сильном

коррозионном воздействии

теплообменивающихся потоков на

оборудование, так как трудно подобрать

материалы. Кроме того, теплопередача

через стенку экономически невыгодна,

если необходимо устанавливать большие

и дорогостоящие теплообменные поверхности.

еплопередача

через стенку невозможна

при очень высоких

температурах процесса

и сильном

коррозионном воздействии

теплообменивающихся потоков на

оборудование, так как трудно подобрать

материалы. Кроме того, теплопередача

через стенку экономически невыгодна,

если необходимо устанавливать большие

и дорогостоящие теплообменные поверхности.

Возможно использование твердых тепловых агентов. В качестве теплоносителя используют твердый материал небольшого зернения, движущийся в системе и периодически нагреваемый или отдающий приобретенную теплоту. Материал представляет собой гранулы диаметром 8-15 мм, которые нагреваются в верхней камере непосредственным соприкосновением с горячим газом, свободно падают в нижнюю камеру, передавая здесь тепло газам, которые необходимо нагреть, и, охлажденные, снова подаются подъемником в верхнюю камеру.

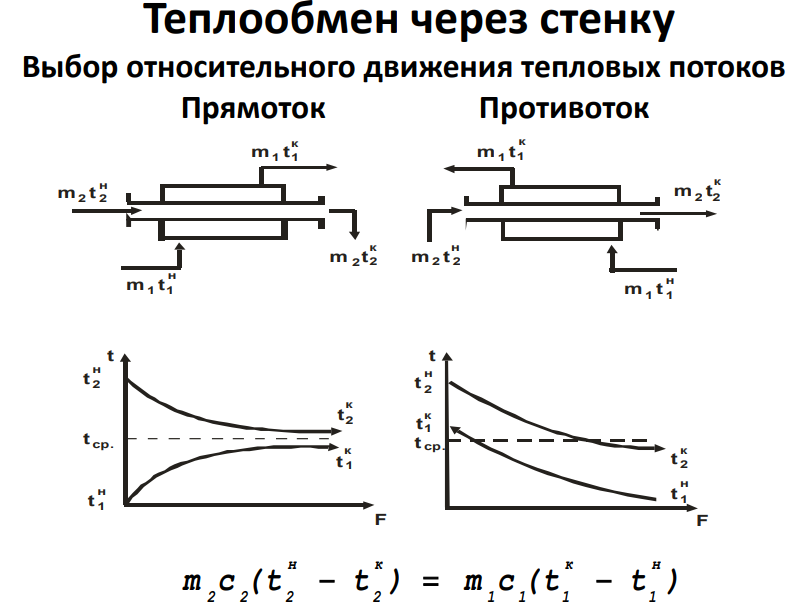

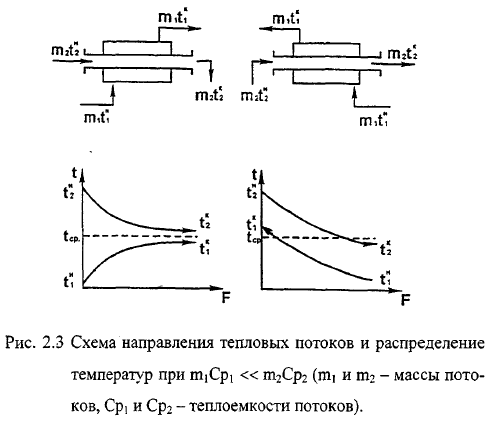

Выбор относительного движения тепловых потоков. Тепловые потоки, как и в случае массообмена, могут двигаться или в одном направлении (прямоток), или противоположном (противоток).

П ри

прямотоке можно, в конечном счете,

достигнуть такой температуры, которая

получается при их смешении. После

окончания теплообмена всегда

устанавливается средняя температура.

ри

прямотоке можно, в конечном счете,

достигнуть такой температуры, которая

получается при их смешении. После

окончания теплообмена всегда

устанавливается средняя температура.

При противотоке из-за высокой интенсивности процесса появляется возможность превысить среднюю температуру. Однако применение противотока не всегда возможно, так как большая интенсивность процесса может повлиять на качество продукта, например, способствуя его разложению или спеканию.

Рациональное проведение процесса при высоких температурах. При их реализации часто применяется ряд приёмов.

Снижение тепловых потерь. Для этой цели используют внешнюю изоляцию или подачу исходных веществ через пространство, прилегающее к стенкам аппарата.

Подогрев газов, поступающих в контактный аппарат, теплом продуктов реакции.

Использование тепла для получения пара в котле-утилизаторе.

Например, в схеме оформления контактного узла окисления аммиака. Процесс окисления аммиака проводится на катализаторе (платиновых сетках) при температуре 900°C. Тепло реакционной смеси используется для получения пара в котле-утилизаторе, что позволяет одновременно про извести «закалку» системы и предотвратить разложение оксида азота.

Рациональное оформление технологического процесса предполагает использование тепла отходящих газов для различных этапов данного процесса. Учитывая, что процесс протекает с поглощением тепла и катализатор обладает низкой теплопроводностью, для его осуществления катализатор помещают в длинные узкие трубки, расположенные между газовыми горелками в топочной печи. Выходящие из камеры горячие газы поступают в конвективную камеру печи, где помещен блок теплоиспользующего оборудования. Блок включает в себя подогреватели парогазовой смеси, воздуха, топливного газа, пароперегреватель для получения перегретого пара, который используется для привода газовых компрессоров. Низкопотенциальное тепло газов перед дымовой трубой используется для нагрева воды в экономайзерах, которая затем поступает на питание паровых котлов.

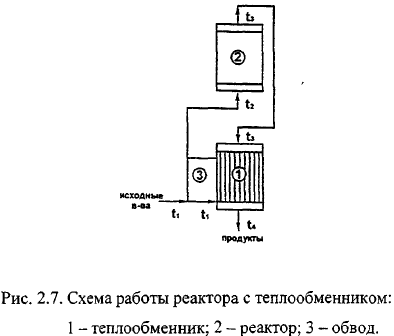

Регулирование нагрузки реактора. Если в системе, состоящей из теплообменника и реактора, полное количество тепла, необходимое для нагревания газов до заданной температуры перед входом в реактор, поставляются газом, покидающим реакционное пространство, то такая система будет работать автотермичной.

Использование образующихся в системе разности потенциалов. Если процесс протекает с изменением агрегатного состояния, необходимо использовать теплоту фазового превращения. Так, в процессе ректификации теплота конденсации (при постоянной температуре) менее летучего компонента расходуется на испарение более летучего. Теплота, выделяющаяся в экзотермическом процессе, может использоваться для проведения эндотермической реакции.

Примером использования разности потенциалов: использование в технологии азотной кислоты энергии хвостовых газов после очистки от оксидов азота (температура 7000С) для привода турбины компрессора, подающего в систему воздух.

Разработка энерготехнологических схем (химикоэнергетических систем ХЭС). Энерготехнологическая система сочетает производство химической продукции с одновременным получением энергии. При этом уменьшается количество не утилизированного низко потенциального тепла и улучшаются экономические показатели процесса.

Структура ХЭС включает реакционное оборудование, осуществляющее целевое химическое превращение, систему выделения товарного продукта, а также жестко связанные с ними узлы преобразования энергии: генераторы водяного пара, высокотемпературные печи, рекуператоры тепла, турбогенераторы и турбокомпрессоры и т. п. Энергия, производимая одновременно с товарным продуктом, может быть использована как на данном производстве, так и передана стороннему потребителю.

Недостатки:

- наличие жестких связей между отдельными элементами и подсистемами;

- возрастает цена времени (вынужденные и незапланированные остановки приводят к большим затратам);

- залповые выбросы при продувке систем оказывают значительное отрицательное воздействие на окружающую среду;

- требуется высокая степень надежности агрегата;

- конструкционные и технические сложности монтажа агрегата.

4 .4.

Принцип

технологической соразмерности

(качественная оптимизация процессов).

Анализ противоречий, возникающих при

разработке ХТС. Постановка задачи

оптимизации. Выбор критерия оптимальности.

.4.

Принцип

технологической соразмерности

(качественная оптимизация процессов).

Анализ противоречий, возникающих при

разработке ХТС. Постановка задачи

оптимизации. Выбор критерия оптимальности.

Суть и назначение этого принципа заключается в качественной оптимизации ХТП и ХТС. Очень часто реализация различных принципов требует противоположных изменений в условиях проведения процесса. Например, если мы имеем обратимую экзотермическую реакцию, то для ускорения целевой реакции (принцип максимальной интенсивности ХТП), как правило, требуется повысить температуру, но равновесие при повышении температуры смещается в сторону исходных реагентов (уменьшается константа равновесия обратимой экзотермической реакции и равновесный выход целевых продуктов), а принцип наилучшего использования сырья требует достигнуть максимальной степени превращения реагентов. Разрешение такого рода противоречий в различных ситуациях называют оптимизацией на качественном уровне или реализацией принципа технологической соразмерности.

4.5. Принцип экологической безопасности химических производств.

ПЭБ – единственный из рассматриваемых глобальный принцип, значение которого невозможно переоценить. Но по отношению к химической промышленности он имеет особое смысл. Влияние химической промышленности на состояние окружающей среды бывает двух типов:

1. Ланшафтные нарушения.

2. Экологические нарушения.

Ланшафтные нарушения связаны не только с тем, что химические предприятия занимают достаточно большие площади с учётом места под здания, этажерки для громоздкого оборудования, коммуникации (трубопроводы, подъездные пути и т.д.), но и часть площадей вокруг этих предприятий оказывается непригодным для сельскохозяйственного производства и проживания людей.

Экологические нарушения, вызываемые химическими предприятиями связаны с образованием отходов и с тепловым загрязнением окружающей среды. По объёму отходов химическая промышленность значительно уступает энергетике и транспорту. Всего около 3-4 % общего количества промышленных отходов приходится на долю химического комплекса. Но отходы химических предприятий очень разнообразны (содержат различные классы химических соединений) и гораздо более токсичны, чем отходы других отраслей промышленности. Что такое отходы? В чём причины их образования? Почему нельзя в химическом производстве обойтись без них?

Отходы – смеси исходных реагентов, промежуточных и конечных продуктов, не соответствующие никаким стандартам и не имеющие применения. Основу отходов составляют побочные продукты, образующиеся в результате основных и побочных реакций, протекающих в ходе ХТП. Причины образования отходов:

1. Неполнота превращения исходных реагентов.

2. Стехиометрия основных реакций (кроме целевых продуктов в основной реакции образуются побочные продукты. Например, при окислении бензола на ванадиевых катализаторах образуется малеиновый ангидрид, диоксид углерода и вода С6Н6 + О2 = С2Н2О3 + 4СО2 + 2Н2О

3 .

Протекание побочных реакций в ходе

получения целевых продуктов.

.

Протекание побочных реакций в ходе

получения целевых продуктов.

4. Несовершенство процессов разделения и очистки

5. Наличие примесей в сырье и отсутствие комплексной переработки.

Можно ли получать необходимые химические продукты, не загрязняя окружающую среду отходами и ненужным ей теплом? Можно, но экономически нецелесообразно исходя из сегодняшних реалий. В идеале производство и потребление должно отвечать следующей циклической схеме:

Безотходные производства на сегодня не существуют, но малоотходные производства это вполне реально. Большинство производств, которые мы будем рассматривать, это малоотходные производства. Поскольку без отходов пока нельзя обойтись, они должны отвечать следующим требованиям:

1. Они должны соответствовать экологическому законодательству, которое непрерывно ужесточается. На выбросы в атмосферу, сточные воды, твёрдые отходы существуют жесткие нормы и предельно допустимые концентрации вредных веществ в них.

2. Все отходы, попадающие в окружающую среду не должны наносить ей непоправимого ущерба и быть биодеградируемыми, т.е. включаться в биологические циклы. На сохранение окружающей среды работают экономические факторы, непрерывное повышение цен на сырьё, исходные реагенты, вспомогательные материалы и катализаторы, большие штрафы за нарушение экологического законодательства.

Отходы, как правило подвергаются переработке, направленной на разделение их и доведение чистоты, соответствующей требованиям стандарта (т.е. требованиям каких-то потребителей), или на очистку от токсичных веществ до уровней, определяемых требованиями законодательства. Газовые сдувки подвергаются очистке для выделения ценных компонентов (например, аммиака в производстве аммиака), а затем горючие компоненты сжигают для утилизации энергетического потенциала. Сточные воды также очищают различными методами, в том числе используя биологическую очистку. По воде, как правило, создаётся замкнутый цикл. Хотя воду относят к возобновляемым ресурсам, проблема пресной воды во многих регионах стоит очень остро. Пример. В производстве азотной кислоты выхлопные газы после абсорбции диоксида азота содержат доли процента NOX . Для снижения содержания нитрозных газов до безопасного уровня ПДК проводят каталитическую очистку при 700о на палладиевом катализаторе методом восстановления оксидов азота до молекулярного азота: 4NO + CH4 = 2N2 + CO2 + 2H2O

Кроме метана в качестве восстановителей используют аммиак, мочевину, монооксид углерода.

К ландшафтным нарушениям относятся:

- нарушение земельных угодий в результате прокладки трубопроводов, линий электропередач, дорог;

- отвод земляных участков под промышленные объекты и, соответственно, изъятия их из сельскохозяйственного и рекреационного оборотов;

- выработанные пространства в результате добычи полезных ископаемых;

- отвальные площади и шлаконакопители.

Экологические нарушения включают:

- изменения гидрогеологии в регионе;

- загрязнение прилегающих территорий, воздушного и водного бассейнов.

Производство воздействует:

- атмосфера забирается воздух в качестве сырья и для других технологических нужд; выбрасываются с газами вредные вещества;

- гидросфера: забор воды в качестве сырья и для других технологических нужд (например, в качестве охлаждающего агента в теплообменниках); истощение континентальных гидроресурсов и их загрязнение;

- литосфера: истощение запасов природных ресурсов; загрязнение поверхности земли отходами производства; невозобновляемые ресурсы уничтожаются, рассеиваются (металлы).

Рассеивание тепла влияет на температурный режим среды обитания всего живого и может нарушить динамику про исходящих в ней процессов. Тепловые выбросы ХТС — это тепло дымовых газов; тепло, выводимое оборотной водой и с воздушным охлаждением; потери тепла в окружающую среду. В настоящее время под безотходной технологией понимают такой принцип организации производства, при котором цикл: сырьевые ресурсы - производство - потребление - построен с рациональным использованием всех компонентов сырья, всех видов энергии и без нарушения экологического равновесия Отсюда появляется понятие – малоотходная технология - способ производства продукции, при котором вредное воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами (в частотности, ПДК). Следует отметить, что допустимые пределы воздействия на окружающую среду определяются устойчивостью соответствующих экосистем. Под термином устойчивость понимают способность системы сохранять свои свойства при изменении параметров её функционирования. Величина воздействия, которое данная система может перенести без вреда для себя, называют буферной емкостью системы.

Основными причинами образования отходов являются:

- наличие примесей в сырье;

-протекание побочных реакций;

- неполнота протекания основного взаимодействия;

- образование побочных продуктов в основных реакциях.

Следовательно, для сокращения количества отходов и создания "чистых" производств необходимо осуществлять максимальное совершенствование ХТС при комплексном использовании сырья. Таким образом, к созданию "чистых" производств с минимальным воздействием на окружающую среду приведут:

- разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- организация рециклов по сырьевым, энергетическим и вспомогательным потокам;

- регенерация отходов и кооперирование производств;

- широкое применение системного подхода, как на (стадии проектирования и строительства предприятий, так и при эксплуатации химических производств;

- постоянный экологический мониторинг и прогнозирование последствий функционирования ХТС.